Искусство и жизнь Западной Европы XIX века 10 страница

Совсем отвергнуть каноны общества он не мог, поступив в Академию, где сдружился с Тулуз Лотреком. Обоих раздражает царящая тут атмосфера. Ван Гог возмущается: «В здешней мастерской учат писать так же, как и учат жить – подделываясь под правду и интригуя». Вместе с Тулуз-Лотреком они покидают этот «храм древностей». В 1887 г. в Париже он знакомится и с Гогеном, увидев в нем отражение своих надежд и идеалов.

Это обстоятельство породило в нем дружеские чувства к Гогену. Встреча двух великих мастеров в Арле, куда переехал Винсент, ознаменовала собой важный этап их творчества. Ван Гог и раньше мечтал о коммунах художников, где бы они могли работать вместе. Он желал убежать прочь от всех этих обывателей, именующих себя «культурными людьми» и уединиться для творчества. Наконец-то, Гоген приехал… Вначале все шло прекрасно. Они интенсивно работают. Вечером отправляются в кафе или в дом терпимости («ночные прогулки в целях гигиены»). Гоген ведет хозяйство и обучает друга своей манере. Ван Гог внутренне протестует, ибо классический стиль его не может удовлетворить. Да и Гоген вскоре начинает понимать, что между ними лежит пропасть: «Мы с Винсентом на все смотрим по-разному и вообще и в особенности в вопросах живописи. Он восхищается Домье, Добиньи, Зиемом и великим Руссо – то есть всеми теми, кого я не воспринимаю. Зато он презирает Энгра, Рафаэля, Дега – всех тех, кем восхищаюсь я». Уже и Арль не радует Гогена («самая жалкая дыра на Юге»). Винсент с ужасом начинает понимать, что в лице Гогена он обрел не друга, а врага! Впрочем, пока Гоген все же пишет его портрет, взглянув на который Винсент глухо скажет: «Да, это я, но только впавший в безумие». Вечером в кафе он швырнет в друга стакан с абсентом, а затем бросится на Гогена с бритвой. В ужасе от содеянного Ван Гог отрежет себе мочку уха. Разум покинул его. Буржуазная печать тогда впервые упомянула имя художника (1888).[135]

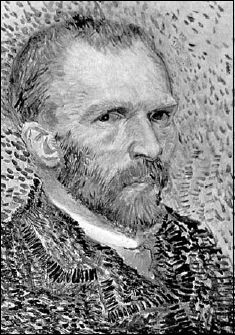

Ван Гог. Автопортрет. 1887.

И все же именно 1888 г. стал во многом определяющим для его творчества. Ван Гог создал в этом году, пожалуй, самые известные полотна: «Подъемный мост около Арля», «Автопортрет», «Море и лодки в Сен-Мари», «Портрет старика крестьянина», «Долина Кро», «Ночное кафе в Арле», «Больничный сад в Арле», «Подсолнухи», «Красные виноградники в Арле», «После дождя» и др. В этих картинах ощущается страстная любовь к людям. Однажды он скажет: «Самое художественное – это любовь к людям». В его пейзажах и портретах несется бешеная лавина красок. Кажется, встреча с Гогеном действительно пробудила дремавший в нем вулкан. Видимо, и тот ощущал трагическое родство натур и характеров: «Один из нас вулкан, другой тоже весь клокочет, только внутри».

Как скажет уже в XX в. один из русских поклонников Ван Гога в своем стихотворении, посвященном этому художнику («Цветы в зеленой вазе»):

Подсолнух. Розы. Хризантемы.

Итак, зеленый пьедестал.

Дальнейшее развитье темы —

Как симфонический кристалл.[136]

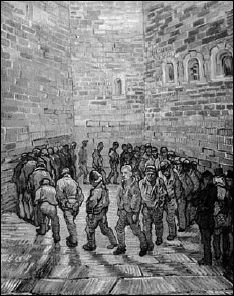

Кем был Винсент Ван Гог? Иные называли его бродягой, отшельником, безумцем, заключенным. Возможно, что тот действительно ощущал в себе частицу того или другого («Прогулка заключенных», 1890). Ясно и то, что он видел вокруг себя незримую железную стену, через которую ему вряд ли удастся пробиться. Иначе бы не выстрелил себе в сердце. Нельзя жить в обществе и быть полностью свободным от него. Его щупальцы рано или поздно достанут тебя. Самоубийство Ван Гога не было простой случайностью. Безумие зрело в нем, наливалось отвратительной желчью. Мысли о самоубийстве посещали его и раньше, при столкновении с мерзкой жизнью. В одном из писем он признавался: «Видишь ли, дружище, беда в том, что Джотто и Чимабуэ, а также Гольбейн и Ван Эйк жили в обществе, похожем, так сказать, на обелиск, в обществе, так архитектонически расчитанном и возведенном, что каждый индивидуум был в нем отдельным камнем, а все вместе они поддерживали друг друга и составляли одно монументальное целое… Мы же пребываем в состоянии полного хаоса и анархии…» Этот «звездный скиталец» все чаще смотрел в небо, как в бездну, ожидая конца мучений («Звездная ночь», 1889). Воронье уже начинало кружить над его несжатым полем («культурное общество» при жизни самого Ван Гога соизволило приобрести лишь одну из 800–900 картин)…

Художники рассматриваемого круга обретали пристанище в Париже и во Франции. Но был мастер, не удовлетворившийся знакомыми пейзажами. Он устремился в поисках далекой и «пленительной земли» (Таити). Им стал Поль Гоген (1848–1903), блестяще владевший не только кистью, но и пером. Судьба его представляется вдвойне интересной, поскольку он оказался своеобразным посланником в иной мир, иную цивилизацию. До сих пор мы не сталкивались еще с художником (писателем), который бы столь решительно порвал с культурной Европы, предпочтя ей мир Азии. Что же искал там Гоген?

О причинах этого на первый взгляд странного поступка мало что могут поведать внешние события его жизни (ученик штурмана, воинская повинность, работа на бирже, расклейщик афиш). Жизнь складывалась трудно. Женитьба и нищета ее усугубили. Каков главный мотив поворота в жизни? Об этом повествует автобиографическая книга художника («Ной Ноа»), где речь идет о пребывании Гогена на Таити (1891–1893). Как бы от второго лица говорится о его жизни и творчестве, объясняется интерес к Таити: «Он торопился прийти, страстно и, однако, с некоторым страхом стремясь увидеть новые творения Поля Гогена, его таитянские работы, плод трехлетнего труда и мечтаний там, на Острове, – и из осторожности он на всякий случай, даже на случай, если ничего не поймет (отсюда и страх), долгое время накладывал узду на свое воображение, чтобы от всевозможных предположений, неосновательных и нескромных, не увяла заранее его радость; он пришел с открытой душой, с непредубежденным взором, и вот теперь, перед этим праздником юности и солнца, с фонами, тревожащими даже в своей ясности, он стоял изумленный, ослепленный всем этим великолепием, странным и безмятежным, простым и совершенным, где нет больше ничего от нашего Запада».[137]

Оказавшись на островах, удаленных на многие мили от Европы, он отмечает, что лишь на природе можно уйти «от европейской суеты и морали». Он с удовлетворением констатирует: «Цивилизация мало-помалу выходит из меня. Я постигаю природу». Поближе познакомившись с островитянами, Гоген отмечает такие их качества как достоинство, независимость, гуманность, честность. Эти люди вызывают у него гораздо более положительные ассоциации, чем лживые и фальшивые европейцы. За этим, казалось бы, романтическим порывом стояли и материальные причины. Зимой 1885/86 года он узнал воочию, что такое жестокая нужда (холод и голод). Нужда страшно мешала работать, а «разум заходил в тупик». В Париже и больших городах в то время борьба за кусок хлеба занимала «три четверти вашего времени и половину энергии». В этих условиях Гоген вспоминал свои юношеские путешествия в Южную Америку и подумывал о том, чтобы стать «землевладельцем в Океании». В 1887 г. он отправился в Панаму и на Мартинику, где написал около дюжины картин. Свою роль в его таитянской эпопее сыграла семья Ван Гогов. Винсент убеждал его, что будущее принадлежит тропикам: «они еще никем не использованы, а этих глупых покупателей картин нужно расшевелить новыми мотивами». Тео Ван Гог также надеялся, что сможет вскоре продавать картины Гогена.[138]

Ван Гог. Прогулка заключенных. 1890.

Нужно ли давать характеристику картинам Гогена? Их лучше один раз увидеть, чем давать им словесные (в любом случае бесцветные в сравнении с его живописью) описания. Тем более, что наш русский читатель имеет великолепнейшую возможность увидеть некоторые из его картин: «Женщина с цветком» (1891), «Беседа» (1891), «А ты ревнуешь?» (1892), «Дух умерших» (1892), «Таитянские пасторали» (1893) и некоторые другие в музеях России. Возможно, имеется смысл обратиться к признанному мастеру рассказа, каким является английский писатель С. Моэм. Известно, что это он посвятил художнику роман «Луна и грош». Вот как описывает Моэм в романе натюрморт работы Стрикленда (Гогена): «Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек… Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпис-глазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскресавшей в памяти смутные видения Римской империи Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось рождество в Англии, снег, доброе веселье и радостные возгласы детей, – но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в противоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории Земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их – значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли нежданными опасностями и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога».[139] Этот великолепный «анонс» английского писателя вполне мог бы стать вступлением и приобщением любого к творчеству Гогена.

П. Гоген. Почему ты ревнуешь? 1892.

Художник Гоген обладал и глубоким видением мира. Сегодня особенно важно знать, а что же понимали под словом «демократия» в конце XIX-начале XX веков подлинные, великие мастера культуры (а не клоуны от искусства). Напомню, кстати, что предки Гогена по материнской линии принадлежали к старой арагонской знати, некогда поселившейся в Перу и занимавший там видные посты (в доме дона Пио и прошли детские годы Гогена). Предки же с отцовской стороны принадлежали к кругу средней буржуазии.

О своей исповеди он сказал:»Эти размышления – зеркало моего «я». Гоген пишет: «Да здравствует демократия! Нет ничего лучше ее… Но я ценю возвышенное, прекрасное, утонченное, мне по душе старинный девиз «Noblesse oblige». Мне нравятся учтивость и даже куртуазность Луи XIV. Выходит, я (инстинктивно, сам не зная почему) аристократ – поскольку я художник. Искусство существует для меньшинства, значит, оно должно быть аристократичным. Между прочим, аристократы – единственные, кто опекал искусство, под их эгидой были созданы великие произведения. Что ими руководило – безочетный ли порыв, долг или тщеславие – роли не играет. Короли и папы обращались с художниками почти как с равными. Демократы, банкиры, министры и критики изображают опекунов, но ничего не опекают. Напротив, они торгуются, словно покупатели на рыбном рынке. А вы еще хотите, чтобы художник был республиканцем! Вот и все мои политические взгляды. Я считаю, что каждый член общества вправе жить и рассчитывать на жизненный уровень, отвечающий его труду. Художник не может прокормиться. Значит, общество организовано скверно, даже преступно. Кто-нибудь возразит, что от произведений художника нет пользы. Рабочий, фабрикант – любой, кто делает для общества что-то, имеющее денежную ценность, обогащает нацию. То ценное, что он создал, остается и после его смерти. Чего никак нельзя сказать о меняле. Скажем, сто франков обращаются в разную валюту. Усилиями менялы деньги переходят из рук в руки, потом оседают в его кармане. Нация по-прежнему имеет сто франков, ни сантима больше. Художник же сродни рабочему. Если он создал картину, которая стоит десять франков, нация стала на десять франков богаче. А его называют бесполезным существом! Бог мой, что за калькуляция!» Таково понимание ложной (истинной) демократии.[140]

Поворотным пунктом в истории живописи стал 1886 г. На смену импрессионизму шел неоимпрессионизм. Мы не хотим злоупотреблять профессиональными дефинициями. Они вряд ли расскажут нечто новое читателю. Заметим лишь, что неоимпрессионистов отличали большая «математическая строгость», большая систематичность и упорядоченность поиска. К неоимпрессионистам мы относим прежде всего Сера, Синьяка (и примкнувшего к ним Писсарро). Наиболее важным в их поисках была попытка осуществить синтез «с помощью методов, основанных на достижениях науки». Они развивали в живописи технику так называемого разделения, пользовались приемами оптического смешения тонов и цветов, заимствуя многое у Делакруа или у импрессионистов.

П. Синьяк (1863–1935) писал: «Было бы нелепо упрекать импрессионистов в том, что они пренебрегали этими задачами, ведь их целью было передать зрелище и гармонию природы именно в том виде, в каком они им являлись, без всякой заботы об упорядочении или аранжировке. «Импрессионист садится на берегу реки и пишет то, что находится перед ним», – говорит их критик Теодор Дюре. И они доказали, что таким способом можно сделать чудеса. Неоимпрессионист, следуя советам Делакруа, не начнет холст, не решив заранее, как и что на нем разместить. Руководствуясь традицией и знанием, он будет компоновать картину согласно своему замыслу…. Произведение импрессиониста будет, вероятно, более гармонично, чем произведение импрессиониста, потому что благодаря постоянному соблюдению контраста все подробности в картине неоимпрессиониста гармоничны, а благодаря обдуманной композиции и эстетическому языку красок в ней будет и общая гармония и духовная гармония, о которой импрессионисты не заботились. Мы не собираемся сравнивать заслуги этих двух поколений художников: ведь импрессионисты – мастера законченные, славная работа которых завершена и признана; а неоимпрессионисты еще не вышли из периода поисков и понимают, сколько им еще нужно сделать… Неоимпрессионизм, который ищет полной чистоты и гармонии, является логическим следствием импрессионизма. Приверженцы новой техники только соединили, упорядочили и развили искания своих предшественников».[141]

П. Гоген. Куда идешь? 1890.

Представляется, что это течение интересно не только своими техническим новаторством, но и идеями. В работах этой группы появились первые черты поп-культуры. Заметную роль здесь сыграл художник Жорж Сера (1859–1891). Едва научившись рисовать, он обнаружил тягу к живописи и к научному поиску. Похоже, никто после Леонардо не пытался соединить в одном порыве живопись и научные знания… Обучаясь в муниципальной школе рисунка, юноша штудирует «Грамматику искусства рисунка» Шарля Блана (академика). Иные из его идей и привлекли внимание Жоржа. «Цвету, подчиненному четким правилам, можно обучаться, как музыке, – пишет Блан. – Именно благодаря тому, что Эжен Делакруа познал эти законы, глубоко их изучил, сперва интуитивно угадав, он стал одним из величайших колористов современности». Столь простая и очевидная мысль тем не менее глубоко поразила молодого человека. Не означает ли это, что и живопись нужно тщательно изучать и исследовать так, как исследуют под микроскопом микробы или ткани растений? Ведь и там и тут мы имеем дело с материей. Искусство также строится по своим непреложным законам. Их нужно изучать тщательно и кропотливо! Отсюда девиз: «Изображаю не только то, что вижу, но и то, что знаю».

Возможно, сыграло роль и то, что Сера обучался в Школе изящных искусств у немца Анри Лемана. Немцы уже по своей природе аналитики. Они буквально все готовы разложить по полочкам. Леман всячески приветствовал увлечение юноши теорией. Сера роется в библиотеке, время от времени выуживая из ее недр то одно, то другое сокровище… И однажды натыкается на фолиант известного ученого М. Шевреля, изобретателя стеарина. Тому в то время было 92 года. Он возглавлял Музей естественной истории (а заодно заведовал красильным отделом на мануфактуре Гобеленов). Ученый, стремясь «придать красильному делу основания, коих оно было лишено» (завидная и достойная цель), знал все или почти все о красках. Вот этот-то труд Шевреля и дал Сера ключевые элементы для его теории. Художник понял, что с помощью науки можно поколдовать и над цветом. В нем проснулся древний алхимик, страстно желавший открыть секрет изготовления золота. «Золотом» в его понимании были картины. Дело в точном определении баланса цветов. Кажется, Делакруа был прав, говоря: «Дайте мне уличную грязь, и я сделаю из нее плоть женщины самого восхитительного оттенка». Разве не так поступали и Мане, Ренуар, Дега? Разве Золя не штудировал науку перед тем как писать свои натуралистические романы («Введение в изучение экспериментальной медицины» К. Бернара)! Разве великий Флобер не восклицал: «Чем дальше уйдет искусство, тем более научным оно станет. Литература будет все больше принимать образ науки»?!

Наука должна сказать веское слово и в искусстве живописи. Сегодня уже недостаточно заявлять устами К. Моне, что, дескать, писать можно только по наитию, выражая сгусток эмоций, выплескивая потоки чувств («Я пишу, как птица поет»). Свое «пенье» художник должен обязательно проверять «гармонией чисел». Одним словом, вывод очевиден и ясен: «В искусстве все должно быть сознательным». Даже службу в армии он воспринял как сознательный и разумный акт… Французы не отсиживались трусливо дома, не уклонялись от выполнения своего долга. Вспомним, что во время войны 1870 г. Мане служит в национальной гвардии вместе с Мессонье, Дега был артиллеристом, Ренуар – кирасиром, а Базиль, автор картины «Мастерская художника», был убит.

В 1863 г. как протест против необъективности академиков и «культурных кругов» возникнет «Салон отверженных». В 1874 г. импрессионисты показали свою первую групповую выставку. Минуло десять лет – и вновь, иному поколению художников не дают ходу. Сера пытается выставить свою картину «Купанье в Аньере» в бараках Тюильри (1884). А устроители выставки отправляют 6-метровое полотно в буфет… Схожая судьба постигла и «Гранд-Жатт», которую сочли «египетской фантазией». В который раз публика презрительно плюет в художника словечками типа «шарлатан» и им подобными. Морщился и Верхарн, посетивший эту выставку… Защита пришла со стороны журналиста Фенеона, который терпеть не мог слащавых маэстро школ и вообще всех академий.

Это была неординарная личность… Служа в военном министерстве, он развешивал в своем кабинете полотна импрессионистов (вместо скучно-постных физиономий вождей и гнусных рож президентов). С одинаковой легкостью он готов был обучить анархиста, как точно и верно приладить к бомбе детонатор, или же «быстренько накропать сонет». Фенеон ненавидел толпы глупцов, что заполняют собой все ячейки общества… «Всякое новшество, прежде чем оно окажется воспринятым, – вещал он в 1889 г., – требует гибели множества глупцов. Мы очень хотели бы, чтобы это произошло как можно раньше. И в этом пожелании нет ничего от милосердия, оно всего лишь практично»… Разумеется, эта философия (философия анархизма и экстремизма), что частично привела и к взрыву в Бурбонском дворце, где заседали депутаты (1893), не имела ничего общего с позицией художника Сера. Тот понимал, что нужно менять жизнь социума, но взрывы и теракты – эффектный, но далеко не всегда эффективный способ ликвидации глупцов.

Ж. Сёра. Купание в Аньере. 1883–1884.

Кисти Сера принадлежат работы – «Лодки в Гранкане» (1885), «Стоящая натурщица» (1887), «Сена у острова Гранд-Жатт» (1888), «Пудрящаяся женщина» (1888–1889), «Канкан» (1890), «Цирк» (1891) и многие другие. Его творчество отличает удивительно тонкое ощущение цвета и фона. Увы, «старики» вновь не смогли понять новаторов. Его критикуют Моне, Ренуар, Дега и Гоген. Ренуар даже насмешливо бросал Писсарро при встрече: «Здравствуйте, Сера». Однако большой мастер не свернет с истинного пути даже из-за брюзжания признанных авторитетов. Один из друзей в плане искренности сравнил Сера с Робеспьером: он «верил в то, что говорил (хотя говорил редко), а значит, и в то, что делал» (Ж. Кристоф). Сера особенно чутко улавливал веяния века. Вряд ли случайным было и то, что он окажется первым из художников, запечатлевшим силуэт еще не достроенной башни Эйфеля (1889). К сожалению, мастер рано умер (в 31 год).[142]

Постепенно один за другим уходили последние мастера «бунтарского века»… Вот ушел и Поль Сезанн (1839–1906), чье творчество оставило заметный след в живописи. Он учился в коллеже с Золя и Байлем. Все трое поклонялись одним и тем же богам (поэзия, литература, живопись). Между ними установилась тесная дружба, Золя вместе с Сезанном однажды даже принял участие в росписи ширмы. Его роман «Исповедь Клода» открывается посвящением друзьям… Позже их пути разойдутся, и Поль в одном из писем сообщит Золя, что встретил как-то Байля, у которого «вид хорошенького маленького судейского подлеца» (тот стал адвокатом). Золя же наречет себя и «духовным наставником» Сезанна… Любимыми художниками последнего были Делакруа, Домье, Курбе (Золя упорно «сватал» ему в учителя А. Шеффера). Сезанн находил учителей сам, в «соборе» всех художников, говоря: «Лувр – это книга, по которой мы учимся читать».

По творческой тропе Сезанн шел довольно осторожно, не будучи «революционером». Он желал писать вечное и прекрасное, в то же время отвечающее духу сентиментализма и таинственности. Как казалось самому художнику, он так и не сумел воплотить в жизнь свои мечты, как не смог завершить полотно «Апофеоз Делакруа». Ударом для него стал и роман Золя «Творчество» (1886), где тот вывел в образе художника-неудачника Лантье именно его, Сезанна (хотя детали брались из жизни Моне, Мане, Сезанна, Моро). Увы, Золя намекал «на бессилие» друга. Впрочем, жизнь доказала: живопись импрессионистов и Сезанна вовсе не была «мертворожденным ребенком». Роман Золя вызвал не только неприятие и гнев импрессионистов, но и разрыв с другом. Позже Золя в очерке «Живопись» (1896) повторил оценку его творчества, но не столь категорично: «Я вырос чуть не в одной колыбели с моим другом, моим братом Полем Сезанном, великим художником-неудачником, в котором только теперь разглядели черты гениальности».

И все же Сезанн был большим мастером. Хотя иные из его картин требуют размышлений и раздумья… Не зря, видимо, Гоген ассоциировал его картину «Горы Прованса» с восхождением на Голгофу, а некоторые искусствоведы готовы были привлечь для анализа его картин методы Фрейда. После выставки его работ, устроенной у Волара, Писсарро скажет (1895): «Мое восхищение ничто перед восторгом Ренуара. Даже Дега – и тот подпал под чары дикой и в то же время утонченной натуры Сезанна, как и Моне и все мы». Им безгранично восхищался Гоген, всерьез говоря перед тем как копировать его пейзажи: «Идемте делать Сезанна»… Наконец, и предавший его Золя вынужден признать, что Сезанн – самый большой художник, когда-либо существовавший (1900).[143]

К. Моне. Водяные лилии. 1899.

Дольше всех задержался на тропе жизни тот, кого многие считали вождем импрессионистов – Клод Моне (1840–1926), дивный певец природы Франции. Ныне о нем говорят как о самом оригинальном и искусном маринисте. Его почитали и корифеи, включая «папашу Курбе» (с которым он был близок). Но настоящая известность пришла к нему в 1866 г., когда он добился «сногсшибательного успеха», выставив в Салоне «Камиллу». Моне называют «натуралистом», идущим на штурм будущего… Нашему читателю и зрителю он, вероятно, знаком своими «Скалами в Бель-Иль» и «Руанскими соборами». Последними восхищались многие, а Клемансо откровенно называл их «шедеврами».

Конечно, и его не миновали удары судьбы (отвергнутая Салоном картина «Женщины в саду», нищета и голод, бегство из Франции, пребывание в Голландии и Англии, возвращение). В Англии он напишет серию «Лондон» (1899–1904)… Однако все ощутимее старость. Обостряется болезнь глаз. Покидает вера в свои силы: «Я всегда верил, что со временем стану доволен собой и сделаю что-нибудь стоящее. Увы, эту надежду пришлось похоронить, и теперь у меня душа не лежит ни к чему». В значительной степени такие настроения объяснялись кризисом направления, которое связывали с его именем. Молодежь отходила от импрессионизма, бунтовала против него. Так что в каком-то смысле правы говорившие, что Моне «стал жертвой и могильщиком импрессионизма».[144]

Жил он уединенно, не желая общаться с бульварно-салонной публикой, да и с художниками (исключение Боннар и Вюйар). Одной из последних его «весточек в мир» стала опубликованная беседа с Фельсом, в которой старый мастер вспоминал былые встречи (1825): «Цены, по которым продаются картины, – сущий позор. Каждый пачкун имеет журнал, газету, которые на него молятся. Все рассуждают и претендуют на понимание живописи, как будто нужно понимать, когда надо попросту любить. Торговцы, выбирая мои полотна, всегда проходят мимо лучших, не замечая их…Дело в том, что в наше время нас судили без снисхождения. Тогда не говорили «Я не понимаю», но – «Это идиотизм, это подлость» – это стимулировало нас, давало мужество, заставляло работать… Нашей силой была наша сплоченность, наша дружба. И затем, развитие живописи имеет свою судьбу: то, что сделали мы, то же самое сделали бы другие, подобно нам. Меня публика признала в 1889 г., во время моей выставки с Роденом… Нет больше никого из моего поколения… Исчез Мане, бывший нам дороже всех, и великий Курбе, наивный гигант, великолепный, полный великодушия и пыла, оптимист и немного шутник. В 1868 г. я был вместе с ним в Гавре. «Что здесь делать, чтобы развлечься?» – сказал мне Курбе. «Не пойти ли навестить старика Дюма?» (ни тот, ни другой лично его не знали). Дюма в кухне готовил себе обед. Он прибежал, как ветер; его седые кудрявые волосы были всколочены, рубашка распахнута, обнажая лохматую грудь. «Дюма!» – «Курбе!» – они обнимались плача. Сезанн приезжал в Живерни; мы работали вместе над одним и тем же мотивом. С Ренуаром тоже. Еще живы… Гийомен и Дюре, по просьбе которых Вы меня смогли увидеть, так как не хочу больше встречать незнакомых».[145]

Однако интерес к искусству в Европе не исчез с великими мастерами. В XIX в. встречаются тени былого, кое-где как бы «продолжается античность». Духовные основания ее не исчезли… Пусть и не всегда заметно, но умножались познания в области классической древности. С 1733–1766 гг. велись раскопки Геркуланума, а с 1748 г. – раскопки Помпеи. «И как новый встает Геркуланум спящий город в сияньи луны» (Мандельштам).

Удивительное время – XIX век. Какие люди, какие судьбы! Наука раскинула перед человечеством скатерть-самобранку. Нужно лишь приложить усилия – и сокровища становятся достоянием пионеров-изыскателей. И вовсе не обязательно быть джентльменом. Эти пижоны с «жесткой верхней губой» вряд ли станут, засучив рукава, «вспахивать целину». Здесь нужны другие люди – отчаянные мечтатели, работяги и трудяги, вроде итальянца Дж. Бельцони (1778–1823), англичанина Г. Роулинсона (1810–1895), служившего инструктором в персидской армии и расшифровавшего ассирийскую клинопись, лондонского рабочего Дж. Смита (1810–1876), наборщика и гравера, ставшего одним из крупнейших ассириологов в мире. Сюда же можно отнести и упомянутого Э. Тайлора (1832–1917), формальное образование которого сводилось к средней квакерской школе.

Пионером в исследовании археологии Востока (в частности, Египта) стал Джованни Бельцони. Судьба его напоминает романы Жюль-Верна или Буссенара. По наутре он был авантюрист и герой-любовник. Природа щедро одарила юношу, явившего на свет в Италии. Он отличался невероятной силой и огромным темпераментом. В те годы, конечно, не было итальянца, который бы не мечтал о свободе. Будучи замешан в каких-то политических делах, он вынужден бежать из Италии. Так он оказался в Лондоне, где выступал в цирке как «величайший силач мира». Однако его поэтическая душа и жажда приключений толкнула его в Египет, куда он приехал уже не с цирковыми номерами, а с сконструированным им колесом для перекачки воды. Он показал свое изобретение владыке Египта М. Али. Жестокий и недалекий правитель не смог оценить по достоинству пользу от инструмента, что вчетверо эффективнее традиционных египетских журавлей.

Ж. Сёра. Цирк. 1890–1891.

Потрясенный красотами и величием легендарных Фив Бельцони решил остаться в Египте и заняться исследованиями древностей. На западном берегу Нила находилась Долина Царей. Бельцони пишет: «Кто же не задумался бы над судьбами народа, который создал эти замечательные сооружения, а потом погрузился в такой мрак забвения, что даже его язык и письменность сделались загадкой». Начались раскопки в районе городов Луксора и Карнака, представлявших мрачные, хотя и величественные руины.

Его труд был поистине титаническим. Он решил бросить вызов трехтысячелетней загадке и разгадать тайну Долины Царей. В конечном итоге, с помощью феллахов ему удалось открыть гробницу фараона Сети I, предшественника Рамзеса (кем-то уже ограбленную). Тем не менее, даже пустой саркофаг произвел страшный фурор в Лондоне. Как часто бывало в те времена, труды и славу Бельцони нагло пытались перехватить. Английский консул в Каире Генри Солт вел себя как истинный «джентльмен» (мерзавец). Он отправлял находки Бельцони в Лондон, рекламируя их как свои собственные. До сих пор Британский музей хранит эту прекраснейшую коллекцию, фарисейски увенчанную табличкой «Г. Солт». Впрочем, Бельцони не смирился с наглым попранием своих прав и, вернувшись в Лондон, устроил в «Египетском зале» на Пикадилли выставку своих находок. Она имела у лондонцев потрясающий успех (папирусы, фигуры, сфинксы, саркофаги). Толпа валила валом. Все чаще встречались в ее рядах представители знати и элиты. Здесь же он издает книгу, пользовавшуюся огромным спросом. Это было первое популярное описание Древнего Египта, снабженное хорошими иллюстрациями. Помимо того, Бельцони смог продемонстрировать врачам и прекрасно сохранившиеся мумии. Однако вскоре мода на Египет стала проходить. Публика, охочая до различных зрелищ, увлеклась лилипутами и Бельцони был забыт. Тогда он решил отправиться в Африку на поиски города Тимбукту, где его и застигла смерть. Слава пионера осталась за ним.

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 774;