Франция – волшебное дитя поэзии и философии 2 страница

Я видел лешего причудливый полет,

Он извивался весь в усильях бесполезных:

И содрогнулась мысль, почуяв тяжкий плен,

И пробили часы тринадцать раз железных

Средь запустенья проклятых этих стен.[354]

Конечно, сегодня, когда вы проезжаете где-нибудь в районе Луары, Вандеи или Лангедока, взор невольно задерживается и на старых замках, что, подобно верному рыцарю, возносятся над местностью, унося вас в далекую эпоху (замки Юссе, Шенонсо, де Люд, Валансе, Борегар, Фонтенбло, Шантильи, Шамбор и т. д.). В частности, Фонтенбло с его знаменитыми колекциями антиков и шедеврами Рафаэля, Леонардо, других прославленных итальянцев сделался для французских художников своего рода академией искусств, «вторым Римом».

И все это несмотря на то, что XV в. во Франции считается временем идейного вакуума. Многие старые этико-политические и сословно-представительные концепции явно обесценились. Задачи становления нового централизованного государства требовали, с одной стороны, осуждения мятежных феодалов, а с другой, ограничения деятельности короля Генеральными штатами. Филипп де Коммин в «Мемуарах» (конец XV в.) писал, что хотя Франция и Бургундия уже тогда именовались «землей обетованной», расточительная жизнь знати ощутимо подрывала силы народа. «И мужчины и женщины тратили значительные суммы на одежду и предметы роскоши; обеды и пиры задавались самые большие и расточительные, какие я только видел; бани и другие распутные заведения с женщинами (я имею в виду женщин легкого поведения) устраивались с бесстыдным размахом… А сейчас не знаю, есть ли в мире более обездоленная страна, и полагаю, что несчастье на них пало за грехи, совершенные в пору благоденствия».[355] Как говорили древние, нет преступления без расплаты.

«Народ, зараженный суеверием, становится добычею шарлатанов всякого рода», – писал П. Буаст. Но в жизни трудно порой отделить ложь от истины. Это продемонстрировал и Мишель де Нотрдам (1503–1566), чья жизнь была подобна вспышке молнии, выхватывающей из мрака ночи смутные очертания окрест лежащих далей. Рожденный в семье торговца, Нострадамус с детства отличался умственными способностями. Свой вклад в его воспитание внесла семья. В школе и дома он овладел основами математики и латыни, греческого и древнееврейского. В школе все называли его «наш маленький астролог», не предполагая, конечно же, о том, что ожидает их однокашника. Юноша прошел курс наук в Авиньоне. Далее путь лежал в известную в Европе медицинскую школу (в Монпелье). Став после строгого rigorosum (лат. «испытание на докторскую степень») бакалавром, а затем и доктором, он получил и все традиционные регалии (докторскую шапочку, золотое кольцо и том Гиппократа). Теперь он имел полнейшее право приступить к медицинской практике. Ему удалось проявить себя на этом поприще: он избавил от чумы город Экс в Провансе. Врученные ему горожанами щедрые дары он передал в пользу сирот и больных. Примерно в это же время Нострадамус сочинил косметический трактат «Истинное и безупречное украшательство лица». Однако наибольшую известность ему принесли занятия оккультизмом. «Одинаковое внимание к реальным знаниям и к мистическим наукам, – пишет исследователь, – было вообще характерно для большого числа ученых Возрождения, особенно в его последней, самой блестящей и в то же время самой трагической стадии, в XVI веке. В это время надежды на близкое торжество разума постепенно развеиваются, а так как надеяться на что-то всегда надо, непомерно возрастает авторитет всего сверхъестественного».[356] Мы видим, что это так. К примеру, неуверенность масс в будущем всегда вызывает невиданный рост оккультизма.

Особый интерес в личности Нострадамуса, пожалуй, вызывает присущий ему дар так называемого «вещего духа». Человечество тысячелетиями движется в потемках. Опыт и знания в какой-то мере помогают находить верный путь. Однако мы все равно вынуждены брести вслепую, почти на ощупь, ощущая присутствие трагического Memento mori («Помни о смерти»). Легко представить, сколь велик соблазн хотя бы краешком глаза заглянуть-таки за завесу будущего. Эту задачу и пытался разрешить французский мистик и прорицатель. Вот уже несколько столетий «Пророчества мэтра Мишеля Нострадамуса» привлекают пристальное внимание специалистов, а еще более – обычных смертных. Все выискивают в его книге ответы на то, что ожидает человечество. Одни муссируют смутные намеки на «неплодную Синагогу», нашедшую приют в краю чуждой веры, другие готовы узреть в центуриях предсказание возвращения на русскую землю двуглавого орла и монархии, третьи трепещут в мистическом ужасе, узрев в пророчествах, якобы, скорое пришествие Великого Царя Террора, возрожденного Чингисхана (1999 год). В этом году на земле должен явиться дьявол в новом обличье. Наступит царство Третьего Антихриста, за которым грядет царство Сатурна или «новый золотой век». Фантазии, мистерии, смутные пророчества, как было сказано, особенно характерны для эпох неуверенных и болезненных! Если бы люди были бы чуть умнее и просвещеннее, они бы поняли: Антихрист никогда и не покидал нашу Землю![357]

Созвездие умов, талантов Франции огромно: Ронсар, Монтень, Декарт, Монтескье, Гельвеций, Гольбах, Бюффон, Вольтер, Руссо, Дидро, Робеспьер, Бальзак, Гюго, Стендаль, Шатобриан, Сталь. Сотни, а может быть и тысячи имен, любое из которых украсит науку, культуру, мысль любого народа. Присовокупим сюда имена Ришелье, Людовика XIV и многих других. Бомарше писал: «Людовик XIV оказывал искусствам широкое покровительство; не обладай он столь просвещенным вкусом, наша сцена не увидела бы ни одного из шедевров Мольера». Франция поэзии, мысли, живописи – это, конечно же, волшебник Монтень, с душой «ясной, безыскусственной, простонародной, какого-то особенно добротного закала» (Сент-Бев), Паскаль, Декарт, Гассенди, Бейль и Ламетри, неподражаемый Рабле, плеяда энциклопедистов: саркастичный Вольтер, «дивно-гениальный» Руссо (так называл его Чернышевский), энергичный Дидро, певец мудрости и разума – Гельвеций. Наконец, это великие лозунги Французской революции «Свобода, равенство, братство», лозунги, исключительным образом повлиявшие на развитие человечества. Сюда отнесем неповторимый французский юмор, изящество, темперамент, вкус и неповторимый шарм, присущий французской речи. Здесь в равной степени музы участвуют в воспитании души и тела. В кругу французов царит не осанна, не славословие вождей, а гомеровский неуничтожаемый смех богов (М. Бахтин). Французский смех сочетает в себе все виды ума… Он породил Рабле, Мольера, Вольтера, Бомарше. В итоге, он приведет к разрушению множества «бастилий». Там, где смех, переходящий в сарказм, разит ничтожных, уродливых правителей и их угодников, там заметнее общественный прогресс, эффективнее законы, гуманнее социальные институты, наконец, там лучше живется народу, свободнее и комфортнее чувствует себя личность. В хорошем сарказме больше «динамита», чем в сотне самых архиреволюционных, радикальных декретов. Ларошфуко писал: насмешливость – это «одно из самых привлекательных, равно как и самых опасных свойств ума». В самом деле, Франция начинала со смеха, а закончила революцией. «Смех – это сила, которой вынуждены покоряться великие мира сего» (Э. Золя). Французы недаром говорят: «Le ridicale tue» (франц. «Смешное убивает»). Хотя вспомним, что еще и римляне утверждали: «castigat ridendo mores» (лат. «смех исправляет нравы»).

Где лежат истоки французского Просвещения? Возможны различные толкования. Многое зависит от позиции исследователя. Одни называют Рабле, другие – Мольера, третьи – французских поэтов. Писатель волен начать с того, кто ему приглянулся. Историк обязан найти фигуру, которая бы отвечала роли культурного пионера и лидера. Одной из таких фигур, бесспорно, является писатель-гуманист Франсуа Рабле (1494–1553). Этот гигант чем-то даже похож на своего героя-богатыря Пантагрюэля. Одной ногой он еще стоит в ушедшей эпохе Возрождения, а другой уже готов шагнуть в эпоху Просвещения. Рабле прошел типичный путь молодого человека из мелкобуржуазной среды. Отец-аптекарь отдал его в монахи. В стенах монастыря можно было тогда получить необходимые знания, сделать приличную карьеру. Попав в монастырь Бомет, он знакомится тут с братьями Дю Белле и с Жофруа д'Этиссаком (в будущем тот станет епископом). Юноша усиленно овладевает латынью и греческим. Вскоре таланты юноши привлекли внимание. Отмечалось, что он сведущ «во всех науках». С ним переписывается знаменитый эллинист Гильом Бюде, основатель библиотеки в замке Фонтенбло и College de France. Рабле штудирует классиков, изучает естественные науки, еврейский язык, знакомится с итальянским, испанским, английским. Такая это была эпоха. Чтобы войти в культурную среду, тогда надо было свободно владеть многими языками. О степени его знания языков говорит занятная история. Однажды, когда он уже учился в университете в Монпелье, его попросили оказать важную услугу учебному заведению. Для этого нужно было встретиться с канцлером Дюпре, но тот никак не хотел принять провинциала. И вот Рабле нарядился в какую-то жуткую шкуру и стал дефилировать под окнами канцлера, возбуждая зевак. Заинтригованный канцлер не выдержал и послал слугу спросить, кто это и чего он хочет. Рабле стал говорить с ним по-латыни. Прислали клерка – он заговорил с ним по-гречески, и так далее – по-еврейски, по-английски, по-итальянски, по-испански. Канцлер вынужден был его принять. Будучи очарован его знаниями, он удовлетворил просьбу университета. Слава о его блестящем уме достигла и Маргариты Валуа, королевы Наваррской, сестры короля Франциска I. Эта блестящая умнейшая женщина знала массу языков, обожала Библию и Софокла. В Беарне и в Париже вокруг нее сложился круг самых одаренных умов того времени. Тут бывал мистик Бриссоне, поэт Маро, суровый и жестокий Кальвин, атеист Де Перье, мрачный Лойола и жизнерадостный весельчак Рабле. Главный лозунг этого, казалось бы, странного созвездия личностей – во всем обязательная и непременная терпимость. В 1532–1533 годах появляется его труд «Достославная жизнь великого Гаргантюа. Пантагрюль, король дипсодов». В XVI веке вышло до 60 изданий его романа. Им затем будут увлекаться Лафонтен и Мольер. О педагогическом значении произведения Рабле писала А. Анненская: «Одно, что представляется Рабле безусловно необходимым, – это свободное, всестороннее развитие личности… И там, где Рабле говорит о воспитании личности, он является передовым мыслителем, педагогм, значительно обогнавшим свой век. Основные положения его воспитательной системы повторены и разработаны гораздо позднее Локком в его «Thoughts concerning education» и в «Эмиле» Руссо. В противовес схоластической методе, заботившейся исключительно о формальном умственном развитии ученика посредством книжного обучения, Рабле подобно своим знаменитым последователям, отводит широкое место физическому развитию, прогулкам, играм на открытом воздухе и гимнастическим упражнениям. Он не отрицает, подобно Руссо, пользы науки, не говорит, как Локк, что научное образование необходимо исключительно ради развития характера; но ставит нравственнное усовершенствование выше умственного, находит, что, увеличивая сумму знаний и самостоятельность мыслительной способности, следует всегда иметь в виду влияние их на характер человека. Рабле был одним из первых проповедников наглядности в преподавании, необходимости облегчать ученику усвоение знаний, возбуждать в нем интерес к явлениям жизни и природы. Его Гаргантюа за два века до Эмиля посещает мастерские ремесленников и представления фокусников, чтобы ознакомиться со способами различных производств, и занимается физическим трудом».[358]

Современники были в восторге от его героев – Пантагрюэля и Панурга, посетивших ряд земель, включая остров Светочей, где встретили светочей Аристофана и Эпиктета, а также оракула Божественной бутылки.

Можно сказать, что Рабле прямо и недвусмысленно включает в образовательный цикл то, что мы бы сегодня назвали профессионально-техническим образованием. Вместе со своим учителем Гаргантюа отправляется на заводы: смотреть, как плавятся металлы, как отливают артиллерийские орудия. Они посещают алхимиков, монетчиков, ювелиров, гранильщиков, ткачей, часовщиков, зеркальщиков, печатников, органщиков, красильщиков и многих других мастеров, «всем давая на выпивку». Те, в свою очередь, предоставили им возможность «изучить ремесла и ознакомиться со всякого рода изобретениями». Активно посещались ими и публичные лекции, всякого рода состязания в искусстве риторики, а также выступления знаменитых адвокатов и проповедников. В свободное от умственных занятий время они ходили в залы фехтовать, а также получали первые уроки природоведения. Рабле пишет об этом так: «Со всем тем Понократ, чтобы дать Гаргантюа отдохнуть от сильного умственного напряжения, раз в месяц выбирал ясный и погожий день, и они с утра отправлялись за город: в Шантильи, в Булонь, в Монруж, в Пон-Шаратон, в Ванв или же в Сен-Клу. Там они проводили целый день, веселясь напропалую: шутили, дурачились, в питье друг от дружки не отставали, играли, пели, танцевали, валялись на зеленой травке, разоряли птичьи гнезда, ловили лягушек, раков, перепелов. И хотя этот день пролходил без чтения книг, но и он проходил не без пользы, ибо на зеленом лугу они читали на память какие-нибудь занятные стихи из Георгик Вергилия, из Гесиода, из Рустика Полициано, писали на латинском языке шутливые эпиграммы, а затем переводили их на французский язык в форме рондо или же баллады».

Но даже во время забав и пирушек, они старались, как говорится, и к ним «приложить голову». С этой целью они «изобретали маленькие автоматические приспособления», что двигались сами собой. Неудивительно, что Гаргантюа, когда он вырос и получил власть, строит Телемскую обитель, которая по форме напоминает монастырь с вольными нравами, а по сути, является Дворцом наук и искусств, где превосходные и обширные книгохранилища с книгами на греческом, латыни, еврейском, французском, испанском и тосканском языках. Его прекраснейшие и просторные галереи расписаны фресками, а на главных вратах Телемской обители начертано обращение, которое, на наш взгляд, очень подходит к некоторым сегодняшним властителям из числа «мздоимцев хватких»:

Идите мимо, скряга-ростовщик,

Пред кем должник трепещет разоренный,

Скупец иссохший, кто стяжать привык,

Кто весь приник к страницам счетных книг,

В кого проник бесовский дух мамоны,

Кто иступленно копит миллионы.

Пусть в раскаленный ад вас ввергнет черт!

Здесь места нет для скотских ваших морд.[359]

В те давние времена культура нации зачинались в лоне языка… Такую же картину впоследствии мы с вами увидим и в России. Эту же мысль, только несколько иначе (на личностном уровне), выразил Л. Витгенштейн: «Границы моего языка суть границы моего мира». Признанными властителями умов общества, учителями и кумирами Франции становятся поэты. В этом нет ничего странного, ибо великие поэты, как и великие мыслители, во все века служили поводырями народов. «И обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей» (А. Пушкин. «Пророк»). Поэтому столь заметна роль Франсуа Вийона (1431-…), поэтов «Плеяды» – Пьера де Ронсара (1524–1584) и Жоашена Дю Белле (1522–1560). Их усилиями создан восхитительный французский язык, знаменитый «бель летр» (красивое слово), нашедший яркое выражение в ронсаровских «Одах» (1550–1552) и «Гимнах» (1555–1556), в «Сонетах к Елене» (1578), а также в цикле сонетов Дю Белле «Сожаление». Эти работы считаются вершинами Позднего Возрождения. Как заметил А.Фуллье в «Психологии французского народа»: «Поэзия часто открывает нам душу народа, по крайней мере, его глубочайшие устремления. Однако она не всегда дает возможность угадать его характер, его поведение и его судьбу».[360]

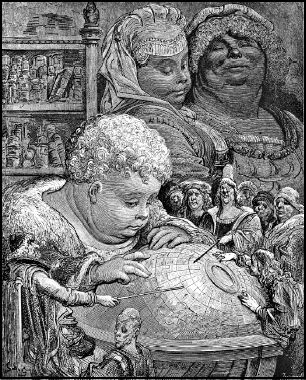

Гюстав Доре. Учеба Гаргантюа.

Вероятно, было бы логичным и справедливым открыть дверь в мир поэтической Франции образом Франсуа Вийона. Во-первых, он тот, с кого, собственно, и повела отсчет народная лирика, а, во-вторых, в те времена слова Франсуа и француз писались и произносились практически одинаково. На границах Парижа, близ Понтуаза, явился на свет мальчик, чья судьба была горько-веселой. Этого мальчика звали Франсуа де Мон-корбье. В тот год казнили и Жанну д'Арк. Мы ничего не знаем о его родителях, как и о первых годах жизни. Сам поэт скажет о себе так: «Я бедняком был от рожденья и вскормлен бедною семьей».

Бани. Если верить Вийону и многочисленным хроникерам, в середине XV в. Париж изобиловал злачными местами. Миниатюра XV в. Лейпциг. Национальная библиотека.

Его воспитал священник церкви магистр Гийом де Вийон. Мальчик сначала был слугой, певчим в хоре, секретарем, а затем был направлен учиться в университет. Париж тогда только-только стал приходить в себя от бесчисленных войн и междоусобиц, восстаний и распрей. Над городом проносилась черными тучами эпидемии оспы, холеры, чумы. В 1438 г. от оспы умерло примерно 50 тысяч жителей столицы. Чума, поразившая город в 1445 г., унесла еще большежизней. Пускай это звучит жутко, но все эти беды обновляли парижскую кровь за счет провинциалов. Франсуа окончил Парижский университет, Факультет словесных наук. В 1452 г. он получил степень магистра свободных искусств. Жизнь в городе ста колоколен была трудной, как и положение церкви, которая, как пишет Ж. Фавье, «на протяжении какого-нибудь полувека раз десять подвергалась перетряске». К примеру, доход от церкви в одном лье от Парижа, который получал настоятель Гийом де Вийон, составлял… один мешок зерна. Как бы там ни было, а роль его в судьбе будущего поэта весома и значима (Вийон скажет о нем, что он был «родимой матери добрее»). Париж, как и любой город, состоял в основном из людей малого достатка, хотя там были ростовщики, богачи, спекулянты, обирающие народ. О них поэт скажет: «Но пусть их лупят каждый день, чтоб тверже помнили уроки». И когда ростовщика Жана Марсо король посадил в тюрьму, получил с него выкуп, а затем вновь его упрятал в Бастилию, все бедняки и даже среднее сословие радовались. Издевательство над богачами, проявлявшими ловкость и сноровку лишь в ухватывании жирных кусков, стало излюбленным занятием французов. Вот и Вийон пишет «посвящение» хозяину бань Жаму:

А скареднику Жаку Жаму,

Кто даже спать привык с мошной,

В невесты дам любую даму!

Но все равно ему женой

Она не станет; так на кой

Же черт он копит деньги с детства?

Умрет, как жил, свинья свиньей,

И к свиньям перейдет наследство.

Дальнейшая жизнь поэта проходила вне круга наук и церковных служб. Все дальнейшие свои литургии он служил в тавернах (а их в Париже было 400) и на поэтических подмостках. Он, правда, говорил, что «от кабака близка тюрьма», но так как тогда можно было пить в кредит, удержаться от соблазна трудно, да и парижские вина в то время, как писал гуманист Гийом Бюде, не имели себе равных. Тем не менее поэт не заблуждался относительно влияния этого вредного порока:

Пьянчужки, знайте: кто пропьет

При жизни все свои пожитки,

В аду и рюмки не хлебнет

Там слишком дороги напитки.[361]

Вскоре он прекрасно узнал мир «пропащих ребят» (разбойников, фальшивомонетчиков и воров). Вийон и сам в драке как-то невольно отправил на тот свет задиру-студента. В его стихах, словно на ярмарке, широко представлены все типы и образы. Пришлось ему узнать буйные компании и продажную любовь: «Любовь рассеялась как дым, и та, что быть с одним робела, теперь ложится спать с любым». Как всегда в этом случае, осуждению подлежали дамы:

Но что влечет их в этот срам?

Скажу без тени порицанья:

Всему виной натура дам,

Привычка расточать лобзанья.

Конечно, в перерывах между приключениями он наверняка уделял время и книгам. Число их было невелико (не сравнить с библиотекой секретаря парламента, у которого их было целых двести штук). Эти книги пополняли его круг несистематических познаний. Да и что мог позволить себе неимущий клирик?! Известно, что он почитывал Экклезиаста, знал кое-что из истории, но вряд ли поднимался до всякого рода научных трудов типа трактата Боэция, «Утешения» святого Бернара или «Сокрушения сердца» Иоанна Златоуста. Следов серьезного изучения Сенеки, Цицерона, Ювенала, Овидия, Лукреция, Вергилия, Августина Блаженного, не говоря уже об Аристотеле и Платоне, Геродоте и Гомере, в его стихах не найдешь. Правда, он кое-где цитировал Катона и Вергилия, но это были лишь цитаты, которые указывали на его знакомство со школьными учебниками и компилятивными сочинениями, и не более. Хотя попытки проникнуть в толщу наук им предпринимались, о чем говорит фраза: «О том, коль память мне не врет, у Аристотеля прочел я». Но, погрузившись в схоластическую мысль, он почувствовал себя явно не в своей тарелке. Можно сказать, что ему мысли сковало, как будто «от излишнего питья». Одним словом, было ясно и понятно, что жизнь наполняла его «ларь интеллектуальный» более богатым опытом и примером. Из исторических событий он вспомнил лишь одно имя – Жанну д'Арк, ее путь и костер в Руане.

И. Кусков. Франсуа Винъон в тюрьме.

Его влекли другие жанны, которых у него было пруд-пруди. В каждом квартале при тавернах или отдельно располагались бордели, иногда заполнявшие собой целые улицы. Особенно много их было на острове Сите, рядом с Собором Парижской Богоматери, вокруг рынка. Почти ту же роль выполняли бани, куда обычно ходили, совмещая мытье и любовные забавы. Места, где обитали распутницы, пользовались печальной славой, хотя женщины вели себя так не от хорошей жизни. Надо было чем-то зарабатывать на жизнь. Вийон, когда он вернулся в Париж после пяти лет бродяжничества и нескольких месяцев тюрьмы (1461), видимо, познал эти вертепы: «А после молвлю тем, кто пощедрей: «Довольны девкой? Так не обходите притон, который мы содержим с ней»». Тюрьма стала для него привычным местом обитания. Однако гораздо хуже этого старость, хуже даже, чем виселица. Хотя зрелище казни привлекало внимание охочих до зрелищ парижан. Особенно много их собралось (как на праздник), когда вешали главу администрации короля Жана де Монтэгю, опустошавшего казну (1409). Если мужчин тогда обезглавливали или вешали, то женщин «закапывали» в землю живыми (воровок и проч.). Отрезание уха или наказание плетьми – это было легким развлечением. Вийону пришлось испытать все: угрозу виселицы, нищету, несчастную любовь. За драку, в которой он принял косвенное участие, его чуть не повесили. К счастью, дело кончилось изгнанием: «Хвала Суду! Нас, правда зря терзали, но все-таки в петлю мы не попали!» 8 января 1463 г. Франсуа Вийон покидает Париж – и навсегда исчезает из истории, оставив нам, как последнее напоминание об этом «добром сумасброде», такие вот слова:

Да, всем придется умереть

И адские познать мученья:

Телам – истлеть, душе – гореть,

Всем, без различья положенья!

Конечно, будут исключенья:

Ну, скажем, патриарх, пророк…

Огонь геенны, без сомненья,

От задниц праведных далек![362]

Одним из глашатаев новой эпохи стал и Дю Белле… Дю Белле – видный теоретик «Плеяды», автор трактата «Защита и прославление французского языка». Франция обрела в его лице глашатая знаний, поэзии, культуры и просвещения. Как складывался его жизненный путь? Известно, что одно время он жил в Риме вместе с дядей-кардиналом. Итогом пребывания там стала попытка привить «античный саженец» к древу просвещения. Французы справедливо считали Рим центром Ренессанса. В античных монументах и произведениях поэт видел нетленное наследие веков минувших, которым Ренессанс как бы вручил учительскую миссию (С. Розенстрейх). Поэт уверен, что только знание и искусство способны приносить людям счастье (в отличие от известной максимы из Экклезиаста о знании, что умножает в жизни человека печали и скорби). Хотя в одном из своих сонетов Дю Белле все-таки признавал довольно ограниченное влияние знаний и талантов на море глупцов и неучей:

Невежде проку нет в искусствах Апполона,

Таким сокровищем скупец не дорожит,

Проныра от него подалее бежит,

Им Честолюбие украситься не склонно;

Над ним смеется тот, кто вьется возле трона,

Солдат из рифм и строф щита не смастерит,

И знает Дю Белле: не будешь ими сыт,

Поэты не в цене у власти и закона…[363]

Перевод В. Левика.

Путь поэта, деятеля просвещения всюду был непрост. Один из величайших поэтов Франции, Пьер де Ронсар, внес заметную лепту в формирование языковой культуры. Его отец был приближенным короля Франциска I и слыл человеком просвещенным и начитанным. В это время Франция становилась как бы «вторым отечеством европейского Ренессанса». Не знаем, можно ли называть Ронсара «архитектором позднего Ренессанса», но он вполне заслужил титул одного из его «каменщиков», титул «знаменосца». Он придал французскому языку «те новые формы, то обаяние звучности и красоты, которые сделали поэзию Плеяды истоком и началом всей французской поэзии последних четырех столетий» (В. Левик). Об этом говорят строки его стихотворения «Едва Камена мне источник свой открыла…» (1552):

….Тогда для Франция, для языка родного,

Трудиться начал я отважно и сурово,

Я множил, воскрешал, изобретал слова,

И сотворенное прославила молва.

Я, древних изучив, открыл свою дорогу,

Порядок фразам дал, разнообразье слогу,

Я строй поэзии нашел – и волей муз,

Как Римлянин и Грек, великим стал Француз.[364]

Перевод В. Левика.

Величие нации немыслимо без усиления роли знаний и образования. Еще недавно знание находилось в исключительном ведении религии и церкви, и даже Рабле считал разум жалким инструментом, слабо влияющим на реальную жизнь. Но вот эти взгляды начинают уступать новым воззрениям. Во времена Франциска I, основавшего в 1515 году королевский коллеж (College des Lecteurs Royaux), и Генриха III, создавшего в 1754 году Дворцовую Академию (Academie du Palais), заложены культурные основы новой Франции, а также системы высшего образования. На смену Панургу идут протогерои грядущего «века Просвещения», века энциклопедистов, бурь и революций. Название «Век просвещения» условно. Английский историк Р. Коллингвуд дал ему такую характеристику: «Юм со своими историческими работами и его несколько более старший современник Вольтер возглавили новую школу исторической мысли. Их труды, труды их последователей и составляют то, что может быть определено как историография Просвещения. Под «Просвещением»… понимается попытка, столь характерная для начала восемнадцатого столетия, секуляризовать все области человеческой мысли и жизни».[365] Коллингвуд выделял пять наиболее важных форм человеческого опыта (это – искусство, религия, наука, история, философия). «Просветительство» не является, разумеется, исключительной прерогативой какого-то века или эпохи. Муки и радости Просвещения знакомы многим народам мира. Известный немецкий философ И. Кант рассматривал Просвещение как попытку выхода человека «из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной воле». И считал, что основным девизом эпохи Просвещения является – «Sapere aude – имей мужество пользоваться собственным умом!»

Основу движения Просвещения во Франции вначале составляли аристократы. Образованный класс обосновал и утвердил программу renovatio studii (лат. «переподготовки») французской нации. Генрих III подавал пример, посвящая делам созданной им Академии по два вечера в неделю. Для королевского окружения, больше всего на свете любившего охоту и пиры, это занятие казалось скучнейшим излишеством. К тому же, несмотря на поддержку королем дела знаний, прогресс науки и образования оставался делом небезопасным. Все помнили, как лионский типограф-гуманист Этьенн Доле (1509–1546) был обвинен в издании запрещенных книг и сожжен на костре, а другой издатель, Роберт Эстьен, вынужден был бежать в Женеву (1550). Но и преследования не смогли воспрепятствовать возникновению в стране довольно широкого круга образованных лиц, поклонявшихся книгам и культуре. В XVI–XVII вв. появились «энциклопедии», представлявшие собой систематические обзоры ряда отраслей наук, а также энциклопедические словари. В Париже Шарль Этьенн издает несколько лексикографических и энциклопедических словарей (Словарь личных имен – 1544 г., Греко-латинско-французский словарь по вопросам гончарного ремесла и судоходства – 1553 г., Словарь истории, географии и поэтики – 1553 г.). Спустя век появился и первый французский журнал («Журналь де саван», 1665 г.).[366]

Франсуа Клуэ. Купающаяся женщина. Ок. 1571 г.

И все же было бы неверно ограничивать истоки Просвещения только учеными, драматургами, поэтами, издателями. Важный пласт культуры той эпохи составляли архитектура и живопись. Своего рода символом зодчества XVI века стал замок Фонтенбло, расположенный в прекрасном парке, в окружении леса, примерно в 60 километрах от Парижа. Архитектор Жюль Лебретон в 1528 г. осуществил решительную перестройку всего здания замка, ставшего любимой резиденцией Франциска I. Сюда была перенесена его богатейшая библиотека, которую начали собирать еще со времен Карла V. Здесь же широко представлены итальянские антики, включая шедевры Рафаэля, Леонардо и других прославленных художников, а для оформления залов и галерей приглашались иностранные мастера. Тут же находился роскошный бальный зал, который стал традиционным местом празднеств и увеселений французских королей. С 1530 г. здесь работал уроженец Флоренции Джованни Баттиста ди Якопо, последователь Андреа дель Сарто и Микеланджело. Его главная работа в Фонтенбло – галерея Франциска I. В помощь ему был приглашен из Болоньи Франческо Приматиччо. Так что оформление итальянцами замка в Фонтенбло стало как бы сотворением Италии в миниатюре. Видимо, в условиях самого тесного контакта с итальянцами протекала деятельность и крупнейшего французского портретиста XVI Франсуа Клуэ (1616/20-1572), который жил и творил в эту же эпоху. Пожалуй, это первый живописец Франции, которого можно поставить в один ряд с великими итальянцами и испанцами. Не случайно Ронсар называл его «честью нашей Франции» и посвящал ему стихи, сравнивая с древними греками и Микеланджело. Он унаследовал пост своего отца Жана Клуэ при дворе (тот также был превосходным художником), а к середине XVI века был уже знаменит. Работы Франсуа отличают тонкий психологизм и высочайшее мастерство. Среди шедевров художника называют портрет Елизаветы Австрийской (1571). Лицо этой коронованной Евы печально – и золотая ткань и драгоценности лишь оттеняют грусть. Бешеный восторг у современников вызывал и портрет «Купающаяся женщина» (1571), породивший целую вереницу подражаний. С нею в живопись Франции пришел культ обнаженного тела. Ощущение близости античной богини не покидает нас при взгляде на ее бесстрастие. Она ожидает появления своего Зевса или, на худой конец, Силена.[367] Толика воображения – и лениво-размеренная поступь прозы невольно пускается в поэтический галоп:

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 537;