Зависимость уровня осуществления функций защиты от количества расходуемых ресурсов.

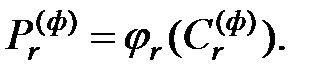

Полнота множества функций защиты имеет принципиальное значение еще и с точки зрения создания предпосылок для оптимизации систем защиты информации. Осуществление функций защиты информации сопряжено с расходованием тех или иных ресурсов. Поэтому уровень осуществления каждой из функции защиты при прочих равных условиях будет зависеть от количества расходуемых ресурсов. Если количество ресурсов (например, в стоимостном выражении), расходуемых на осуществление r-й функции, обозначить через  , то

, то

(13.11)

(13.11)

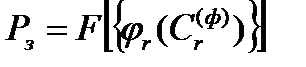

Тогда зависимость (13.11) можно представить в таком виде:

(13.12)

(13.12)

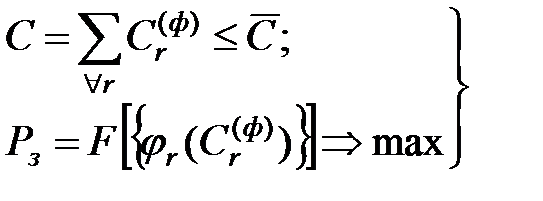

С учетом этого задачу защиты информации можно сформулировать как оптимизационную, а именно: найти такие  при которых выполняются условия:

при которых выполняются условия:

(13.13)

(13.13)

или

Здесь  - допустимый уровень затрат на защиту информации.

- допустимый уровень затрат на защиту информации.

Нетрудно видеть, что первая постановка адекватна тому случаю, когда задаваемый уровень защиты информации в обязательном порядке должен быть достигнут и желательно при минимально возможных затратах, вторая - когда затраты на защиту информации ограничены некоторым уровнем, а естественный желанием при этом является достижение максимально возможного уровня защищенности информации.

В общем случае каждая из функций защиты должна осуществляться в каждой из зон защиты (внешней, контролируемой территории, помещений, ресурсов, баз данных).

Рассмотрим состав и содержание функций второго вида, подлежащих осуществлению в целях управления механизмами защиты информации, обеспечивая высокоэффективное их использование. Состав и содержание этих функций, а также концепции их осуществления существенно зависят от типа тех систем, для которых они предназначаются.

Системы защиты информации в АСОД относятся к системам организационно-технологического типа, поскольку общую организацию защиты и решение значительной части задач осуществляют люди (организационная составляющая), а защита информации, обрабатываемой с использованием средств электронной вычислительной техники (ЭВТ), осуществляется параллельно с технологическими процессами ее обработки (технологическая составляющая). В общедоступной литературе современные концепции управления в организационно-технологических системах практически не изложены, в силу чего необходимо их кратко рассмотреть.

Основополагающим требованием к управлению в указанных системах на современном этапе выступает требование индустриализации осуществления основных процессов управления. При этом под индустриализацией процессов управления понимается: во-первых, четкое и однозначное формирование состава функций управления; во-вторых, разработка и обоснование концептуальных подходов к осуществлению каждой из функций; в-третьих, разработка методов, моделей и алгоритмов решения всей совокупности необходимых задач; в-четвертых, разработка регулярной технологии решения задач управления в процессе функционирования системы.

Основные аргументы в пользу объективной необходимости индустриализации управления в системах рассматриваемого типа заключается в следующем.

1. Управление в современных условиях стало массовым занятием, в силу чего полностью полагаться лишь на искусство управленца нельзя: технология массового управления непременно должна быть строго регламентированной.

2. Управление на современном этапе является сложным процессом, что обусловлено, с одной стороны, постоянным усложнением управляемых процессов, а с другой - все расширяющейся кооперацией производства. В этих условиях управление должно быть таким, чтобы весь ход производства был строго регламентирован и притом с значительным упреждением во времени.

3. Управление стало высокодинамичным процессом в самом широком толковании этого понятия. Управление высокодинамичными процессами будет эффективным лишь в том случае, когда содержание процедур управления и правила их выполнения будут строго регламентированы.

4. Управление в современных условиях является высокоответственным процессом, причем как в силу неуклонного роста потерь от некачественного управления, так и в силу того, что нередко приходится управлять объектами и процессами повышенной опасности.

5. В сферу управления интенсивно внедряются средства ЭВТ, управление все больше становится автоматизированным, что предполагает структуризацию соответствующих процессов до уровня представления их в виде алгоритмов.

Применительно к управлению защитой информации в современных АСОД целиком и полностью справедливы все названные выше аргументы, чем и предопределяется настоятельная необходимость в строгой определенности технологии управления.

Научно-методологическим базисом построения названной выше технологии служит так называемая конструктивная теория управления, удовлетворяющая следующей совокупности условий:

1) содержит полный и упорядоченный перечень функций управления;

2) разработана стройная концепция осуществления каждой из функций управления;

3) для каждой процедуры управления разработаны методы ее выполнения для общего случая.

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 622;