Цель и задачи дисциплины, эволюция и его задачи.

1. Цель дисциплины: дать полное и однозначное представление о биосфере как о самой крупной земной экосистеме, очертить ее границы, обозначить масштабы, единство и закономерности протекания глобальных биосферных процессов, их связь с Космосом и вклад человека в изменение трендов и темпов этих процессов с указанием текущих и потенциальных последствий для биосферы.

Задачи дисциплины:

1.раскрыть основные закономерности функционирования биосферы;

2.выявить планетарную роль живых организмов в преобразовании физической среды;

3.научить студентов глубокому пониманию структуры и функционирования важнейшей единицы биосферы – биогеоценоза, количественной сбалансированности процессов в нем;

4.привить навыки системного подхода;

5.раскрыть представление об эволюции биосферы, как о нарушении старой сбалансированности процессов и смены их новой самоподдерживающейся сбалансированностью;

6.сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия компонентов биосферы и экологических последствиях хозяйственной деятельности человека, особенно в условиях интенсификации природопользования.

Термин «эволюция» широко применяется в различных областях науки. Говорят об эволюции атомов, галактик, Земли, машин, общества, методов познания и т. д., подразумевая под этим последовательные изменения исходного состояния во времени, ведущие к возникновению чего-то нового.

Основные черты биологической эволюции. Биологическая эволюция существенно отличается от других «эволюций». В ее основе лежат уникальные процессы самовоспроизведения макромолекул и живых организмов, таящие в себе (как показывает история развития жизни на Земле) почти неограниченные возможности преобразования живых систем в ряду поколений.

Биологическая эволюция многообразна по процессам и результатам. Биологическая эволюция — необратимое и в известной степени направленное историческое развитие живой природы, сопровождающееся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, образованием и вымиранием видов, преобразованиями биогеоценозов и биосферы в целом. Результатом биологической эволюции всегда является соответствие развивающейся живой системы условиям ее существования. Достижение этого соответствия сопряжено с преимущественным распространением одних и гибелью других дискретных биологических систем.

Дарвинизм как наука. Изучению эволюционного процесса в современной науке уделяется большое внимание, и этим занимаются все биологические дисциплины. Основываясь на данных специальных дисциплин, эволюционное учение изучает общие закономерности и движущие силы исторического развития жизни, впервые в общей форме вскрытые Ч. Дарвином.

Лавинообразное накопление фактов в традиционных и особенно в новых областях естествознания значительно расширило содержание классического дарвинизма, изменило соотношение отдельных разделов эволюционного учения. Поскольку основу современного эволюционного учения составляет теория Ч. Дарвина (представление о ведущей роли естественного отбора как главного и единственно направленного эволюционного фактора), излагаемое в этом курсе современное эволюционное учение может с полным правом по-прежнему называться дарвинизмом.

Цель эволюционного учения — выявление закономерностей развития органического мира для последующего управления этим процессом.

Человечество в настоящее время озабочено грандиозными изменениями, происходящими в биосфере под влиянием антропогенных факторов. За короткий срок из-за недостаточного знания закономерностей эволюции биосферы, неразумного вмешательства человека в развитие природных систем произошли тяжелые последствия — нарушение природного равновесия в ряде районов планеты. Подобные последствия будут и еще более опасными в будущем при отсутствии научно обоснованных рекомендаций и организации отношения человека с биосферой. Научная разработка таких рекомендаций невозможна без изучения особенностей эволюции биосферы в прошлом и без знания законов развития отдельных видов и целых сообществ в настоящем и будущем.

Место дарвинизма в системе биологических наук. Не вызывает сомнения, что эволюционный подход к изучению живой природы стал методологической основой биологии в целом. Конкретный фактический материал, накапливаемый в разных разделах биологии, требует осмысливания с эволюционных позиций. Любые теории и гипотезы в биологии приобретают логическое завершение только тогда, когда они удовлетворяют эволюционному принципу.

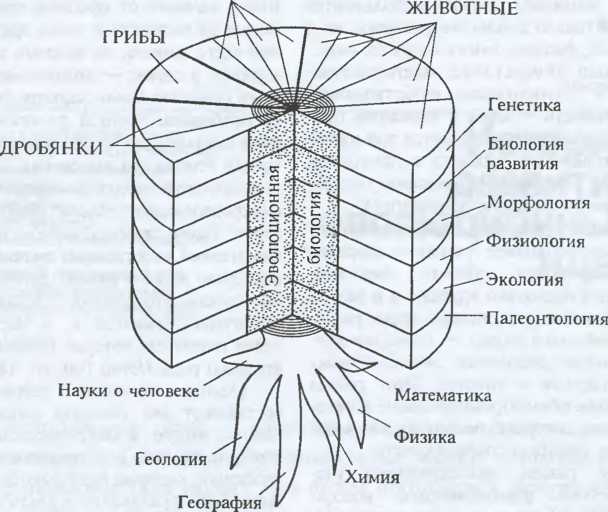

Объективная тенденция усиления дифференциации биологии создает реальную опасность разобщения разных биологических дисциплин, ослабления связей между ними. Эволюционное учение и оказывается той главной силой, которая противостоит дроблению биологии и дает возможность широкого использования теоретических достижений каждой из дисциплин в соседних, подчас весьма далеких. Поэтому можно сказать, что эволюционное учение занимает центральное место в огромном и многообразном здании современной биологии, является в определенном смысле ее методологическим содержанием. Эволюционный подход стал основой мировоззрения современной биологии. Он позволяет рассматривать живую природу в динамике, во взаимосвязи ее элементов и в связи с абиотической средой.

Схема взаимоотношения основных биологических дисциплин,

изучающих разные царства живого, с эволюционной биологией и соседними дисциплинами

Эволюционный подход важен во всех без исключения областях биологии: описание отдельных групп фактов возможно и вне эволюционной интерпретации, но естественнонаучное объяснение любых фактов в биологии вне эволюционного подхода оказывается невозможным.

2.Методы изучения эволюции.

Процесс эволюции настолько сложен и разнообразен по механизмам и результатам, что его невозможно изучить с достаточной полнотой, применяя какой-либо один метод исследования. Для этой цели используют комплекс общих и частных методов (см. гл. 6). По-видимому, нет ни одной биологической дисциплины, не внесшей чего-то нового в выявление особенностей протекания эволюционного процесса специфическими методами. В изучении эволюции широко используются методы не только биологических наук, но и математики, физики, химии и других наук.

Принцип актуализма, восторжествовавший в современном естествознании («современность — ключ к познанию прошлого»), органически сочетается при изучении эволюционного процесса с принципом историзма («ключом к изучению настоящего является познание прошлого»).

Основные разделы эволюционного учения. Эволюционное учение — широкая междасциплинарная область биологии, включающая несколько крупных и в разной степени развитых в настоящее время разделов. Первый такой раздел — история возникновения и развития эволюционных идей, концепций и гипотез. Этот раздел имеет важное общеобразовательное и методологическое значение, поскольку без истории нельзя понять и современность.

Другой раздел эволюционного уче ния — частная филогенетика, воссоздающая пути исторического развития каждой группы живых организмов. В совокупности эти пути развития групп составляют филогенетическое древо жизни. Несмотря на огромные достижения в этой области, многие важные детали остаются еще неясными, начиная от проблем происхождения жизни до частного, с точки зрения филогении всего живого, но важного для развития материи в целом — возникновения мыслящего существа Homo sapiens. В нашем курсе проблемам частной филогенетики отведено подчиненное место; это как бы фактическая основа для выяснения закономерностей процесса эволюции крупного масштаба (макроэволюции), основа общей филогенетики. Более глубокое знакомство с частной филогенией всех главных групп древа жизни возможно лишь в рамках других, специальных курсов. Исключение сделано лишь для филогении приматов и, в частности, той ветви приматов, которая привела к возникновению рода Homo (см. гл. 18).

Основу современной теории эволюции составляют два больших раздела, посвященных микро- и макрозволюции. Это две стороны единого и непрерывного процесса эволюции, которые разделяются, однако, по грани видообразования и различиям в методических подходах к их изучению. Теоретические разработки в этих областях составляют фундамент современной эволюционной теории.

Эволюционные идеи - представления об историческом развитии наблюдаемого разнообразия жизни — возникали еще тысячелетия назад. Все более обогащаясь фактами с прогрессом естествознания, они привели в конце XVIII в. к формированию эволюционного учения. Вскрытие Ч. Дарвином механизма естественного отбора выделило в эволюционном учении теорию эволюции. Для понимания современного состояния и проблем эволюционного учения необходимо знание основных исторических этапов формирования эволюционизма. Таких этапов, по существу, лишь два - додарвиновский (гл. 1) и дарвиновский (гл. 3). В додарвиновском этапе в качестве подраздела можно выделить период, связанный с формированием Ж. Б. Ламарком первого эволюционного учения (гл. 2).

Представления о развитии живой природы в додарвиновском периоде Рассмотрим развитие эволюционных знаний в этом огромном по времени периоде по следующим основным этапам: Древний мир, Средневековье, эпоха Возрождения,в. и первая половина XIX в.

3.Эволюционные идеи в древности

Средневековье и эпоха Возрождения

Идеи единства и развития природы в Древнем мире. Идея развития живой природы прослеживается в трудах древних материалистов Индии, Китая, Месопотамии, Египта, Греции. Еще в середине II тысячелетия до н. э. в «Ригведе» (Индия) выдвигалась вдея развития материального мира (в том числе и органического) из «прамате- рии». В «Аюрведе» (I тысячелетие до н. э.) утверждается, что человек произошел от обезьян, живших около 18 млн лет назад (при переводе на современное летосчисление) на материке, объединявшем Индостан и Юго-Восточную Азию. По этим представлениям, примерно 4 млн лет назад предки современных людей перешли к коллективному добыванию пищи, а современный человек появился менее 1 млн лет назад.

Колоссальными были знания древних в области искусственного отбора и медицины. В XI—V тыс. до н. э (т. е. 7— 11 тыс. лет назад) в Средиземноморье, Передней и Центральной Азии, Месопотамии, Египте, Индии и Китае уже были выведены многие современные домашние животные (в т. ч. собака, овца, коза, свинья, кошка, буйвол, бык, осел, лошадь, зебу, верблюд, тутовый шелкопряд и лаковый червец) и множество культурных растений (рис, пшеница, ячмень, просо, чечевица, сорго, горох, вика, лен, хлопчатник, кунжут, дыня, виноград, финиковая пальма, оливковое дерево и др.). Более 3 тыс. лет назад в Индии была открыта прививка оспы (в Европе — только в 1788 голу!), тогда же уже делали сложные хирургические операции (кесарево сечение, удаление катаракты, почечных и желчных камней и т. д.) и знали основные черты эмбрионального развития человека. Зубопро- тезирование, ампутация конечностей и трепанация черепа были известны еще в конце неолита, до возникновения основных центров древней цивилизации.

В Китае за 2 тыс. лет до н. э. существовал искусственный отбор для выведения различных пород крупного рогатого скота, лошадей, рыб, шелкопряда и декоративных растений. Неудивительно, что в конце I тысячелетия до н. э. там уже были распространены учения о возможности превращения одних живых существ в другие. Много сделали для подготовки эволюционного учения древние философы Античной Греции. Анаксимандр Милетский в труде «О природе» (около 540 г. до н. э.) писал, что животные возникли в воде, а потом защищенные твердыми покровами от высыхания освоили сушу. Человек, по его мнению, произошел от животных, первоначально подобных рыбе. Гераклит Эфесский (VI в. до н. э.) считал, что все живые существа, и человек в том числе, развились естественным путем из первичной материи. В спорах с философами-идеалистами греческие материалисты V—IV вв. до н. э. ставят проблему развития высшего разумного существа путем сочетания простых, более примитивных состояний материи. Сохраняющиеся единицы, размножаясь, дают начало новым удачным сочетаниям. У «великана мысли» Аристотеля (IV в. до н. э.) встречаются высказывания о развитии живой природы, основанные на знании общего плана строения высших животных, гомологии и корреляции органов. Аристотель, видимо, одним из первых высказал предположение о существовании переходных форм между животными и растениями. Его фундаментальные произведения «О частях животных», «Истории животных», «О возникновении животных» оказали большое влияние на последующее развитие биологии.

Таким образом, уже в глубокой древности, несколько тысяч лет назад независимо в Месопотамии, Средиземноморье, Индостане и Китае возникли религиозно-фило- софские идеи трансформизма — превращения одного существа в другое; креационизма (от creatio — сотворение) — божественных актов творения; а на основе практики сельского хозяйства возникли глубокие практические знания методов создания новых пород. К началу новой эры в центрах цивилизации были описаны тысячи видов животных и растений.

Обобщая, можно сказать, что в древности была достаточно глубоко разработана идея единства всей природы. Ярким выражением такого подхода стала знаменитая «лестница существ» Аристотеля, начинающаяся минералами и кончающаяся человеком. Однако идея лестницы существ была далека от идеи развития: высшие ступени не воспринимались как продукт развития низших ступеней. Метафизический, отвлеченно-умозрительный характер взглядов древних мыслителей не позволил объединить идею единства природы с идеей развития природы от простого к сложному.

Древний Рим. Среди многих блестящих мыслителей этого периода выделяется Лукреций Кар, автор фундаментального труда из многих глав «О природе вещей» (I век до н. э.), в котором есть мысли и о развитии вселенной, возникновении человека, развитии животного и растительного мира. В I веке н. э. Плиний Старший опубликовал 37 томов «Естественной истории» — первую энциклопедию природы и хозяйства человека. Работы гения античной медицины Галена (II век н. э.) содержали детальнейшее описание внутреннего строения многих видов млекопитающих, в том числе обезьян и человека.

Средневековье. После почти двухтысячелетнего развития знаний в Древнем мире — Китае, Индии, Египте, Греции, Риме — в Европе с VI по XIV в. наступает мрачное Средневековье, «темная ночь для естествознания». Людей сжигали на кострах не только за высказывание идеи развития природы, но и за чтение книг древних философов. Насильственное внедрение веры в науку превращает последнюю в придаток религии.

На существование мира христианским учением отводилось около 6 тыс. лет; столетиями сохраняется мнение о том, что за 4004 года до н. э. мир был создан Господом Богом. Изучение природы было фактически запрещено; сотни талантливых ученых, тысячи древних книг были уничтожены за это время. Только в Испании на кострах за столетия инквизиции было сожжено около 35 тыс. человек и более 300 тыс. подвергнуты пыткам.

Неудивительно, что в такой обстановке естественнонаучные знания накапливались крайне медленно. В трактовке явлений органического мира господствовали взгляды различных схоластических школ. Допускались и взаимное превращение разных видов, возможность самозарождения даже млекопитающих (например, мышей из тряпок), книги были наполнены описаниями фантастических животных (рис. 1.1).

Однако и в Средневековье звучали призывы к объективному изучению природы. Так, немецкий монах Альберт БолыиТед- ский (1206—1280) публикует многотомную энциклопедию со специальными разделами, посвященными растениям и животным. Опираясь на данные Аристотеля, Плиния, Галена, он дает основы классификации, описывает поведение животных. Другими крупными сводками средневековых знаний о живой природе были многотомное «Зеркало природы» Венсена де Бове (XIII в.), «Поучение Владимира Мономаха» (XI в.), ходившие в списках на Руси, «О поучениях и сходствах вещей» доминиканского монаха Иоанна Сиеннского (начало XIV в.). В сочинениях Средневековья растения или животные часто интересуют авторов не сами по себе, а как символы, обозначающие и выражающие идею творца.

На более высоком уровне находились культура и образование в средневековом арабском мире X—XII вв. В Европе очагом исламской культуры стала Кордова (Испания). Сочинения Ибн-Рошда (Аверроэс, 1126—1198) и особенно «Канон медицины» Ибн-Сины (Авиценна, 980—1037) содержат не только комментарии античных авторов, но и оригинальные мысли в области изучения животных и растений, самого человека.

Выдающийся английский мыслитель XIII в. Роджер Бэкон (1214—1292) выступил против схоластики и веры в авторитеты, против невежества. Не авторитеты, а опыт и наблюдения являются истинными мерилами подлинного научного знания, утверждал он. Бэкон был брошен в монастырскую тюрьму, его труды были изданы лишь столетия спустя.

Биология в эпоху Возрождения.

С наступлением эпохи Возрождения в Европе вновь получают распространение сочинения античных натуралистов (Аристотеля, Плиния, Платона, Теофраста и др.). В результате развития торговли и мореплавания быстро растут знания о многообразии органического мира, проводится инвентаризация флоры и фауны.

К середине XV в. в Европе благодаря разложению феодализма и зарождению капиталистических отношений создаются благоприятные условия для развития естествознания. Современная история естествознания и начинается, по существу, со второй половины XV в.— с начала эпохи Возрождения, ставшей великим поворотом в развитии человеческой мысли.

Крупнейший английский философ Ф. Бэкон (1561 —1626), обосновав индуктивный метод, закладывает основы экспериментального, опытного подхода в научных исследованиях. Только опыт и наблюдения являются надежными источниками подлинного знания, и от этого знания «зависит благосостояние всего мира». Этот призыв был широко подхвачен естествоиспытателями.

В XVI в. после снятия запрещения вскрытия трупов людей блестящих успехов достигает анатомия (А. Везалий. О строении человеческого тела. 1543). В 1628 г. У. Гарвей публикует свое учение о кровообращении. С созданием микроскопа расширяются возможности исследования живых существ: изучаются клеточное строение растений (Р. Гук, 1665), мир микроорганизмов, эритроциты и сперматозоиды (А. Левенгук, 1683), движение крови в капиллярах (М. Мальпиги, 1661) и др.

Ф. Реди в XVII в. экспериментально доказал невозможность самозарождения сколько-нибудь сложных животных (окончательно версия о самозарождении была развенчана Л. Пастером лишь в середине в.).

Растущие естественнонаучные знания нуждались в систематизации и обобщении. Появляются первые многотомные описания животного и растительного мира. Уже в 1583 г. итальянский медик, естествоиспытатель и философ А. Чезальпино сделал попытку классификации растений на основе строения семян, цветков и плодов. Английский биолог Дж. Рей, описывая свыше 18 600 видов растений в «Истории растений» (1686—1704), впервые ввел понятия «вид» и «род». Он допускал образование разновидностей под влиянием внешних условий, но, отражая общепринятые взгляды времени, был убежден в невозможности изменения ввдов.

Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 1618;