Лопастная линия аммоноидей

Уже более 100 лет внимание эволюционистов приковано к одной замечательной тенденции, сопровождающей эволюцию аммоноидей, – усложнению их лопастной линии (см. рис. 3). Эта филетическая группа возникла в раннем девоне, достигла огромного таксономического разнообразия в мезозое и полностью вымерла одновременно с динозаврами в конце мелового периода, просуществовав на Земле около 330 миллионов лет.

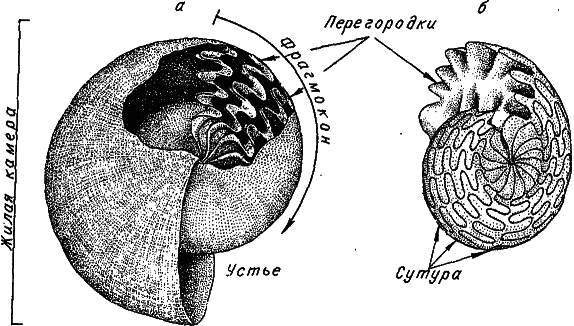

Аммоноидеи относятся к головоногим моллюскам с наружной раковиной – конической известковой трубкой, свернутой в логарифмическую спираль (рис. 19). Тело моллюска находилось в широкой части трубки – так называемой жилой камере, остальная, нежилая, часть раковины (фрагмакон) была разделена на герметичные отсеки многочисленными поперечными перегородками из перламутра. Отсеки заполнялись газом с давлением, близким к атмосферному, поэтому при погружении на большую глубину наружные стенки раковины испытывали изрядное давление воды, стремящееся раздавить пустотелую часть раковины. Газ в отсеках был необходим для уравновешивания животного в воде. Точная балансировка обеспечивалась специальным жгутообразным органом – сифоном, пронизывающим все поперечные перегородки.

Поперечные перегородки почти наверняка играли роль корабельных шпангоутов, т. е. выполняли функцию крепежных конструкций, работающих на сжатие. Напряжение наружной стенки передавалось на поперечную перегородку через линию их срастания. Эта знаменитая линия, которая очерчивает контур периферического края перегородки, носит разные названия: сутура, перегородочная, лопастная, шовная.

Представим себе, что условия среды «вынуждают» вид переселиться на большую глубину, где на каждый элемент поверхности раковины будет действовать повышенное гидростатическое давление. Ясно, что для успеха такого переселения нужно позаботиться об укреплении раковины. Этого можно достичь четырьмя способами: 1) утолщить стенку раковины; 2) увеличить число поперечных перегородок; 3) уменьшить размеры раковины (так как критическое напряжение, разрушающее полый шар, обратно пропорционально его радиусу); 4) изогнуть лопастную линию, что приведет к ее удлинению без изменения размеров раковины.

Первые два пути ведут к увеличению инерционной массы животного, что должно отрицательно сказаться на маневренности его плавания и, кроме того, утяжеленную особь труднее уравновесить газом в пустых отсеках. Третье средство вполне приемлемо, но тогда животному надо проститься со всеми преимуществами крупных размеров. А что делать, если новая более глубинная среда требует к тому же и увеличения массы тела? Тогда остается только четвертый путь. Действительно, удлиненная за счет изгибов лопастная линия может принять напряжение с большей поверхности, при этом сама раковина не утяжеляется. Именно это решение выглядит наиболее заманчиво, когда среда «требует» увеличения размеров индивида. При этом для компенсации возрастающего давления воды рост длины лопастной линии должен быть аллометричным, в идеале он должен следовать за квадратом радиуса раковины. Во всяком случае, при укрупнении особей должна возрастать степень изогнутости сутуры, ее сложность.

Рис. 19. Раковина аммонита. а – общий вид; б – изолированный фрагмокон. Видны лопастные линии и поверхность перегородки, отделяющей жилую камеру от фрагмокона.

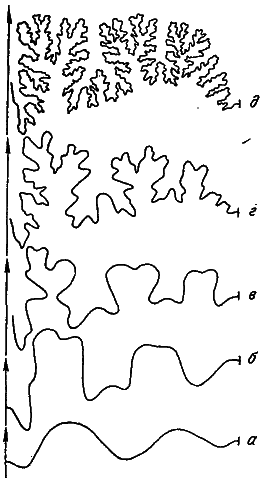

Заметим, что та же проблема вставала и при росте каждой особи. Аммоноидеи начинали свой онтогенез с очень маленького яйца диаметром меньше одного миллиметра, из которого вылуплялась крошечная личинка – амонителла, уже обладавшая раковинкой с двумя перегородками. По мере роста животному приходилось все время надстраивать и расширять свою жилую камеру. При этом сам моллюск передвигался ближе к устью и сооружал за собой новую поперечную перегородку. Таким образом, каждая раковина взрослого животного содержала весь набор перегородок, построенных им за свою жизнь. Это обстоятельство позволяет проследить за изменением лопастной линии в ходе индивидуального развития. Любая последовательность этих линий, упорядоченная по возрасту (онтограмма), демонстрирует их усложнение в онтогенезе (рис. 20). Еще раз заметим, что перегородка сделана из очень прочного, совсем не пластичного материала, и изогнуть ее периферический край чисто механически невозможно.

Элементами сложности сутуры являются ее изгибы. Одни из них, обращенные вогнутостью к устью раковины, называют лопастями, другие, изогнутые в противоположную сторону, – седлами. На основании анализа множества вариантов усложнения сутуры в ходе онтогенеза создается впечатление, что каждый изгиб лопастной линии возникал на месте вполне определенного элемента более молодой особи. Углублению изгиба обычно предшествовала фаза рассечения сутуры (ее излома) в совершенно конкретном месте вполне определенного элемента.

Известковое вещество перегородки выделялось специальными клетками мантии моллюска, поэтому за каждым элементом сутуры наверняка стояла особым образом дифференцированная область мантии. Следовательно, появление каждого нового элемента – это новый шаг в морфологической дифференциации мантии.

Сопоставляя онтограммы аммоноидей из одних и тех же филетических пучков на разных этапах их исторического развития, можно заметить, что пути развития изгибов лопастной линии в онтогенезе в основных чертах повторяют пути их филетических предков. При этом увеличение сложности в онтогенезе потомков, как правило, шло за счет анаболий, т. е. добавления новых элементов к взрослой сутуре предков. Таким образом, онтограммы лопастных линий аммоноидей могут служить прекрасной иллюстрацией к явлению рекапитуляции. Вместе с тем, наверняка всегда сохранялось требование отбора к сокращению длительности индивидуального развития, поэтому более «прогрессивные» формы примерно за одно и то же время онтогенеза должны были построить более сложную лопастную линию. Это объясняет тенденцию к переносу взрослых стадий предков на все более ранние обороты раковины потомков. В конце концов зачатки некоторых элементов сутуры взрослых девонских аммоноидей можно обнаружить уже на лопастной линии мезозойской амонителлы.

Рис. 20. Усложнение лопастной линии в онтогенезе мелового аммонита Gaudriceras tenuiliratum (по: [Михайлова, 1983]).

а – д – последовательные стадии развития.

У палеозойских аммоноидей к рассечению были способны только лопасти, причем существовало несколько вариантов их усложнения. Рассечение седел впервые возникло в мезозое и сначала оно затронуло лишь их склоны. Позже всего аммоноидеи «освоили» рассечение вершин седел. Качественный анализ усложнения сутуры в ходе эволюции аммоноидей показывает, что вплоть до начала юры во всех крупных филогенетических стволах шло увеличение числа способов усложнения сутуры. Обычно эволюционно новый способ появлялся в конце онтогенеза и затем начинал «срабатывать» на более ранних стадиях индивидуального развития филетических потомков. Следует отметить, что однажды возникший способ усложнения и перенесенный затем в глубь онтогенеза потомков становился своеобразным маркером филетического пучка.

Не вызывает сомнения, что за каждым способом усложнения сутуры стояли определенные гены, управлявшие развитием железистых клеток различных участков мантии. Таким образом, качественный анализ явления показывает, что в ходе исторического развития аммоноидей действовал процесс аккумуляции генов, осуществлявших усложнение лопастной линии, их можно назвать специальными генами сутуры.

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 1738;