Конструкции выпарных аппаратов

Наибольшее распространение получили выпарные аппараты с трубчатой поверхностью нагрева.

Выпарные аппараты с паровым обогревом состоят из двух основных частей:

1) кипятильник (греющая камера), в котором расположена поверхность теплообмена и происходит выпаривание раствора;

2) сепаратор – паровое пространство, в котором вторичный пар отделяется от раствора. Основное конструктивное отличие выпарных аппаратов от теплообменников заключается в наличии у первых сепаратора. В зависимости от режима движения кипящей жидкости в выпарном аппарате их подразделяют на: а) выпарные аппараты со свободной циркуляцией; б) выпарные аппараты с естественной циркуляцией; в) выпарные аппараты с принудительной циркуляцией; г) пленочные выпарные аппараты.

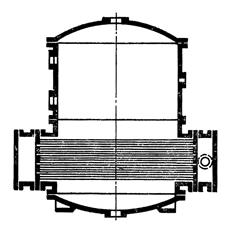

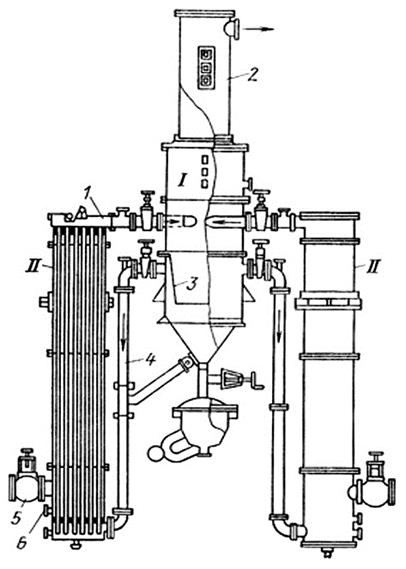

Выпарные аппараты со свободной циркуляцией.В аппаратах такого типа (рис. 3.1) неподвижный или медленно движущийся раствор находится снаружи труб. В растворе возникают неупорядоченные конвекционные токи (свободная циркуляция), обусловленные свободной конвекцией. К этому типу относятся аппараты, выполненные в виде чаш или котлов, поверхность теплообмена которых образована стенками аппарата. В настоящее время данные аппараты применяются редко, главным образом при выпаривании очень вязких жидкостей.

Рис. 3.1. Выпарной аппарат с горизонтальными трубами

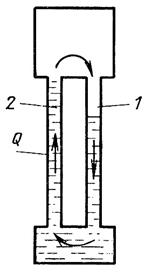

Выпарные аппараты с естественной циркуляцией.Схема естественной циркуляции изображена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Схема естественной циркуляции

Естественная циркуляция возникает в замкнутой системе, состоящей из необогреваемой опускной (циркуляционной) трубы 1 иобогреваемой (подъемной) кипятильной трубы 2.Естественная циркуляция раствора происходит вследствие того, что в кипятильной трубе жидкость нагревается до более высокой температуры, чем в циркуляционной. Поэтому плотность раствора, находящегося в циркуляционной трубе, больше, чем в кипятильной, и происходит упорядоченное движение (циркуляция) кипящей жидкости по пути: кипятильная труба – паровое пространство – опускная труба – кипятильная труба и т. д. При циркуляции повышается коэффициент теплоотдачи со стороны кипящей жидкости.

Для естественной циркуляции требуются два условия: а) достаточная высота уровня жидкости в опускной трубе, для того, чтобы уравновесить столб парожидкостной смеси в кипятильных трубах и сообщить этой смеси необходимую скорость; б) достаточная интенсивность парообразования в кипятильных трубах, чтобы парожидкостная эмульсия в них имела возможно меньшую плотность.

При небольшом уровне жидкости в опускной трубепарожидкостная смесь не может подняться до верха кипятильных труб. Вследствие этого не происходит циркуляции и работа аппарата сопровождается резким снижением производительности с быстрым накипеобразованием на поверхности трубок. С повышением уровня жидкости возрастает скорость циркуляции и увеличивается коэффициент теплопередачи. Однако возрастание коэффициента теплоотдачи происходит лишь при повышении уровня до некоторого определенного значения (оптимального уровня), соответствующего покрытию кипятильных трубок парожидкостной эмульсией по всей их высоте. При дальнейшем повышении уровня коэффициент теплопередачи несколько снижается, так как вследствие увеличения давления внизу кипятильных трубок жидкость начинает кипеть не в нижней их части, а немного выше.

Парообразование в кипятильных трубках определяется физическими свойствами раствора (главным образом вязкостью) и разностью температур между стенкой трубки и жидкостью. Чем ниже вязкость раствора и чем больше разность температур, тем интенсивнее парообразование и тем больше скорость циркуляции. Для достижения достаточной интенсивности циркуляции разность температур между греющим паром и раствором должна быть не ниже 7–10 °С.

Оптимальный уровень жидкости повышается с понижением разности температур и увеличением вязкости раствора и находится опытным путем. Если при выпаривании из раствора не выпадают кристаллы, оптимальный уровень обычно составляет от 1/4 до 3/4 высоты кипятильных трубок. Если кристаллы выпадают (так называемые кристаллизующиеся растворы), уровень жидкости поддерживают выше кипятильных труб для того, чтобы жидкость в них перегревалась и закипала бы лишь при выходе из труб в паровое пространство. При отсутствии кипения в кипятильных трубках отпадает главная причина выделения накипи.

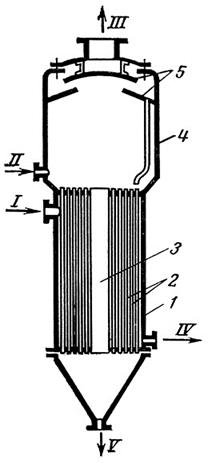

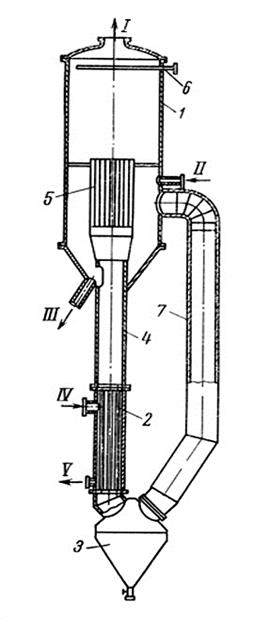

На рис. 3.3 представлен выпарной аппарат с центральной циркуляционной трубой.

Рис. 3.3. Выпарной аппарат с центральной циркуляционной трубой:

1 – корпус; 2 – кипятильные трубки; 3 – циркуляционная труба; 4 –сепаратор; 5 – отбойник;

I – греющий пар; II – раствор; III – вторичный пар; IV –конденсат; V – упаренный раствор

Греющая камера состоит из ряда вертикальных кипятильных трубок, обогреваемых снаружи паром. По оси греющей камеры расположена циркуляционная труба значительно большего диаметра, чем кипятильные трубки. Хотя в таком аппарате циркуляционная труба обогревается снаружи паром, раствор нагревается в ней значительно меньше, чем в кипятильных трубках. Это объясняется тем, что поверхность трубы пропорциональна ее диаметру, а объем жидкости в ней пропорционален квадрату диаметра, следовательно, в циркуляционной трубе объем жидкости на единицу поверхности трубы значительно больше, чем в кипятильных трубках. В аппаратах большой производительности вместо одной циркуляционной трубы устанавливают несколько труб меньшего диаметра.

Аппарат с центральной циркуляционной трубой отличается простотой конструкции и легко доступен для ремонта и очистки. Однако наличие обогреваемой циркуляционной трубы снижает интенсивность циркуляции.

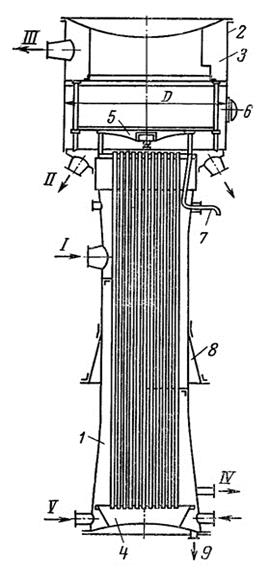

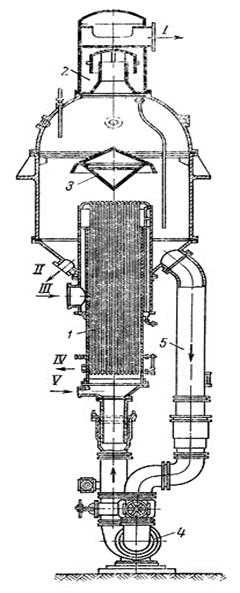

Большое распространение получили пленочные выпарные аппараты. Выпарной аппарат с поднимающейся пленкой (при кипении раствора в трубках) показан на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Выпарной аппарат пленочного типа с длинными трубками:

1 – корпус; 2 – камера; 3 – сепаратор;

4 –камера для раствора; 5 –отражательный зонт; 6 – смотровое стекло; 7 – газоотводная трубка; 8 – опорные лапы; 9 –продувка шлама;

I – греющий пар; II – упаренный раствор; III – вторичный пар; IV –конденсат; V – раствор

Кипятильные трубки заполняются раствором только на 1/4–1/5 их высоты. При достижении температуры кипения в растворе бурно образуются пузырьки пара, которые, двигаясь вверх, увлекают раствор за собой, распределяя его тонким слоем по внутренней поверхности трубки. Испарение жидкости происходит при этом в тонком слое, движущемся с большой скоростью (до 20 м/с), что увеличивает коэффициент теплообмена по сравнению с аппаратом, имеющим циркуляционную трубу. Парожидкостная эмульсия из трубок поступает в центробежный сепаратор, где происходит отделение жидкости от пара. Вторичный пар поступает в трубопровод, а концентрированный раствор отбирается через патрубок для производственных целей или отводится в следующий корпус.

В рассматриваемом аппарате циркуляция раствора отсутствует, т. е. каждая частица раствора однократно омывает греющую поверхность. В связи с этим, эффективность действия таких аппаратов зависит от уровня раствора: при заполнении аппарата на полную высоту трубок коэффициент теплоотдачи получается наименьшим вследствие незначительного паросодержания и малой скорости движения жидкой эмульсии внутри трубок. При снижении уровня раствора в трубках ниже допустимого минимума получается недостаточное количество парожидкостной эмульсии, и она полностью превращается в пар, не достигнув верхних концов трубок. Тогда производительность аппарата падает почти до нуля, но не за счет уменьшения коэффициента теплоотдачи, как в первом случае, а за счет выключения из работы верхней зоны трубок, т. е. уменьшения активной поверхности нагрева. Следовательно, существует оптимальная высота уровня раствора в кипятильных трубках, определяемая опытным путем. Этой высоте соответствует и достаточно высокий коэффициент теплоотдачи и необходимое количество парожидкостной эмульсии, при котором верхние концы трубок не будут оставаться сухими, и в эмульсии будет количество концентрированной жидкости, достаточное для питания последующих аппаратов или отбора раствора как готового продукта.

Экспериментально установлено, что для получения максимального эффекта от процесса кипения раствора в пленке греющие трубки в аппаратах этой конструкции должны иметь длину 6–9 м. При большой длине трубок увеличивается скорость движения парожидкостной эмульсии и уменьшается средняя толщина пленки раствора. Скорость пара, образующегося при кипении пленки, увеличивается за счет роста его удельного объема. При этом температура кипения раствора понижается в направлении к верхнему концу трубок за счет уменьшения гидростатического давления. В результате этих явлений повышается коэффициент теплоотдачи от стенки к пленке.

Аппараты с поднимающейся пленкой применяются для пенящихся растворов. Для густых и кристаллизирующихся растворов они не пригодны, так как нижняя и верхняя камеры для раствора могут быстро оказаться заполненными кристаллами. Данные аппараты имеют более высокий коэффициент теплопередачи, чем аппараты с циркуляционной трубой, и большую высоту, т. е. большие затраты на строительство цеха. Температурная деформация длинных трубок может привести к их изгибу и нарушению плотности вальцовочных соединений в трубных решетках. Чистка трубок в высоких аппаратах затруднена. Длинные кипятильные трубки при ремонте вынимают через крышу цеха.

Выпарные аппараты с выносными кипятильниками.Недостатки, свойственные аппаратам пленочного типа, отсутствуют в аппаратах с выносными кипятильниками. Эти аппараты широко применяются для выпарки кристаллизующихся и пенящихся растворов и постепенно вытесняют аппараты других типов.

Выпарной аппарат с выносными кипятильниками показан на рис. 3.5.

Аппарат имеет выносные кипятильники и сепаратор. В кипятильнике, состоящем из пучка труб, обогреваемых снаружи паром, образуется парожидкостная смесь, поступающая в сепаратор по соединительной трубе. В сепараторе происходит отделение вторичного пара от жидкости, которая по циркуляционной трубе возвращается в кипятильник. Трубы кипятильника могут достигать значительной длины (до 7 м), что способствует интенсивной циркуляции. Расположен кипятильник отдельно от сепаратора, что удобно для ремонта и чистки труб. Конструкция приведенного на рис. 3.5 выпарного аппарата предусматривает возможность включения нескольких кипятильников на один сепаратор, что обеспечивает бесперебойную работу аппарата и возможность ремонта или чистки одного из кипятильников без остановки всего аппарата.

Выпарной аппарат со сниженным кипятильником.В аппаратах с естественной циркуляцией выпарка кристаллизующихся растворов связана с необходимостью периодической очистки поверхности нагрева от образовавшихся отложений, так как кипение раствора, а следовательно, и кристаллизация твердых веществ осуществляются на поверхности нагрева, а ограниченная скорость раствора (0,5–1,5 м/с) не может предотвратить оседания и прикипания образовавшихся кристаллов к поверхности нагрева.

Рис. 3.5. Выпарной аппарат с выносными подогревателями-кипятильниками:

1 – корпус аппарата; II – выносной кипятильник;

1 – соединительная труба; 2 – сепаратор; 3 – разделитель раствора и кристаллов;

4 – циркуляционная труба; 5 –вентиль для греющего пара; 6 – выход конденсата

Борьба с кристаллизацией твердых веществ на поверхности нагрева может вестись тремя способами: перенесением кристаллизации раствора за пределы греющей поверхности; увеличением скорости циркуляции раствора и сочетанием указанных приемов.

Конструктивно такая установка может быть выполнена в виде аппарата со сниженной поверхностью нагрева (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Выпарной аппарат со сниженным подогревателем:

1 – сепаратор; 2 – подогреватель раствора; 3 – солеотделитель; 4 – подъемная циркуляционная труба; 5 – стабилизатор; 6 – перфорированная трубка для промывкиаппаратапаром и водой; 7 – опускная циркуляционная труба;

I – вторичный пар; II – подача раствора;

III – выпуск раствора; IV греющий пар;

V конденсат

Раствор подогревается в подогревателе до температуры, которая на 2–3 °С ниже температуры кипения его при давлении в подогревателе раствора. Вследствие уменьшения гидростатического давления при движении вверх раствор начинает кипеть за пределами подогревателя: в верхней части подпорного участка, в подъемной циркуляционной трубе и в стабилизаторе движения парожидкостной эмульсии. Стабилизатор представляет собой разделенную вертикальными перегородками трубу, диаметр которой равен диаметру подъемной циркуляционной трубы.

Стабилизатор предназначен для рассечения парорастворной эмульсии на отдельные потоки с целью предотвращения гидравлических ударов. Скорость циркуляции при выпарке кристаллизующихся растворов в аппаратах со сниженной поверхностью нагрева должна быть не ниже 1,8–2,0 м/с.

В сепараторе происходят вскипание жидкости за счет теплоты ее перегрева и образование кристаллов, которые отводятся по циркуляционной трубе в солеотделитель или фильтр и там осаждаются.

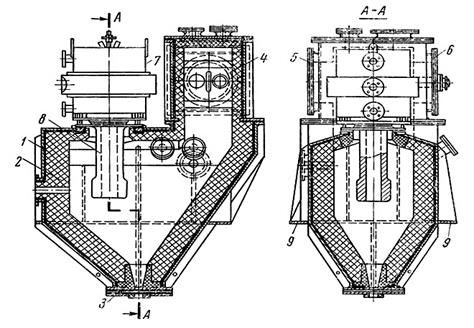

Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией.Аппараты с принудительной циркуляцией применяются для повышения интенсивности циркуляции и коэффициента теплопередачи (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией для пенящихся растворов:

1 – трубчатка; 2 –сепаратор; 3 –отражательный зонт; 4 –циркуляционный насос;

5 – циркуляционная труба;

I – вторичный пар; II – отвод раствора;

III – подвод пара; IV –отвод конденсата;

V – подвод раствора

Циркуляция жидкости осуществляется пропеллерным или центробежным насосом. Свежий раствор подается в нижнюю часть кипятильника, а упаренный раствор отводится из нижней части сепаратора. Уровень жидкости поддерживается несколько ниже верхнего обреза кипятильных трубок. Поскольку вся циркуляционная система почти полностью заполнена жидкостью, работа насоса затрачивается не на подъем жидкости, а лишь на преодоление гидравлических сопротивлений. Количество перекачиваемой насосом жидкости во много раз превышает количество испаряемой воды, поэтому отношение массы жидкости к массе пара в парожидкостной смеси, выходящей из кипятильных трубок, очень велико.

Скорость циркуляции жидкости в кипятильных трубках принимается равной 1,5–3,5 м/с. Скорость циркуляции определяется производительностью циркуляционного насоса и не зависит от уровня жидкости и парообразования в кипятильных трубках. Поэтому аппараты с принудительной циркуляцией пригодны для работы с малыми разностями температур между греющим паром и раствором (3–5 °С), а также при выпаривании растворов с большой вязкостью, естественная циркуляция которых затруднена.

Достоинствами аппаратов с принудительной циркуляцией являются высокие коэффициенты теплопередачи (в 3–4 раза больше, чем при естественной циркуляции), а также отсутствие загрязнений поверхности теплообмена при небольших разностях температур. Недостаток – необходимость расхода энергии на работу насоса.

Применение принудительной циркуляции целесообразно при изготовлении аппарата из дорогостоящего материала (при этом важное значение имеет значительное сокращение поверхности теплообмена вследствие повышения коэффициентов теплопередачи), при выпаривании кристаллизующихся растворов (сокращаются простои во время очистки аппарата) и при выпаривании вязких растворов (что при естественной циркуляции требует наличия разности температур).

Аппараты с погружным горением.В настоящее время для нагрева и выпаривания до высоких концентраций растворов соляной, серной, фосфорной и других химически агрессивных кислот, а также растворов хлористого кальция, хлористого магния, сульфита алюминия, медного и железного купоросов и других солей широко применяются аппараты с погружным горением (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Аппарат с погружной горелкой для выпаривания раствора серной кислоты:

1 – стальной корпус аппарата; 2 – кислотоупорная керамическая футеровка; 3 – керамическая вставка спускного штуцера; 4 –парогазовый сборник; 5 – предохранительная взрывная мембрана; 6 – люк для внутреннего осмотра аппарата; 7 – выносная камера горелки; 8 – барботажная трубка; 9 – опорные лапы

Корпуса аппаратов данного типа изготовляют из углеродистых сталей и футеруют изнутри кислотоупорными материалами для предотвращения коррозии. В упариваемый раствор погружаются горелки с барботажными устройствами, в которых поверхность соприкосновения фаз образуется потоками газа, распределяющегося в жидкости в виде пузырьков и струек. Такое движение газа называется барботажем. Барботажные устройства также изготовляют из кислотоупорных и термостойких материалов.

Барботаж продуктов сгорания является эффективным средством нагревания и выпаривания раствора, так как при этом газы распыляются в растворе на мелкие пузырьки и образуют большую межфазную поверхность для тепло- и массообмена. Интенсивное испарение растворителя происходит посредством насыщения водяным паром газовых пузырьков, которые всплывают на поверхность раствора, лопаются и таким образом выносят парогазовую смесь в пространство аппарата над раствором, где температура парогазовой смеси превышает температуру кипящей жидкости на 2–5 °С.

Коэффициент использования теплоты сгорания горючего при выпаривании растворов методом погружного горения достигает 90 %.

Парогазовая смесь из аппарата удаляется в конденсатор, где конденсируются пары растворителя, а газ направляется в атмосферу или поступает в аппарат для поглощения газов жидкостями (абсорбер) с целью очистки.

Достоинствами аппаратов с погружным горением являются высокая коррозионная стойкость, простота устройства, отсутствие греющих поверхностей нагрева и высокий коэффициент теплообмена.

Недостатком является необходимость более строгого контроля за работой аппарата (процессом горения) для исключения возможности взрыва газовой смеси в аппарате.

Дата добавления: 2016-01-18; просмотров: 9683;