ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ СМЕШИВАЮЩЕГО ТИПА

В настоящее время широкое применение в промышленности нашли смешивающие теплообменные аппараты, в которых тепло- и массообмен между теплоносителями происходит без разделительной стенки между ними. По принципу работы это в большинстве своем аппараты непрерывного действия. Названия этих аппаратов определяются их назначением.

Кондиционеры применяются для термовлажностной обработки воздуха в установках кондиционирования.

Скрубберы применяются для очистки воздуха или газов от пыли, золы, смолы и прочих примесей посредством промывки их водой.

Охлаждение больших количеств циркуляционной воды от конденсаторов паровых турбин электрических станций достигается за счет тепло- и массообмена ее с воздухом в градирнях.

Конденсаторы или смешивающие подогреватели используются для нагрева жидкости за счет теплоты воздуха, газа или пара.

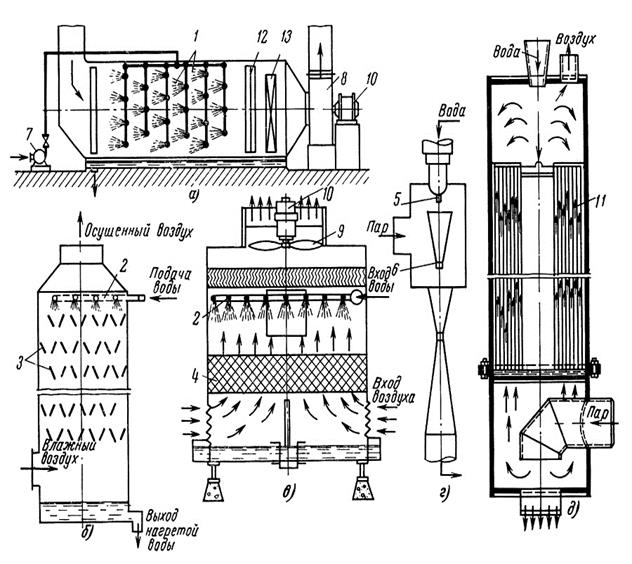

Применяются следующие типы теплообменников смешения, различающиеся по конструктивным признакам (рис. 2.18).

1. Полые или безнасадочные колонны или камеры (рис. 2.18, а), в которых распыливание жидкости в газовую среду осуществляется форсунками. Соприкосновение между жидкостью и газом при этом происходит на поверхности образующихся капель жидкости.

Рис. 2.18. Типы смешивающих теплообменных аппаратов:

а – безнасадочный форсуночный; б – каскадный; в – насадочный; г –струйный; д –пленочный с насадкой из цилиндров;

1 – форсунки; 2 – трубы, распределяющие воду; 3 – каскады; 4–насадка; 5, 6 – сопла первой и второй ступеней струйного смесителя; 7 – насос; 8, 9 – центробежный и осевой вентиляторы; 10 – электродвигатель; 11 –концентрические цилиндры; 12 – иллюминаторы-сепараторы влаги; 13 – подогреватель воздуха

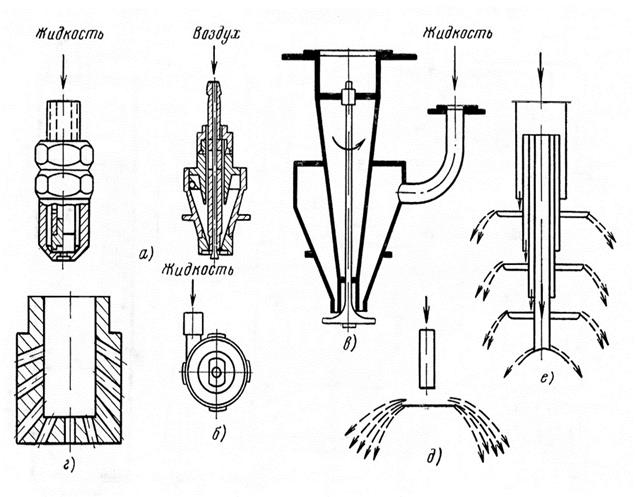

На рис. 2.19 показаны различные виды форсунок для теплообменных аппаратов смешивающего типа.

2. Каскадны аппараты, имеющие внутри горизонтальные либо наклонные полки или перегородки, по которым жидкость стекает сверху вниз под действием гравитационных сил (рис. 2.18, б).

3. Насадочные колонны, в которых соприкосновение газа с жидкостью происходит на смоченной поверхности насадки (деревянные доски, рейки, куски кокса и прочие устройства, обеспечивающие пленочное стекание жидкости (рис. 2.18, в)).

Рис. 2.19. Форсунки и разбрызгивающие устройства для теплообменных аппаратов смешивающего типа:

а – механическая форсунка; б – пневматическая форсунка; в – центробежная форсунка; г – брызгалка; д – однотарельчатый разбрызгиватель; е – многотарельчатый разбрызгиватель

Насадочные колонны более компактны по сравнению с безнасадоч-ными. Их недостатком является большое гидравлическое сопротивление для потока газа и как следствие этого большой расход электроэнергии на привод вентилятора.

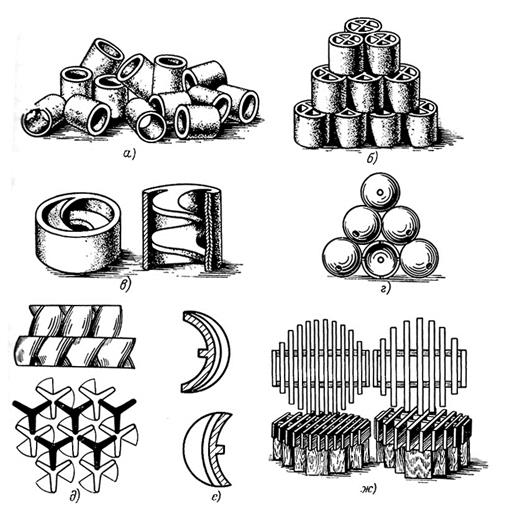

На рис. 2.20 показаны некоторые типы насадок для теплообменных аппаратов смешивающего типа.

Рис. 2.20. Насадки для теплообменных аппаратов смешивающего типа:

а – беспорядочно уложенные кольца; б, в – кольца с перегородками; г – шары; д – пропеллерная насадка; е – седлообразная насадка; ж – хордовая насадка

4. Струйные смесительные аппараты, в которых вода нагревается эжектирующим или эжектируемым паром (рис. 2.18, г).

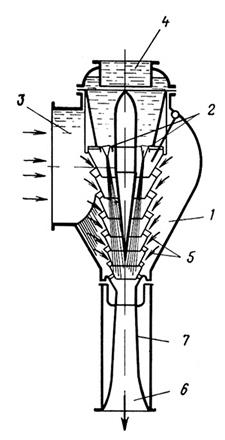

На рис. 2.21 показана принципиальная схема струйного конденсатора. Вода подводится к одному или нескольким вертикальным соплам, расположенным в верхней части корпуса.

Из сопл вода поступает с большой скоростью в систему концентрических распределительных конусов. Пар подводится сбоку и вследствие эжектирующего действия воды подсасывается через кольцевые щели между конусами в центральное пространство конденсатора, где и конденсируется. Охлаждающая вода, конденсат и воздух поступают далее в диффузор, в котором смесь сжимается под действием кинетической энергии струй воды.

Рис. 2.21. Принципиальная схема струйного конденсатора:

1 – контактная камера; 2 –сопла; 3 –вход пара; 4 –вход жидкости; 5 – распределительные конусы; 6 – выход жидкости; 7 – диффузор

5. Пленочные подогреватели смешивающего типа (рис. 2.18, д). В них происходит нагревание воды водяным паром до температуры, близкой к температуре насыщения пара. Такая конструкция проще, чем у поверхностных подогревателей, компактнее, имеет меньшую массу, при этом коэффициент теплообмена для нее не зависит от загрязнения поверхности маслом, накипью и т. д. Аппараты такого типа обычно работают под некоторым избыточным давлением (0,001–0,005 МПа).

Существенным недостатком пленочных подогревателей является коррозия трубопроводов и поверхности аппарата вследствие наличия в конденсирующемся паре и в воде значительного количества кислорода.

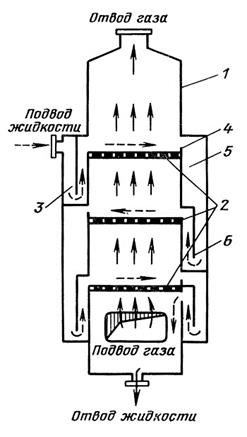

6. Пенные аппараты, применяемые для улавливания из газов плохо смачиваемой (гидрофобной) пыли. Принципиальная схема пенного трехполочного аппарата приведена на рис. 2.22. Скорость потока газа, набегающего на решетку, обычно составляет 2–2,5 м/с. При меньшей скорости уменьшается пенообразование и жидкость сливается через отверстие в решетке, а при большей скорости увеличивается унос воды в виде капель. Нормальными условиями работы считаются такие, при которых половина жидкости сливается через сливной порог, а половина – через отверстия в решетке. Степень очистки газов в пенных аппаратах достигает 90–95 %.

Рис. 2.22. Принципиальная схема многополочного пенного аппарата:

1 – корпус; 2 – решетки; 3 – приемная коробка; 4 – порог; 5 – сливная коробка;

6 – гидравлический затвор

Тепло- и массообмен в аппаратах смешивающего или контактного типа изучен еще недостаточно. Вместе с тем во всех случаях процессы, происходящие в этих аппаратах, подчиняются следующему правилу. Если парциальное давление паров жидкости в газе меньше, чем давление паров над внешней поверхностью капелек жидкости, то происходит увлажнение газа, если же давление пара находится в обратном соотношении, то газ осушается.

При контактном тепло- и массообмене теплоносителей коэффициент теплопередачи k и коэффициент теплоотдачи a имеют одинаковые значения (a = k),поскольку в этом случае отсутствует разделительная стенка. Расчетные формулы выражаются как через k, так и через a.

Поскольку определение поверхности теплообмена аппаратов такого типа затруднительно, в некоторых случаях их расчет проводят по объемному коэффициенту теплопередачи. Уравнение теплопередачи при этом имеет вид:

Q = kuVDt, (2.78)

где Q – количество теплоты, передаваемое в аппарате, Вт; ku– объемный коэффициент теплопередачи, отнесенный к 1 м3 активного объема аппарата, Вт/(м3×К); V – полезный или активный объем смесительной камеры, м3; Dt – средняя разность температур теплоносителей, К.

По уравнению (2.78) можно рассчитывать только процессы, для которых определяется опытным путем объемный коэффициент теплопередачи.

Каждому типу смешивающих теплообменников свойственны некоторые особенности, которые следует учитывать при выборе аппарата. Аппараты с насадкой просты по конструкции, дешевы, и для их изготовления пригодны недефицитные строительные материалы – бетон, керамика, стекло, фарфор. Для оросителей насадочных аппаратов требуется незначительное избыточное давление орошающей жидкости. Однако габариты и масса насадочных аппаратов значительны. Они требуют устройства массивных фундаментов и отличаются значительным гидравлическим сопротивлением по газовому тракту по сравнению с каскадными и безнасадочными аппаратами, особенно при беспорядочно засыпанной насадке. Насадочные аппараты мало подходят для обработки сильно загрязненных жидкостей из-за возможного засорения и залипания насадки. Они также не пригодны для работы с малым расходом жидкости, потому что при этом не удается достичь необходимой для хорошего смачивания насадки плотности орошения.

Безнасадочные аппараты отличаются малым сопротивлением по газовому потоку и наиболее экономичны по расходу охлаждающей жидкости, однако для ее диспергирования с помощью как форсунок, так и дисковых распылителей требуется значительный расход энергии. Безнасадочные аппараты отличаются большими габаритами.

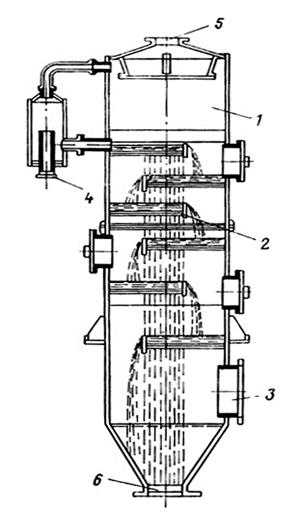

Полочные (барометрические) конденсаторы (рис. 2.23) просты по конструкции и не требуют специального насоса для откачки охлаждающей жидкости. Однако их монтаж на значительной высоте часто требует специальных строительных сооружений, а подача воды на такую высоту связана с большим расходом энергии.

Рис. 2.23. Полочный каскадный конденсатор (или газоохладитель):

1 – контактная камера; 2 – сегментные полки; 3 – вход пара (или газа); 4 – вход охлаждающей жидкости; 5 – отсос неконденсирующихся газов; 6 – выход жидкости

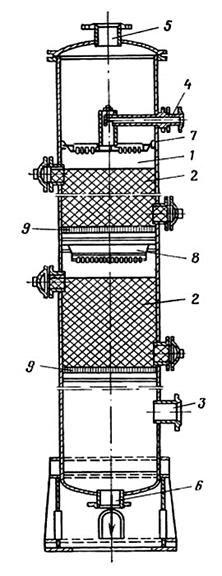

Барботажные тарельчатые колонны (рис. 2.24) характеризуются повышенной интенсивностью тепло- и массообмена на единицу объема аппарата, допускают работу с загрязненными и умеренно вязкими жидкостями, нечувствительны к колебаниям расхода теплоносителей. Однако такие аппараты сложны по конструкции, металлоемки, ограниченно пригодны для работы с агрессивными средами и отличаются высоким гидравлическим сопротивлением.

Достоинствами струйных (эжекторных) аппаратов являются их компактность, простота изготовления и эксплуатации, безотказность в работе. Для их работы не обязательны откачивающий воду и воздушный насосы, так как на выходе из диффузора давление смеси несколько выше атмосферного.

Рис. 2.24. Барботажная тарельчатая колонна:

1 – контактная камера; 2 – насадка; 3 – вход газа (пара); 4 –вход жидкости; 5 – отсос неконденсирующихся газов; 6 – выход жидкости; 7 – распределительное устройство; 8 – распределительная тарелка; 9 –опорная решетка

Вместе с тем струйные смесительные теплообменные аппараты обладают существенными недостатками, которые практически сводят на нет отмеченные преимущества, и препятствуют их сколько-нибудь значительному распространению в промышленности. К недостаткам относятся очень низкий энергетический к. п. д. (около 10 %), высокий уровень шума, значительный недогрев охлаждающей воды (в конденсаторах) до температуры насыщенного пара: даже в многосопловых конструкциях недогрев воды составляет 8–11 °С, а в односопловых – 15–20 °С.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие существуют способы компенсации различного температурного удлинения труб и кожуха в кожухотрубчатых теплообменниках?

2. Какова конструкция спиральныхтеплообменников?

3. Какие недостатки присущи пластинчатым теплообменникам?

4. Как работают испарители и паропреобразователи?

5. В каких случаях применяют ребристые теплообменники?

6. Что такое коэффициент оребрения?

7. От каких величин зависит коэффициент теплопередачи k для плоской стенки?

8. С какой целью проводится поверочный расчет теплообменных аппаратов?

9. Для чего применяются скрубберы?

10. Какими достоинствами обладают струйные (эжекторные) аппараты?

3. ТЕПЛООБМЕННЫЕ УСТАНОВКИ

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ

Дата добавления: 2016-01-18; просмотров: 10418;