Соединения костей нижней конечности

| Соединения костей пояса нижней конечности | Соединения костей свободного отдела нижней конечности |

| 1. Собственные соединения тазовой кости: – синхондроз или синостоз между частями тазовой кости; – запирательная мембрана. 2. Соединения тазовых костей между собой: – лобковый симфиз; – верхняя лобковая связка; – дугообразная связка. 3. Соединения тазовой кости с V поясничным позвонком: – подвздошно-поясничная связка. 4. Соединения тазовой кости с крестцом: – крестцово-подвздошный сустав; – межкостные крестцово-подвздошные связки; – вентральные и дорсальные крестцово-подвздошные связки; – крестцово-бугорная связка; – крестцово-остистая связка. 5. Соединения тазовой кости со свободным отделом: – тазобедренный сустав; – подвздошно-бедренная связка; – лобково-бедренная связка; – седалищно-бедренная связка; – круговая зона. | 1. Соединения бедренной кости с костями голени и надколенником: – коленный сустав (по схеме изучения сустава); – большеберцовая коллатеральная связка; – малоберцовая коллатеральная связка; – косая подколенная связка; – связка надколенника; – медиальная и латеральная поддерживающие связки надколенника. 2. Соединения костей голени: – межберцовый сустав; – передняя и задняя связки головки малоберцовой кости; – межкостная перепонка голени; – межберцовый синдесмоз. 3. Соединения костей голени и костей предплюсны: – голеностопный сустав; – медиальная связка; – передняя и задняя таранно-малоберцовые связки; – пяточно-малоберцовая связка. 4. Соединения костей стопы: – соединения костей предплюсны; – соединения костей предплюсны и костей плюсны; – соединения костей плюсны и проксимальных фаланг; – межфаланговые соединения. |

V. милогия, myologia

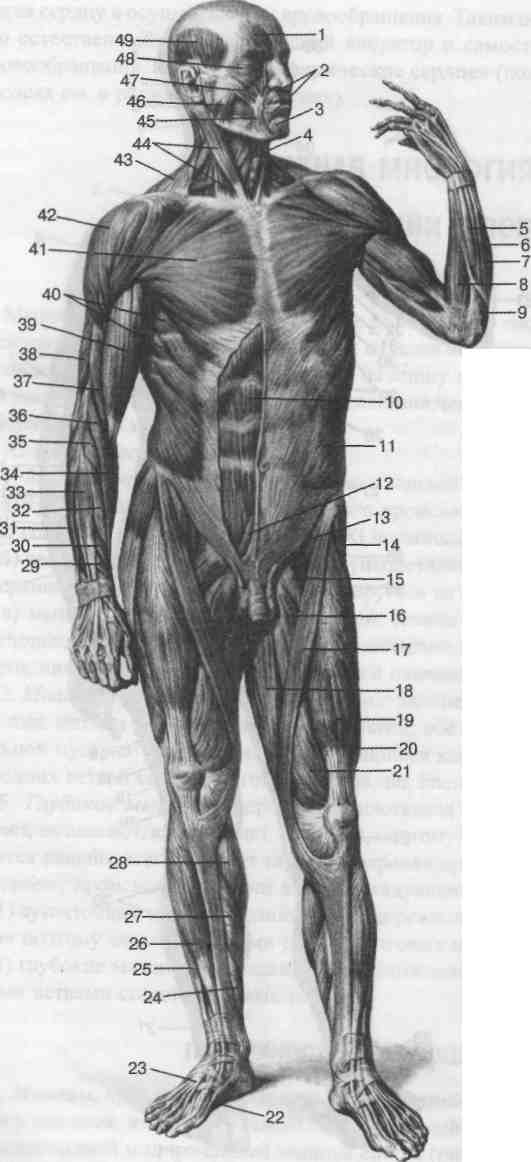

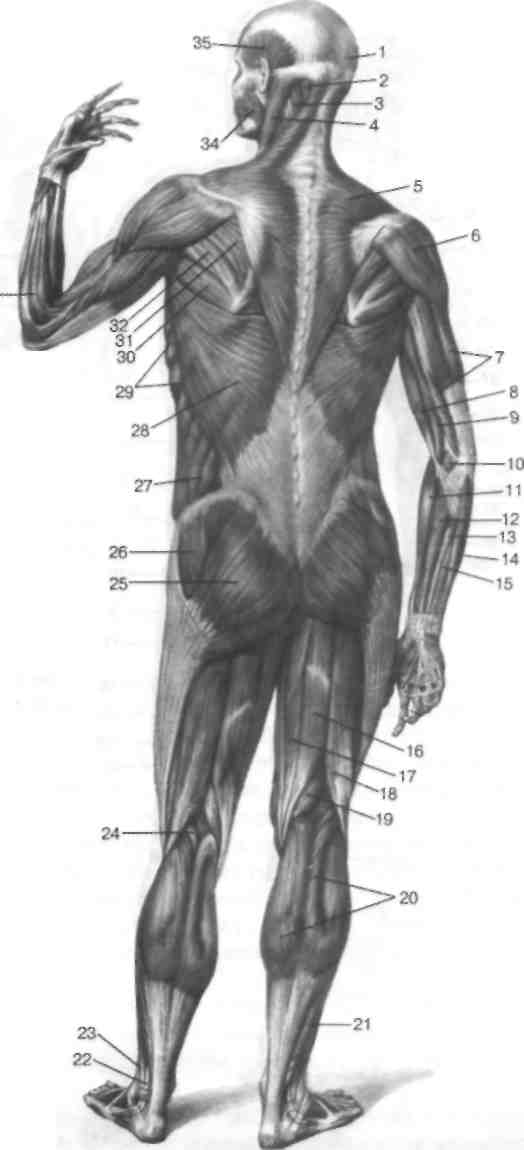

Миология, myologia, – учение о мышцах. Мышцы, musculi, представляют активную часть опорно-двигательного аппарата и выполняют функцию движения (рис. 5.1А, Б). Главным свойством мышц является их способность к сокращению и расслаблению.

Рис. 5.1А Мышцы, общий вид (спереди).

| 1 — venter frontalis (m. occipi-tofrontalis); 2 — m. orbicularis oris; 3 — m. mentalis; 4 — m. sternohyoideus; 5 — m. extensor carpi ulnaris; 6 — m. extensor digiti minimi; 7 — m. extensor digitoram; 8 — m. flexor carp; ulnaris; 9 — m. anconeus; 10 — m. rectus abdominis; 11 — m. obliquus externus abdominis: 12— m. pyramidalis; 13 — m. iliopsoas; 14 — m. tensor fasciae latae; 15 — m. pectineus; 16 — m. adductor longus: 17 — m. sartorius; 18 — m. gracilis; 19—m. rectus femoris; 20—m. vastus lateralis; 21 — m. vastus medialis; 22 — m. adductor hallucis; 23 — m. extensor digitorum longus; 24 — m. flexor digitorum longus: 25 — m. extensor digitorum longus; 26 — m. tibialis anterior; 27 — m. soleus; 28 — m. gastrocnemius; 29 — m. extensor pollicis brevis; 30 — m. abductor pollicis longus: 31 — m. extensor carpi ulnaris; 32 — m. extensor carpi radialis brevis; 33 —m. extensor digitorum; 34 — m. flexor carpi radialis: 35 — m. extensor carpi radialis longus; 36 — m. brachioradialis; 37 — m. brachialis; 38 — m. triceps brachii; 39 — m. biceps brachii; 40 — m. serratus anterior; 41 — m. pectoralis major; 42 — m. deltoideus; 43 — m. trapezius; 44 — m. sternocleidomastoideus; 45 — m. depressor anguli oris; 46 — m. masseter; 47 — m. zygomaticus major; 48 — m. orbicularis oculi; 49 — m. temporalis |

Рис. 5.1Б Мышцы, общий вид (сзади).

1 — venter occipitalis (m. occipitofrontalis);

2 — m. semispinalis capitis;

2 — m. semispinalis capitis;

3 — m. splenitis capitis;

4 — m. sternocleidomastodeus;

5 — m. trapezius;

6 — m. deltoideus;

7 — m. triceps brachii;

8 — m. biceps brachii;

9 — m. brachialis;

10 — m. pronator teres;

11 — m. brachioradialis;

12 — m. flexor carpi radialis;

13. — m. palmaris longus;

14 — flexor carpi ulnaris;

15 — m. flexor digitorum superficialis;

16 — m. semitendinosus;

17 — m. semimembranosus;

18 — m. biceps femoris;

19 — m. semimembranosus;

20 — m. gastrocnemius;

21 — m. soleus;

22 — m. peroneus longus;

23 — m. peroneus brevis;

24 — m. plantaris;

25 — m. gluteus maximus;

26 — m. gluteus medius;

27 — m. obliquus externus abdominis;

28 — m. latissimus dorsi;

29 — m. serratus anterior;

30 — m. teres major;

31 — m. infraspinatus;

32 — m. teres minor;

33 — m. brachioradialis;

34 — m. masseter;

35 — m. temporalis.

ОБЩАЯ МИОЛОГИЯ

В организме человека различают два вида мышечных тканей:

1. Поперечно-полосатую (исчерченную) – включает скелетную и сердечную мускулатуру.

2. Гладкую (неисчерченную) – входит в состав большинства внутренних органов и стенок сосудов.

Из поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани построены скелетные мышцы. Они прикрепляются к костям, действуют на суставы, приводя их в движение, или на кожу, изменяя ее натяжение. Кроме этого, скелетные мышцы, участвуют в образовании стенок полостей тела: ротовой, грудной, брюшной, таза, входят в состав стенок некоторых внутренних органов (глотки, верхней части пищевода, гортани), от скелетных мышц зависят мимика, движение глаз, акт речи, глотание, дефекация, мочеиспускание. С помощью скелетных мышц тело человека удерживается в равновесии, перемещается в пространстве. Поперечно-полосатые скелетные мышцы являются произвольными, т.е. их сокращения осуществляются сознательно и зависят от нашего желания.

Сердечная мышечная ткань составляет среднюю оболочку сердца – миокард. Состоит из 1 или 2-х ядерных кардиомиоцитов, имеющих поперечную исчерченность цитоплазмы. Кардиомиоциты разветвлены и образуют между собой соединения — вставочные диски. Особым свойством сердечной мышечной ткани является автоматия — способность ритмично сокращаться и расслабляться под действием возбуждения, возникающего в самих клетках. Сердечная мышечная ткань образует миокард – мышечную оболочку сердца.

Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок сосудов и большинства внутренних органов, образуя в них мышечную оболочку. Гладкая мышечная ткань состоит из одноядерных клеток — миоцитов веретеновидной формы длиной 20 – 500 мкм. В их цитоплазме поперечная исчерченность отсутствует. Эта ткань обладает особыми свойствами: она медленно сокращается и расслабляется, обладает автоматией, является непроизвольной.

В теле человека насчитывается примерно 400 отдельных скелетных мышц, это составляет 35-40% массы тела взрослого человека. Из этого большого числа мышц каждая характеризуется определенной величиной, специальной формой, строением, развитием и функцией, топографией и источников кровоснабжения и иннервации. Этим скелетным мышцам и будет посвящен данный раздел – миология.

РАЗВИТИЕ МЫШЦ

Скелетные мышцы развиваются из мезодермы (средний зародышевый листок), в котором различают вентральный и дорсальным отделы. Вентральный отдел – спланхнотом, является источником развития внутренних органов. Дорсальный отдел мезодермы, разделяется на первичные сегменты, или сомиты. В дальнейшем по мере развития эмбриона происходит разделение сомитов на три части:

1) миотом, дающим начало скелетным мышцам;

2) дерматом, образующим соединительнотканную основу кожи;

3) склеротом, клетки которого дифференцируются в позвонки.

Миотомы являются основным источником формирования поперечно-полосатой мускулатуры системы органов опоры и движения. Миотомы разрастаются в дорсальном и вентральном направлениях. Дорсальные части миотомов образуют зачатки мышц разгибателей позвоночника, или глубоких мышц спины. Из вентральных частей миотомов формируются все остальные мышцы туловища и конечностей. В частности, из них развиваются подбородочно-подъязычная мышца, мышцы лежащие ниже подъязычной кости, глубокие мышцы шеи, диафрагма, собственные мышцы груди, мышцы живота, мышцы конечностей и мышцы промежности.

В миотомы очень рано врастают ветви спинномозговых нервов: в дорсальные миотомы – задние ветви, в вентральные миотомы – передние ветви. Указанные взаимоотношения сохраняются во все последующие периоды онтогенеза, поэтому по иннервации мышц можно определить их происхождение:

1) мышцы, развившиеся из миотов жаберных (висцеральных) дуг, иннервируются ветвями черепных нервов и считаются мышцами краниального происхождения.

2) мышцы, развившиеся из миотов туловищного отдела зародыша являются по происхождению спинальными; одни из них получают иннервацию из передних ветвей спинномозговых нервов – мышцы вентрального происхождения, другие получают иннервацию из задних ветвей спинномозговых нервов – мышцы дорсального происхождения.

При этом мышцы, оставшиеся на месте своей первичной закладки называются аутохтонными (собственными) мышцами (от греч. autos – сам, тот самый, autochtonos – туземный, местный). Глубокие мышцы спины, груди и мышцы живота закладываются и остаются на всем протяжение в пределах туловища. Мышцы, переместившиеся с туловища на конечности называются трункофугальными(truncus – ствол, fugo – обращаюсь в бегство): например, передняя зубчатая мышца. Мышцы, перемещающиеся с конечностей на туловище, – трункопетальными(peto – стремлюсь). К последним относятся, например, большая грудная мышца.

СТРОЕНИЕ МЫШЦ

Скелетная мышца как орган включает в себя собственно мышечную и сухожильную части, систему соединительнотканных оболочек, собственные сосуды и нервы. Структурно-функциональной единицей собственно мышечной части является поперечно-полосатое мышечное волокно. Снаружи оно покрыто оболочкой (сарколеммой) и содержит внутри специальные сократительные элементы – миофибриллы.

Функциональной единицей мышцы является мион - совокупность поперечно-полосатых мышечных волокон, иннервируемых одним двигательным нервным волокном.

Мышечные волокна, идущие параллельно друг другу, связываются рыхлой соединительной тканью – эндомизием, endomisium, в пучки первого порядка. Первичные пучки, соединяясь друг с другом, формируют пучки второго порядка. Последние соединяются в более крупные пучки (пучки третье порядка) из которых и состоит мышца. В целом мышечные пучки всех порядков объединяются соединительной оболочкой – перимизием, perimisium, составляя мышечное брюшко, venter, которое переходит в сухожилие, tendo. Слой соединительной ткани, покрывающий мышцу снаружи, называют эпимизием, epimisium. При помощи мышечных пучков или проксимального сухожилия, которое называют головкой мышцы, caput, мышца берет начало на кости. Дистальным концом мышцы или ее дистальным сухожилием, которое обозначают также термином «хвост», мышца прикрепляется к другой кости.

Сухожилия у различных мышц различаются по форме, толщине, длине. При сокращении мышц один ее конец остается неподвижным. Это место рассматриваются как фиксированную точку, puctum fixum. Как правило, это точка совпадает с началом мышц. Подвижная точка, punctum mobile, находится на другой кости, к которой мышца прикреплена и которая при сокращении мышцы приходит в движение.

Дата добавления: 2016-01-09; просмотров: 1068;