ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ СКВАЖИН И ЕГО РАСЧЕТ

Тампонирование скважин цементом или содержащими цемент материалами называется цементированием.

Цементирование применяется в наиболее ответственных случаях,когда нужно получить прочный и плотный тампон на весьма продолжительное время.

Для цементирования скважин применяется высококачественный портландцемент марок 500 и 600, называемый тампонажным.

При смешивании с водой тампонажныйцемент образует легко подвижный раствор, который с течениемвремени загустевает и постепенно превращается в прочныйцементный камень.

Сроки и прочность схватыванияцементного раствора зависят от качества цементного порошка,тонкости его помола, количества и качества содержащейся в растворе воды.

Количество воды длязатворения раствора определяется водоцементным фактором,выражающим массовое соотношение воды и сухого цемента вединице объема раствора

m = B/Ц, (15.1)

Обычно принимают m=0,4-05, при m = 0,4 цементный раствор называют 40 %, при m = 0,5 – 50 %-ным.При меньших значениях mмал период жидкого состояния раствора, а прибольших — резко снижается прочность цементного камня.

Применяемый при разведочном бурении цемент имеет начало схватывания, т. е. начинает терять подвижность, не ранее 3 ч и не позднее 3 ч 30 мин после затворения раствора. За период от начала затворения и до начала схватывания цементного раствора необходимо произвести его закачивание к намеченномуместу установки тампона.

Конец схватывания цементного раствора, когда он полностью теряет подвижность, наступает не позднее 3 ч после начала схватывания. От начала и до конца схватывания цементный раствор должен находиться в покое, так как перемешивание его отрицательно сказывается на прочности цементного камня.

Повышение температуры среды, в которой находится цементный раствор, является активным ускорителем его схватывания. Поэтому в глубоких скважинах с высокой температурой у забоя применяют специальные цементы, на которые температура оказывает меньшее влияние.

Кроме того, для замедления схватывания используютдлительную промывку скважины сильно охлажденной промывочной жидкостью, а также добавление в цементный раствор замедлителей схватывания, в качестве которых применяют сернокислое железо, ССБ или КМЦ в количестве до 1% от массы сухого цемента. Весьма целесообразно введение в цементный раствор тонко измельченного кварцевого песка (до 30-40% от массы сухого цемента) с добавкой КМЦ. При этом наряду с замедлением схватывания раствора экономится дорогостоящий портландцемент и повышается устойчивость цементного камня к воздействию на него агрессивных сульфатных вод.

Наиболее простым и широко применяемымпри разведочном

бурении способом цементирования являетсяпогружение башмака обсадной колонны в цементный раствор, залитый на забой скважины. Забойное цементирование производится для изоляции нижнейпри забойной части колонны обсадных труб, поэтому высота подъемараствора в затрубном пространстве достаточна в пределах2-3 м. Необходимое для цементирования количество растворазакачивается в скважину через заливочные трубы. Обсадная колонна при этом подвешена над забоем на расстоянии 3-5 м. По окончании закачивания цементного раствора заливочные трубы приподнимают над его поверхностью и, промыв водой, извлекают из скважины.

Обсадную колонну опускают на забой и оставляют в покое примерно на сутки, после чего разбуривают цементную пробку в трубах и продолжают углубление скважины.

Если необходима большая высота подъема цемента в затрубном пространстве (на любое расстояние от забоя, вплоть до устья скважины), применяется цементирование под давлением с разделяющими пробками.

По истечении времени, необходимогодля твердения цементного раствора, проверяют герметичность колонны, а затем герметичность затрубного пространства.

Герметичность колонныпроверяют при наличии в нижней части цементной пробки. Для испытания же герметичности затрубного пространства необходимо разбурить специальным пикообразным долотом цементную пробку в трубах и на 1-2 м углубить скважину ниже башмакаобсадной колонны.

Проверка герметичности колонны и затрубного пространства может быть проведена двумя способами: опрессовкой или понижением

уровня жидкости в скважине.

Первый способ применяют в том случае, когда тампонажная колонна наполнена жидкостью. Через цементировочную головку в колонну труб нагнетают воду и поднимают давление до 40-60 кгс/см2. Если в течение 30 мин давление упадет не более чем на 5 кгс/см2, герметичность считается удовлетворительной.

Второй способ испытания на герметичность обычно применяется при бурении скважин на воду. Промывочную жидкость вычерпывают из труб, понижая уровень не менее чем на 2/3, и, закрыв скважину, оставляют ее в покое на сутки. Если в течение 24 ч уровень жидкости поднимется не более чем на 1 м, герметичность признается удовлетворительной.

Обнаруженные в результате испытаний скважины неплотности в колонне или дефекты тампонирования устраняют повторным цементированием.

Расчет цементирования скважины производится с целью определения потребного для производства работ количества материалов (цементного порошка, воды, продавочной жидкости), выбора типа насоса или цементировочного агрегата.

Объем цементного раствора, необходимый для создания в затрубном пространстве цементного кольца высотой hицементного столба внутри колонны высотой hQ(рисунок 15.1), определяется по формуле:

Vц.р = 0,785k [(D2c – D2н)h + D2вh0], м3 (15.2)

где Dc — диаметр скважины, м;

Dн - наружный диаметробсадных труб, м; Dв - внутренний диаметр

обсадных труб, м; k - 1,2-1,3 - коэффициент, учитывающий потери цементного раствора и дополнительный его расход на заполнение расширение скважины.

Потребное количество сухого цемента для приготовления цементного раствора

, тс (15.3)

, тс (15.3)

где γц – удельный вес сухого цемента (γц= 3,05-3,2 тс/м3);

γв – удельный вес воды, тс/м3; m – водоцементный фактор;k = 1,1-1,15 – коэффициент, учитывающий потери сухого цемента при приготовлении цементного раствора.

Рисунок 15.1 – Схема к расчету цементирования скважины

Количество воды, необходимой для приготовления цементного раствора

Vв= Qцm, м3 (15.4)

Для продавливания цементного раствора необходимо закачать продавочную жидкость в объеме

Vп.ж= 0,785kжD2в(L-h0), м3 (15.5)

где L – глубина скважины, м;

kж – коэффициент, учитывающий сжатие жидкости (принимается для воды kж=1, для глинистого раствора kж=1,05).

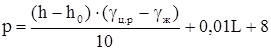

Давление, необходимое для продавливания цементного раствора

, кгс/см2 (15.6)

, кгс/см2 (15.6)

где γц.р – удельный вес цементного раствора (γц.р =1,85-1,95 тс/м3); γж – удельный вес продавочной жидкости.

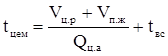

Время, необходимое на цементирование скважины

, мин (15.7)

, мин (15.7)

где tвс – время, расходуемое в процессе цементирования на вспомогательные операции (tвс =10-15 мин);

Qц.а – производительность цементировочного агрегата, м3/мин.

Продолжительность цементирования не должна превышать 75 % времени начала схватывания цементного раствора.

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ

Общие сведения

Аварией при бурении называется непредвиденное прекращение углубления скважины, вызванное нарушением нормального состояния скважины или находящегося в ней бурового

инструмента.

Наиболее характерными для вращательного бурения являются аварии:

с бурильными трубами

1) обрыв и развертывание их при бурении;

2) падение части колонны вскважину при спуско-подъемных

операциях;

с колонковым снарядом

1) развинчивание и оставление в скважине;

2) прихват и затяжки при извлечении из скважины;

с породоразрушающими инструментами

1) оставление в скважине;

2) разрушение алмазосодержащей матрицы;

3) прижог коронки;

с обсадными трубами

1) развинчивание в процессе бурения нижней части колонны;

2) падение части колонны в скважину при ее спуске;

3) обрыв колонны при извлечении из скважины (редко при

спуске);

4) притертость труб в результате трения о них бурильной

колонны;

связанные с падением в скважину

1) мелких инструментов или посторонних предметов.

Аварии, возникающие при бурении в скважинах, могут быть обусловлены:

1) геологическими причинами (обвалы стенок скважины в неустойчивых породах, закарстованность и трещиноватость пород, тектонические нарушення, встреча плывуновс большим напором и т. п.);

2) низкой квалификацией бурильщиков и рабочих, отсутствием в бригаде должной трудовой дисциплины, небрежным отношением к уходу за оборудованием и выполнению правил, предупреждающих аварии;

3) использованием неисправного или чрезмерно изношенного оборудования, бурильных и обсадных труб, инструментов и принадлежностей;

4) нарушением элементарных правил технологии бурения, работой на параметрах режима, не соответствующих характеру буримых пород и создающих недопустимые нагрузки на буровой инструмент и оборудование.

Во избежание аварий с бурильными трубами нужно:

1) осуществлять систематический во время каждого подъема осмотр бурильной колонны и своевременно выбраковывать ее части, имеющие дефекты или чрезмерный износ;

2) вести учет продолжительности работы труб, не включать в колонну трубы различного качества;

3) применять бурильные трубы, диаметр которых по возможности ближе к диаметру скважины, использовать резиновые кольца-протекторы, что позволяет уменьшить изгибающие колонну напряжения;

4) правильно отрабатывать бурильные трубы в процессе бурения, чтобы износ был равномерным по всей длине колонны;

5) следить за состоянием резьбовых соединений, свинчивание труб производить до отказа, смазывать резьбу графитовой смазкой;

6) для улучшения условий работы нижней части буровой колонны применять УБТ;

7) все принадлежности для спуско-подъемных операций содержать в постоянной исправности.

Для предупреждения прихватов бурового снаряда в скважине шламом, кусками породы или отделившейся от стенок глинистой корки:

1) не следует оставлять его на забое без подачи промывочной жидкости в скважину;

2) при внезапном прекращении циркуляции промывочной жидкости приподнимать снаряд над забоем на 1,5-3 м;

3) нужно применять промывочную жидкость, качество которой соответствует характеру буримых пород;

4) необходимо содержать в чистоте забой скважины.

Кроме обязательной промывки скважины в конце каждого рейса перед подъемом снаряда нужно периодически производить специальную очистку скважины снарядом, состоящим из короткой колонковой и длинной шламовой труб. Необходима также систематическая очистка от шлама желобов и отстойников очистной системы промывочной жидкости.

Для предупреждения разрушения алмазосодержащей матрицы коронок необходимо:

1) при бурении твердых пород применять кернорвательные

устройства;

2) очищать забой скважины от кусков породы и металлических

частиц перед спуском снаряда;

3) соблюдать оптимальные величины осевых нагрузок на породоразрушаюший инструмент;

4) тщательно осматривать алмазную коронку перед каждым спуском ее в скважину, отбраковывать коронку при наличии в матрице значительных трещин, глубоких размывов, следов начавшегося разрушения матрицы или корпуса;

5) включать в состав снаряда алмазный калибровочный расширитель, а в случае его отсутствия соблюдать очередность работы коронками в соответствии с их диаметрами;

6) принимать меры по предупреждению вибрации снаряда;

7) при бурении по сильнотрещиноватым и разрушенным породам снижать осевую нагрузку на коронку и число оборотов снаряда.

Для предупреждения прижога коронки, т.е. спекания ее с горной породой на забое, необходимо следить за работой промывочного насоса, контролировать количество закачиваемой в скважину жидкости, а также исключать возможность ее потерь при движении по бурильной колонне. Резьбовые соединения бурильной колонны должны быть герметичными, для чего следует применять уплотнительную смазку. При повышении давления промывочной жидкости нужно снижать осевую нагрузку на коронку. При подклинивании керна необходимо прекратить бурение и поднять снаряд на поверхность.

Чтобы обсадные трубы, установленные в скважине, при бурении не развинчивались, рекомендуется перед их свинчиванием резьбовые соединения смазывать разогретой смолой, которая, застыв, исключает развинчивание труб. Желательно низ колонны тампонировать.

Падение в скважину мелких инструментов и посторонних предметов можно не допускать:

1) закрывая во время бурения устье скважины металлическим диском с отверстием для бурильной трубы, а после извлечения снаряда из скважины – деревянной пробкой;

2) не оставляя около скважины никакого инструмента после ремонта оборудования.

Для предупреждения обрыва канатов следует:

1) осуществлять за ними надлежащий уход;

2) следить за их правильной укладкой на барабанах лебедок;

3) не допускать их перегрузки.

Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 26748;