Создание трелевочного трактора

(1945–1951 гг.)

Послевоенный период развития лесозаготовок характеризуется переходом лесозаготовительной промышленности из отсталой в высокоразвитую индустриальную отрасль. На смену ручной пиле на валке и раскряжевке приходят электро- и бензиномоторные пилы, на вывозке лошадь заменяется трактором или лебедкой.

В 1943 году по заданию правительства группа научных сотрудников ЦНИИМЭ приступила к разработке нового массового инструмента для валки и раскряжевки леса – электромеханической пилы. Перед конструкторами стояла сложная задача – создать легкий, мощный и надежный в работе механизм. К этому времени все отечественные и зарубежные пилы имели большую массу – 24–48 кг.

Созданная электропила получила название ВАКОПП (1946 г.) по первым буквам фамилий ее авторов: Г.А. Вильке, Н.В. Александрова, В.В. Куосмана, А.И. Осипова, П.П. Пациоры и А.К. Плюснина.

Новая двуручная пила имела массу 18 кг с двигателем мощностью 1,3 кВт и обслуживалась двумя рабочими. Промышленное производство ВАКОПП было начато одновременно на нескольких заводах.

В дальнейшем коллективом ЦНИИМЭ была создана новая пила, получившая название К-5 (1949 г.), обслуживаемая одним человеком. Пила К-5 была вдвое производительнее пилы ВАКОПП и в два раза легче ее.

За разработку и внедрение отечественных электропил в 1949 году авторам В.В. Куосману, А.И. Осипову, А.К. Морееву, П.П. Пациоре, К.И. Вороницыну, Н.Ф. Харламову, Н.Н. Кривцову и А.П. Готчиеву была присуждена Сталинская премия II степени.

Электропилы безраздельно господствовали в лесу вплоть до полного перехода отрасли на новую технологию, связанную с вывозкой древесины в хлыстах (1949–1954 гг.), когда на смену им пришли вновь бензиномоторные пилы*. В 1954 году на серийное производство была поставлена мотопила «Дружба» мощностью 3 л.с. (2,2 кВт) и массой 11 кг*. Несколько позже, в 1958 году, на Всемирной выставке в Брюсселе она была удостоена приза Гран-при (большой золотой медали). Область применения электропил ограничилась нижними складами. В табл. 2.1 приведены краткие технические характеристики отечественных бензиномоторных пил. Для трелевки на заболоченных лесосеках в 1947 году ЦПКБ Минлеспрома разработал трехбарабанную лебедку ТЛ-3, которая впоследствии стала прототипом лебедок ТЛ-4, ТЛ-5 и др. К 1955 году на лесозаготовительных предприятиях было более 5000 лебедок ТЛ-3. Начиная с 1956 года, их постепенно заменили на более производительные агрегатные лебедки ТЛ-4 и ТЛ-5.

Транспортировка древесины осуществлялась санными тракторными поездами, паровозами, мотовозами и автомобилями. К 1958 году техническая вооруженность достигала свыше пяти лошадиных сил на рабочего, тогда как в довоенном 1940 году она едва достигала одной лошадиной силы [1]. Вначале, как уже отмечалось выше, на трелевке деревьев или сортиментов применялись тракторы сельскохозяйственные или общего назначения, оснащенные лебедками и стальными канатами (канатно-чокерным оборудованием). Груз – пачка сортиментов или деревьев перемещался волоком, что вследствие большого сопротивления волочению снижало рейсовую нагрузку и быстро разрушало волок (дорогу). В то же время следует отметить, что применение в качестве тракторной тяги санного поезда, движущегося по ледяной дороге, позволяло транспортировать огромный груз в сортиментах от 600 до 1000 м3 [11] или 200–210 м3 комбинированного груза (хлыстов и сортиментов) [21]. С целью устранения недостатков, присущих использованию сельскохозяйственных и общего назначения тракторов на лесозаготовках в период 1945 – 1948 гг. в СССР и за рубежом, были развернуты работы по изысканию принципиально нового варианта компоновки трактора, специально предназначенного для работы в лесу. В основу была положена идея – снизить сопротивление волочению пачки хлыстов или деревьев путем частичного ее расположения на машине. Первый вариант трелевочного трактора на базе сельскохозяйственного трактора АТ3-НАТИ был разработан в 1945 году Центральным конструкторским бюро Министерства лесной промышленности [1]. Для сбора хлыстов или деревьев на тракторе, сзади, монтировалась однобарабанная лебедка. Дорожный просвет был увеличен до 500 мм. Технологическое использование этого трактора предусматривало трелевку волоком или на арочных прицепах.

Второй вариант трелевочного трактора был разработан в 1946 году сектором трелевки Центрального научно-исследовательского института механизации и электрификации лесной промышленности. В качестве базового трактора предусматривалось использовать сельскохозяйственные К-8 и КД-35 с установкой на них арок для трелевки хлыстов в полуподвешенном состоянии. Испытания этих машин в производственных условиях выявили ряд недостатков, в основном, связанных с неприспособленностью ходовой системы к лесным условиям эксплуатации, а также большой неравномерностью загрузки катков и плохой устойчивостью.

В 1946 году в ЛТА им. С. М. Кирова коллективом кафедры тяговых машин под руководством С. Ф. Орлова были начаты работы по созданию специального лесопромышленного трелевочного трактора. Основным назначением машины должна была стать трелевка деревьев или хлыстов за комли или вершины. На рис 2.1 показан прототип опытного образца трелевочного трактора конструкции ЛТА, изготовленный в конце 1946 года [2]. Какие же принципиальные новшества были заложены в конструкцию? Во-первых, удачной оказалась ходовая система с катками большого диаметра и балансирной подвеской, что позволяло значительно увеличивать дорожный просвет и удалять (приподнимать) подшипниковые узлы катков от поверхности грунта.*

Последнее является немаловажным фактором для повышения долговечности подшипниковых узлов вследствие более благоприятных условий работы. Во-вторых, увеличенные по сравнению с сельскохозяйственными и общего назначения тракторами передний и задний углы наклона ветвей гусеницы, позволяют обеспечить хорошее преодоление различных препятствий на лесосеке. Балансирная подвеска обеспечивает контакт гусеницы при преодолении различных препятствий.

В третьих, освобождение места для установки погрузочного устройства (лебедки) и расположения части пачки деревьев или хлыстов на машине вынудило конструкторов разместить кабину в передней части, над двигателем, что максимально сократило «мертвую зону» (непросматриваемую часть дороги или волока) перед машиной и облегчило управление трактором в сложных условиях лесосеки. Однако такое размещение кабины неудачно из-за повышенной вибронезащищенности тракториста и, как увидим впоследствии, при создании гусеничных трелевочных тракторов, конкурирующих по скорости передвижения с колесными, вызвало необхо-

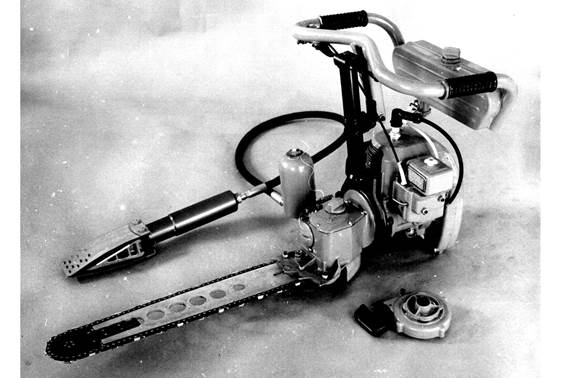

Рис. 2.1. Бензиномоторная пила МП-5 «Урал-2 Электрон» с гидроклином

Рис. 2.2. Прототип трелевочного трактора конструкции ЛТА

димость смещения кабины к середине задней части рамы (машины фирмы FMC).

Несмотря на данный недостаток, такая компоновка трелевочного трактора практически не претерпела изменений до наших дней. Это говорит об удачном конструктивном решении компоновки первого трелевочного трактора.

Прототип трелевочного трактора прошел комплексные тяговые и эксплуатационные испытания и по их результатам был рекомендован конструкторскому бюро ленинградского Кировского завода приступить к разработке эскизного проекта уже серийного трелевочного трактора. В дальнейшем разработка документации, изготовление и испытание трелевочного трактора осуществлялись в творческом содружестве с одной стороны – Кировским заводом, а с другой – ЛТА и ЦНИИМЭ.

В начале 1947 года в ЛТА был создан опытный образец трелевочного трактора с газогенераторной установкой и шестицилиндровым карбюраторным двигателем ЗИС-21А мощностью 25,7 кВт (35 л.с.). На рис. 2.3 показан опытный образец трелевочного трактора в процессе испытаний.

Карбюраторный автомобильный двигатель рассматривался как промежуточный вариант до создания более пригодного специального двигателя.

Вот как об этом вспоминает С.Ф.Орлов:

28 марта 1947 года на территории ЛТА экспериментальный трелевочный трактор был продемонстрирован конструкторскому коллективу Кировского завода во главе с главным конструктором завода Героем социалистического труда лауреатом Сталинской премии профессором Котиным Ж.Я. После осмотра, трактор самоходом был направлен на Кировский завод. В апреле месяце состоялось решение Совета Министров СССР «Об изготовлении опытных образцов и организации производства трелевочных тракторов на Кировском заводе в г. Ленинграде».

Следует отметить, что первые работоспособные генераторные установки Д-6 для автомобиля Газ-АА, Д-7 для трактора «Коммунар-50» и Д-8 для тракторов Челябинского завода и автомобиля ЗИС-5 создал в 1927 году научный сотрудник ЦНИИМЭ С.И. Декаленков. До этого газогенераторные установки в России не имели широкого применения.

Началом газогенераторостроения в СССР считается 1921 год, когда В.С.Наумов создал первую советскую автомобильную газогенераторную установку У-1 для угольного топлива. В дальнейшем к созданию газогенераторных установок подключились ВАММ (Военная академия механизации и моторизации Красной армии), ЦНИИМЭ, НАТИ (Научно-исследовательский автотракторный институт), ВИСХОМ (Всесоюзный на-

Рис. 2.3.Опытный образец трелевочного трактора на испытаниях.

Рис. 2.4. Демонстрация экспериментального образца трелевочного трактора ЛТА коллективу Кировского завода. На переднем плане справа- налево С.Ф. Орлов и Ж.Я.Котин

учно-исследовательский институт сельскохозяйственного машиностроения им. В.П. Горячкина), ЛТА и другие организации.

В 1931 году был объявлен Всесоюзный конкурс на тракторную газогенераторную установку. Победителем стал газогенератор конструкции инженера С.И. Декаленкова («Пионер-7»), который был создан для трактора «Коммунар». Все установки С.И. Декаленкова работали на древесных чурках.

Однако до 1935 г. газогенераторные установки выпускались лишь единицами.

Перелом в развитии газогенераторостроения в Советском Союзе наметился лишь после постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 января 1935г. «О недостатках в работе Народного комиссариата лесной промышленности в области лесозаготовок и лесосплава и о мерах к ее улучшению».

В этом постановлении был признан необходимым скорейший перевод тракторов и автомобилей, работающих на лесных работах, с жидкого топлива на древесное, для чего Наркомтяжпрому было поручено оборудовать тракторы ЧТЗ и грузовые автомобили, отпускаемые Наркомлесу, газогенераторными установками, организовав в соответствии с этим с I квартала 1935г. производство газогенераторов и деталей, необходимых для переоборудования двигателей.

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР от 28 февраля 1938г. «О производстве газогенераторных автомобилей, тракторов и других видов транспортных машин» дает неудовлетворительную оценку производству и внедрению газогенераторных машин в народное хозяйство, а также обязывает Наркоммаш изготовить в1938г. – 4500, в 1939 – 25000 и в 1940г. – 55000 газогенераторных тракторов и автомобилей.

В постановлении от 15 ноября 1938г. «Об улучшении работы лесозаготовительной промышленности СССР» Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б ) признали важнейшей задачей в области механизации промышленности перевести в течении 1939 г. полностью на древесное топливо по Наркомлесу СССР 2300 тракторов ЧТЗ-60 и 1000 автомашин ЗИС, по Главлестяжпрому – 200 тракторов и 400 автомашин, по ЦОЛЕС НКПС – 420 тракторов и 400 автомашин.

То же постановление обязало лесозаготовительные предприятия организовать на всех газогенераторных базах топливно-заготовительные пункты для заготовки древесного топлива в летний период и обеспечить к 1 сентября 1939 г. не менее, чем десятимесячные запасы топлива естественной сушки, а также построить сушилки простейшего типа.

Наркоммашу было предложено не позднее 1марта 1939 г. изготовить и испытать совместно с Наркомлесом СССР тракторный газогенератор, работающий на древесном угле.

Насколько актуальным для хозяйства страны было создание газогенераторных установок говорит тот факт, что еще в 1956 году на лесозаготовках эксплуатировалось свыше 20 тысяч тракторов КТ-12, работающих на газогаенераторах.

Опытный образец трелевочного трактора прошел широкомасштабные лабораторные и производственные испытания в ряде лесхозов Ленинградской области. По результатам испытаний опытного образца ЛТА были внесены изменения в компоновку первых опытных тракторов Кировского завода КТ-12.

Широкое привлечение к конструированию трелевочного трактора наиболее результативных заводских конструкторов, в том числе танковых специалистов, позволило провести всю работу по созданию машины быстро и на хорошем техническом уровне.

Вот как вспоминают ветераны Кировского завода об этой работе [3].

…На Кировском заводе в книге регистрации объектов проект был зарегистрирован под индексом КТ-12 с датой – апрель 1947 года*. Приказ министра транспортного машиностроения В.А.Малышева, поручившего главному конструктору Ж.Я.Котину изготовить рабочий проект и опытные образцы трелевочного трактора в III квартале 1947 года, был издан 5 марта 1947 года. 8 августа 1947 года вышло постановление Совета Министров СССР, предусматривающее широкую механизацию лесодобывающей промышленности, в котором содержалось задание Кировскому заводу в Ленинграде не только создать трелевочный трактор, но и организовать его серийное производство. По этому заданию, трактор должен был иметь газогенераторную установку, работающую на древесных чурках. Рекомендовалось применить двигатель и газогенераторную установку от серийного газогенераторного автомобиля ЗИС-21. Это требование вызывалось трудностями обеспечения отдаленных лесосек жидким, дефицитным в то время, топливом. Первые десять машин КТ-12 были собраны к ноябрю 1947 года (опытная партия). Пять тракторов по старой краснопутиловской традиции прошли в праздничной колонне Кировского завода по Дворцовой площади во время демонстрации 7 ноября 1947 года.

Решением Государственной комиссии в апреле 1948 года трелевочный трактор КТ-12 был рекомендован к серийному выпуску. Серийный выпуск начался в январе 1949 года. Таким образом, создан трактор был в необычно короткое время. На рис. 2.5, 2.6 изображен трелевочный трактор КТ-12, а в табл. 2.2 приведена краткая его техническая характеристика.

Как же была встречена новая машина лесозаготовителями страны?

В обзоре – по страницам республиканских и областных газет «Первый опыт трелевки трактором КТ-12» читаем [16]:

... В текущем осенне-зимнем сезоне на лесозаготовительные предприятия Карело-Финской ССР, Архангельской области, Коми АССР и других республик и областей впервые поступили трелевочные тракторы КТ-12, изготовленные Кировским заводом. Работники лесозаготовительных трестов и леспромхозов единодушно дают высокую оценку этой новой машине, сконструированной применительно к специальным требованиям лесной промышленности.

«Преимущества этого трактора перед другими тракторами и лебедками, применяющимися на трелевке леса, заключаются в его высокой проходимости и большом радиусе действия, что позволяет перемещать древесину по заболоченной и резко пересеченной местности на больших расстояниях. Высокая проходимость и наличие газогенераторной установки для работы на местном древесном топливе – это важные свойства трактора КТ-12, отвечающие условиям работы на лесозаготовках в нашей республике», - пишет в газете «Ленинское знамя» (г. Петрозаводск, Карело-Финская ССР) главный инженер треста Южкареллес А. Котельников.

…Первая партия тракторов КТ-12 поступила в леса Европейского Севера, в Коми АССР, в сентябре 1948 года. Часть тракторов была направлена самоходом в Койгородский и Кажимский леспромхозы треста Комилес. «Уже этот переход в 230 километров показал высокие технические качества новых машин. В первые же дни работы в лесоучастках Койгородка трелевочные тракторы показали большое преимущество перед применявшимися ранее тракторами», – заявляет начальник отдела треста Комилес А. Тюрнин в сыктывкарской газете «За новый Север».

Тракторист Волков поделился с участниками совещания первым опытом работы на КТ-12. Вот выдержка из его выступления, напечатанного в архангельской газете «Правда Севера». «…Благодаря хорошей проходимости этих машин мы смогли организовать механизированную подвозку в летних условиях. Несмотря на неблагоприятное состояние грунта, мне удалось достигнуть выработки в 40–45 м3 на машино-смену».

В своей статье И.В. Грачев «Стахановцы Комипермлеса на трелевке тракторами КТ-12» пишет: «…Стахановцы Верхне-Косинского лесоучастка с первых дней подвозки леса тракторами КТ-12 достигли производительности 70–80 м3 в смену при расстоянии подвозки 700 м».

Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 2895;