Порядок выполнения работы. 1. Соберите схему согласно рис

1. Соберите схему согласно рис. 2.

2. Включите стенд и осциллограф в сеть 220 В.

3. Поместите зонд на расстоянии 2-3 см от одного из электродов.

Перемещая движок потенциометра, добейтесь, чтобы вертикальная

линия на экране осциллографа имела минимальную высоту. Добиться нулевой высоты луча, как правило, не удается из-за наводок переменного тока на аппаратуру и сдвига фаз, возникающего между напряжением на зонде и движке потенциометра.

4. Смещая зонд от осевой линии, найдите положение еще 7-9 точек, принадлежащих данной эквипотенциальной линии  . Запишите показание вольтметра (

. Запишите показание вольтметра (  ).

).

5. На листе миллиметровой бумаги отметьте положение электродов и постройте эквипотенциальную линию  . Укажите соответствующее ей показание вольтметра (

. Укажите соответствующее ей показание вольтметра (  ).

).

6. Переместите движок потенциометра и найдите положение следующей эквипотенциальной линии  . Снимите данные для 6-8 эквипотенциальных линий.

. Снимите данные для 6-8 эквипотенциальных линий.

7. Постройте график зависимости потенциала φ в ванне от расстояния, отсчитываемого от одного из электродов по осевой линии. Для построения используйте показания вольтметра (  ), соответствующие снятым эквипотенциальным линиям.

), соответствующие снятым эквипотенциальным линиям.

измерение емкости конденсатора баллистическим гальванометром

Электроемкостью проводника называется физическая величина, численно равная отношение заряда, сообщенного проводнику, к его потенциалу:

,

,

где С - электроемкость проводника, q - количество электричества (заряд), j - потенциал. Электроемкость, является характеристикой самого проводника и зависит от его формы и размеров. Геометрически подобные проводники обладают емкостями, прямо пропорциональными их линейным размерам. Емкость прямо пропорциональна диэлектрической проницаемости среды, окружающей проводник. Ни от материала проводника, ни от наличия полостей внутри проводника емкость не зависит. Это связано с тем, что заряды распределяются только на внешней поверхности проводника.

За единицу электроемкости в СИ принят фарад - емкость проводника, имеющего потенциал I вольт при сообщении ему заряда в I кулон, то есть

Если вблизи проводника имеются другие тела, то его электроемкость будет больше, чем у такого же, но уединенного проводника.

Система из двух проводников, имеющих такую форму и такое расположение относительно друг друга, что создаваемое ими электрическое поле при сообщении им разноименных и одинаковых по модулю зарядов практически полностью сосредоточено между ними, называется конденсатором. Емкость конденсатора определяется отношением:

,

,

где q - заряд одной из пластин конденсатора,  - разность потенциалов или напряжение между пластинами конденсатора.

- разность потенциалов или напряжение между пластинами конденсатора.

a) рассмотрим плоский конденсатор:

Обозначим разность потенциалов между обкладками конденсатора

d

Тогда из определения электроемкости следует:  .

.

Напряженность поля между обкладками плоского конденсатора создается двумя пластинами и равна:

Рассчитаем разность потенциалов между обкладками плоского конденсатора:

Окончательно получаем формулу для электроемкости плоского конденсатора:  .

.

b) рассмотрим цилиндрический конденсатор (поле между пластинами такого конденсатора имеет цилиндрическую симметрию)

Внешняя обкладка внутри конденсатора поля не создает.

|

H

Напряженность поля внутри конденсатора создается зарядом на внутренней обкладке и равна:

;

;  ;

;

Тогда разность потенциалов на обкладках цилиндрического конденсатора равна:

;

;

Следовательно, электроемкость цилиндрического конденсатора:  .

.

c) рассмотрим сферический конденсатор (поле между обкладками такого конденсатора имеет сферическую симметрию).

Напряженность поля внутри конденсатора создается зарядом на внутренней сферической обкладке и равна:  .

.

Тогда разность потенциалов на обкладках сферического конденсатора:

Следовательно, электроемкость сферического конденсатора равна:  .

.

Баллистический гальванометр - прибор для измерения малых быстропротекающих количеств электричества (заряда). Его устройство совпадает с устройством обычного прибора магнитоэлектрической системы, однако подвижная рамка имеет большой момент инерции, и при протекании через рамку короткого импульса тока на нее действует вращающий момент сил, пропорциональный силе тока через рамку: M~I (при этом время протекания тока должно быть много меньше периода собственных колебаний рамки). Согласно основному уравнению динамики вращательного движения:  , но так как

, но так как  , то момент импульса рамки будет пропорционален интегралу от тока по времени, то есть количеству протекшего через рамку заряда:

, то момент импульса рамки будет пропорционален интегралу от тока по времени, то есть количеству протекшего через рамку заряда:  ~q, где: I- момент инерция рамки, w- ее угловая скорость.

~q, где: I- момент инерция рамки, w- ее угловая скорость.

Первое наибольшее отклонение стрелки гальванометра пропорционально максимальной угловой скорости рамки в начале движения, это следует из закона сохранения механической энергии :  , где: k - постоянный коэффициент, jmax - угол максимального отклонения рамки.

, где: k - постоянный коэффициент, jmax - угол максимального отклонения рамки.

Следовательно, наибольшее отклонение стрелки гальванометра n~jmax~wmax~q или  , где: А - баллистическая постоянная гальванометра.

, где: А - баллистическая постоянная гальванометра.

Для определения баллистической постоянной через гальванометр пропускают известный заряд, например, разряжают через гальванометр конденсатор известной емкости, заряженный до разности потенциалов U и определяют отклонение стрелки гальванометра (число делений n по шкале). Баллистическая постоянная равна в этом случае:  .

.

Регулировка

Вольтметр напряжения Переключатель

Вольтметр напряжения Переключатель

+12В 2

Сизв С1 С2 3

Рис.1 Внешний вид лабораторного стенда.

ВНИМАНИЕ! Питание стенда производится от источника постоянного напряжения 12 В. Собранная схема должна быть проверена преподавателем или лаборантом, после чего можно включить источник напряжения. Если в работе используется гальванометр со световой индикацией, то он включатся в сеть 220 В, а его вход - к клеммам 2 на стенде (см. рис. I ) .

Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений:

1.Ознакомившись с лабораторным стендом, собирают схему по рисунку, подключив с помощью соединительных проводов к клеммам 3 конденсатор известной емкости, имеющийся на стенде (клеммы Сизв).

2. Установив переключатель в левое положение (конденсатор заряжается) подают напряжение на конденсатор с помощью потенциометра. Напряжение измеряется вольтметром.

3. Установив переключатель в правое положение (конденсатор разряжается на гальванометр), наблюдают отклонение стрелки гальванометра и измеряют первое наибольшее отклонение. Результаты заносят в таблицу 1.

4. Опыт повторяют 10 раз, изменяя напряжение на конденсаторе в пределах 1-10 Вольт.

5. На основе проведенных измерений строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс отклонение стрелки гальванометра n, а по оси ординат - величину заряда q.

6. Подключают к клеммам 3 конденсатор неизвестной емкости С1 и выполняют действия, указанные в пунктах 1-3 для трех различных напряжений. Результаты заносят в таблицу 2.

7. Те же действия повторяют с другим конденсатором неизвестной емкости С2.

8. Проводят измерения для последовательного, а затем параллельного соединения конденсаторов С1 и С2. Все измерения по пунктам 6, 7, 8 повторяют по З раза (для трех различных значений напряжения U, таких, которые дают достаточно большие отклонения стрелки гальванометра, но в пределах градуировочного графика ).

9. По показаниям гальванометра, полученным в опытах с конденсаторами неизвестных емкостей, определяют по калибровочному графику их заряд qi. Величину неизвестной емкости находят по формуле  и заносят в таблицу 2.

и заносят в таблицу 2.

10. Для каждого случая находят среднее значение емкости:  и среднеквадратичную погрешность ее измерения:

и среднеквадратичную погрешность ее измерения:  , далее определяют доверительный интервал:

, далее определяют доверительный интервал:  , где:

, где:  , коэффициент Стьюдента для числа опытов N=3 равен t=4.3, результаты расчетов заносят в таблицу 2.

, коэффициент Стьюдента для числа опытов N=3 равен t=4.3, результаты расчетов заносят в таблицу 2.

II. Определяют емкость последовательного и параллельного соединения конденсаторов по теоретическим формулам:  и

и  и проверяют совместимость вычислений, то есть попадает ли результат теоретического расчета в доверительный интервал.

и проверяют совместимость вычислений, то есть попадает ли результат теоретического расчета в доверительный интервал.

Таблица I. Градуировка гальванометра.

| № | С изв(Ф) | Напряжение U (В) | Число делений n | Q = CизвU (Кл) |

Таблица 2. Измерение емкостей конденсаторов

| № | U | n | Q |

|

|

| |

Конденсатор

| |||||||

Конденсатор

| |||||||

| Последовательное соединение | |||||||

| Параллельное соединение | |||||||

ПРОВЕРКА ПРАВИЛ КИРХГОФА

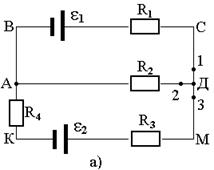

Правила Кирхгофа применяются для расчета токов и напряжений в разветвленных электрических цепях. На рис.1а дан пример такой цепи, состоящей из двух замкнутых взаимосвязанных контуров АВСДА и АКМДА, поэтому ток, например, через резистор R2 нельзя определить, воспользовавшись только законом Ома для полной (замкнутой) цепи в виде I=e/ (R+r).

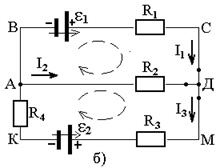

Рис.1. Разветвленная электрическая цепь:

а) общий вид;б) схема для расчетатоков

При рассмотрении разветвленных электрических цепей используют понятия: узел, ветвь, контур.

Определения:

1) Узлом называется точка цепи, в которой сходится не менее трех проводников. В схеме на рис.1 это точки А и Д.

2) Ветвьюназывается участок цепи, заключенный между двумя узлами. На рис.1 это участки АВСД, АД, АКМД.

3) Контуром называется любой замкнутый участок цепи. В схеме на рис.1 могут быть выделены следующие контуры: АВСДА, АДМКА, АВСМКА.

Правил Кирхгофа два.

Первое правило Кирхгофа может быть сформулировано двояко. Первая формулировка: алгебраическая сумма токов в любом узле схемы равна нулю, т.е.  . Обычно токи, направленные к узлу, считают положительными, а выходящие из него – отрицательными. Вторая формулировка:сумма токов, входящих в узел, равна сумме выходящих из него.

. Обычно токи, направленные к узлу, считают положительными, а выходящие из него – отрицательными. Вторая формулировка:сумма токов, входящих в узел, равна сумме выходящих из него.

Физически первое правило Кирхгофа означает, что движение электрических зарядов в цепи происходит так, что ни в одном из узлов они не скапливаются, т.е. является следствием закона сохранения электрического заряда.

Второе правило Кирхгофа: в любом замкнутом контуре сложной цепи алгебраическая сумма произведений токов на сопротивления (по которым они протекают) равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре, т.е.  . Это правило является следствием закона Ома для полной цепи.

. Это правило является следствием закона Ома для полной цепи.

Если значение всех элементов схемы (ei, Ri ) известны, то неизвестные токи можно рассчитать с помощью правил Кирхгофа. При этом необходимо иметь в виду, что в каждой ветви течет свой ток. Число токов равно числу ветвей схемы. Таким образом, число необходимых уравнений должно быть равно числу неизвестных токов. В схеме на рис.1а три неизвестных тока. Обозначим число ветвей схемы через в, число узлов через у . Для того чтобы получить линейно-независимые уравнения, по первому правилу Кирхгофа необходимо составить у - 1 уравнение, а по второму правилу [ в-(у-1)] уравнений. Например, в схеме на рис.1 у =2, в =3. Следовательно, по первому правилу Кирхгофа необходимо составить только одно уравнение (для любого узла), а по второму правилу - два уравнения.

Последовательность действий при составлении уравнений следующий (она иллюстрируется схемой на рис.1б):

а) произвольно выбрать направления токов в ветвях и обозначить их. Если истинное направление тока в ветви противоположно выбранному, то после решения соответствующей системы уравнений значение тока получится отрицательным. В схеме на рис.1б показаны направления токов I1, I2, I3, выбранные произвольно;

б) показать полярность источников ЭДС ei на схеме знаками ,,+” и ,, - “.За направление ЭДС принято направление от ,,- “ к ,,+ “ внутри источника ЭДС; В схеме на рис.1б оно показано короткой стрелкой на обозначениях e1 и e2 .

в) произвольно выбрать замкнутые контуры и направления их обхода (например, по часовой стрелке). В схеме на рис.1б выбраны контуры АВСДА и АДМКА. Пунктиром показано направление их обхода. Можно выбрать контуры АВСДА и ВСМКВ или другую комбинацию. Важно следить, чтобы в каждый новый контур, для которого составляется уравнение, входила хотя бы одна новая ветвь;

г) составить необходимые уравнения по первому и второму правилу Кирхгофа. При составлении уравнений по второму правилу величины Ii Ri берутся со знаком плюс, если направление обхода контура совпадает с выбранным направлением тока в сопротивлении Ri.

ЭДС ei берется со знаком плюс, если направление обхода контура совпадает с направлением источника ЭДС. Для схемы на рис.1б соответствующие уравнения имеют вид:

1) I1+I2=I3 (для узла А)

2) I1R1- I2R2=e1 (для контура АВСДА)

3) I2R2+I3R+I3R4=-e2 (для контура АДМКА)

Решая эту систему уравнений, найдем неизвестные токи.

Рекомендация. Для успешной защиты работы необходимо приведенную выше «последовательность действий…» выучить наизусть.

Техника безопасности.

При выполнении работы необходимо соблюдать известные меры безопасности при работе с приборами, включенными в сеть 220В. Специальных мер безопасности не требуется.

Порядок выполнения работы

Внимание! Для выполнения работы необходимы 2 провода со специальными наконечниками.

Дата добавления: 2015-10-06; просмотров: 1353;