Объекты и условия открытых горных работ

Месторождения полезных ископаемых, разрабатываемые открытым способом, отличаются весьма разнообразными условиями залегания, влияющими на выбор технических средств и порядок производства горных работ.

Типы месторождений различают по характерным признакам.

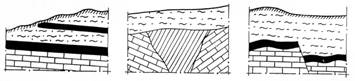

По форме выделяют залежи (рис. 2.1):

- изометрические – развитые примерно одинаково во всех направлениях: массивные залежи, штоки, гнезда, и т. п. (схемы в, з);

- плитообразные – вытянутые преимущественно в двух направлениях при относительно небольшой мощности: пласты, пластообразные залежи, линзы (схемы а, г, ж):

а б в

г д е

ж з

Рис. 2.1. Типы месторождений, разрабатываемых открытым способом

- столбообразные и трубообразные – вытянутые в одном направлении (главным образом по падению) при сравнительно небольших, мало отличающихся друг от друга размерах в сечении (схема д);

- смешанные – представленные одновременно несколькими формами (например, пласты и линзы, столбы и жилы);

- сложные, когда трудно выделить преимущественное тяготение к одной из перечисленных групп, например, ветвящиеся жилы, вкрапленности, гнезда (схема б).

От формы залежи зависит форма карьерного поля.

Рельеф поверхности может быть равнинным, (схема а); холмистым (схемы г, з), представлен возвышенностью (схема в)или ее склоном (схема б), наконец, залежь может находиться под водой. Рельеф поверхности влияет на порядок разработки и выбор возможных средств механизации.

По строению различают [30]: простые залежи с однородным строением без существенных прослоев и включений (схемы а, д, ж); сложные залежи, содержащие прослои, пропластки, включения пустых пород и некондиционного полезного ископаемого, (схемы б, г, з); рассредоточенные залежи, имеющие сложное строение, при котором кондиционное, некондиционное полезное ископаемое и пустые породы распределены в толще земной коры без определенной закономерности и четко выраженных контактов.

При разработке простых месторождений применяют валовый способ выемки. На сложных залежах необходима раздельная (селективная) разработка различных типов, сортов полезного ископаемого и пустых пород. Выбор валового или раздельного способа выемки на рассредоточенных залежах производят после детальной эксплуатационной разведки.

По углу падения выделяют залежи: пологие, которые характеризуются горизонтальным или слабонаклонным (до 8–10°) залеганием (схемы а, г), наклонные – с углами падения от 8–10 до 25–30° (схема ж), крутые (крутопадающие) – с углами падения более 30° (схемы д, з), сложного залегания – с переменным направлением падения, характерным для складок и разрывных тектонических нарушений (схемы б, е).

При разработке горизонтальных и пологих залежей возможно складирование пустых пород в выработанном пространстве. В условиях наклонных залежей обычно не требуется выемка вскрышных пород со стороны лежачего бока залежи. При крутом падении необходимо производить разработку вмещающих пород как висячего, так и лежачего боков.

Мощность залежи определяет способ ее выемки. Условия и порядок разработки этих месторождений неодинаковы, поэтому численно различны и показатели одних и тех же классов мощности.

Горизонтальные и пологие месторождения классифицируют по вертикальной мощности залежи hв:

- весьма малой мощности – hв до 3–5 м;

- малой мощности – hв от 5 до 10–20 м;

- средней мощности – hв от 20 до 30–40 м.;

- большой мощности – hв более 40 м.

Наклонные и крутые месторождения классифицируют по горизонтальной мощности залежи mг:

- весьма малой мощности – mг менее 15–25 м;

- малой мощности – mг от 25 до 50–75 м;

- средней мощности – mг от 75 до 100–150 м;

- большой мощности – mг более 150 м.

На работу горнотранспортного оборудования, как уже отмечалось, существенно влияют климатические условия. Почти две трети территории нашей страны, занимают области с суровым климатом: Заполярье, Центральная и Восточная Сибирь, Якутия, Магаданская обл. и др. Обильные снегопады и метели, что особенно характерно для северных районов нашей страны, где снежный покров сохраняется до 290–300 дней в году, в значительной степени затрудняют работу транспорта. В пределах карьера скапливается большое количество снега. Смешиваясь с рудой, снег повышает ее слеживаемость и смерзаемость. При низких температурах возрастает число отказов в гидро- и пневмосистемах оборудования, возникают дополнительные напряжения в механических конструкциях, металл становится хрупким. Вследствие сильных ветров выходят из строя линии электропередач и связи. Сочетание низких температур и сильных ветров неблагоприятно сказывается на работоспособности человека. Поэтому оценку суровости (жесткости) погоды в баллах ведут на основании эмпирических формул, учитывающих температуру воздуха и скорость ветра.

Для карьеров, находящихся в суровых климатических условиях, уменьшают число рабочих дней в году (табл. 2.1),составляют специальные графики работы на открытом воздухе, предусматривающие обогрев людей через определенные промежутки времени. При неблагоприятной погоде (учитываются температура воздуха, скорость ветра и метельный перенос снега) рабочий день сокращают на 1-2 часа или работы прекращают совсем. В таких климатических зонах следует использовать машины и механизмы в северном исполнении с утепленными герметизированными кабинами, повышенной надежностью изоляции электродвигателей, токоприемников, генераторов, усиленной теплоизоляцией дизельных двигателей.

Таблица 2.1. Число рабочих дней в году (по данным «Гипроруды»), ед.

| Районы | Продолжительность рабочей недели, дней | ||

| Северные | |||

| Средние | |||

| Южные |

Примечание:

К северным следует относить районы, расположенные севернее линии: Кемь – Сыктывкар – Свердловск – Омск – Новосибирск – Минусинск – Черемхово – Благовещенск – Петропавловск-Камчатский;

К южным – расположенные южнее линии: Клайпеда – Вильнюс – Брянск – Орел – Харьков – Волгоград – Гурьев – Аральск.

Отрицательно влияет на работу горнотранспортного оборудования туман, особенно на высокогорных карьерах, где ежегодное число туманных дней достигает 200.

В зонах с жарким или тропическим климатом особые требования к технологии, механизации и организации работ предъявляют влажность и температура воздуха, песчаные бури, повышенная солнечная радиация.

Обводненность месторождений, хотя и не является препятствием для организации открытой добычи полезного ископаемого, но обусловливает принятие специальных мер по осушению рабочих мест, укреплению горных выработок, повышению устойчивости горных пород. Ее характеризует совокупность гидрогеологических факторов: величина притока и химический состав воды, водоотдача пород, устойчивость пород к размывающему и растворяющему действию воды.

Наиболее распространенной, хотя и условной характеристикой обводненности месторождения является коэффициент водообильности – отношение количества откачанной воды к количеству добытого за тот же срок полезного ископаемого.

Для сильно обводненных месторождений он достигает 10–15 м3/т.

Основные понятия и термины

При производстве открытых горных работ в земной коре образуются выемки – котлованы. Они представляют собой совокупность открытых горных выработок, называемых карьером. Таким образом, понятие «карьер» имеет два значения – техническое и административно-хозяйственное (горное предприятие с открытым способом разработки). Месторождение или часть его, разрабатываемую карьером, называют карьерным полем. Размеры карьерного поля определяют общие объемы горных работ и возможную производственную мощность карьера. В процессе извлечения полезного ископаемого и удаления пустых пород (вскрыши) образуется открытое выработанное пространство.

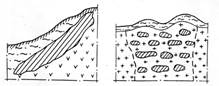

Выемку полезного ископаемого, покрывающих и вмещающих пород ведут слоями, начиная с верхних слоев. В результате разрабатываемый массив горных пород приобретает форму уступов. Между смежными слоями оставляют площадки для размещения оборудования, транспортных и энергосиловых коммуникаций и других производственных целей. Обычно слои горизонтальны (рис. 2.2), но иногда пологую залежь отрабатывают наклонными слоями, а крутопадающую – крутыми.

Рис. 2.2. Уступ и его элементы:

1 – верхняя площадка; 2 – нижняя площадка; 3 – откос уступа; 4 – верхняя бровка; 5 – нижняя бровка; 6 – забой

Разделение массива горных пород на отдельные слои обусловлено ограниченными технологическими параметрами выемочно-погрузочных машин, наличием прослоев с различными физико-механическими и качественными характеристиками, повышенной опасностью обрушения обнаженного массива пород значительной высоты. Слой является более широким понятием, чем уступ.

Уступ – это часть слоя горных пород, имеющая форму ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами рыхления, выемки и транспорта. Различают рабочие и нерабочие уступы. На рабочих уступах ведут отработку массива полезного ископаемого и вскрыши. Рабочий уступ иногда подразделяют по высоте на подуступы, которые разрабатывают последовательно или одновременно разными (теми же) выемочно-погрузочными машинами, но обслуживают общим транспортным горизонтом.

Поверхности, ограничивающие уступ сверху и снизу, именуют верхней и нижней площадками, а наклонную поверхность, ограничивающую уступ со стороны выработанного пространства – откосом уступа. Линии пересечения откоса уступа с его верхней и нижней площадками называют верхней и нижней бровками (рис. 2.2).

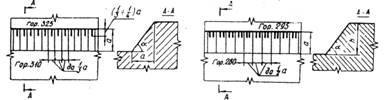

ГОСТ 2.855-75 устанавливает определенные требования к изображению уступов в профиле и плане (рис. 2.3).

Измерив расстояние по вертикали между верхней и нижней площадками, находят высоту уступа. Ее величина зависит от рабочих размеров применяемого выемочно-погрузочного оборудования и физико-механических свойств пород.

а б

а б

в

Рис. 2.3. Графическое изображение вскрышного (а), добычного (б) и смешанного (в) уступов

Угол, образованный откосом уступа и его проекцией на горизонтальную плоскость, называют углом откоса уступа. На рабочих, постоянно перемещающихся, уступах его величину устанавливают с таким расчетом, чтобы сохранить устойчивое положение откоса уступа на сравнительно короткий срок (несколько месяцев). Углы откосов нерабочих уступов, достигающих при разработке месторождения своего предельного положения, должны обеспечивать длительную устойчивость пород практически на весь срок существования карьера. Часть откоса уступа, служащая объектом воздействия горного оборудования при его разработке, является забоем.

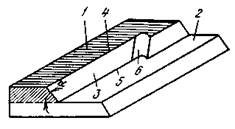

Нижняя поверхность карьера – это его дно (подошва). Вертикальное расстояние между дном карьера и усредненной отметкой дневной поверхности называют глубиной карьера. Линии пересечения бортов карьера с поверхностью и дном образуют верхний и нижний контуры карьера. Контуры, соответствующие моменту окончания горных работ, называют конечными. Условную поверхность, проходящую через верхний и нижний контуры, именуют откосом борта карьера, а угол, образованный откосом борта и его проекцией на горизонтальную плоскость, – углом откоса борта карьера.

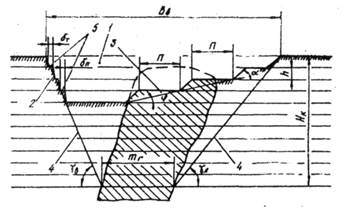

Рис. 2 4. Элементы и параметры карьера:

1 – выработанное пространство; 2 – нерабочий борт; 3 – рабочий борт; 4 – конечный контур карьера; 5 – бермы; α – угол откоса уступа; φ – угол откоса рабочего борта; γв – угол откоса нерабочего борта со стороны висячего бока залежи; γл – угол откоса нерабочего борта со стороны лежачего бока залежи; mг – горизонтальная мощность залежи; П – ширина рабочей площадки; h – высота уступа; НК – глубина карьера; ВВ – ширина карьера по верхнему контуру; δТ - ширина транспортной бермы; δП - ширина предохранительной бермы

Углы откосов бортов карьера на момент погашения горных работ зависят от конструкции борта и должны обеспечивать устойчивое равновесие слагающих его пород. Уменьшение угла наклона борта карьера в его конечных контурах на 2–3° приводит к значительному увеличению вынимаемых объемов вскрыши и затрат на разработку месторождения. Максимально возможные углы откосов бортов карьера зависят от физико-механических свойств и обводненности слагающих их пород, наличия и характера расположенных в борту поверхностей ослабления (плоскостей напластований, тектонических нарушений и т. п.), глубины карьера и формы борта в плане. Вогнутый борт более устойчив, чем плоский или выпуклый. Как правило, угол откоса, определенный на основе теоретических расчетов или по нормативам является ориентировочным. Его уточняют в процессе производства горных работ.

Угол откоса рабочего борта карьера не превышает 20 градусов и зависит от высоты уступа и ширины рабочей площадки:

, (2.1)

, (2.1)

где φ – угол откоса рабочего борта карьера, град; h – высота уступа, м; α– угол откоса уступа, град; П – ширина рабочей площадки, м.

За счет увеличения угла откоса рабочего борта можно регулировать годовые объемы вскрыши.

Дата добавления: 2015-07-22; просмотров: 2457;