Физические основы и классификация методов.

В ультразвуковой дефектоскопии используются упругие колебания и волны, распространяющиеся в упругих средах. Колебания частиц твердой, жидкой или газообразной среды относительно точек равновесия передаются соседним частицам и распространяются в среде в виде упругих волн.

Упругие волны характеризуются длиной l, частотой ¦ и скоростью распространения волны с. Эти величины связаны зависимостью:

, (6)

, (6)

Под ультрафиолетовыми волнами понимают колебания упругой среды, частота которых лежит за верхним пределом слышимости человеческого уха (2´104…109Гц). При частоте свыше 109Гц упругие колебания называют гиперзвуковыми.

В зависимости от упругих свойств среды различают продольные, сдвиговые, нормальные, поверхностные и другие типы колебаний. В продольной волне частицы колеблются вдоль направления распространения волны, а в сдвиговой волне – перпендикулярно. Продольные волны могут быть возбуждены в любых средах, поперечные – только в твердых.

Для неограниченной среды скорость распространения продольной волны:

, где (7)

, где (7)

Е - модуль объемной упругости (модуль Юнга), r - плотность среды, n - коэффициент Пуассона.

Скорость распространения сдвиговых волн Сs в неограниченной среде определяется выражением:

, где (8)

, где (8)

G – модуль сдвига.

На свободной поверхности твердого тела могут распространяться поверхностные волны (волны Рэлея). В тонких пластинах, листах, стержнях, толщина или диаметр которых соизмеримы с длиной волны, могут распространяться нормальные волны или волны Лэмба (симметричные или антисимметричные нормальные волны). Последние вызывают симметричную или антисимметричную упругую деформацию пластины.

Поверхностные и нормальные волны являются комбинациями продольных и сдвиговых волн. Скорость распространения поверхностных волн можно определить из приближенного соотношения:

(9)

(9)

Скорость распространения нормальных волн зависит от частоты колебаний и толщины изделия. В тонком листе толщиной d при постоянной частоте можно возбудить определенное число симметричных и антисимметричных волн, отличающихся фазовыми и групповыми скоростями. Скорость распространения нормальных симметричных волн:

(10)

(10)

Для нормальных антисимметричных волн:

(11)

(11)

По мере прохождения ультразвуковой волны в теле интенсивность ее падает вследствие затухания и рассеивания. При затухании звуковая энергия переходит в тепловую, при рассеивании меняется направление распространения звуковой энергии вследствие отражения от неоднородной среды, имеющих другие акустические свойства. При падении волны на поверхность раздела двух сред под прямым углом часть энергии отражается. Коэффициент отражения зависит от соотношения акустических сопротивлений (rс) сред:

(12)

(12)

Законы отражения и преломления ультразвуковых волн аналогичны законам геометрической оптики.

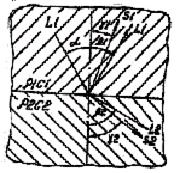

При наклонном падении ультразвукового луча на границу раздела двух сред продольная волна LI отразится под углом b1, равным углу падения a. Если первая среда – твердое тело, то часть падающей энергии продольной волны отразится в виде сдвиговой волны S1 под своим углом g1, меньшим угла b1 (Рис.4). Если вторая среда – твердое тело и r1 с1 < r2 с2,то на границе раздела ультразвуковой луч преломляется с трансформацией в продольную волну L2 и сдвиговую S2 с углами преломления, соответственно, b2 и c2.

Рис.4.Отражение и преломление ультразвуковых волн на плоской границе двух твердых сред при падении продольной волны L1.

Углы падения, отражения и преломления связаны следующими соотношениями:

, (13)

, (13)

где СL1, СL2, СS1, СS2 - скорости распространения продольных и сдвиговых волн в первой и второй средах соответственно.

Существуют критические углы a кр.1 и aкр.2, при которых во второй среде не образуется преломленные продольные или сдвиговые волны соответственно при b2 =900 или g2 =900. Сварочные дефекты (поры, шлаковые включения, трещины) служат источниками отражения, рассеивания ультразвуковой энергии, так как имеют акустические свойства, отличающиеся от основного металла. Для возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний используют электроакустические преобразователи в виде пластин из пьезоэлектрических материалов: кварца, титанита бария, цирконата титаната свинца и др.

Для удобства в работе и предохранения от механических повреждений пьезоэлектрические пластины помещают в специальном устройстве, называемом искателем. Различают прямые искатели, предназначенные для ввода ультразвуковых колебаний перпендикулярно поверхности контролируемого изделия, и наклонные или призматические искатели, служащие для ввода ультразвуковых колебаний под некоторым углом. Чтобы ввести ультразвуковые колебания в контролируемое изделие, требуется обеспечить акустический контакт между искателем и поверхностью изделия. Для этого используют минеральные масла, глицерин, воду спирт и другие жидкости. Если толщина слоя контактной жидкости больше половины длины волны ультразвуковых колебаний, то такой метод ввода называется иммерсионным, если меньше – контактным.

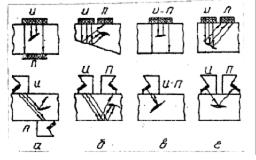

В зависимости от способа обнаружения дефектов различают три метода ультразвукового контроля: теневой, зеркально-теневой, эхо метод (рис.5).

Рис.5. Схемы ультразвуковых методов контроля сварных швов прямым и призматическим искателями:

а) теневой метод; б) зеркально-теневой метод; в) эхо метод с совмещенными искателями;

г) эхо метод с раздельными искателями (И. – излучатель, П. - приемник).

При теневом методе передающий искатель и приемник размещают на противоположных поверхностях контролируемого изделия. При наличии дефекта в площади действия ультразвукового луча от поверхности дефекта отражаются и рассеиваются ультразвуковые волны, что уменьшает амплитуду прошедшей через изделие ультразвуковой волны, которая фиксируется приемным искателем. Перемещая искатели по поверхности изделия, можно по изменению амплитуды сигнала определить площадь или длину дефекта.

При зеркально-теневом методе излучающий и приемный искатели устанавливают на одной поверхности контролируемого изделия. О наличии дефекта судят по изменению амплитуды ультразвуковой волны, отраженной от противоположной поверхности изделия, которую фиксирует приемный искатель.

При эхо методе пьезометрический искатель является и излучателем, и приемником ультразвуковых колебаний, работающих, как правило, в импульсном режиме. После излучения импульсов ультразвуковых колебаний искатель переключается на прием ультразвукового импульса, отраженного от дефекта. О размерах дефекта судят по амплитуде отраженного сигнала (эхо импульса) или по наличию эхо импульса при перемещении искателя по поверхности изделия.

Широкое применение находят также совмещенные искатели с двумя пьезоэлементами, один из которых работает в режиме генерирования ультразвуковых колебаний, другой – в режиме приема отраженных эхо импульсов.

Импульсный эхо метод является в настоящее время наиболее распространенным методом ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений.

Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 1092;