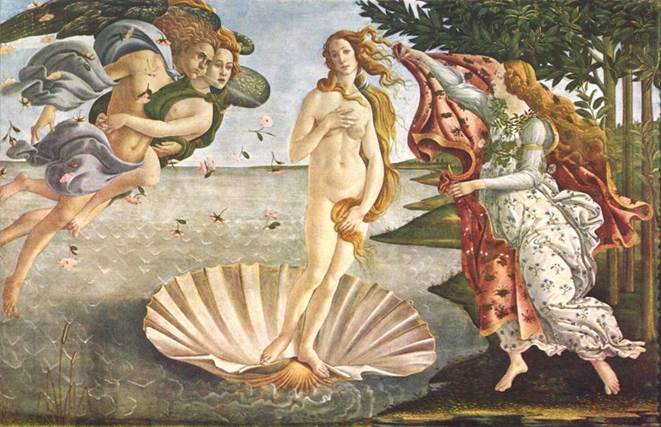

Картина «Рождение Венеры» (около 1484) почти передаёт миф.

Название картины не соответствует изображённому на ней. Самого рождения богини зритель не видит, его очень трудно описать. Согласно основной версии, Венера родилась из крови Урана, которая попала в море и образовала пену. Источником вдохновения для Боттичелли стала поэма Анджело Полициано, в которой описывается, как Венера приплыла к берегу на огромной морской раковине. Богиня Венера появляется из морской раковины как идеал неземной красоты. Ора, олицетворяющая весну, протягивает богине плащ "скромности", даруя ей щедрость в наделении людей своими добродетелями. Фигура Оры прикрыта цветами, живыми и вышитыми на ткани. Её белую накидку украшают васильки, а талия перехвачена поясом из розовых цветов. На шее Оры надето ожерелье из вечнозелёного мирта – дерева, посвящённого Венере и считающегося символом вечной любви. Ветер несёт розы. Согласно мифу, розовый цветок появился на земле одновременно с Венерой, став символом любви.

Но вслед за созданием этих картин противоречия, постепенно углубляющиеся в культуре и изобразительном искусстве Ренессанса, коснулись и художника. Первые признаки этого становятся заметны в его творчестве в начале 1480-х годов.

Картина «Венера и Марс» датируется 1475-1480 годами. Венера становится главным действующим лицом в ней. Картина, по-видимому предназначалась для украшения дома Веспуччи, так как в правом верхнем углу изображено осиное гнездо - геральдический символ рода.

Смысл данного изображения легко прочитывается. Ум, интеллект и красота торжествуют над грубой силой и оружием. Те же идеи лежали в основе взглядов и реальной деятельности многих итальянских гуманистов, которые нередко вступали послами мира, противостояли раздорам, распрям и бесконечным территориальным спорам между итальянскими городами-государствами.

Судя по количеству его учеников и помощников, зарегистрированных в кадастре, в 1480 году мастерская Боттичелли пользовалась широким признанием. В этом году он написал "Святого Августина" на алтарной преграде в церкви Всех Святых для Веспуччи, одной из самых знаменитых семей города, близкой Медичи. Оба святых стали особо почитаемыми в XV веке из-за распространения большого числа апокрифических текстов. Боттичелли немало потрудился, стараясь превзойти всех живописцев своего времени, но в особенности Доменико Гирландайо, выполнившего с другой стороны образ св. Иеронима. Работа эта получилась достойной наивысшей похвалы, ибо на лице этого святого он выразил ту глубину, остроту и тонкость мысли, которая свойственна лицам, исполненным премудрости.

Недалеко от дома Боттичелли находилась больница Сан Мартино делла Скала, где в 1481 году художник написал на стене лоджии фреску "Благовещение" (Флоренция, Уффици). Так как в больницу поступали прежде всего зараженные чумой, роспись, вероятно, была заказана Боттичелли по случаю окончания поразившей город эпидемии.

Благодаря политике Лоренцо Медичи, стремившегося к примирению с папой и расширению культурных связей Флоренции, Боттичелли вместе с Козимо Росселли, Доменико Гирландайо и Пьетро Перуджино 27 октября 1480 года направился в Рим расписывать стены новой "великой капеллы" Ватикана, только что возведенной по приказу папы Сикста IV и потому получившей название Сикстинской.

Сикст распорядился поставить Боттичелли во главе всей работы, а современники оценили фрески мастера выше работ прочих художников.

Боттичелли принадлежат по крайней мере одиннадцать фигур римских пап из верхнего ряда росписей, а также три сцены основного цикла, воспроизводящего расположенные друг против друга эпизоды из жизни Моисея и Христа: "Юность Моисея", "Искушения Христа" и "Наказание восставших Левитов". Библейские сцены изображены на фоне роскошных пейзажей, где то и дело возникают силуэты строений Древнего Рима (например, Арка Константина в последнем эпизоде), а также настойчиво повторяются детали, означающие дань уважения к заказчику - папе Сиксту IV: его геральдический символ - дуб и сочетание желтого с голубым - цветов герба. Осенью 1482 года, когда готовые фрески заняли свое место в капелле, Боттичелли вместе с остальными вернулся во Флоренцию, где вскоре пережил утрату отца.

В годы наибольшей творческой продуктивности Боттичелли был довольно тесно связан с "двором" Лоренцо Медичи, и многие из наиболее известных произведений художника 70-80-х годов написаны им по заказу членов этого семейства; другие были навеяны стихами Полициано или обнаруживают влияние литературных споров ученых-гуманистов, друзей Лоренцо Великолепного (1449-1492), которых он собрал при своем дворе. Образованнейший человек, трезвый и жестокий политик, Лоренцо был поэтом, философом, уверовавшим в природу, как в Бога. Крупнейший меценат своего времени, он превратил свой двор в центр художественной культуры Возрождения.

Картина "Паллада и Кентавр" (около 1488) была написана для Джованни Пьерфранческо Медичи и находилась на вилле Кастелло вместе с "Весной" и "Рождением Венеры".

Вместо Афины Паллады (Минервы) воительницы, которую со времен далекой античности было принято изображать со шлемом, панцирем и щитом, с головой Медузы Горгоны, Боттичелли изобразил "Минерву-пацифику", атрибуты которой - копье (у Боттичелли алебарда) и ветка сливы (в картине - оливковые ветви и венок) - символизируют добродетель. Изображая кентавра, художник пользовался конкретным античным прообразом - фигурой саркофага, хранящегося ныне в Ватиканском музее. Картину можно рассматривать как аллегорию двойственности, присущей человеческой натуре. Подобно кентавру, человек движим как разумом, так и животными инстинктами. Сознавая это, кентавр с тоской взирает на безупречную в своём совершенстве богиню мудрости. Вместе с тем картину глубочайшим образом отличает от античных памятников то, что художник изобразил не физическую схватку Минервы и кентавра. Существует целый ряд аллегорических толкований этого произведения. В нем видели победу Лоренцо Великолепного над Неаполем, имеется и более широкое его толкование как победы мудрости над страстями, что обсуждалось в кружке Медичи. Предлагалось и понимание картины как вообще победы сил мира над силами разрушения. В таком случае ее содержание близко содержанию картины "Венера и Марс".

Большое произведение Боттичелли "Венчание Богоматери" (1490) проникнуто уже иным духом. Если в 1484-1489 годах Боттичелли, кажется, доволен самим собой и безмятежно переживает период славы и мастерства, то "Венчание" свидетельствует уже о смятении чувств, о новых тревогах и надеждах. В изображении ангелов много взволнованности, клятвенный жест св. Иеронима дышит уверенностью и достоинством. В то же время здесь ощущается некоторый отход от "совершенства пропорций" (возможно, как раз поэтому это произведение и не имело большого успеха), нарастает напряженность, относящаяся, впрочем, исключительно к внутреннему миру персонажей и потому не лишенная величия, усиливается резкость цвета, становящегося все более независимым от светотени.

Стремление к большей глубине и драматизму, все значение которого смог оценить лишь Адольфо Вентури, явственно проявляется и в других произведениях Боттичелли. Одно из них - "Покинутая". Его сюжет, несомненно, взят из Библии: Фамарь, изгнанная Аммоном. Но этот единичный исторический факт в его художественном воплощении приобретает вечное и общечеловеческое звучание: тут и ощущение слабости женщины, и сострадание к ее одиночеству и подавляемому отчаянию, и глухая преграда в виде закрытых ворот и толстой стены, напоминающей стены средневекового замка.

В 1493 году, когда вся Флоренция была потрясена смертью Лоренцо Великолепного, в личной жизни Боттичелли произошли важные события: умер и был похоронен рядом с отцом брат Джованни, а из Неаполя приехал другой брат, Симоне, вместе с которым художник приобрел "господский дом". Во Флоренции в то время гремели пламенные, революционные проповеди Джироламо Савонаролы. И пока на городских площадях сжигали "суету" (драгоценную утварь, роскошные одеяния и произведения искусства на сюжеты языческой мифологии), воспламенялись сердца флорентийцев и разгоралась революция, скорее духовная, чем социальная, поразившая в первую очередь те самые чувствительные, искушенные умы, что были творцами элитарного интеллектуализма времен Лоренцо. Переоценка ценностей, спад интереса к умозрительным иллюзорным построениям, искренняя потребность в обновлении, стремление опять обрести прочные, истинные моральные и духовные устои были признаками глубокого внутреннего разлада, переживаемого многими флорентийцами (в том числе и Боттичелли) уже в последние годы жизни Великолепного и достигшего апогея 9 ноября 1494 года - в праздник Спасителя и день изгнания Медичи.

В "Хронике" Симоне Филипепи сохранилось краткое упоминание о том, что Сандро взволновала участь Савонаролы, однако какие либо документальные свидетельства его приверженности учению доминиканского монаха отсутствуют. И все же тематическую связь с его проповедями можно обнаружить в поздних произведениях мастера, таких как "Мистическое Рождество" или "Распятие". Личность Савонаролы занимавшая столь значительное место в культурных и политических событиях конца XV века, должна была обладать притягательностью и для Сандро. Действительно, как без учета глубокого духовного влияния доминиканца объяснить резкое изменение в творчестве Боттичелли с 1490-х годов до его смерти в 1510 году?

Проявившаяся уже в ранних произведениях мастера склонность к созерцательности, позволившая ему про никнуть в неоплатонические идеи и дать их тонкое изобразительное истолкование, делала его равно открытым и к восприятию духа проповедей Савонаролы. Собственно, в этом плане - одновременно культурном и психологическом следует рассматривать сочувствие Боттичелли программе доминиканского реформатора, вовсе не обязательно сопряженное с непосредственным участием в его движении либо в политических делах Республики, установленной после изгнания Медичи.

Усиление нравственного и религиозного настроения в последних произведениях Боттичелли очевидно. Оно ощутимо и в личной драме Боттичелли, который, подобно Савонароле, ощущал присутствие дьявола в годы правления Александра Борджиа. Но, с другой стороны, к вопросам нравственности и религии Боттичелли относился серьезно, что проявилось уже тогда, когда безыскусный и традиционный мотив Липпи обрел у него мистическую созерцательность "Мадонны Евхаристии".

В "Распятии" из художественного собрания Фогга изображение мистических мук Магдалины, обнимающей в отчаянии основание креста, являет собой один из самых высоких образцов искусства. В глубине видна Флоренция; не исключено, что образ ангела символизирует наказание Флоренции, пославшей на костер Савонаролу.

1495 годом датируется полотно «Клевета». Это произведение необычное и по сюжету, и по характеру исполнения. В картине отразились глубокие духовные сомнения художника, вызванные проповедями монаха-фанатика Джироламо Савонаролы, который оказал сильнейшее влияние на общественную и культурную жизнь Флоренции последнего десятилетия Кватроченто.

Картина читается справа налево. На троне сидит царь Мидас. Он получил ослиные уши в отместку от Аполлона за то, что он присудил победу в музыкальном соревновании Пану, а не ему. Он плохой судья, готов прислушаться к любой клевете. Рядом с ним стоят Подозрительность и Неведение и что-то нашёптывают царю. Далее читаем картину, идём левее от царя. Там 4 фигуры. В центре фигура молодой девушки, она олицетворяет Клевету. Человек в чёрном – это Злоба, царь ищет поддержки у него. Злоба ведёт за руку Клевету. Ещё 2 фигуры этого круга – Ложь и Зависть – заплетают косы Клевете. А Клевета тащит за волосы свою жертву. Далее фигура в чёрном – это Раскаяние. За ней обнажённая Истина. Она указывает рукой на небо, но распознать Истину способно только Раскаяние.

Для последних произведений мастера характерно не свойственное ему ранее трагическое напряжение образов. Рассмотрим картину «Оплакивание Христа», по-иному называемую «Пьета».

Уже с юношеских лет, если не с рождения, Сандро несет в себе высокое стремление к красоте, чувство глубокого сострадания. Стремление к красоте определило возвышенный характер его реализма; сострадание придало физической красоте одухотворенность и человечность. Вначале изящество, порыв, уверенность, мечты: "Юдифь", "Мадонна Евхаристии", два варианта "Поклонения волхвов", "Весна", "Св. Августин", фрески Сикстинской капеллы, "Алтарь св. Варнавы". Затем период безмятежной полноты чувств: "Марс и Венера", "Рождение Венеры", "Паллада и Кентавр", "Мадонна со св. Иоанном Крестителем и св. Иоанном Евангелистом". Однако за внешним совершенством этих произведений личность Боттичелли ощутима уже далеко не так, как прежде. Рядом с угрожающей ему опасностью, направленной на достижение чисто внешнего совершенства, художник чувствует другую опасность, которая угрожает уже всему человечеству, - опасность погубить душу. И Боттичелли вновь переживает творческие муки, теперь уже как певец нравственной красоты: "Покинутая", "Благовещение", "Венчание Богоматери", "Аллегория клеветы". После смерти Савонаролы Боттичелли впадает в отчаяние. Пытаясь понять свои чувства, он переходит от умиления в "Рождестве" к душераздирающим мотивам "Распятия" и "Сцен из жизни св.Зиновия". Так завершается этот путь - от идиллических грез чувствительного юноши к страстной проповеди пророка.

Чувства художника не утрачивают остроты, но становятся крайне чуткими к вопросам совести и морали. И эти его чувства еще более обостряются под влиянием драматического зрелища продажности и испорченности, против которых вскоре направит свои удары Реформация.

Боттичелли умер в 1510 году, одинокий, забытый, по словам Вазари. Возможно, одиночество было необходимо для духовной жизни художника и что в нем именно и заключалось его спасение. Но документы говорят другое. Он жил в доме племянников, а его имени е приносило неплохой доход.

Беспокойное, эмоционально утонченное и субъективное, но вместе с тем бесконечно человеческое, искусство Боттичелли было одним из самых своеобразных проявлений ренессансного гуманизма. Рационалистический духовный мир людей Возрождения Боттичелли обновил и обогатил своими поэтическими образами. Благодаря Сандро Боттичелли и его заказчикам спустя тысячу лет после падения Римской империи в Западной Европе вновь появились монументальные произведения на мифологические сюжеты.

Леонардо (1452-1519)

В одном из каменных домов городка Винчи, расположенного в горах Тосканы, 15 апреля 1452 года родился один из многогранных гениев Возрождения.

Дом, в котором Леонардо жил в детстве.

Загадка Леонардо начинается с его рождения. Он был незаконнорождённым сыном женщины, о которой нам ничего неизвестно, кроме имени. Звали её Катерина.

Отец его был нотариусом и происходил из семьи, которая обосновалась в Винчи в 13 столетии. Звали его Пьеро.

Господин Пьеро, которому во время рождения сына было около двадцати пяти лет, дожил до семидесяти семи лет, имел четырех жен (трех успел похоронить) и был отцом двенадцати детей, причем последний его ребенок появился на свет, когда ему было семьдесят пять. По всей видимости, в нотариальной практике он также добился существенных успехов: когда ему было уже за тридцать, он переехал во Флоренцию и основал там свое дело. Его уважали, особенно в среде аристократии.

Леонардо сразу же был признан своим отцом и даже крещён в его присутствии. Однако в дом отца от он был взят далеко не сразу. Вскоре после рождения он был отправлен вместе с Катериной в деревню Анхиано неподалёку от Винчи, и оставался там около четырёх лет, однако в возрасте примерно 4 с половиной лет был взят отцом в свой городской дом.

Образование Леонардо было таким, как у всякого живущего в городе мальчика из хорошей семьи: чтение, письмо, начало математики, латынь, которая никак ему не давалась. Позже Леонардо прекрасно осознавал недостатки своего образования, отсутствие в нём системы и глубины и впоследствии чувствовал необходимость защищаться от безымянных критиков, которые говорили, что он «не эрудит».

Почерк Леонардо удивителен. Он пишет справа налево, буквы перевёрнуты так, что текст лучше читать с помощью зеркала. Наиболее логичное объяснение его почерка в том, что он был левшой, и для него было просто удобнее так писать. При необходимости, например, когда он обращался к кому-то с письмом или давал письменное указание, он писал, как все люди.

Ещё до получения какого-либо специального образования по искусству, Леонардо отличился.

Однажды к отцу Леонардо подошел крестьянин из его поместья и показал ему круглый щит, вырезанный им из древесины фигового дерева. Он попросил маэстро Пьеро взять этот щит с собой во Флоренцию для того, чтобы какой-нибудь художник там его расписал. Пьеро был обязан этому крестьянину: тот был замечательным птицеловом и рыболовом и поставлял дичь и рыбу семейству Пьеро. Пьеро согласился. Но вместо того чтобы передать щит профессиональному художнику, он отдал его Леонардо, который по такому случаю «стал думать, что бы ему изобразить, и решил нарисовать голову Медузы, да так, чтобы напугать зрителей. В подвал он натаскал ящериц, пиявок, гусениц, змей, бабочек, кузнечиков, летучих мышей и прочих подобных тварей и создал, глядя на них, изображение ужасного чудища, выползающего из глубины мрачной пещеры. Из разверстой пасти чудища струился яд, из глаз вырывался огонь, из ноздрей валил дым... Леонардо был так поглощен своей работой, что не замечал зловония, которое распространяли мертвые твари, принесенные им в жертву искусству».

Случилось так, что маэстро Пьеро забыл о щите. Когда Леонардо, закончив работу, внезапно, безо всякого предупреждения показал щит отцу, тот так испугался, что начал пятиться. «Леонардо остановил его и сказал: «Работа получилась такой, как я хотел. Теперь унеси ее. Она производит впечатление».

Пьеро подумал, что это просто чудо. Он горячо одобрил мысль сына. Но после этого он спокойно купил у старьевщика щит с нарисованным на нем пронзенным сердцем и отдал крестьянину, который был ему благодарен до конца своих дней. А работу Леонардо Пьеро тайно вывез во Флоренцию и продал купцам за сто дукатов.

История умалчивает о том, что сделал Пьеро с вырученной сотней, но заставляет подозревать, что Леонардо получил за свою работу только отцовское одобрение. Очевидно, отец и сын не были близки, и много лет спустя, когда старик умер, Леонардо едва упомянул об этом в одной из своих записных книжек, в которые он обычно заносил научные наблюдения.

«9 июля 1504 года, в среду в семь часов, умер маэстро Пьеро да Винчи, нотариус, во дворце Подеста, мой отец, в семь часов. Ему было восемьдесят лет, и он оставил десятерых сыновей и двоих дочерей». Бесстрастность этой заметки подчеркивается еще и тем, что Леонардо как будто в рассеянности дважды повторяет: «в семь часов» и ошибается в возрасте отца на три года.

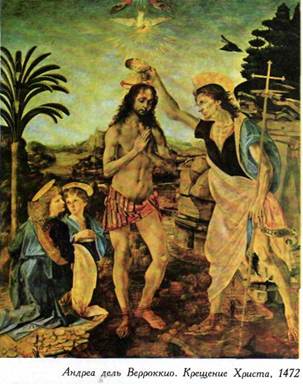

Леонардо стал подмастерьем у Андреа дель Вероккио, одного из самых знаменитых художников Италии.

У Вероккио было много учеников, все они выполняли какую-то работу то в живописи, то в скульптуре.

Однажды учитель начал рисовать картину, изображающую крещение Христа святым Иоанном. В этой картине Леонардо написал ангела, одетого в плащ; несмотря на то что он был еще очень молод, его ангел получился гораздо лучше всех остальных фигур, выполненных Андреа. Тот потом больше никогда не притрагивался к краскам и в досаде сетовал на то, что ребенок оказался более сведущ, чем он сам».

Несмотря на то, что этого мастера постигла судьба оказаться превзойдённым своим учеником, следует признать его человеком чрезвычайно многогранного таланта: он был превосходным скульптором и бронзолитейщиком, опытным ювелиром, рисовальщиком костюмов и флагов, устроителем празднеств.

Первое живописное полотно раннего периода – это «Благовещение», около 1474 года. Это произведение нельзя считать великим произведением искусства, и уж тем более не улучшили его позднейшие исправления: неизвестный соавтор зачем-то значительно увеличил крылья прилетевшего с благой вестью архангела, они стали казаться гротескными. Тем не менее в картине явственно выявились главные пристрастия Леонардо: остановленный момент напряжения человеческого общения, множество предметов обстановки, чистое и реалистичное пространство.

Картина является первым самостоятельным произведением Леонардо. Он написал ее в восемнадцать лет.

Сюжет заимствован из Евангелия от Луки. Бог послал ангела Гавриила к Марии, в галилейский город Назарет. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, благословенная! Господь да будет с тобой». Марию эти слова очень удивили, и она не могла понять, что бы значило это приветствие. Ангел продолжал: «Не бойся, Мария. Бог проявил милость к тебе. Ты родишь сына и назовешь Его Иисус. Он будет великим и Его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог отдаст Ему престол Его отца Давида, и Он будет правителем над всем домом Иакова навсегда, и Царство Его никогда не окончится». — «Как это может быть? — спросила Мария, — ведь я еще девушка». — Ангел ответил ей: «В тебя войдет Дух Святой, и тебя осенит сила Всевышнего. Поэтому ребенок, который родится у тебя, будет назван Святым, Сыном Божьим». — «Я Господня раба, — ответила Мария. — пусть все произойдет со мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее (по Евангелию от Луки).

Место создания Флоренция, Италия

Дата добавления: 2015-04-07; просмотров: 1816;