Причины, вызывающие искрение на коллекторе. 6 страница

|

|

|

|

|

|

|

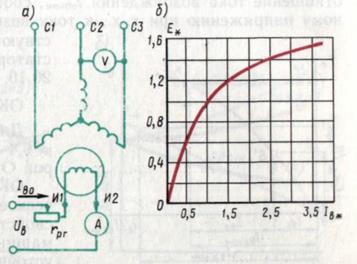

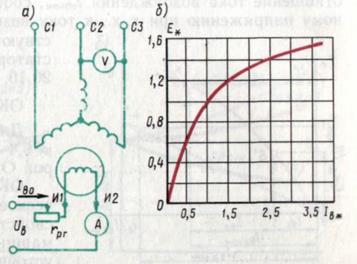

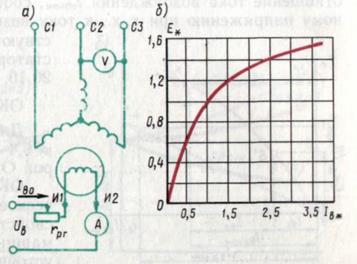

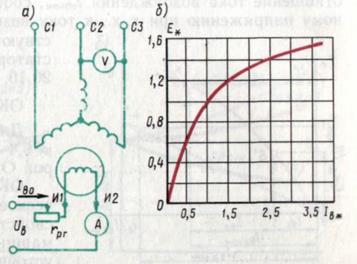

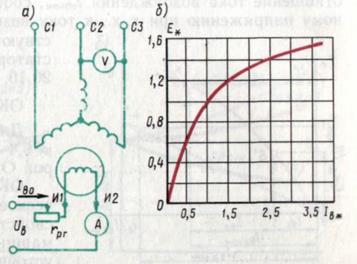

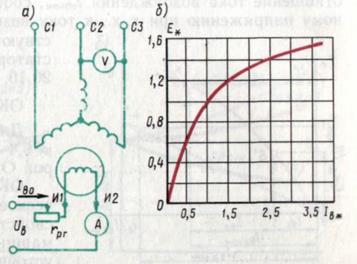

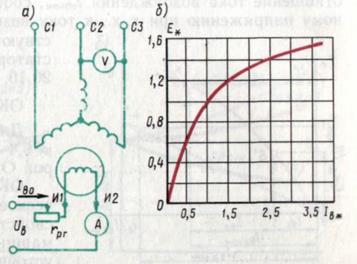

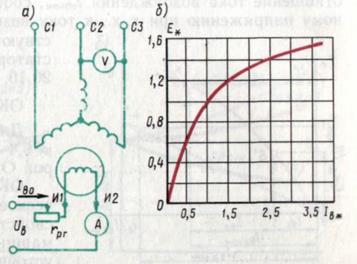

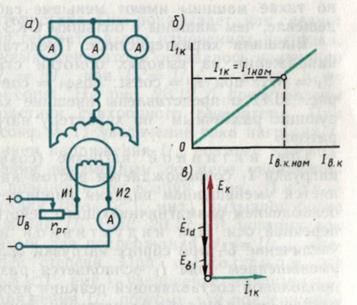

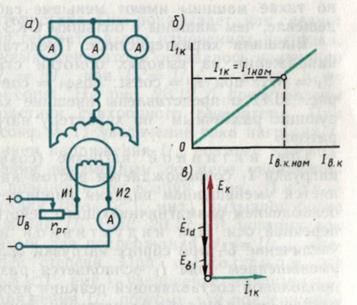

Рисунок 84 - Опыт холостого хода синхронного генератора

|

Векторная диаграмма, построенная для генератора при опыте трехфазного к.з., представлена на рисунке 85, в. Из диаграммы видно, что ЭДС Ёк, индуцируемая в обмотке статора, полностью уравновешивается ЭДС продольной реакции якоря Éк = É1d + Éδ1

При этом МДС об мотки возбуждения имеет как бы две составляющие: одна компенсирует падение напряжения jl1X1а другая компенсирует размагничивающее влияние реакции якоря jldXad.

|

|

Рисунок 85 - Опыт короткого замыкания синхронного генератора

Характеристики к.з. и х. х. дают возможность определить значения токов возбуждения, соответствующие указанным составляющим МДС возбуждения. С этой целью характеристики х. х. и к.з. строят в одних осях (рисунок 86), при этом на оси ординат отмечают относительные значения напряжения х. х. Е* = Eo/U1HOMи тока к.з. Iк* = I1к/I1ном. На оси ординат откладывают отрезок ОВ,выражающий в масштабе напряжения значение ЭДС рассеяния Ёσ1 = - jI1X1.Затем точку Всносят на характеристику х. х. (точка В')и опускают перпендикуляр В'Dна ось абсцисс. Полученная таким образом точка Dразделила ток возбуждения Iвоном на две части: IBX — ток возбуждения, необходимый для компенсации падения напряжения jl1X1 и lBd — ток возбуждения, компенсирующий продольно-размагничивающую реакцию якоря.

Один из важных параметров синхронной машины — отношение короткого замыкания (ОКЗ), которое представляет собой отношение тока возбуждения Лоном, соответствующего номинальному напряжению при х. х., к току возбуждения, соответствующему номинальному току статора при опыте к.з. (рисунок 85,б):

ОКЗ=Iоном/Iв к н. ном (60)

Для турбогенераторов ОКЗ= = 0,4÷0,7; для гидрогенераторов ОКЗ= 1,0÷1,4.

Рисунок 86 - Определения составляющих тока к.з.

ОКЗ имеет большое практическое значение при оценке свойств синхронной машины: машины с малым ОКЗ менее устойчивы при параллельной работе, имеют значительные колебания напряжения при изменениях нагрузки, но такие машины имеют меньшие габариты и, следовательно, дешевле, чем машины с большим ОКЗ.

Внешняя характеристика. Представляет собой зависимость напряжения на выводах обмотки статора от тока нагрузки: U1 = ƒ (I1) при IB = const; constφ1; n1= nном = const. На рисунке 87, а представлены внешние характеристики, соответствующие различным по характеру нагрузкам синхронного генератора.

При активной нагрузке (constφ1= 1) уменьшение тока нагрузки I1 сопровождается ростом напряжения U1, что объясняется уменьшением падения напряжения в обмотке статора и ослаблением размагничивающего действия реакции якоря по поперечной оси. При индуктивной нагрузке (cosφ<1; инд.) увеличение U1 при сбросе нагрузки более интенсивно, так как с уменьшением тока Л ослабляется размагничивающее действие продольной составляющей реакции якоря. Однако в случае емкостной нагрузки генератора (cosφ<1;емк.) уменьшение I1 сопровождается уменьшением напряжения U1, что объясняется ослаблением подмагничивающего действия продольной составляющей реакции якоря.

Изменение напряжения синхронного генератора, вызванное сбросом номинальной нагрузки при IB = const; и n1 = const, называется номинальным изменением (повышением) напряжения (%):

Eо - U1ном

∆Uном = (61)

∆Uном = (61)

U1ном

При емкостной нагрузке генератора сброс нагрузки вызывает уменьшение напряжения, а поэтому, ∆Uном отрицательно.

В процессе эксплуатации синхронного генератора напряжение U1 при колебаниях нагрузки поддерживается неизменным посредством быстродействующих автоматических регуляторов. Однако во избежание повреждения изоляций обмотки ∆Uном не должно превышать 50 %.

Рисунок 87 - Внешние (а) и регулировочные (б) характеристики синхронного генератора

Регулировочная характеристика. Она показывает, как следует изменять ток возбуждения генератора при изменениях нагрузки, чтобы напряжение на зажимах генератора оставалось неизменно равным номинальному: IB = ƒ(I1) при U1 = U2ном = const; nном = const и cosφ1 = const. На рисунке 87,б представлены регулировочные характеристики синхронного генератора. При активной нагрузке (cosφ1 = 1) увеличение тока нагрузки I1 сопровождается уменьшением напряжения U1, поэтому для поддержания этого напряжения неизменным по мере увеличения тока нагрузки I1 следует повышать ток возбуждения. Индуктивный характер нагрузки (cosφ<1; инд) вызывает более резкое понижение напряжения U1 (рисунок 87, а), поэтому ток возбуждения IB, необходимый для поддержания U1 = U1ном, следует повышать в большей степени. При емкостном же характере нагрузки (cosφ<1; емк.) увеличение нагрузки сопровождается ростом напряжения U1, поэтому для поддержания U1 = U1ном ток возбуждения следует уменьшать.

Включение генератора на параллельную работу

На электрических станциях обычно устанавливают несколько синхронных генераторов, включаемых параллельно для совместной работы (рисунок 88). Наличие нескольких генераторов вместо одного суммарной мощности дает преимущества, объясняемые теми же соображениями, которые были изложены применительно к параллельной работе трансформаторов.

При включении синхронного генератора в сеть на параллельную работу необходимо соблюдать следующие условия: ЭДС генератора Ео в момент подключения его к сети должна быть равна и противоположна по фазе напряжению сети (Ео = - Úс); частота ЭДС генератора ƒг должна быть равна частоте переменного напряжения в сети ƒс; порядок следования фаз на выводах генератора должен быть таким же, что и на зажимах сети.

Приведение генератора в состояние, удовлетворяющее всем указанным условиям, называют синхронизацией. Несоблюдение любого из условий синхронизации приводит к появлению в обмотке статора больших уравнительных токов, чрезмерное значение которых может явиться причиной аварии.

Включить генератор в сеть с параллельно работающими генераторами можно или способом точной синхронизации, или способом самосинхронизации.

Способ точной синхронизации. Сущность этого способа состоит в том, что, прежде чем включить генератор в сеть, его приводят в состояние, удовлетворяющее всем вышеперечисленным условиям. Момент соблюдения этих условий, т. е. момент синхронизации, определяют прибором, называемым синхроноскопом. По конструкции синхроноскопы разделяют на стрелочные и ламповые. Рассмотрим процесс синхронизации генераторов с применением лампового синхроноскопа, который состоит из трех ламп 1, 2, 3, расположенных в вершинах равностороннего треугольника.

Рисунок 88 - Включение синхронных генераторов на параллельную работу

При включении ламп по схеме «на погасание» (рисунок 89, а) момент синхронизации соответствует одновременному погасанию всех ламп. Предположим, что звезда ЭДС генератора Éа Éв Éс вращается с угловой частотой превышающей угловую частоту вращения ωс звезды напряжений сети ÚА;ÚВ ;Úc. В этом случае напряжение на лампах определяется геометрической суммой Éа +ÚА ; ÉB +ÚB ; ÉC +ÚC ; (рисунок 89,б). В момент совпадения векторов звезды ЭДС с векторами звезды напряжений эта сумма достигает наибольшего значения, при этом лампы горят с наибольшим накалом (напряжение на лампах равно удвоенному напряжению сети). В последующие моменты времени звезда ЭДС обгоняет звезду напряжений и напряжение на лампах уменьшается.

В момент синхронизации векторы ЭДС и напряжений занимают положение, при котором, Éа +ÚА=0 ; ÉB +ÚB =0; ÉC +ÚC=0, т.е Uл = 0, и все три лампы одновременно гаснут (рисунок 89, в). При большой разности угловых частот , и лампы вспыхивают часто. Изменяя частоту вращения первичного двигателя, добиваются равенства ωг= ωc, о чем будет свидетельствовать погасание ламп на длительное время. В этот момент и следует замкнуть рубильник, после чего генератор окажется подключенным к сети.

Рисунок 89 - Ламповый синхроноскоп

Способ самосинхронизации. Ротор невозбужденного генератора приводят во вращение первичным двигателем до частоты вращения, отличающейся от синхронной не более чем на 2—5 %, затем генератор подключают к сети. Для того чтобы избежать перенапряжений в обмотке ротора в момент подключения генератора к сети, ее замыкают на некоторое активное сопротивление. Так как в момент подключения генератора к сети его ЭДС равна нулю (генератор не возбужден), то под действием напряжения сети в обмотке статора наблюдается резкий бросок тока, превышающий номинальное значение тока генератора. Вслед за включением обмотки статора в сеть подключают обмотку возбуждения к источнику постоянного тока и синхронный генератор под действием электромагнитного момента, действующего на его ротор, втягивается в синхронизм, т. е. частота вращения ротора становится синхронной. При этом ток статора быстро уменьшается.

При самосинхронизации в генераторе протекают сложные электромеханические переходные процессы, вызывающие значительные механические воздействия на обмотки, подшипники и муфту, соединяющую генератор с турбиной. Влияние этих воздействий на надежность генератора учитывается при проектировании синхронных генераторов. Способом самосинхронизации включают на параллельную работу синхронные генераторы мощностью до 500 МВт.

Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 1122;