Механизмы семейной интеграции

В ходе психологического обследования 26 семей, проходивших семейную психотерапию, мы наблюдали, как каждая семья совместно решала задачи, резко различающиеся по когнитивному содержанию — задачи из различных шкал теста Амтхауэра (например, «Продолжение цифровой последовательности» и задачи на пространственное мышление (мысленное вращение кубика). Кроме того, предлагалось описание необычного поведения некоего человека в семье и требовалось выдвинуть как можно больше возможных объяснений.

Ход обсуждения фиксировался с помощью видеокамеры.

Анализ полученных наблюдений показал, что во всех случаях на протяжении первых же минут обсуждения складывалась система когнитивных ролей:

§ «ведущий» брал на себя инициативу в организации обсуждения, стимулировал других членов семьи высказываться и одновременно критиковал неудачные, по его мнению, предложения;

§ «помощник» время от времени делал предложения и ожидал оценки от «ведущего»;

§ «пассивные участники» предпочитали роли зрителей и нередко весьма критически относились к «помощнику»: воздерживаясь сами от предложений, они достаточно активно поддерживали критические оценки предложений «помощника», которые давал «ведущий»;

§ «скептики» (чаще всего подростки) с определенным недоверием относились как к заданию, так и к усилиям семьи, направленным на ее решение, были критически настроены не только по отношению к «помощникам», но и к «ведущему».

Структура когнитивных ролей во всех случаях оказывалась, как правило, весьма жесткой, одной и той же при решении любых заданий, несмотря на то, что они резко различались по своему характеру. В особенности это касалось «ведущего»: во всех случаях «ведущим» оставалось одно и то же лицо, причем чаще всего тот член семьи, который был лидером и в реальной жизни семьи.

Разумеется, данное исследование носило пилотажный характер. Оно не дало возможности судить о том, насколько статистически распространенными являются описанные явления, однако продемонстрировало причины того, что многие семьи оказываются не в состоянии решать поставленные перед ними проблемы: происходит слияние когнитивных ролей с общесемейными, что делает процесс выдвижения, обсуждения и решения проблем неэффективным.

Важное наблюдение, которое мы сделали во время исследования — то, что мы бы назвали «деинтеллектуализация» процесса решения в зависимости от содержания задачи: если она достаточно отвлечена от повседневной жизни, семья действительно решает ее, однако, если задача непосредственно касается жизни и повседневных дел семьи, очень часто процесс решения заменяется высказыванием мнения. Например, если ставится задача: найти как можно больше различных причин плохого поведения подростка, выдвигается только одна-две, «а остальные — нереальны». Та же семья, решая подобную задачу на дивергентное мышление (например, назвать возможные причины большого опоздания поезда), без труда выдвигала 20 и более возможных версий.

Можно предположить, что в таких семьях имеет место своеобразный процесс отключения умственных способностей членов семьи, если речь идет о решении семейных проблем.

• Проблемы психологической коррекции процесса принятия решений в семье

Умение выдвигать, обсуждать и разрешать проблемы жизненно необходимо семье.

Семья повседневно сталкивается с тем, что ее будущее зависит от решения самых различных задач, а для этого необходимо, чтобы члены семьи умели использовать свои интеллектуальные ресурсы, объединяя их. Именно семейная проблема является средством интеграции личности и семьи, разрешения противоречий между ними. Отсутствие навыка рационального решения задач приводит к различного рода «псевдорешениям»; всевозможные иррациональные, подсознательные мотивы и установки оказывают влияние на процесс рассмотрения и решения проблемы и ведут к искажениям. Но если психотерапевт предлагает семье способ решения ее проблемы, он тем самым оставляет ее безоружной перед следующей.

В центре внимания семейной психотерапии постепенно оказывалась необходимость научить семью действовать в таких случаях самостоятельно.

Широкий подход к обучению семьи решению семейных проблем был разработан в рамках семейной групповой терапии под руководством Джона Белла (Bell J., 1976, 1983). Главная задача работы Белла — помочь семье менее болезненно решать имеющиеся у нее проблемы: за счет более четкой формулировки целей, конструктивного взаимодействия между членами семьи и гибкого приспособления ролевой структуры к сути решаемой проблемы. Основной формой психотерапевтической деятельности была «семейная конференция», в которой должны были участвовать все члены семьи.

Работа с семьей велась в несколько этапов. Основная задача первого (подготовительного) — уточнить цели, которые семья ставит перед собой в ходе психотерапевтических сессий; пути, какими эти цели будут достигнуты; роль и место психотерапевта и каждого члена группы. Обсуждая с группой проблему — как получить наибольшую пользу от психотерапии, Белл на примере этой проблемы обучал группу конкретно формулировать цели, уточнять методы, учиться их применять на практике. В ходе обсуждения с неизбежностью вступали в действие групповые процессы: борьба за лидерство, межличностные конфликты и т. д. Белл всесторонне использовал все эти явления для того, чтобы семья научилась опознавать их, понимала их искажающую роль в процессе принятия решения и научилась нейтрализовывать их влияние.

Второй этап (основной) состоял в использовании приобретенных навыков для того чтобы уточнить цели семьи и методы их достижения, причем важно было не то, сколь верны будут найденные решения, а дальнейшее развитие способности семьи вести себя рационально в процессе поиска.

Белл уделял особенное внимание участию в работе тех членов семьи, которых обычно отстраняют в силу имеющейся структуры отношений (в первую очередь, детей). Он начинал встречу с семьей с обращения к детям, объясняя им, что взрослые не всегда могут и умеют прислушиваться к их мнению и что теперь все собрались для того, чтобы они, наконец, могли это мнение высказать. Именно с этого начиналась работа с семьей. Только после того, как дети высказывали свои желания и с помощью психотерапевта и других членов семьи находили способ их удовлетворить, обсуждение переходило к высказываниям и проблемам взрослых.

Белл считал задачу психотерапии выполненной, когда видел, что члены семьи научились решать семейные проблемы совместно, что все они проявляют творческий подход, что они могут быстро пересматривать свои отношения перед лицом новых задач.

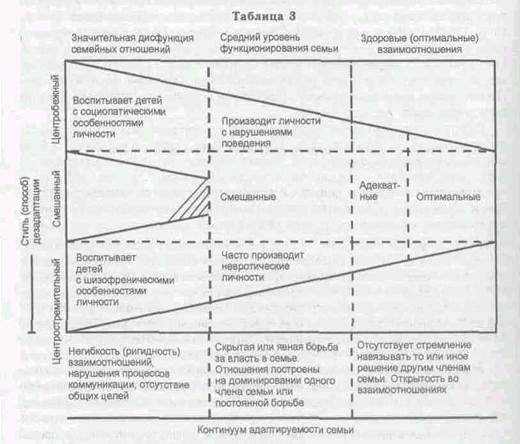

На протяжении всего процесса психотерапии Белл настойчиво подчеркивал, что любые семейные проблемы должна решать вся семья, а не отдельные ее члены. В связи с этим он решительно отказывался проводить занятия, если хоть один член семьи отсутствовал: никто не может быть исключен из процесса решения семейных проблем, каждый член семьи должен найти в нем свое место. Способность семьи решать проблемы и реструктурироваться легла в основу ряда схем «типов семей» (см. табл. 3).

Тип взаимоотношений в семье в соответствии с данной типологией определяется соотношением двух параметров. Первый — адаптируемость семьи — ее способность продуктивно решать проблемы (горизонтальная ось — уровень функционирования). Второй — это тип непродуктивного поведения в случае, если семья неспособна решить проблему продуктивно (вертикальная ось — стиль дезадаптации). Тут поведение семьи располагается на континууме, соединяющем два типа непродуктивных решений — центробежное и центростремительное. В первом случае члены семьи реагируют на нерешенную проблему «центробежно» — ослабляют интеграцию с семьей, стараются стать возможно более независимыми (прямая дезинтеграция — см. выше).

Во втором случае («центростремительная реакция») происходит подавление личности ради стабильности семьи («ретретистская реакция). В каждом случае наблюдаются различные типы личностных нарушений у детей, воспитываемых в таких семьях. При прямой дезинтеграции семьи возможны нарушения поведения, при ретретистском стиле поведения — нарушения, связанные с внутриличностными конфликтами и другими проблемами невротического и психотического характера.

Каждая успешно решенная семейная проблема совершенствует интеграцию семьи, следствием чего является цепь позитивных изменений в самых разных сферах жизни и взаимоотношений. Рассмотрим основные направления этих изменений.

• Социально-психологический механизм «общности судьбы» и интеграция семьи

Механизм «общности судьбы» и семья. Этот механизм семейной интеграции охватывает весьма многочисленные психологические и социально-психологические процессы в семье, в силу которых:

1. У членов семьи формируются представления, навыки, привычки именно семейного, а не индивидуального удовлетворения различных потребностей. В их сознании семейная жизнь представляется наиболее естественным, удобным, привычным способом удовлетворения их материально-бытовых и сексуальных потребностей, потребностей в понимании, уважении, общении и т. д.

2. Укрепление семьи, забота о ее благе — увеличение семейного бюджета, улучшение бытовых условий всей семьи — воспринимается членами такой семьи как самый простой и естественный путь удовлетворения собственных потребностей. Точно так же удовлетворение своих психологических потребностей — в понимании, сочувствии, симпатии — он связывает с улучшением психологической атмосферы в семье. Ощущение «общности судьбы» у членов семьи как раз и обусловлено тем, что все ее члены, и вся семья в целом, играют большую роль в удовлетворении потребностей каждого. Забота о семье в целом воспринимается как забота и о себе.

3. Развивается «семейное доверие». Оно проявляется в том, что в такой семье противоречия смягчаются или снимаются за счет взаимных уступок либо добровольной уступки одной из сторон. При этом в основе такой уступки лежит не самопожертвование, а определенный тип доверия. Уступающий уверен, что, во-первых, его уступка будет в конечном счете полезна и ему самому; во-вторых, что в иное время и в другой ситуации аналогично поведут себя и другие члены семьи; в-третьих, что его уступчивостью не злоупотребят, не превратят ее в правило и что она будет воспринята с чувством благодарности. Система взаимоотношений в такой семье в определенной мере напоминает взаимоотношения экипажа судна, находящегося в дальнем плавании, где каждый понимает, что, заботясь о судне и экипаже, он заботится и о себе.

В семьях с подобным механизмом семейной интеграции отношения производят впечатление очень тесных, построенных на большом взаимном доверии. Нередко супруги из таких семей затрудняются ответить на вопрос: любят ли они друг друга — они скорее сжились друг с другом, привыкли полагаться на другого, как на себя. Члены таких семей нередко сами родом из весьма дружных семей с многочисленными и богатыми семейными традициями (семейной самодеятельности, семейных праздников, всеми почитаемых семейных авторитетов). Еще один результат такого стиля взаимоотношений в семье — это высокий уровень взаимной эмпатии. Взаимное доверие порождает откровенность, а она в свою очередь — способность хорошо представлять себе внутренний мир другого. Члены такой семьи, как правило, могут легко и точно предсказывать поступки друг друга в самых различных ситуациях.

Характер взаимоотношений в семьях, где описанный механизм интеграции не развит или нарушен, резко отличается от вышеописанного. Во-первых, в таких семьях выражена тенденция удовлетворять широкий круг потребностей вне семьи и независимо от нее. Семья старается по мере возможностей не обзаводиться хозяйством, выражены традиции раздельного отдыха, у каждого члена семьи свой круг друзей и знакомых. В семейном бюджете значительную роль играют средства, расходуемые каждым членом семьи по личному усмотрению. Во-вторых, члены семьи весьма сдержанны в осуществлении разного рода общих планов и дел (в частности, нередко семья «тянет» с обзаведением детьми). В-третьих, в значительно меньшей мере, чем в ранее описанной семье, здесь выражено взаимное доверие «в кредит» — в случае противоречия у члена такой семьи нет ощущения, что то, что он делает для другого, он делает и для себя. В семье с «взаимно независимыми» отношениями в большей степени действует принцип: «А в чем ты уступишь, если я уступлю в этом?».

Следует подчеркнуть, что семья с неразвитостью механизма «общности судьбы» не обязательно является нестабильной. Напротив, интеграция семьи может быть достаточно высокой. Но в этом случае она достигается за счет чего-то другого. Источники неразвитости или нарушений данного механизма самые различные. В первую очередь, это рассмотренная нами неспособность семьи к решению имеющихся у нее конфликтов. Формированию механизма «общности судьбы» может препятствовать и целый ряд других факторов: например, вынесенный из предыдущей или родительской семьи отрицательный опыт семейных взаимоотношений. Супруги, выросшие в семье, где имели место серьезные конфликты, разногласия, нередко в связи с этим имеют своеобразную «фобию семейственности», которая проявляется в страхе вступить в прочное семейное взаимоотношение, характеризующееся «общностью судьбы», стремятся возможно дольше сохранить независимость от семьи.

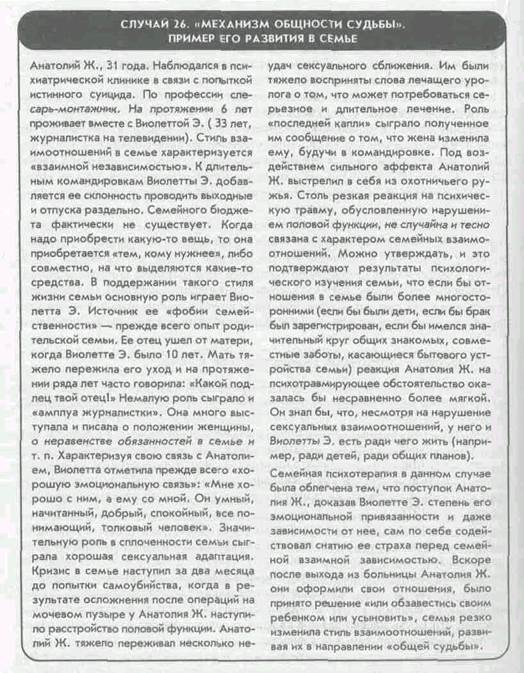

В качестве иллюстрации событий, происходящих в такой семье, приведем следующее наблюдение (см. случай 26).

Другой источник нарушений механизма общности судьбы, на первый взгляд резко отличающийся от первого, — весьма сплоченная родительская семья, руководимая властной личностью — отцом или матерью с сильным характером. Супруг, вышедший из такой семьи, имеет в прошлом историю тяжелой борьбы за выход из семьи, нередко он — единственный из нескольких братьев и сестер, кто сумел «вырваться» и создать свою семью.

С точки зрения семейной психотерапии существенно, что семья с ослабленным механизмом семейной интеграции обладает пониженным иммунитетом к широкому кругу нарушений, в том числе и к тем, которые становятся источником психической травматизации. Семья такого типа очень чувствительна к условиям жизни. Отношения в ней хороши, пока все хорошо. Всевозможные нарушения и сложности ставят перед ней трудные задачи, серьезно угрожают ее интеграции, значительно повышают психотравматичность ее неблагоприятных сторон для членов семьи.

• Процессы структурной дифференциации в семье

Еще не так давно укрепление семьи было важной заботой государства, одной из важнейших целей социальной политики и в нашей стране, и во многих других странах.

Считалось очевидным, что, чем больше индивид привязан к своей семье, чем меньше желаний и соблазнов отвлекают его от нее, тем лучше. Политики, моралисты, социологи не сомневались в том, что, создавая семью, человек обязуется многим пожертвовать ради нее и что чем самоотверженнее ведут себя муж или жена по отношению к своей семье, чем меньше они думают о личном и чем больше о семейном, тем лучше. Положительный герой недавнего прошлого с готовностью жертвовал собой ради семьи. Когда речь шла о семье, то рядом со словом «личное», как правило, ставилось слово «эгоистическое» (например, «личные эгоистические желания»).

Развитие семейной психотерапии дало основание полагать, что слияние семьи и личности на основе жертвенности последней чревато негативными последствиями как для семьи, так и для личности, так как лишает семью главного источника ее жизнеспособности и развития — противоречий.

Интеграция семьи и личности может идти только путем постоянного возникновения все новых противоречий и их конструктивного разрешения, когда одновременно создаются новые возможности развития и для семьи, и для отдельных ее членов.

Первым, кто глубоко исследовал негативные психологические последствия «слияния», был Мюррей Боуэн (Bowen М., 1966, 1971, 1972 et al).

Исходным пунктом его исследований были наблюдения над процессом обсуждения проблем в семьях. Он был поражен эмоциональностью и стихийностью этого процесса: чем важнее был вопрос и чем больше он касался каждого отдельного члена семьи, тем его обсуждение было менее целенаправленным, более стихийным, эмоциональным, тем чаще оно определялось моментами, не имеющими отношения к делу. Члены семьи действовали не в соответствии с целью и особенностями своей личности: их поступки, высказывания, эмоции более всего зависели от предшествующего события, высказывания, поступка того или иного члена семьи. То, что Боуэн увидел, он охарактеризовал термином из психоанализа «недифференцированная эмоциональная масса». Дальнейшие наблюдения показали, что то, что в одних семьях является лишь кратковременным эпизодом, в других — обычный стиль взаимоотношений и обсуждения семейных проблем.

Введенные Боуэном понятия «недифференцированной семейной массы» (когда речь идет о семье) и «эмоционального слияния» («emotional fusion» — когда речь идет о ее члене), вобрали в себя все, что способствует растворению личности в семье: неспособность осознать себя, свои интересы и потребности и видеть их соотношение с интересами и потребностями других членов семьи; недостаток — неспособность отделить сферу эмоций от рационального, а сиюминутные побуждения от долговременных целей.

Противоположность «эмоциональному слиянию» — «эмоциональная дифференциация». В это понятие Боуэн включает, в первую очередь, способность индивида отделить свои чувства от своего мышления. Недифференцированные люди плохо отличают свои эмоции от мыслей. Когда их спрашивают о том, что они думают, они говорят о том, что они чувствуют. Когда их спрашивают об их убеждениях, они рассказывают о том, что они слышали. Их поведение — это реакции на эмоции других, при этом достаточно примитивные: они или следуют этим эмоциям, или отвергают их. Но это не означает, что дифференцированный человек — холодный, бесчувственный, живущий только разумом. Напротив, он способен к сильным эмоциям, однако умеет и сдерживать их, и действовать вопреки им (Bowen, 1966, 1978).

Все эти качества личности определяют тип интеграции ее с семьей и способы разрешения семейных противоречий. Недифференцированная личность, естественно, прибегает к одному из дезинтеграционных решений, в то время как дифференцированная, напротив, ориентирована на реинтеграционное.

Разумеется, введенное Боуэном понятие весьма интуитивно, с ним трудно оперировать, однако его популярность в семейной психотерапии свидетельствует о том, что Боуэн уловил важное явление — определенный неконструктивный тип взаимоотношений семьи и личности.

На основе клинических наблюдений он описал целый ряд патологизирующих семейных явлений, связанных с упомянутым «слиянием». При данном типе семейных взаимоотношений облегчается навязывание члену семьи патологизирующих ролей. Индивид, плохо различающий свои интересы и потребности, безоружен против вовлечения его в искаженные отношения. По мнению Боуэна, именно недифференцированная семья и личность создают предпосылки для возникновения таких явлений, как «двойная связь», роль «козла отпущения» и др.

Кроме того, недифференцированность создает предпосылки для передачи нерешенных проблем следующему поколению: в недифференцированной семье оказывается сложной проблемой взросление детей, их выход из родительских семей и создание ими собственных семей. В дифференцированных семьях это происходит обычно за счет постепенной перестройки семьи: отношения «родитель — ребенок» со временем превращаются в отношения близких родственников, происходит формирование новых отношений — путем осознания, рассмотрения и решения возникающих противоречий. В случае же недифференцированных семей такая реструктуризация затруднена. Взрослеющие дети, столкнувшись с тем, что ни они сами, ни их родители не способны решать многочисленные проблемы, связанные с выходом из семьи и реструктуризацией отношений, оказываются перед выбором: отказаться от самостоятельности и остаться в семье или резко разрывать отношения, «резать по живому».

Происходит конфликтный разрыв с родительской семьей. Выросший сын или дочь нередко уезжают как можно дальше от родителей и там создают свою семью, однако это не означает решения проблемы — дети увозят ее с собой, в новую семью. Возникает ситуация «незавершенного дела» — не решенный в старой семье конфликт индивид пытается решить в новой, внося в нее не только сам конфликт, но и свое неумение разрешить его.

Итак, способность семьи к решению семейных проблем имеет два важных следствия: усиление действие механизма «общности судьбы» и создание в семье структурных предпосылок для развития личности.

На первый взгляд может показаться, что они противоречат друг другу и что чем больше общность судьбы, тем меньше самостоятельность и тем меньше развивается личность. В действительности такое противоречие и является тем, чем жива семья, что позволяет ей успешно справляться со своими задачами.

• Социально-психологический механизм «эмоциональной идентификации с семьей»

Ведущую роль в функционировании данного механизма семейной интеграции играют эмоциональные отношения симпатии между членами семьи.

Любовь, симпатия, привязанность, сочувствие, понимание со стороны другого человека нужны и важны для подавляющего большинства людей, в них — основа их уверенности в себе, важный компонент личного счастья, в них многие люди находят смысл жизни и источник внутренней устойчивости при столкновении с трудностями. Взаимная симпатия и любовь могут определяться самыми различными чувствами («Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним»), но всегда привлекает нечто, связанное с личностью другого. Этим и определяется нередко встречающееся название этих потребностей — «личностные». Они чрезвычайно многообразны. После слов «Мне нужно... » могут быть перечислены различные особенности другого человека, его внешнего облика, характера, внутреннего мира, поведения, взаимоотношений с ним. Любят за ум — но могут любить и за глупость; за уважение к себе — но и за презрение; за удачливость — но и за беспомощность; за жизненный опыт — но и за неопытность; за веселость — но и за мрачность и т. д.

Иногда нужно, чтобы другой просто был рядом, или чтобы с ним можно было общаться, или чтобы он, в свою очередь, испытывал определенные чувства и вел себя определенным образом, или еще что-либо.

Значение этих потребностей, а также связанных с ними чувств и отношений в жизни семьи огромно.

Они считаются важнейшим мотивом создания семьи и выбора супруга. Они же признаются (а нередко и являются) основой взаимоотношений супругов, родителей и детей, членов семьи и родственников. Именно от того, получает ли член семьи то, что ему нужно, нередко в решающей степени зависит его удовлетворенность семьей. Хорошо известна значительная роль этих потребностей в развитии человека, в сохранении его психического здоровья (Obuchowski К., 1972). Особенно губительно отсутствие отношений симпатии в раннем возрасте (Langmeier J., Matejcek Z., 1984), оно оказывается немаловажным источником личных и поведенческих расстройств (Bandura A., Walter R., 1968).

Эти потребности и связанные с ними отношения образуют еще один механизм интеграции семьи (наряду с уже обсуждавшимся механизмом решения семейных противоречий и нормативным механизмом интеграции, о котором речь пойдет дальше), причем важно подчеркнуть, что его интегрирующее действие в значительной мере независимо от двух других. Любовь, симпатия, привязанность могут держать семью вместе, несмотря на то что ее члены совершенно не умеют решать свои семейные проблемы и не могут договориться ни по одному вопросу. Этот механизм не зависит и от нормативной интеграции: взаимная антипатия может разрушить семью, несмотря на самое развитое чувство долга.

• Как отношения симпатии участвуют в интеграции семьи?

1. Отношения симпатии — это прежде всего мощный источник мотивации к участию в семье. Повседневные наблюдения показывают, что они способны противостоять мощнейшим разрушающим факторам.

2. Эти отношения — важный фактор взаимопонимания. Дело в том, что отношения симпатии вызывают нарастание интереса к объекту симпатии (например, к человеку, которого любят). При этом чрезвычайно важно, что это благожелательный интерес, связанный со стремлением помогать, совместно радоваться или огорчаться, что, в свою очередь, обусловливает большую взаимную откровенность и, соответственно, нарастание эмпатии. Одно из важных следствий отношений симпатии — это подробно описанный механизм сближения представлений тех лиц, которые испытывают положительные чувства друг к другу (Homans G., 1972). Отсюда и значение отношений симпатии в профилактике и смягчении межличностных конфликтов в семье.

Отношения симпатии — противофрустрационный фактор в жизни семьи. Отношения симпатии в определенной мере нейтрализуют состояния фрустрации, возникающие в межличностных отношениях, в том числе и в семье. Человеку, который симпатичен, а особенно тому, которого любят, многое прощается; легче проходит адаптация к фрустрирующим особенностям его личности и характера.

Эту сторону семейных взаимоотношений ярко охарактеризовал А. В. Петровский на примере родительской любви. Говоря о различных и многочисленных проступках ребенка, А. В. Петровский замечает: «Любой проступок отнюдь не вызывает к себе бесстрастного отношения родителей. Напротив, он порождает гнев, причем сплошь и рядом в весьма бурной и яростной форме, и так может продолжаться недели, месяцы. Но вот что интересно: кумуляции зачастую не происходит. Складывается впечатление, что потоки возмущения, поступающие через пробоины корабля доверия, откачиваются и откачиваюся мощными помпами родительской любви» (Петровский А. В., 1982).

Во многом похоже действие симпатии в супружеских отношениях: и тут возникает эффект «растворения фрустрации».

Это свойство симпатии особенно важно, когда семьи нуждаются в семейной психотерапии, имеют различные нарушения и как следствие их — состояния фрустрации, агрессии, тревоги, напряжения.

Отношения симпатии как интегратор целей и желаний членов семьи. Желания любимого не менее важны, чем собственные. Классический пример — взаимоотношения матери и ребенка: «Голод ребенка для матери не менее, а возможно и более тяжелое переживание, чем ее собственный» (Петровский А. В., 1982). В частности, повышается готовность уступить, усиливается стремление к тому, чтобы найти выход, удовлетворяющий всех.

Отношения симпатии выполняют многообразную интегрирующую функцию в семье: снимают и смягчают состояния фрустрации; снижают взаимную агрессивность членов семьи; создают более благоприятные условия для разрешения межличностных конфликтов и для формирования взаимопонимания. Развитие отношений симпатии означает усиление сплоченности семьи, ее способности противостоять широкому кругу отрицательных и разрушающих ее факторов.

Структура отношений симпатии как механизма семейной интеграции. Понятие «отношения симпатии» охватывает всю совокупность семейных отношений. В состав данного механизма входят:

Эмоции и чувства, лежащие в основе отношения симпатии, — это целая гамма разнообразных чувств по отношению к другому человеку (восхищение, сочувствие, интерес, уважение и многие другие). Указанные эмоции в той или иной форме, на том или ином уровне развития присущи подавляющему большинству людей (Reykowski J., 1979).

Стимулы симпатии - это особенности личности другого, взаимоотношений с ним, способные вызвать чувство симпатии у данного члена семьи. Мы уже говорили о крайнем их разнообразии: видимо, полюбить возможно за любое человеческое качество. Исследование отношений симпатии обнаруживает многочисленные формы стимулов, их связей с ситуацией и взаимоотношениями между людьми.

Пример зрительного стимула симпатии («Детский облик») см. рис. 1.

Рис 1. «Детский облик». Пример стимульного образа, пробуждающего чувство симпатии

Наконец, велико разнообразие степеней осознанности стимулов симпатии. Люди далеко не всегда понимают, что именно вызывает у них чувство симпатии, почему именно этот человек вызвал у них такое чувство.

Стимульный образ. Стимулы симпатии нередко объединены в определенные совокупности — образ. Совокупность стимулов, вызывающих у каждого отдельного человека чувство симпатии к другому, высоко индивидуальна и значительно различается у разных людей. Особенно это касается не поверхностной, а так называемой «глубокой симпатии», т. е. симпатии между людьми, связанными многосторонней связью (например, между членами семьи). Здесь большую роль играет не наличие отдельных личностных особенностей у объекта симпатии, а определенное сочетание этих особенностей, составляющее целостный образ (Sorokin P., 1950), характеристики которого зависят от сложной совокупности условий воспитания, от психологических характеристик тех людей, с которыми он был связан (особенно в детстве), от характера его взаимоотношений с этими людьми.

Связь с другими мотивами. Для симпатии весьма характерна неразрывная связь с родительским и сексуальным инстинктами. «За хорошей дружбою кроется любовь», — поется в песне. Нередко обнаруживается глубокое сходство стимулов, пробуждающих чувство симпатии, с теми, что пробуждают сексуальное или родительское чувство.

Тот образ, который пробуждает наше чувство симпатии, далеко не всегда соответствует реальному образу супруга или ребенка. Сходство часто оказывается лишь частичным. Между «стимульным образом» и «реальным» возникает сложное взаимодействие (например, «идеализация»).

От степени их совпадения может решающим образом зависеть интенсивность чувства.

«Я думал, что моя жизнь вполне устроена. У меня было все, чего я хотел: жена, дом, интересная работа, всеобщее уважение. Я искренне считал, что я счастливый человек. Так было, пока я не встретил ее. Тогда я понял, что понятия не имел о том, что такое счастье и что такое любовь. Ради нее мне пришлось отказаться от всего. Я все начал заново. Но мне ничего не жаль, и сейчас я действительно счастлив».

Перед нами высказывание человека, который наконец-то встретил женщину, которая пробудила в нем всю интенсивность страсти, на которую он, оказывается, был способен. Вполне возможно, что его жена была замечательным человеком, воплощением ума, красоты и многих других добродетелей, однако она не была «то, что надо» именно для него. Возможно, что у женщины, которую он встретил, не было ни одной из перечисленных добродетелей, но в ней, в ее облике, поведении или в ее отношениях с людьми было что-то необъяснимое и невыразимое, оказавшееся для него важнее всего. Вся история братьев Карамазовых завязалась из-за того, что «у Груньки-стервы такой изгибчик в мизинце, во всем теле отдается... ». Качества, которые притягивают индивида, вызывают у него чувство симпатии, могут быть весьма противоречивыми. Возможно расщепление этого образа: черты его могут быть рассеяны среди разных людей. «К одному мужчине женщину тянет могучий голос тела, с другим ее роднит глубокое духовное родство и взаимопонимание», — писала об этом Инесса Арманд.

Какая-то совокупность человеческих черт вызывает у индивида чувство симпатии. Однако оно редко бывает единственным: объект симпатии, как правило, вызывает и другие чувства, нередко весьма различные по содержанию и направленности (неуверенность, беспокойство, ненависть и так далее).

Отношения симпатии, как правило, амбивалентны. Они отражают индивидуальную историю развития чувств конкретного человека. Эта история была в центре внимания самых различных психологических и психотерапевтических школ, каждая из которых так или иначе объясняла ее: на протяжении всей жизни индивида и особенно в его ранние годы эти чувства связывались с индивидуальным развитием личности и с разрешением межличностных проблем, возникавших в процессе ее развития.

Было показано, что отношения симпатии могут быть отражением тех отношений (особенно неразрешенных конфликтов), с которыми индивид столкнулся на предыдущих этапах своей жизни (Freud S., 1905, 1921).

Они могут быть связаны со стремлением компенсировать недостатки своей личности, желанием через чувство симпатии «приобрести те свойства, которых индивиду не хватает» (Meissner, 1978). В терминах психоанализа это звучит так: «переизбыток нарциссического либидо, из-за которого любимый становится как бы представителем недостижимого Я-идеала» (Freud, 1921).

Симпатия может быть связана с возможностью проявить скрытые стороны своей личности, реализовать «неосознаваемые фантазии», «темную сторону "Я"» (Dick, 1963).

Амбивалентность чувства симпатии может быть связана с прежними травматизациями этого чувства, со страданием, которое человек испытал, когда люди, чьи чувства были для него особенно важны, отвергли его. Поэтому в комплексе с симпатией могут выступать агрессия, садизм, подавление личности того, кто вызывает это чувство. Различным оказывается место этого чувства в структуре личности.

• Изучение механизмов эмоциональной идентификации в семье

Итак, мы имеем дело с чувством, которое может быть очень сильным и подавлять все другие, чрезвычайно индивидуальным, сложным и противоречивым, весьма важным с точки зрения интеграции семьи. В силу этого безусловно необходимо изучать его и иметь представление о его месте во взаимоотношениях членов семьи.

Стремясь понять личностные взаимоотношения в семье, мы должны ответить на вопросы, которые обсуждались выше.

§ Что именно у каждого из членов семьи является стимулом симпатии, каков его «стимульный образ»?

§ Какова степень сходства реальных людей и реальных отношений в семье с этим образом?

§ Каково отношение индивида к стимульному образу, т. е. какие иные чувства, кроме симпатии, он вызывает, в чем проявляется амбивалентность чувства симпатии?

Важные примеры клинического изучения «стимульных образов» членов семьи, связанных с ними чувств и возникающих на их основе взаимоотношений, можно найти в трудах семейных психотерапевтов, работающих в рамках психоаналитического подхода.

Изучение «стимульного образа». Изучение механизмов эмоциональной идентификации в семье преследует две цели: во-первых, установить, как эти механизмы действуют; во-вторых (и это особенно важно), каковы резервы взаимной идентификации, т. е. возможности усиления их действия. О резервах взаимной идентификации мы говорим в первую очередь в тех случаях, когда тот или иной член семьи способен испытывать потребность в отношениях симпатии, однако отношения в семье и особенности личного облика других членов семьи блокируют проявление этого чувства и, соответственно, формирование взаимоотношений, основанных на симпатии.

Перед психологом или врачом, работающим с семьей, стоит нелегкая задача — для каждого члена семьи выявить «образ человека» и «тип взаимоотношений с ним», которые активизируют у него чувство симпатии.

При решении этой задачи может оказаться полезной разработанная нами методика «Предпочитаемый тип симпатии» (ПТС). Подробное описание методики и рисуночный тест даны в приложении 5.

Охарактеризуем принципы построения методики и некоторые особенности ее использования при изучении эмоциональной идентификации в семье. Методика включает в себя стимульный материал (рисуночный тест), систему тестовых заданий и план интервью. Стимульный материал — это 36 пронумерованных рисуночных портретов лиц разного пола и возраста. Рисунки подобраны так, чтобы различные половозрастные группы были представлены в равной мере: одинаковое число (по 6) мужчин и женщин старшего возраста, средних лет и младшего возраста. Рисунки отбирались из значительного числа (96) с тем, чтобы обеспечить возможно большее характерологическое различие между нарисованными людьми. Для этого 96 рисунков были предъявлены нескольким группам населения (учащимся высшего военного учебного заведения, учащимся техникума культуры, слушателям курсов повышения семейно-бытовой культуры — всего опрошено 140 человек). Давалось задание, во-первых, представить себе характер каждого из изображенных людей и, во-вторых, указать портреты лиц с похожими характерами. Таким образом были выделены группы сходных характеров; затем один из представителей группы отбирался для методики, другие же исключались, причем отбор производился таким образом, чтобы обеспечить принцип равной представленности различных половозрастных групп.

Кроме самих рисунков, которые раскладываются перед испытуемым, имеются еще «пустые» карточки того же формата. Система тестов включает стандартные и специфические задания. Стандартные изложены в методике. Специфические же обычно разрабатываются в ходе обследования.

Первое стандартное задание: внимательно рассмотреть все рисунки, представить себе характеры нарисованных людей и выбрать среди них человека, который нравится (привлекает, вызывает наибольшую симпатию). После того как выбор сделан, предлагается выбрать второго, третьего и т. д., проранжировав все рисунки — от наиболее симпатичного до самого антипатичного.

Порядок рисунков фиксируется письменно. Затем испытуемому предъявляются стандартные задания на установление функций произведенного выбора.

Примеры заданий: «Укажите, кто вам больше всего нравится внешне»; «Укажите, кому из них вы бы охотнее всего сделали подарок на Новый год»; «С кем вам было бы веселее всего?»; «За кем бы вы охотнее всего ухаживали, если бы он был тяжело болен?»; «Кого более всего вы бы ценили за жизненную мудрость?»; «В кого охотнее всего влюбились бы?».

Вслед за этим устанавливается, во-первых, носители каких «желаемых отношений» занимают ведущие места в проранжированном наборе рисунков. Например, если наиболее нравящийся (занимающий первое место в этом наборе) является тем, за кем обследуемый охотнее всего ухаживал бы в том случае, если бы тот был тяжело болен, то делается предположение, что ведущим стимулом в развитии симпатии является тяжелое, зависимое положение объекта симпатии и возможность помогать ему. Если у наиболее нравящегося несколько функций, делается вывод, что ведущих стимулов в развитии симпатии тоже несколько.

Далее предположение о ведущем стимуле в развитии симпатии проверяется. Для этого задание, касающееся ведущего стимула, повторяется. Например, если больше всего нравится индивид, за которым бы ухаживал в случае тяжелой болезни, то дается следующее задание: «А за кем еще из этих людей вы бы охотно ухаживали, если бы они были тяжело больны?» Если второй выбранный входит в первую шестерку наиболее нравящихся людей, тем самым предположение подтверждается на 10 % уровне (вероятность того, что сразу два лица, за которыми обследуемый хотел бы ухаживать в случае тяжелой болезни, входят в первую шестерку наиболее привлекательных — чистая случайность и составляет не более 10 %) (Muller P. et al., 1982).

В случае подтверждения предположения предлагается проранжировать все лица, изображенные на рисунках, в соответствии с ведущим стимулом. Так, если ведущим оказались беспомощность объекта симпатии и возможность помогать бму, то предлагается проранжировать всех по этому признаку: от того, за кем охотнее всего ухаживал бы, до того, за кем наименее охотно.

Когда задание выполнено, обследуемому вручаются пустые карточки. Предлагается на каждой из них обозначить (любым способом) каждого члена своей семьи, подумать, как можно его изобразить. Затем дается задание вставить эти карточки в ранее проранжированный ряд рисунков. Помещение члена семьи в начало ряда (например, в первую шестерку) интерпретируется как показатель того, что он стимулирует чувство симпатии, т. е. вызывает ведущий стимул.

Помещение его в конце ряда (например, в последнюю шестерку) дает основание для обратного вывода (индивид фрустрирует ведущий стимул — вызывает в данном отношении антипатию). Для количественной оценки степени обоснованности полученного вывода (для опровержения противоположной гипотезы, в соответствии с которой помещение «белой карточки» в начало или в конец ранжированного ряда — случайное событие) используется таблица вероятностей биноминального распределения.

Завершающая часть исследования — интервью, план которого входит в методику. Врач или психолог, проводящий обследование, обращается к портрету человека, наиболее привлекательного с точки зрения исследуемого стимула симпатии, и говорит обследуемому члену семьи: «Расскажите об этом человеке все, что придет вам в голову. Попробуйте хотя бы примерно угадать, что он думает, что чувствует, что его заботит и что радует. Кем бы этот человек мог быть для вас (сыном, мужем, хорошим знакомым)? Как бы он с вами разговаривал, как бы обращался? Как бы вы вели себя по отношению к нему?»

Задача исследователя на этом этапе — добиться максимально возможной конкретизации важнейшего стимула симпатии. Так, если на прошлом этапе было установлено, что член семьи склонен испытывать чувство симпатии к людям, находящимся в беспомощном положении, то на этом этапе нужно выяснить, как он представляет себе это беспомощное положение конкретно, какие чувства, высказывания, поведение объекта симпатии свидетельствуют для него о беспомощности и связанных с ней переживаниях.

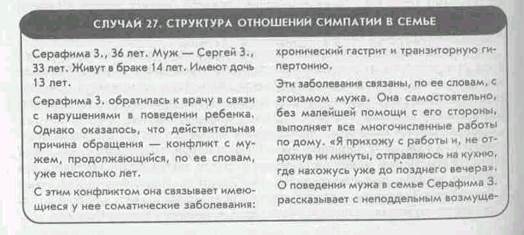

Обратимся к примерам проявления данного механизма семейной интеграции в семьях, оказывающих психотравмирующее воздействие на своих членов (случай 27).

Как было показано выше, немалую роль в разрешении семейного конфликта и его неблагоприятных последствий могут играть механизмы семейной интеграции, и в частности механизм эмоциональной идентификации. Поэтому при изучении любого семейного нарушения необходимо обследование этих механизмов. Если оно покажет, что они нарушены и поэтому не участвуют в смягчении и коррекции нарушений, то необходимо принять меры для усиления их действия. Такое обследование было проведено и в описываемом случае (семейная психотерапия семьи Серафимы 3.).

Потребности каждого члена семьи в симпатии и возможность их удовлетворения изучались клинически и с помощью описанной выше методики ПТС. В полном соответствии с ожиданиями, у Серафимы 3. потребность в похвале и признании со стороны авторитетной личности выявлена в качестве ведущей. По данным исследования, те люди, чье признание ей необходимо, старше ее, благожелательно наблюдают за ее усилиями, советуют «поберечь себя». Весьма любопытно, что в описании взаимоотношений с такими людьми не фигурируют похвалы вслух (которые, как мы помним, создают проблемы для ее мужа).

Ей важно, что на нее смотрят и что думают о ней одобрительно, признавая и хваля ее самопожертвование. Неожиданностью для исследователей был второй ведущий стимул: оказалось, что ей нравятся люди, которые радуются или испытывают удовольствие, причем именно в том случае, если она сама может им его доставить. Лица, которым она хотела бы сделать подарок (два человека), оказались среди шести наиболее нравящихся. В обоих случаях это были молодые люди: мальчик и юноша.

Во многом соответствовали исходным предположениям результаты обследования Сергея З. Ему больше всего нравятся люди, которые стремятся ему помочь, доставить радость, удовольствие.

Оба супруга поместили «белые карточки» с воображаемыми портретами друг друга в конец проранжированного по ведущему стимулу ряда портретов. Серафима З. положила его в конце ряда рисунков, проранжированных по признаку «благожелательно наблюдают за мной, понимают и ценят мои усилия». Точно такжена шестом месте от конца оказалась карточка жены в проранжированном Сергеем З. ряду по признаку «стремятся мне помочь, доставить мне радость, удовольствие».

Таким образом, существующие в данной семье отношения блокировали имеющиеся потребности в симпатии и весь связанный с ними механизм эмоциональной идентификации. Эти отношения побуждали мужа не признавать усилии жены, не проявлять нужных ей чувств признательности и уважения, а ее существующие отношения побуждали, во-первых, критиковать и всячески подавлять нужный мужу тип отношений; во-вторых, отрицательно относиться к тем его личностным особенностям, которые в действительности могли быть ей симпатичны (речь идет о ее симпатии к людям, которым она может доставить радость, и о его — к людям, которые ее доставляют). В результате механизм эмоциональной идентификации в семье фактически не действовал, что не давало возможности использовать его для смягчения фрустраций и снятия конфликтов. Результат обследования показал и направление психотерапевтической работы с семьей. Стало ясно, что нужна не только работа по выявлению и коррекции конфликтного отношения, но и психотерапевтические мероприятия по активизации отношений взаимной симпатии между супругами. Такая работа была проведена и дала положительный результат. Некоторые ее аспекты будут освещены ниже — при обсуждении путей коррекции нарушенного отношения симпатии.

В процессе исследования отношений симпатии в семьях создан и апробирован оригинальный психологический тест «Возраст. Пол. Роль» (ВПР), позволяющий проследить аспекты отношения к своему и противоположному полам в различных возрастных группах, начиная с 4 лет, и соответствия собственной половой принадлежности (см. приложение 8).

Метод является невербальным и соответствует введенному Франком понятию проективных тестов (L. К. Frank, 1939).

Результаты могут быть выражены количественно, что повышает его эффективность и позволяет рассматривать и как шкальный метод.

Идея метода ВПР принадлежит литовскому психологу В. Юстицкису, развитие идеи, создание структуры текста, первой версии стимульного материала и математическая обработка — Э. Г. Эйдемиллеру.

Окончательный вариант стимульного материала и клиническая апробация — С. В. Кудрявцевой; создание аппарата для математической обработки данных — Э. В. Волкову и С. В. Кудрявцевой.

Тест ВПР является модификацией психологического проективного теста «Предпочитаемый тип симпатии» (Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В., 1990), который был создан для исследования осознаваемых и неосознаваемых проявлений симпатии у членов семьи. В создании и апробации теста ВПР также принимали участие психиатр Н. В. Александрова, психолог из Республики Кипр Костас Константину (1992), а также С. И. Заморев (1995).

• Теоретическое обоснование теста ВПР

Теоретическое обоснование метода опирается на особенности субъективного зрительного восприятия, влияния на восприятие механизмов идентификации, переноса, категоризации и психологических установок.

В момент восприятия любой зрительной информации между субъектом и воспринимаемым объектом устанавливается определенная эмоциональная связь, содержанием которой является переживание своей тождественности с объектом. Таким образом, при восприятии портретов имеет место эмоционально-когнитивный процесс неосознаваемого отождествления себя с наблюдаемым объектом (портретом, человеком), т. е. процесс идентификации.

Кроме того, при субъективном восприятии имеет место феномен категоризации — психический процесс отнесения единичного объекта к некоторому общему классу, группе. Увидев человека, мы одновременно фиксируем, что это — мужчина либо женщина, ребенок либо старик и т. д. Объект (в нашем случае штриховой портрет) воспринимается как представитель некоторого класса, причем на него переносятся обобщенные особенности и характерные признаки класса в целом.

Следующий важный аспект восприятия — установка, т. е. предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им появления определенных объектов и обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер восприятия и отношения к данному объекту. Установка является основой субъективной избирательной активности и обеспечивает направленность выборов (Узнадзе Д. Н., 1949; Hebb D. О., 1949).

Таким образом, восприятие носит предметный избирательный характер.

Значение предмета (в данном случае портрета) связано не только с его конфигурацией или целостностью, но и с прошлым опытом (Павлов И. П., 1951; Helmholtz Н. V., 1910; Leeper R. W„ 1935; Allport F. H„ 1955; Krech D., 1969).

Кроме того, при одновременном предъявлении испытуемому некоторого количества различных портретов, расположенных в случайном порядке, избирательность восприятия обусловливается феноменом «фигуры и фона» (Osgood С. Е., 1953). Человек останавливает свой выбор именно на тех портретах, которые имеют для него личностный смысл, которые по тем или иным причинам оказываются значимыми.

Итак, предложенный оригинальный проективный тест ВПР позволяет сделать заключение о том, как субъект воспринимает себя в аспекте пола и возраста, свою половую роль в данной системе отношений и как он к этой роли относится. Этим определяется валидность теста.

• Этапы создания и разработки теста ВПР

Первоначальный вариант стимульного материала, опубликованный в руководстве «Семейная психотерапия» (Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В., 1990), потребовал определенных изменений в связи с тем, что мужские и женские портреты, а также портреты людей, относящихся к разным возрастным группам, были не одинаково представлены (из 36 портретов: 26 взрослых, 10 детей; 16 мужских и 20 женских).

Создавая новый стимульный материал, мы стремились удовлетворить следующим требованиям:

1. Одинаковая представленность мужских и женских портретов.

2. Одинаковая представленность портретов различных возрастных групп.

3. Оптимальное количество и размер портретов — для, того, чтобы можно было воспринять весь стимульный материал одновременно и избежать зрительного перенапряжения.

Все лица на портретах намеренно изображены «гипомимичными» или «застывшими», чтобы исключить погрешности, неизбежно возникающие при восприятии любого лица. Нам было важно, чтобы испытуемые ориентировались в большей степени на пол и возраст изображенных людей, а не на их мимику, настроение, характер, узнаваемость и т.д.

Учитывая данные А. Л. Яргуса (1965) о восприятии лица (основное внимание уделяется глазам, губам и носу, а остальные детали лица рассматриваются бегло), мы сочли наиболее приемлемыми для стимульного материала изобразить лицо в положении анфас или 3/4, исключив изображения «в профиль».

Вначале был создан предварительный вариант стимульного материала, включавший 50 штриховых портретов лиц различного возраста (с детей 4-5 лет и вплоть до пожилых людей).

Предварительный набор включал 25 портретов лиц женского пола и 25 — мужского.

Был выбран оптимальный размер карточек 6х9 см, позволяющий одновременно расположить все карточки на столе.

Следующим этапом была оптимизация количественного состава предварительного набора и исключение тех лиц, которые большинством людей воспринимаются как явно положительные, либо как явно отрицательные.

С этой целью предварительный набор предлагался здоровым испытуемым (61 человека — 39 женщин и 22 мужчины), которые получали инструкцию ранжировать все портреты в порядке предпочтения: от самого приятного до самого неприятного.

Портреты, наиболее часто оказывавшиеся в начале или в конце ряда, были исключены.

В результате был получен окончательный вариант стимульного материала, представленный набором из 30 карточек, в котором 15 мужских и 15 женских штриховых портретов.

Каждый портрет снабжен двузначным цифровым кодом. Первая цифра (от 1 до 5) соответствует возрастной группе портрета:

1 — дети в возрасте от 4 до 12 лет;

2 — подростковый и юношеский возраст 13-21 год;

3 — возраст ранней зрелости 22-35 лет;

4 — возраст поздней зрелости 36-55 лет;

5 — пожилой возраст — старше 55.

Данные возрастных границ и терминология приведены в соответствии с Международной классификацией ООН 1988 г.

Вторая цифра фиксирует половую принадлежность портрета. Четные цифры (от 2 до 6) — у мужских портретов; нечетные — у женских.

Все карточки стимульного материала разделяются на пять возрастных групп; по шесть карточек в каждой группе, где 3 мужских портрета и 3 женских.

Например, номер портрета 32 обозначает, что это портрет мужчины, принадлежащего к 3 возрастной группе.

Номер 15 — портрет девочки (1 возрастная группа).

Двузначный код, введенный вместо порядкового номера, был необходим для последующей математической обработки данных.

Получив окончательный вариант стимульного материала, мы изменили процедуру обследования. Испытуемым предлагалось выбирать только те портреты, которые кажутся наиболее приятными или наиболее неприятными, и затем ранжировать их.

Число выбранных портретов ограничили 12 — по 6 «приятных» — (далее в тексте — «предпочитаемых») и 6 «неприятных» («отвергаемых»). Число 6 выбрано в связи со следующими факторами:

§ испытуемый имеет возможность включить в это количество карточки всех пяти возрастных групп;

§ испытуемый имеет возможность выбрать одинаковое или неодинаковое количество мужских и женских портретов.

Всем испытуемым предлагалась следующая инструкция: «Разложите на столе (или на любой другой плоской поверхности) все тридцать карточек с портретами. Внимательно рассмотрите их и выберите 6 портретов, которые кажутся вам наиболее приятными, и 6 наиболее неприятных. Выбранные карточки расположите в двух рядах: предпочитаемые, начиная с самого приятного, и отвергаемые, начиная с самого неприятного».

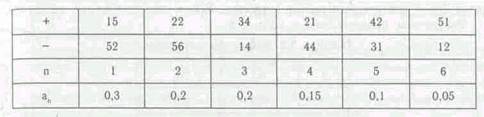

Учитывая вышеуказанное обозначение карточек с портретами, результаты выборов испытуемого фиксировались следующим образом:

+ 15. 22. 34. 21. 42. 51,

- 52. 56. 14. 44. 31. 12,

где № 15 — первый среди предпочитаемых портретов, а № 52 — первый среди отвергаемых.

• Математический аппарат для обработки данных теста ВПР

Первичные («сырые») результаты выборов испытуемых были подвергнуты количественному и качественному анализам.

Для этой цели был создан специальный математический аппарат. Предложенные формулы разработаны для раздельного анализа отвергаемых и предпочитаемых портретов. В результате были получены коэффициенты предпочтения и отвержения. Каждая формула учитывает 6 «сырых» значений, причем предпочитаемые портреты учитывались со знаком (+), а отвергаемые — со знаком (-).

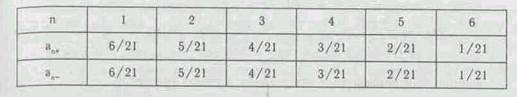

Каждому месту портретов от 1 до 6 приданы «весовые» значения в зависимости от места, которое он занимал в раскладке. Условно вес первого места мы определили в 6 баллов. Вес второго — 5 баллов. Третьего — 4 балла и так далее.

Однако сумма всех весов должна быть равна 1. Для удовлетворения этого требования были суммированы баллы всех «весовых» значений:

6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21

и затем преобразованы величины весов:

6/21 + 5/21 + 4/21 + 3/21 + 2/21 + 1/21 = 1.

Таким образом. Наибольший вес (первое место) составляет 6/21, а наименьший (шестое место) — 1/21.

Обозначив единицу карточки портрета индексом (а), а номер места портрета индексом (n) мы составили табл. 4.

Таблица 4. Весовые коэффициенты (первичные)

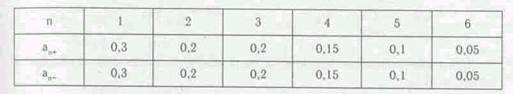

Однако использование правильных дробей крайне неудобно для дальнейшего подсчета, поэтому данные аn были переведены в десятичные дроби и округлены.

Проверка показала, что данная процедура принципиально не изменила конечный результат, и мы получили следующие an, представленные в таблице 5.

Таблица 5. Весовые коэффициенты (окончательные)

где аn+ — весовой коэффициент предпочитаемых портретов

аn- — весовой коэффициент отвергаемых портретов.

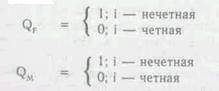

Далее, вторая цифра обозначения портретов получила индекс i, с условием, что:

i — четная для мужских портретов;

i — нечетная для женских портретов;

И было введено дополнительное условиеQ:

QF — для женских портретов,

QM — для мужских портретов;

причем:

Описанные процедуры позволили создать формулу для вычисления взвешенных коэффициентов.

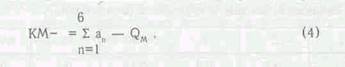

Взвешенный коэффициент предпочитаемых женских портретов

Взвешенный коэффициент предпочитаемых мужских портретов

Взвешенный коэффициент отвергаемых женских портретов

Взвешенный коэффициент отвергаемых мужских портретов:

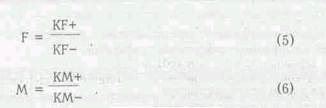

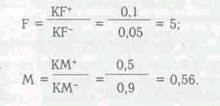

Кроме взвешенных коэффициентов, были получены относительные коэффициенты F и М:

Кроме названных коэффициентов, первоначально был введен еще один коэффициент — F/M, выражающий отношение портретов своего пола к портретам противоположного пола и M/F как предполагаемый коэффициент идентичности.

Однако исследование показало, что полученная величина не отражает действительной картины половозрастных предпочтений.

Названный коэффициент сохранен в таблицах результатов, но в дальнейшем не учитывался. Таким образом, в настоящем исследовании мы отказались от первоначальной идеи (Эйдемиллер Э.Г., Константину К. 1992) определения нормативного коэффициента половой идентичности для лиц мужского и женского пола и определения нарушений идентичности в количественном выражении (больше или меньше нормы). Вместо единичного коэффициента идентичности предложены 6 коэффициентов, рассчитанных в различных возрастных группах (контрольная группа) и отражающих принятие себя в половозрастном аспекте.

Для каждого испытуемого рассчитывалось 6 значений предпочтений и отвержений по полу: 4 абсолютных: KF+, KF-, KM+, КМ- и 2 относительных: F и М.

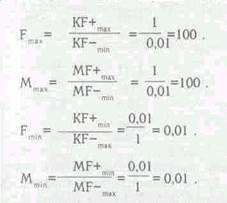

Согласно описанной выше процедуре, если среди предпочитаемых портретов в выборке субъекта оказались только женские портреты, то: KF+ = 1; KM+ = 0. Если среди предпочитаемых портретов в выборке субъектов оказались только мужские портреты, то KF+ = 0; KM+ = 1. Если среди отвергаемых портретов оказались только женские, то KF- = 1; KM- = 0. Если среди отвергаемых портретов оказались только мужские, то: KF- = 0; KM- = 1. Но, так как значение F и М есть частное от деления, а делить на 0 нельзя, то в таких случаях вместо KF± = 0, условились, что KF± = 0,01; вместо КМ± = 0, условились, что КМ± = 0,01, т. е. равно значению минимального веса аn следующего за а6: а5 = 0,1; а6 = 0,05; аmin = 0,01.

Таким образом, «разброс» значений KF и КМ составляет от 0,01 до 1. Следовательно, в описанных случаях мы имеем max и min значения F и М.

Т. е. разброс значений М и F — от 0,01 до 100.

Кроме вышеописанных коэффициентов предпочтений и отвержений по полу были рассчитаны взвешенные возрастные коэффициенты, отражающие возрастные предпочтения и отвержения выборов испытуемых.

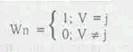

Для этого был введен индекс j, обозначающий возрастную группу от первой до пятой (j = 1...,5) и индекс V, соответствующий первой цифре номера карточки с портретом (V = 1,...,5).

Дополнительный показатель Wn, причем

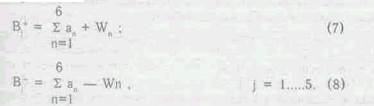

В результате была получена формула для расчетов взвешенных возрастных коэффициентов:

где Вj+ — взвешенный возрастной коэффициент для предпочитаемых портретов, Вj- — взвешенный возрастной коэффициент для отвергаемых портретов.

Оба коэффициента рассчитываются для каждой из пяти возрастных групп, таким образом мы получаем всего 10 значений: Вj+ — 1...5, и Вj- — 1...5.

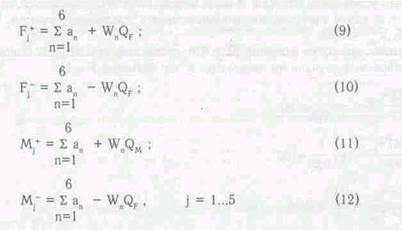

Кроме того, воспользовавшись условием Q, возможно рассчитать половозрастные коэффициенты для каждой из 5 возрастных групп:

где Fj+ — половозрастной коэффициент предпочитаемых женских портретов в определенной возрастной группе, Fj- — половозрастной коэффициент отвергаемых женских портретов в определенной половозрастной группе, M j+ — половозрастной коэффициент предпочитаемых мужских портретов в определенной возрастной группе, М j- — половозрастной коэффициент отвергаемых мужских портретов в определенной возрастной группе.

Разработанный математический аппарат позволяет получить результаты с помощью специальной оригинальной программы на ПК, а также возможна «ручная» обработка «сырых» данных по упрощенной схеме. Эта схема удобна для получения индивидуальных результатов при невозможности использовать ПК.

Вернемся к приведенному ранее в качестве примера выбору испытуемого:

+ 15.22.34.21.42.51

- 52.56.14.44.31.12

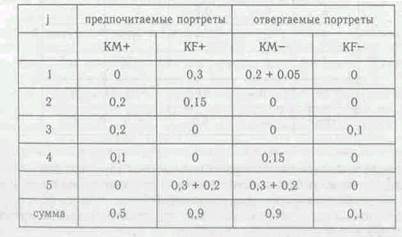

Здесь на первом месте среди предпочитаемых портрет с кодом 15, он и будет иметь самый большой вес, а на последнем 51, самый маленький вес. Среди отвергаемых портретов самый большой вес имеет портрет 52, а самый маленький — портрет 12. Данные удобно записать в виде табл 6.

Для получения коэффициента KF+ складываем веса всех женских портретов среди предпочитаемых:

KF+ = 0,3 + 0,15 + 0,05 = 0,5.

Для получения коэффициента КМ+ складываем веса всех мужских портретов среди предпочитаемых:

КМ+ = 0,2 + 0,2 + 0 = 0,5.

Таблица 6. Пример регистрации результатов при «ручной» обработке

Аналогично получаем KF - и КМ -:

KF- = 0,1

KM- = 0,3 + 0,2 + 0,2 +0,15 + 0.05 = 0,9.

Следовательно:

Для вычисления возрастных коэффициентов без ПК удобно воспользоваться табл. 7.1 — 7.3.

Таблица 7.1. Половозрастные коэффициенты

В табл. 7.1 записаны значения весов аn в соответствии с возрастной группой и половой принадлежностью. Суммируя значения в вертикальных рядах получаем коэффициенты КМ± и KF±.

Суммируя значения в горизонтальных рядах, получаем возрастные коэффициенты: B j+ — для предпочитаемых портретов, B j- — для отвергаемых портретов. Результаты представлены в табл. 7.2.

Таблица 7.2. Возрастные коэффициенты

| j | B j+ | B j- |

| 0,3 | 0,25 | |

| 0,35 | ||

| 0,2 | 0,1 | |

| 0,1 | 0,15 | |

| 0,0

Дата добавления: 2015-01-24; просмотров: 3275; |

Генерация страницы за: 0.201 сек.