Кот из дома – мыши в пляс

Пятница, около пяти вечера. Мы все были в комнате у тети Йос. Она вот‑вот должна была отправиться к своим родственникам в Харлем, где пробудет до воскресенья.

Тетя Йос стояла посередине теплой комнаты в зимнем пальто. Она уже три раза его снимала, и три раза Бет заставляла ее одеться снова.

– Не поеду, – сказала тетя Йос. – Не могу бросить вас здесь одних.

– Поедешь, – сказала Бет.

– Почему, милая моя, ну почему я должна ехать?

– Потому что у дверей тебя ждет такси, – сказала Бет. – Ты там немножко развлечешься.

– Я не хочу развлекаться.

– Ты тут сидишь безвылазно у себя в комнате, это нелепо, ты же не старуха. Они тебя очень любят.

– Я не хочу, чтобы они меня любили.

– Ты поедешь, – сказала Бет решительно.

Зван взял чемодан, а я – сумку с подарками. Мы спускались по лестнице от комнаты тети Йос до передней очень долго, потому что тетя Йос несколько раз разворачивалась и норовила подняться обратно наверх. Но в конце концов мы все же вышли на улицу, где на морозе стояло такси.

– Мне очень жаль, – сказала тетя Йос водителю такси, – но вы зря приехали.

– Вы не зря приехали, – сказал Зван, – она поедет с вами.

– Я не могу оставить детей одних, – сопротивлялась тетя Йос, – они будут безобразничать. А вдруг они заболеют?

– Если мы заболеем, то найдем дома уйму таблеток, – сказал Зван.

Водитель открыл перед тетей Йос дверцу.

– Вы собираетесь безобразничать, молодые люди? – спросил он безразлично.

– Разумеется, – ответил Зван.

Никогда в жизни не видел человека, который садился бы в такси так неуклюже, как тетя Йос.

– Вы об этом еще пожалеете, – сказала она напоследок.

Мы смотрели вслед такси и махали.

Тетя Йос смотрела на нас в заднее окно и не махала.

Бет стояла на площадке второго этажа, скрестив руки, и дожидалась нас. Пока что безобразничать было невозможно.

– Для нас это праздником не будет, – сказала она, – мы займемся проветриванием матрасов и уборкой в вашей комнате.

Какое‑то время мы как придурки делали то, что велела Бет. Потом мы со Званом вместе залезли в ванну мыться. Мы пели песни, разученные в школе, и другие; Зван поет очень чисто, мне это так надоело, что я нарочно стал время от времени давать петуха. Мы вовсю брызгались, и от мыльной воды у нас щипало глаза.

Когда стемнело, Бет прочитала нам вслух сказку о девочке, у которой не было рук.

Мы со Званом сидели на полу перед камином.

Бет сидела на стуле у стола. Книжка сказок братьев Гримм лежала у нее на коленях. Читая, она низко склонялась над книгой и из‑за этого казалась меньше, чем обычно. Она читала так тихо, что я едва ее слышал.

– Тсс… – сказал я Звану.

– Я и так молчу, – ответил Зван.

Закрыв глаза, я слышал голос Бет лучше. Теперь она шептала мне прямо на ухо, и я ничего не пропускал.

Это была замечательная сказка.

Глупый мельник нечаянно продал свою дочь черту. Черт велел ему отрубить ей кисти рук. Девушка сказала: отрубите мне, батюшка, руки, я ваша дочь и должна вас слушаться. Мельник со слезами на глазах отрубил дочери руки. Дочка тоже горько плакала, и черт потерял над ней власть, потому что от слез она стала совершенно чистой, а если человек чист, то его так любит Бог, что черт уже не может причинить ему зла. Девушка убежала из дома мельника, вышла замуж за доброго‑предоброго короля, который подарил ей две серебряные руки, но черт все еще не мог успокоиться. С помощью всяких там записочек он так всех взбаламутил, что когда девушка родила сына, добрый‑предобрый король подумал, что это не его сын, и велел своей матери укокошить и девушку, и ребенка. Так что, выходит, король был не таким уж добрым‑предобрым. Девушка сбежала от короля (я в нее успел уже по уши влюбиться, несмотря на ее холодные серебряные руки) и стала жить вместе с сыном у одного ангела, она каждый день молилась, Богу это сильно нравилось, и он сделал так, чтобы у нее выросли новые руки.

Как только у девушки опять появились руки, Бет прекратила чтение.

– Неужели они просто так взяли и выросли? – спросил я.

– Да, просто так взяли и выросли, – сказала Бет. – После этого она смогла давать сыночку оплеухи и гладить по головке, когда он плакал.

– Там этого не написано, – сказал Зван, – ты выдумываешь!

– А у сыночка было имя?

– Конечно, – сказала Бет, – девушка назвала его Горемыкой. Ей так нравилось это имя! Когда он смеялся, она спрашивала: почему ты так веселишься, Горемыка?

– Почитай, пожалуйста, дальше, – попросил я.

Бет стала читать дальше.

После долгих поисков король нашел своих жену и сына, он поцеловал их, посадил малыша Горемыку себе на колени, так что кончилось все хорошо.

Когда Бет отложила книгу, мы со Званом все сидели и радовались услышанному.

– Я бы очень хотел, чтобы меня звали Горемыкой, – сказал я.

– Все бы хотели, – сказала Бет.

– Тебе понравилось, Зван? – спросил я.

– Руки не могут вырасти заново, – сказал Зван.

– Пим, – сказала Бет, – ты ничего не понимаешь в сказках.

– Руки прекрасно могут вырасти заново, – сказал я. – Почему бы и нет? Ранки же со временем зарастают.

– Конечно, – рассмеялась Бет. – Вот ты понимаешь.

Я с гордостью посмотрел на Звана. Он обиженно глядел в пол, и я чувствовал себя победителем.

В субботу после уроков, около двенадцати, мы со Званом бежали из школы во весь опор, и никакие хулиганы не смогли нас догнать.

– Давай сходим к тете Фи, – предложил я Звану, когда мы уже спокойно шли по Галерее, – по субботам тетя Фи дает уроки кройки и шитья девочкам из МУЛО[18], очень здорово, эти девочки чуть‑чуть старше Бет и болтают про такие вещи, что ой‑ой‑ой, почти все, и по крайней мере одна из них жутко смущается.

– Да‑да, – сказал Зван, – смущающиеся девочки – это самое интересное.

– Но только имей в виду, – сказал я, – если тетя Фи заведет шарманку про нашу новорожденную принцессу[19], то не строй рожу. Тетя Фи без ума от этой принцессы, она даже послала поздравительную открытку ее маме Юлиане.

– Как мило, – сказал Зван. – Ладно, не буду строить рожу, если она заведет шарманку про принцессу.

Тетя Фи сидела с гордым видом у печки. На ногах у нее были красные носки, так что я зря волновался. Я‑то боялся, что Зван увидит ее большую босую ногу с красными пятнами, он бы ух как распереживался.

Сегодня у тети Фи на уроке было три ученицы, все тихони. Я не сердился на Звана за то, что он так долго на них таращился. Одна из них теребила какую‑то блузку, другие две как пай‑девочки сидели за швейными машинками. На нас они не обращали внимания. В отличие от тети Фи, которая пристально рассматривала Звана.

– Как хорошо, – сказала тетя Фи, – что я наконец‑то могу познакомиться с твоим другом.

Зван не слушал тетю Фи. Он поедал глазами девушку, теребившую блузку. Она смотрела на него большими голубыми глазами, и я сделал вывод, что Зван на самом деле донжуан.

– Ах, – сказала тетя Фи, обращаясь к Звану, – я все знаю, даже представить себе невозможно.

Голубоглазая девушка пыталась вдеть нитку в иголку. При этом она скосила глаза – так, как может скосить глаза только голубоглазая девушка, и на секунду я так жутко влюбился в нее, что даже забыл, в кого я на самом деле влюблен, хоть я и знал, что быть без ума сразу от двух девушек нельзя, так не полагается, потому что, когда вырастешь, можно жениться только на одной, а не на двух или трех. Зван почесал затылок. Он, как и я, прибалдел от этой тихой косоглазой девушки.

– Это был настоящий кошмар, – сказала тетя Фи. – Война есть война.

Теперь Зван перевел взгляд на тетю Фи.

– Простите, – сказал он, – я невнимательно слушал, что вы говорите?

– В детстве, – рассказывала тетя Фи, – у меня был знакомый мальчик, такой, как ты, мы часто гуляли вместе, наверное, мы дружили. Потом я его часто встречала на Амстелвелде. А теперь больше не встречаю, это так странно – я видела его на Амстелвелде каждый понедельник, а во время войны его забрали, потому что он был… потому что он был такой же, как ты, малыш, так что радуйся, что ты остался в живых.

– А у тебя из носа капля свисает! – закричал я девушке с иголкой и ниткой.

Она вытерла нос, сердито посмотрела на меня, и я громко расхохотался.

– Нам еще надо купить хлеба, Томас, – сказал Зван.

Мы сломя голову бросились вниз по лестнице и выскочили на улицу. Тут мы чуть не попали под колеса велотележки Хейна. Бедняга с риском для собственной жизни сделал резкий поворот и врезался в фонарный столб, после чего грохнулся на затвердевший снег. И со смехом остался лежать.

Мы со Званом помогли двухметровому великану встать на ноги.

– Ребята, – сказал Хейн, – сегодня воскресенье! Здорово, да?

– Сегодня суббота, Хейн, – сказал я.

– Суббота – тоже здорово, – сказал Хейн. – Хотите прокатиться, да?

Когда мы залезли в кузов Хейновой велотележки и стали смотреть в небо, чтобы не видеть, как опасно он едет, я сказал Звану:

– Глупая у меня тетя, да?

– Да нет, – сказал Зван. – Нас многие пугаются – те, кто что‑то слышали, о чем раньше не знали или не хотят знать. Это ты ей обо мне рассказал?

Я помотал головой:

– Это тетя Йос.

– Да, конечно, – сказал Зван, – как я не догадался.

– Когда тетя Фи смотрит на меня, – сказал я, – она видит полусироту и уже плачет. А ты полный сирота, ты даже втройне сирота. А чего ты так пялился на этих девчонок?

– Они с нами не разговаривали, – сказал Зван.

– Так то же девчонки! – сказал я.

– Они учатся шить и кроить – а зачем?

– Чтобы в будущем ставить заплаты на брюки мужу и шить из старых отцовских костюмов одежду для своих десяти детей. Вот они и учатся, Зван.

Зван усмехнулся.

Я посмотрел вбок; мимо нас вплотную проезжал гигантский грузовик, так что я снова стал смотреть в небо.

– Я отвезу вас на набережную Эй! – крикнул Хейн.

– Нет, Хейн, высади нас на площади Фредерика!

Я смотрел на Звана. Дико трясясь в этой тележке с колесами без шин, он глядел в небо и казался совершенно расслабленным.

– Твой старик еще надавал тебе оплеух, Хейн? – спросил я.

– He‑а, пальцем не тронул, ни сегодня, ни вчера.

– Стареет твой отец, да?

– Папа стареет, папе уже тяжело меня лупить.

Хейн умирал со смеху.

– Осторожно, Хейн! – крикнул я.

На площади Фредерика он затормозил так резко, что велотележка чуть не перевернулась на скользкой мостовой.

Ближе к вечеру мы со Званом стояли в нише при входе в какой‑то дом. Бет стояла на улице чуть дальше и нетерпеливо ждала нас. Я подсчитывал свои монетки по десять и двадцать пять центов, Зван подсчитывал свои, и результат был совсем неплох.

– У нас куча денег, – сказал я. – Ты человек экономный?

– Сегодня – нет.

– А у Бет хватит денег?

– У Бет есть целый кошелек, полный монет.

Я даже присвистнул.

– Это будет великий день, – сказал я. – Я не хочу в «Синеак», давайте сходим в настоящий кинотеатр, большой, с бархатными сиденьями. Там показывают фильмы для любого возраста. Что ты хочешь – фильм с музыкой или с драками?

– Хочу на фильм, где дерутся и поют.

Идти по городу вместе с Бет было совсем не так, как без нее. Для тринадцатилетней девочки она шла немыслимо большими шагами, так что нам была видна только ее спина. Время от времени она оборачивалась к нам и кричала: «Сегодня я устраиваю себе выходной!» или: «Сегодня я ни из‑за чего не расстраиваюсь!»

– Мы идем в кино! – крикнул я ей. – В настоящий кинотеатр.

– Я плачу! – крикнула Бет.

– Она платит, – сказал я Звану.

– Какая она сегодня веселая, а? – сказал Зван.

– Я от тебя без ума, Бет! – крикнул я, когда она уже перешла через Вейзелстрат, а мы еще стояли на тротуаре.

Она обернулась:

– Что ты говоришь? Я ничего не слышу!

Потом помахала нам и засмеялась.

Я не стал повторять того, что сказал.

– Она прекрасно все услышала, – сказал Зван.

– Откуда ты знаешь? – спросил я.

– Она засмеялась, – сказал Зван. – А смеется Бет два раза в год.

– Может быть, она не смеется, когда ты рядом.

– Может быть.

– А почему ты ни в кого не влюбляешься?

– Мне нравится Лишье, – сказал Зван, – ты же знаешь.

Вот тебе и на. Я рассердился.

– Сегодня я ни из‑за чего не злюсь, – сказал я.

Машин больше не было, мы могли перейти через улицу. Пока мы переходили, я шепнул Звану на ухо: «Скажи ей потихоньку, что я в нее втюрился».

– И не подумаю, – сказал Зван.

Бет дала нам по две лакричные конфетки – два черных кружочка на ледяной ладони.

– А у тебя в твоей Барлеусовской гимназии уже есть дружок, Бет? – спросил я.

Бет со Званом посмотрели на меня в недоумении. Наверняка посчитали, что это глупый вопрос, и решили не отвечать.

Я пробил каблуком ботинка слой твердого снега, пока рылся в кармане в поисках носового платка, – платки всегда куда‑то прячутся, когда они нужны. Когда я опять поднял глаза, то увидел, что Бет и Зван все так же пялятся на меня; делать им, что ли, больше нечего…

– В кино все всегда целуются до одурения, – сказал я. – А я еще никогда не целовался до одурения… а вы?

Я сам не понимал, с чего это меня понесло, но я задал свой дурацкий вопрос прежде, чем успел подумать.

– Сегодня я ни из‑за чего не расстраиваюсь, – сказала Бет.

Она провернулась и пошла вперед.

– Что это на тебя нашло, Томми? – спросил Зван, когда мы шли дальше следом за Бет.

– Дурак я. Теперь она меня, наверное, будет ненавидеть, – сказал я. – Что мне делать? У нее нет сумки, которую я мог бы понести. Когда она на меня смотрит, мне кажется, что у меня из носа сопля свешивается. А о чем вы с ней вообще‑то разговариваете?

Зван пожал плечами.

– Не вредничай, Зван, расскажи мне, тогда я буду знать, как разговаривать с такой вот девочкой.

– Иногда она читает мне свой дневник.

– Правда? И про что она там пишет?

– Про то, как поссорилась с мамой. Она читает об этом так красиво, будто это сказка, совсем забываешь, что речь идет о настоящей ссоре у нас в доме.

– Бет читает вслух лучше всех на свете. А она читает тебе все, что пишет?

– Какое там!

– А про меня она в дневнике пишет?

Зван усмехнулся.

– Это не смешно, Зван, скажи мне честно.

– Томми то и Томми се, – сказал Зван. – Я знаешь как ревную!

От счастья я примолк. Хотя я терпеть не могу, когда меня называют Томми, мне было жутко приятно, что в дневнике у Бет я Томми, а не Томас.

Напротив «Синеака» на улице Регюлирсбрестрат в маленьком кинотеатре шел «Али‑Баба и сорок разбойников»[20]. К счастью, на него пускали без ограничения возраста.

Мы долго стояли в очереди. Мой нос несколько раз тыкался в черные волосы Бет, и она не обращала внимания, потому что когда стоишь в очереди, то такое бывает.

Девушка в униформе провела нас в зал. Мы сидели совсем близко от экрана. В зале было дымно, потому что все курили как ненормальные. И еще здесь рыгали, харкали и кашляли.

Бет сидела между нами.

– Попроси этих курильщиков перестать дымить, – сказала Бет.

Я встал, повернулся лицом к залу и заорал во всю глотку:

– Перестаньте, пожалуйста, все курить!

Зал грохнул от хохота, и я поскорее сел на место.

– Не делай так больше, Томас, – прошептала Бет. – Мне ужасно стыдно.

– Ты же сама попросила.

– Это я в шутку.

Я заметил, что Зван прислушивается к нашему разговору.

– Она пошутила, Зван, – сказал я.

– Откуда ты знаешь?

– Она сама сказала.

– Значит, ты должен посмеяться, – сказал Зван, – просто из вежливости.

– Тсс, – сказала Бет.

Я вздрогнул от счастья, когда занавески на экране раздвинулись и в зале зазвучала громкая музыка.

Начался киножурнал. Мы увидели ледяные просторы, вмерзшие корабли, людей с тележками, груженными углем, – в кинотеатре было, к счастью, тепло, и диктор за кадром говорил раскатистым голосом о том, что во всей нашей стране царит холод, но мы это и так видели, так что он мог бы и помолчать.

Потом был короткометражный фильм про Трех Балбесов[21]– трех маломерок‑братьев с дурацкими физиономиями. Один из них, с челкой, время от времени зажимал кому‑нибудь нос и вращал руку вправо, при этом раздавался жуткий скрип, или же колотил кого‑нибудь молотком по голове, и тогда слышался металлический звук, вроде того, как звучит индийский гонг у дяди Фреда. Я понял, что это такое кино, чтобы люди не плакали, а смеялись, вот я и смеялся до одури.

В зале все‑все заливались смехом.

Не смеялись только Зван и Бет.

Они сидели с постными лицами, как в церкви. С полной серьезностью смотрели этот глупый фильм. Им было жалко Балбесов, которых колотили по башке и кусали за уши.

В один момент, когда я от смеха чуть не свалился со своего сиденья, я заметил, что Зван и Бет смотрят на меня с недоумением и не понимают, чему я радуюсь.

Я даже расстроился. Зажал себе рот рукой, стал хохотать с закрытым ртом, так что получилось иканье и надуванье щек. Но, к счастью, картина про Балбесов скоро кончилась.

После перерыва, когда показывали всякую рекламу, начался основной фильм.

«Али‑Баба и сорок разбойников» оказался цветным. Я испугался, потому что думал, что цветными бывают только мультики. Но это было настоящее кино – ярко‑красное и ярко‑синее и с красивыми золотыми титрами в самом начале.

– Цветной! – взволнованно сказал я Бет.

– Да, – согласилась она, – так и есть, это цветной фильм.

Это оказалась восточная сказка.

В темно‑синюю ночь с ослепительно‑белой луной, у пруда, в котором отражались желтые огоньки, юноша и девушка поклялись друг другу в вечной верности. Они смотрели друг другу в глаза, и по нежной музыке было понятно, как сейчас красиво у них в душе. Я услышал, что Бет стала дышать чаще, чем обычно; вернее, я впервые вообще услышал, как она дышит. И я подумал: возьму ее за руку, я не могу смотреть такой чудесный фильм в одиночестве, – но, к счастью, отбросил эту мысль.

Несколько минут я вообще не дышал.

Там были белокаменные дома, дворцы со сверкающими полами и негры в тюрбанах, девушки из гарема исполняли танец живота, там был негодяй великий визирь, который во что бы то ни стало хотел жениться именно на той самой принцессе – на нее я вообще боялся смотреть, я никогда еще не видел такой красавицы, у нее были потрясающие темные глаза, брови казались двумя изящными карандашными линиями, кожа у нее была белая, мягкая и покрытая легким пушком, она не обращала внимания на мужчин, отвешивавших ей поклоны, по секрету от всех она любила Али‑Бабу, но Али‑Баба странствовал по пустыне, произносил «Сезам, откройся», и тогда раздвигалась скала, и он входил в пещеру, где хранились сокровища сорока разбойников, и я мысленно говорил ему: «Али, – говорил я ему, – прихвати с собой то, что можешь прихватить, и одна нога здесь, другая там – быстренько беги к принцессе!» А когда я опять оказывался рядом с принцессой в роскошном зале, по которому ходили важные павлины, распустив богатые многоцветные хвосты, у меня перехватывало дыхание, и я щурился, потому что тогда одеяния принцессы казались еще более прозрачными.

Зван обалдел точно так же, как и я. Я это чувствовал, хотя между нами была Бет.

А потом принцесса сидела в огромнейшей ванне, полной пены. Виднелась только ее голова. Она смеялась. Белые зубы блестели. Из воды медленно поднялась ее белая рука. Я подумал: ах, пожалуйста, не вылезай из этой пенной воды, я хочу спокойно смотреть кино, я не хочу свихнуться. Когда одна из служанок приблизилась к ванне с большой белой накидкой, я перестал дышать. Вот сейчас это и будет, думал я, мне конец, сейчас я увижу ее нагишом, а я этого не хочу, я сижу рядом с Бет, я хочу домой, я хочу читать скучную книжку, ну пожалуйста, ведь на ней наверняка надет купальный костюм, иначе я умру. Принцесса вылезла из ванны, но служанка так ловко держала накидку, что видна была только голова принцессы. Опасность миновала. Я с облегчением перевел дыхание.

– Ты заснул, Томми? – шепотом спросила Бет.

Я вздрогнул от ее шепота.

– Нет, – сказал я.

Я был в полудреме, но из фильма ничего не пропустил, и мне хотелось, чтобы он никогда не кончался, я готов был сидеть здесь дни напролет.

Али‑Баба и принцесса поцеловались, и на этом фильм закончился.

Я сидел, словно приклеившись к сиденью, а Бет ждала терпеливо.

– Фу‑ты ну‑ты, – сказал я ей, – ты когда‑нибудь видела что‑то подобное?

– Просыпайся, Томми.

Я вздохнул. Как бы она окончательно не привыкла называть меня Томми.

После кино мы шли рядом с Бет по сплошному ледяному катку на канале Регюлир.

У домов, стоящих вдоль канала, время от времени мы видели людей, но на льду кроме нас не было никого; в окнах здесь и там горел свет.

Я сделал вид, что поскользнулся.

Бет схватила меня за руку выше локтя. Ей совсем не хотелось, чтобы я грохнулся и насмерть разбился.

А мне не хотелось, чтобы она меня отпускала, поэтому я сказал:

– Если хочешь, чтобы я добрался до дома живым, то держи меня покрепче.

Зван шел следом за нами.

Я обернулся посмотреть на него. Он шел, глядя себе под ноги. Почувствовав мой взгляд, поднял голову. Боже мой, какой бледный!

– Не расстраивайся, Зван, – сказал я. – Ничего страшного. Завтра посмотрим это же кино еще раз.

– Нет, – сказал он.

– Тебе паршиво, Зван?

– Да.

– Почему?

– Не твое дело.

– Мне тоже паршиво. Хочешь скажу почему?

– Нет.

– Я бы тебе все равно не рассказал.

Бет шла быстрее меня, так что казалось, будто она тащит меня за собой.

– Я тебе не собачка, – сказал я.

Около Амстелвелда мы остановились. Посмотрели на деревянную Амстелскую церковь. Со льда она выглядела гораздо массивнее, чем обычно. Зван и Бет вдруг показались мне очень маленькими.

– Принцесса ужас какая красивая, да, Зван? – спросил я.

– Ее зовут Мария Монтес[22], – сказал Зван, – это самая красивая женщина на свете.

– Неужели нет никого еще красивее?

– Слушай, перестань.

Бет вмешалась в наш разговор.

– Это вы о ком? – спросила она.

Добрая верная Бет. Маленькая заботливая мамочка, вот она кто.

– По‑моему, дурацкий фильм, – сказала Бет. – Без конца дерутся и дерутся.

– Я больше никогда не пойду в кино, – сказал Зван.

– Почему? – спросила Бет язвительно.

Я ничего не сказал – я жутко люблю Звана и прекрасно понял, что он имеет в виду. От такого потрясающего фильма внутри все переворачивается – это не то удовольствие, которое должен получать нормальный зритель; это просто ужас, каким себя чувствуешь несчастным, когда фильм кончается.

– Если ты не понимаешь, то… – сказал Зван, обращаясь к Бет, и плотно сжал губы.

– То что? – сказала Бет.

– Ничего.

– Скажи же, Пим!

– Если не понимаешь, то уж, значит, никогда не поймешь.

– Как тебе не стыдно так говорить!

– Ты же сама спросила.

– Вот уж дети малые, – сказала Бет, – вы глупые малые дети.

Она решительно развернулась и пошла прочь от нас большими шагами, прямо под мост, – решительная девушка, которой ни до кого нет дела.

Мы со Званом побежали за ней рысцой. Я поскользнулся и сел на попу. Зван помог мне встать.

– Она здорово злится, – сказал я.

– Она расстраивается, – сказал Зван.

– Почему?

– Потому что сегодня такой чудесный день, – сказал он.

Ну вот, опять. Зачем он сказал, что сегодня чудесный день? О тех вещах, которые на самом деле чудесные, нельзя так говорить, как он этого не понимает…

Мы посмотрели сквозь проем моста и увидели, что фигурка Бет становится все меньше и меньше.

Тетя Йос в Харлеме.

У нас впереди еще длинный вечер и целая ночь – у нас троих. Я чуть не задохнулся от счастья, хотя мне и было очень грустно после кино.

– Как ты думаешь, – спросил я, – зима когда‑нибудь кончится?

– Думаю, что да, – сказал Зван.

Мы шли не спеша от моста на канале Регюлир к каналу Лейнбан, под мостом остановились, я стал колотить сам себя руками, чтобы согреться, – как мне казалось, так же сильно и ловко, как это делают продавцы на рынке. Зван последовал моему примеру. Выглядело это так, будто он колотит себя, потому что заслужил наказания.

На льду канала Лейнбан мы еще немного постояли на том месте, где Зван рассуждал о зимнем льде – льде, который, возможно, никогда не растает. И еще мы тогда разговаривали о маме.

– Ты ведь всегда здесь жил, да? – спросил Зван.

– Да, – ответил я и указал на свой дом. – Всю жизнь вон в том доме.

Мы смотрели на мой дом.

– Раньше, пока я гулял, мама всегда стояла у окна. Мне не разрешалось подходить к каналу слишком близко. Но я не слушался. И всегда жутко пугался, когда слышал, как мама открывает окно. «Отойди от воды, – орала она, – вот дождешься, что я тебе ноги переломаю!»

– Ты любишь Амстердам?

– Понятия не имею.

– Я никогда не забуду Амстердам, никогда.

– Почему ты так говоришь? Что за чушь! Как это ты можешь забыть Амстердам, когда ты здесь живешь?

Я чувствовал, что он темнит. У него это было написано на физиономии.

– Что с тобой, Зван? – спросил я.

– Ты когда‑нибудь пробуешь представить себе: что будет, когда я буду совсем старым?

– Нет, а зачем?

– Никогда?

– Иногда я думаю – скорей бы мне исполнилось двенадцать.

– Почему?

– Тогда меня будут пускать на фильмы, куда детям до четырнадцати вход воспрещен.

Зван засмеялся.

– В таких фильмах, – сказал я, – все целуются как ненормальные, а время от времени ужас как дерутся и потом снова целуются.

– Когда я буду стариком, – сказал Зван, – у меня будет такой большой опыт, я столько всего переживу, понимаешь?

– И тогда ты напишешь книгу?

– Зачем?

– По‑моему, не стоит.

– Спасибо.

– Когда ты будешь стариком, ты сможешь греть ноги в тазу с теплой водой.

– А еще что я смогу?

– Жевать табак и пердеть в магазине «Вана» – если только будешь аккуратно хранить свою вставную челюсть в стакане с водой.

– Ты сердишься?

– Почему ты так думаешь?

– Когда я стану стариком, я буду вспоминать вас – Бет, тетю Йос и тебя. И Амстердам.

– Добиваешься, чтобы я тебе врезал?

– Нет.

Я чувствовал, что он что‑то от меня скрывает.

– А ну выкладывай! – заорал я.

– Потом я все расскажу тебе, Томас, а сейчас пошли.

Зван прокатился по льду, ловко развернулся, опустился на одно колено, оперся руками о другое и посмотрел на меня хитро.

– Сегодня вечером мы хорошенько повеселимся! – сказал он.

В гостиной мы все втроем сидели на полу у потрескивающей печки. Горела только одна лампочка. Мне бросилось в глаза, что у Бет слегка порозовели щеки.

Я смотрел на закрытые двери в комнату тети Йос.

Ее там нет, и камин давно прогорел. Там было холодно и пусто – когда мы туда ненадолго зашли, я не смог себе представить, как это тетя Йос проводит здесь дни и ночи.

Мы были одни.

Мы были только втроем.

Мы сидели у теплой печки и ели двойные бутерброды с джемом на весу, без блюдечек.

Вокруг были разбросаны крошки.

Бет нас за это не ругала. Впрочем, она ела с таким же аппетитом, что и я. А теперь она смотрела на горящие угли и рассказывала о своем папе. Мы сидели, обхватив руками колени.

– Была холодная зима, – говорила она. – Мы вместе гуляли по парку Вондела.

– Сколько тебе было лет? – спросил я.

– Шесть. Немцев тогда еще не было.

– Вы шли с папой за руку?

– Нет.

– Почему?

– Папа никогда не мерз, – рассказывала она. – Он гулял без шарфа, пальто было расстегнуто. Я шла в новых высоких сапожках на меху; не помню, мерзла я или нет, такие вещи забываются.

Бет поежилась.

– Посмотри вокруг, сказал мне папа, видишь всех этих добропорядочных граждан? Почему они сейчас свободны, почему они не работают в своих конторах или цехах? Я не понимала, что он говорит, но, как ни странно, запомнила. Папа сказал: один прикладывает палец к кепке, когда видит хорошего клиента, другой снимает шляпу перед женой или племянником своего начальника. Шляпы и кепки – они не ходят друг к другу пить кофе. Будущее – за кепками, помяни мое слово. Если ты чего‑то не поняла, то спроси.

У Бет сделалось сердитое лицо.

– Ты тогда разозлилась на своего папу? – спросил я.

– Нет, мне и в голову не пришло на него злиться, ты что! Знаешь, что он мне сказал? Он сказал: я твой отец, ты можешь спрашивать меня о чем угодно, давай спрашивай.

– Как медленно ты рассказываешь, Бет, – сказал Зван и зевнул.

– Тсс, – сказал я.

– Да, я знаю, это не очень интересная история, но удивительно, что я так хорошо помню эту прогулку по парку Вондела. Теперь я у папы уже ни о чем не могу спросить. Теперь я гуляю по парку Вондела одна, даже если рядом мои одноклассницы.

Она посмотрела на меня.

– Почему я его ни о чем не спрашивала? Почему я его всегда так стеснялась? Я всегда очень смущалась. И он это видел. И смеялся. И смеялся еще громче, если я его просила: не смейся, пожалуйста. «Никогда не обращай внимания на то, что о тебе думают другие», – сказал он мне как‑то раз. И стал по‑дурацки танцевать вокруг дерева, а я не знала, куда спрятаться.

– На него, наверное, все смотрели? – спросил я.

– Ты ужас какой глупый, Томас.

– А что, на него никто не смотрел?

Оттого что Зван рассмеялся, Бет перевела взгляд на него.

– Потом папа быстро убежал, – сказала Бет, – пальто его развевалось, а я бежала за ним следом и никак не могла его догнать, наоборот, я отставала все больше и больше, я плакала и кричала: ну зачем ты так валяешь дурака, тебя ведь могут увидеть, мне так стыдно за тебя. Он остановился, подождал меня, а когда увидел, что я плачу, сразу стал таким, таким…

– Таким растерянным, – сказал Зван.

Бет кивнула.

– У тебя на носу крошка, Бет, – сказал я.

Она посмотрела мне в глаза и смотрела долго‑долго, но крошку так и не смахнула.

– Папа сел на скамейку, положил ногу на ногу и стал глядеть в небо. Я перестала плакать и хотела сесть с ним рядом и прижаться к нему, но побоялась. Потом он посмотрел на меня и засмеялся, но совершенно не весело. Он похлопал рукой по скамейке рядом с собой, и мы потом без конца сидели рядом, на этой самой скамейке; наверное, я так замерзла, что ничего уже не чувствовала. Он не решался заговорить. Я же не такая уж дурочка, думала я, скажи мне хоть что‑нибудь… Странно, в детстве я проводила с ним так много времени, но вспоминается мне всегда наше молчаливое сидение в парке. Иногда мне это снится. Он сидит со мной рядом и хочет мне рассказать, что его скоро убьют. Но ничего не говорит.

– Тогда он еще не мог знать, что с ним будет.

– Можешь мне не объяснять, – сказала Бет, – но что снится, то снится, от нас это не зависит.

Зван пел песню – очень чисто, по‑девчоночьи. Мы с Бет не могли этого слышать, мы заткнули уши пальцами и изо всех сил замотали головой: не надо!!!

Зван прекратил петь и засмеялся. Потом что‑то сказал.

Мы вынули пальцы из ушей и спросили в один голос:

– Что ты говоришь?

– Я говорю, – сказал Зван, – что не понимаю, почему вам не нравится?

– Дождись, чтобы у тебя сломался голос, – сказала Бет неискренне.

Я задумался. То ли я завидовал, что он так здорово поет, то ли мне правда не нравилось.

– О чем ты думаешь, Томас? – спросил Зван.

– Хм, – сказал я, – я думаю о Марии Монтес. Какой она была в детстве? Когда ей было лет десять?

– У нее были темные глаза и маленькие ножки, – сказал Зван мечтательно, – и хорошенький бантик на черных волосах; время от времени она, забывшись, совала в рот палец.

– Расскажите‑ка мне, раз вы такие удальцы, – сказала Бет, – о девочках. Ведь вы только о них и думаете. Расскажите, я обещаю не смеяться.

Я страшно удивился. При чем здесь она?

– Давай ты первый, – сказал мне Зван.

– Он стесняется, – сказала Бет.

Она встала и не спеша подошла ко мне. Я сглотнул, когда она как ни в чем не бывало села напротив меня по‑турецки.

– Какой должна быть девочка, чтобы тебе понравиться, Томас? – спросила она.

– О, – сказал я, – светловолосой.

– Светловолосой‑светловолосой… И зачем тебе это надо? Ладно, давай дальше.

– Надо, чтобы она весело смеялась и вообще была веселой.

– Ты хочешь, чтобы она все время прыгала, пела и плясала, да?

– Нет, все время не обязательно.

– А если она носит очки?

– Фу, – фыркнул я, – девочка в очках – не девочка.

Бет смотрела на меня подозрительно. Ее темные глаза за стеклами очков стали, как обычно, маленькими и злыми.

– Ну ты и пустомеля, – сказала она.

– Нет, – сказал я. – Темноволосые девчонки мне не нравятся. Они дразнятся. Или щипаются.

Бет слабенько ущипнула меня за руку.

– Вот так?

Мне стало дивно хорошо от того, что Бет меня ущипнула.

– Ай! – громко воскликнул я.

– А если девочка с черными волосами и в очках вдруг влюбится в тебя, – сказала Бет, – и если она тебе скажет: «Томас, давай с тобой встречаться», – что ты ответишь?

– Скажу «нет», – хрипло ответил я.

– Это я не о себе, так что не думай.

– Да, мой нос тоже это чует, – сказал я.

Бет сняла очки. Зря она это сделала. Теперь ее глаза стали такими чудесно‑близорукими, что я совсем растаял, – хорошо, что она обычно ходит в очках, а то я бы просто умер.

Бет засмеялась.

– Это я тебя дразню, – сказала она. – Не принимай близко к сердцу.

Она отодвинулась от меня и села подальше от нас обоих.

– Давайте, расскажите про ваши бурные приключения с девочками, я всё хочу знать.

Настоящих рассказов о девочках у меня в запасе не было, что бы мне такое придумать?

Я посмотрел на Звана.

Он сидел совершенно спокойно, ожидая, что я начну свой рассказ.

– Вас это совершенно не касается, – сказал я.

– Пим – безобразник, – сказала Бет. – Он поцеловался с девочкой на моем дне рожденья.

– Правда, Зван? – спросил я испуганно.

– Мы играли в перышко, – сказал Зван.

– Что это за идиотская игра?

– Все дуют на пушинку, и если ты дунешь и пушинка сядет на девочку, то ее можно поцеловать. Мы сидели друг против друга, мальчики и девочки, у меня на руке лежала пушинка, и я должен был так дунуть, чтобы она села на девочку. И вот я принялся дуть, дул и дул, и пушинка приземлилась на свитер девочки со светлыми кудряшками. Ее я и поцеловал. У нее была прохладная щека, потому что она только что пришла с улицы.

– Ты поцеловал ее три раза, – строго сказала Бет.

– Ну да, – сказал Зван, – уж целовать так целовать.

– С кудряшками, да еще и светлыми, – сказал я с завистью.

– Да, Томми, – сказала Бет, – одному всё, другому ничего.

Я шмыгнул носом.

Зван мечтательно посмотрел в мою сторону.

– Вы все время болтаете друг с другом про девочек? – поинтересовалась Бет.

– Тебя это не касается, – сказал Зван.

– Почему не касается?

– Потому что ты сама девочка, – сказал я.

Бет встала, сложила на груди руки и стала смотреть на меня.

Я почесал за ухом, поковырял в носу, выдул слюнный пузырь, – но ничего не помогало: она продолжала на меня смотреть.

– Теперь ты расскажи, – сказала она.

– В книжках девочки совсем другие, чем на самом деле, – сказал я.

– Да уж, – сказал Зван. – Когда я жил во время войны в Девентере и вовсе не выходил на улицу, я вообще не видел девочек, я о них только читал, и я ужас как напугался, когда после освобождения стал встречать их повсюду на улице. Я никогда раньше не думал, что девочек на свете так много; оказалось, что они все похожи друг на друга; они смеялись, и у каждой на старом свитере или старой куртке было по оранжевой ленточке, они ходили в деревянных башмаках, прыгали, кричали и крутились вокруг меня, у меня от них голова пошла кругом. А потом я увидел одну девочку, она не танцевала со всеми, а стояла среди этих веселых девчонок, черноволосая, с бледным лицом, она была, как и я, без оранжевой ленточки на свитере, вместо деревянных башмаков на ней были старые ботинки и плотные шерстяные гольфы в клеточку, ее белые ноги казались еще более тощими, чем руки. Я подошел к ней и спросил: «Ты пряталась от немцев?» Но она страшно испугалась, и ответила: «А тебе какое дело», – и убежала прочь, я потом искал ее целый день, но не нашел, а вечером в кровати ревел, как дурак.

Зван уставился в пол и смолк.

Я никогда не видел, чтобы Зван ревел, это было на него не похоже, вот я – это да, я пореветь люблю.

– Я не спал полночи, – продолжал Зван, – а когда наконец заснул, мне приснилась эта девочка; господи, какая она была тихая и милая, обалдеть. После того дня я ее больше не встречал.

Мы с Бет спокойно выслушали рассказ Звана.

В конце концов Бет нарушила молчание:

– Ты стал говорить, как уличный мальчишка, Пим, от кого ты этому научился?

Я радостно засмеялся.

– Я ее больше никогда не увижу, – сказал Зван. – Но она где‑то же должна быть. Удивительно.

– Что удивительно? – спросил я.

– Что она где‑то есть, и ей тоже лет десять, и она наверняка поправилась, и живет, наверное, у тети, которая не погибла во время войны, а может быть, и у мамы с папой – всяко бывает.

Зван улыбнулся.

– На свете столько людей, – сказал он, – а знакомишься только с немногими. На свете столько девочек, в которых можно влюбиться, но с которыми тебе так и не придется встретиться.

– Самая симпатичная девочка, – сказал я, – сейчас находится на другом конце света и, может быть, говорит сейчас своей сестренке: самый симпатичный мальчик находится сейчас на другом конце света.

– «Самый симпатичный мальчик», – сказала Бет, – что это за кошмарик?

– А что ты знаешь о мальчиках?

– Я о вас все знаю, – сказала Бет. – Ты ко мне неравнодушен, Томми.

– Вовсе и неправда, – возмутился я. – Это Зван тебе наврал? Я скорее буду неравнодушен к обезьяне.

– Это же я просто тебя дразню, Томми, – сказала Бет, – не принимай всерьез.

– Можешь меня дразнить, – сказал я сердито, – но я сыт по горло этой вашей трепотней про девочек, идите вы к черту, у меня нет никаких историй, я ничего не буду рассказывать, вы только смеетесь.

– Ба‑атюшки, – сказала Бет.

Оттого что мне было самого себя очень жалко, я встал, сделал вид, будто хочу врезать Звану, легонько толкнул Бет в бок и вылетел из комнаты; я взбежал по лестнице и почему‑то зашел в комнату к Бет, не понимаю почему – наверное, хотел посидеть‑пореветь в одиночестве.

В комнате у Бет было не совсем темно и не совсем холодно. Электрическая печка была включена на одно деление, при слабом свете я видел стол с фотокарточками.

Реветь мне расхотелось. Я глубоко вздохнул и сел по‑турецки на пол.

Я не имел права сидеть здесь на полу.

Это наверняка плохо кончится.

Сейчас придет Бет и оттаскает меня за волосы и отругает.

Бет со Званом спокойно вошли в комнату.

Бет подошла к столу, чиркнула спичкой и зажгла две свечи.

Оба сели на пол неподалеку от меня.

Бет не сердилась. Для нее я уже тоже перестал быть просто мальчиком с улицы.

При свечах я мог разглядеть фотокарточки, сейчас они были не такими скучными, как фотокарточки при дневном свете, которые всегда одни и те же и никогда‑никогда не меняются.

– Привет, Томми! – сказала Бет.

Зван скорчил мне смешную рожу.

Они хотели меня развеселить.

– Через несколько месяцев вернется твой папа, Томми, – сказала Бет. – Ты тогда сможешь рассказать ему отличные истории.

Какое‑то время я смотрел на фотокарточки. При колеблющемся свете казалось, что все эти дяденьки и тетеньки смотрят на меня и уж точно не умерли.

Зван с Бет сидели спиной к столу – они были из той же оперы, что и фотокарточки.

Я имел право сидеть здесь на полу.

Когда тебя отовсюду гонят и даже не придумать, откуда еще прогонят, то здорово, что здесь такого не случится.

Я был из той же оперы, что Бет со Званом. Значит, я был из той же оперы, что и фотокарточки. Но я не мог им этого рассказать. Это было только для меня. У меня так много всего, что только для меня, прямо голова от этого пухнет.

– Вот мы все тут и сидим, – сказала Бет.

– Да, вот и сидим, – сказал Зван.

– Моя комната, – сказала Бет, – ваша комната.

Я засмущался и стал вглядываться в старую лампу над головой. Она не горела, и цветное стекло абажура пошло трещинами, – лампа была, наверное, старше, чем мы все вместе взятые.

– «Здрасьте», – сказала лампа, «Бонжур», – сказал абажур.

По их лицам я увидел, что они стараются посмеяться вместе со мной.

Я поднял с пола пушинку, положил себе на ладонь и дунул в сторону Бет.

Она засмеялась и вскочила на ноги.

– Поцелуешь меня потом, – сказала она, – когда у меня будут холодные щеки. Пошли, пройдемся по свежему воздуху, я хочу хорошенько померзнуть.

Бет в красной шапочке спускалась вниз по лестнице. Мы со Званом быстро надели пальто. Я добежал до двери первым; после небольшой драки он раньше меня выскочил на высокое каменное крыльцо и начал спускаться, но поскользнулся, сел на попу и съехал, ступенька за ступенькой, вниз.

– Это бывает, – сказал я.

Я очень спокойно спустился вниз. Поднял Звана, и мы глубоко вдохнули холодный воздух. Длинная улица была пустая и белая, ни одной машины, вдали слышалось металлическое лязганье трамвая, но это был такой неясный звук, что запросто мог оказаться и чем‑то другим.

Бет шла по трамвайному рельсу, изображая канатоходца. Она расставила руки и время от времени поглядывала вниз, на асфальт, так что казалось, будто она балансирует на канате. Каждый шаг она делала с большой осторожностью – она наверняка видела канатоходцев в цирке.

Зван смотрел на нее с удивлением.

И вдруг Бет начала извиваться всем телом, быстро махать руками, она наклонялась то вперед, то назад, просто здорово!

– Господи, – сказал я, – она сейчас упадет!

Но Бет в последний момент все же удалось сохранить равновесие.

Зван побежал к трамвайным рельсам, которые лежали резкими черными полосами на грязно‑сером асфальте. Точно полупьяный канатоходец, он направился следом за Бет, а я пробежал вперед и пошел мелкими шажками им навстречу. Когда я вот‑вот должен был столкнуться с Бет, она отскочила в сторону, и я нечаянно столкнулся со Званом.

– Ты чего? – спросил он.

Я не обращал внимания на Звана. Я смотрел на Бет. Она танцевала на снегу, красиво кружилась и махала руками.

Внезапно она остановилась. И весело расхохоталась, увидев нас, так что я засмущался.

Красный помпон на ее шапочке раскачивался, чулки и пальто на фоне грязного снега казались чернее, чем когда‑либо, – я еще никогда в жизни не был так влюблен ни в одну девочку.

– Ты выглядишь по‑идиотски, – сказал я.

– Как здесь тихо, – сказала она.

У площади Фредерика трамвай с лязганьем сделал поворот. Мы отошли от рельсов подальше.

– Вечер только начинается, – сказал Зван, стоя на тротуаре, – у нас впереди еще много часов.

Бет покачала головой.

– Не расстраивайся, – сказала Бет, – мы найдем чем заняться.

Она подошла к нам и обняла за плечи – правой рукой меня, левой Звана, мы мелкими шажками пошли вместе с ней по улице, а может быть, она думала, что это она идет вместе с нами, – в любом случае мы все мелкими шажками и совершенно спокойно двигались в сторону Ден Тексстрат. Я хотел что‑то сказать, но вовремя подумал: закрой варежку. И пока я так думал и очень собой гордился, мы дошли до Ден Тексстрат. Здесь было меньше уличных огней и потому казалось еще тише, чем на Ветерингсханс.

– Куда ты нас ведешь, Пим? – спросила Бет.

Зван ничего не сказал.

Я ничего не сказал.

Мы шли все втроем – посередине улицы, не глядя ни влево, ни вправо. Люди в освещенных комнатах могли бы нас увидеть, если бы посмотрели в окно, но из освещенной комнаты полутемная улица выглядит совершенно темной, а прохожие кажутся привидениями.

– Давайте сядем на трамвай, – предложила Бет, – и поедем просто так куда‑нибудь?

Зван остановился. Оттого что он остановился, мы тоже остановились.

– Да, Пим, – сказала Бет, – как тебе моя идея? Мы сойдем с трамвая, заблудимся, позвоним в какой‑нибудь дом и скажем: мы трое бедных сироток, мы заблудились.

– Я не сиротка, – сказал я. – Я полусиротка, хотя папа говорит, что полусирот не бывает.

Они меня не слушали.

Зван высвободился из‑под руки Бет и пошел к дому, который я уже знал, – мы с Бет останавливались перед ним, когда возвращались из магазинов.

Зван подошел близко‑близко и осмотрел дом внимательно. Он встал так, чтобы изнутри его не было видно. Медленно обернулся к нам.

– Да, – сказал он, – вот этот, да?

Бет сняла шапочку, потрясла головой, чтобы у нее распустились волосы, прижала ладони к щекам и спросила меня, вытянув губы:

– Тебе тоже жарко?

Мы подошли к Звану, стоявшему у двери дома. Он смеялся.

– Откуда ты знаешь? – спросила Бет. – Откуда ты знаешь, что это был твой дом?

– Я это почувствовал.

Он продолжал смеяться.

– Почему ты так глупо смеешься? – спросила Бет.

– Ты сжала руку у меня на плече, вот я и подумал: это здесь. Самый обыкновенный дом.

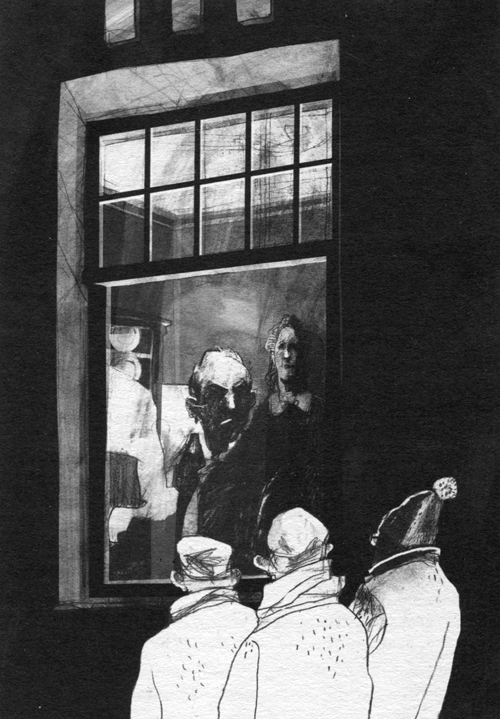

Я подошел к окну и заглянул внутрь. Спиной ко мне в кресле сидел грузный мужчина, читавший газету. Женщина стирала большой тряпкой пыль с фотокарточек на комоде.

Зван и Бет подошли и встали рядом со мной.

Мужчина опустил газету и стал смотреть на зад своей жены. Та словно почувствовала это, поставила рамку с фотокарточкой на место и провела по заду бледной рукой.

Я прижал нос к стеклу.

– Совершенно не помню эту комнату, – тихо сказал Зван.

Мужчина неожиданно повернул голову к окну. Что‑то сказал, чего мы не могли расслышать; женщина обернулась и покачала головой, увидев нас.

– Не бойтесь, – сказала нам Бет. – Не надо гримасничать, просто смотрите им в лицо – и всё.

– Какая чушь, – сказал Зван.

Слова Бет навели меня на мысль, и я состроил рожу.

– Они едят из наших тарелок, – сказала Бет, – они едят нашими ножами и ложками.

– Он похож на того типа, которого мы здесь тогда видели, – сказал я.

– Это он и есть, – сказала Бет. – А теперь тихо!

Мужчина здорово разозлился из‑за моей гримасы.

Было отчетливо видно, как он ругается, хотя слов было не разобрать. Он подошел к окну, так что мы разом отпрянули, потом он направился к двери и вышел из комнаты в коридор.

– Сейчас он выйдет на улицу, – заорал я. – Ребята, драпаем отсюда!

– И не подумаю, – сказал Зван.

Женщина растерялась. Уронила тряпку, наклонилась за ней и чуть не упала.

Тут открылась входная дверь. Мужчина выскочил на улицу и едва не поскользнулся.

– А ну проваливайте подальше! – заорал он. – Что это вы здесь делаете? Сейчас вызову полицию, хулиганы!

Бет сложила руки на груди.

– Меня зовут Бет Зван, – спокойно сказала она.

– Ты замерзнешь, Виллем, – донесся из дома голос женщины. – Оставь ты их в покое.

– Я здесь раньше жил, – сказал Зван. – С мамой и папой. Их забрали немцы. Они погибли в Польше.

– Все вранье! – заорал мужчина. – Наглая ложь! Спросите у кого угодно, я живу здесь уже много лет.

– С этой улицы забрали много семей, – сказала Бет.

– Грязная ты вонючка, – сказал я.

Бет и Зван посмотрели на меня своими черными глазами. О господи, подумал я, я с вами вместе, я больше ничего не скажу, честное слово.

– А ну повтори! – завопил мужчина.

Я хотел сказать, что ничего больше не скажу, но в этот момент Бет заткнула мне рот шерстяной рукавичкой.

На улицу вышла женщина с огромным пальто, размером с одеяло.

– Виллем, – сказала она, – у тебя же слабые легкие, ты опять заболеешь на целый год.

– Черт подери! – бушевал мужчина, тыча пальцем в Звана. – Хочешь, чтобы тебя выпороли, да, соскучился по порке?

С огромной неохотой он надел пальто, принесенное женщиной.

Бет постучала пальцем по лбу. Глупо, подумал я, мужчину это явно не успокоит.

Зван рванул прочь, я за ним, а вслед за нами и Бет.

– Трусы! – кричала она. – Он нам ничего сделает!

Я обернулся и увидел, что мужчина с кем‑то разговаривает; его собеседник высунул голову в окно, на голове у него была шляпа.

Бет бежала теперь – вот здорово! – рядом со мной.

– Нечего им здесь делать! – доносился громкий голос мужчины.

Мы догнали Звана только на Ветерингсханс. А потом мы его быстро обогнали, и Звану пришлось мчаться со всех ног, чтобы не отстать от нас; мне было ужасно смешно, что Бет бежит быстрее всех, потом Зван опять перегнал меня. Добежав до дома, Бет вдруг упала во весь рост на тротуар, но не по‑настоящему, а нарочно, потом рядом с ней упал и Зван, а когда я добежал до них, то тут же сел на снег рядом с ними.

Так мы и сидели.

Мы смотрели друг на друга, то есть я смотрел на Бет и Звана, Зван смотрел на нас с Бет, Бет смотрела на нас со Званом. От волнения у всех были красные физиономии.

– Завтра пойдем туда снова, да? – сказал я. – Было классно, да?

– Мы никогда больше не пойдем туда, – сказала Бет.

Зван кивнул в знак согласия.

– Это такой же дом, как и все остальные, – сказал он. – Теперь я знаю.

Мы обхватили колени руками, попа у меня стала как лед, но самому мне не было холодно – холодно бывает только тогда, когда думаешь: как мне холодно! А я этого не думал, я думал: как здорово мы тут сидим! – но я этого не сказал, я сказал:

– У меня замерз зад.

– Лучше помолчи, Томас, – ответила Бет не слишком строго.

– До сих пор я представлял себе наш дом совсем другим, – сказал Зван. – Я думал: это белый дом, который легко найти, потому что остальные дома темные. На самом деле все всегда не так, как представляешь себе. И говоришь всегда не то, что думаешь. Говоришь всегда что‑то другое.

Зван посмотрел на меня мечтательно.

– Никто никогда не знает, о чем ты думаешь, – сказал он.

– И о чем ты сейчас думаешь? – спросил я.

– Когда я говорю, я вообще не думаю.

– А девочки думают иначе, Бет? – спросил я.

– Надеюсь, никто не думает того, что думаю я, – сказала Бет.

– Почему?

– От того, что я думаю, веселее не становится.

– Расскажи‑ка.

– Нет, – сказала она, – Зван прав, говоришь всегда не то, что думаешь.

Мы еще довольно долго сидели у двери дома.

Папа мне когда‑то рассказывал, что в одном из фильмов Толстый и Тонкий[23]опьянели, выпив холодного чая, потому что думали, что это алкоголь.

В тот вечер мы все трое опьянели.

Но не от алкоголя или холодного чая, а от пустого дома. А дом был пустым только потому, что тетя Йос не лежала на своем диване за закрытыми раздвижными дверями.

Мы зажгли самые уютные лампы.

Зван принес из своей комнаты патефон. Бет надела его черный пиджак, поставила пластинку, и в комнате зазвучала тяжелая, но одновременно смешная музыка.

– Елки‑палки, – сказал я, – это же классическая музыка, да?

– «Весна священная» Стравинского, – сказал Зван.

Бет принялась размахивать карандашом, она запрокидывала голову, время от времени трясла ею, так что у нее развевались волосы.

Я понял: она изображает дирижера.

Зван вытянул вперед левую руку, согнул правую и стал изящно водить ею над левой. Делал вид, будто играет на скрипке.

Я был жутко взбудоражен; я поднес ко рту два кулака, надул щеки, прищурился, стал двигать кулаками вверх‑вниз и вправо‑влево – отличный трубач из меня получился.

Вдруг пластинка зашипела – и музыка смолкла.

Бет перевернула пластинку.

Зван опять заиграл на скрипке, а я изо всех сил принялся дуть в свою трубу.

Бет снова взялась за дирижерскую палочку. Я все время смотрел на нее. Она мне так нравилась в этом пиджаке, что у меня дрожали колени.

Музыка подстегивала нас. Это были такие звуки, под которые могли бы танцевать великаны в темном лесу.

Мы со Званом топали по комнате. Он не переставал играть на скрипке, а я – на трубе.

Бет с трудом сдерживала смех. Она наклонялась к самому полу, топала как бык и при этом продолжала дирижировать. Мы топали за ней следом. Мне казалось, что я сейчас сойду с ума от счастья.

Когда пластинка снова доиграла до конца, мы плюхнулись на пол у камина.

Мы пыхтели и смеялись.

– Я бы хотела, – сказала Бет, – всю жизнь только слушать музыку.

– Боюсь, – сказал Зван, – что у соседей раскокались все лампочки.

– Сударь, – сказала Бет, – какое вам до них дело!

Зван встал и вышел из комнаты, я остался наедине с Бет.

Я сделал вид, будто сморкаюсь в пальцы.

Бет просмотрела на меня, покачала головой, а потом громко расхохоталась; я знал, что она считает меня чудаковатым, и был счастлив, что она надо мной смеется.

– Я на самом деле время от времени в кого‑нибудь втюриваюсь, – сказал я. – Не часто, а так, время от времени.

– Тебе всего десять лет, – сказала Бет.

– Да, так говорят.

– Ты десятилетний кроха.

– А ты тринадцатилетняя кроха.

– Ты правда влюблен в меня по уши?

– Не‑а, – сказал я.

Бет тихонько запела песенку, я не понимал ни слова.

– Что ты поешь? – спросил я.

Она посмотрела на меня, но мне показалось, что она меня не видит.

– Это грустная песня, – сказала она, допев, – юноша печалится из‑за того, что его девушка уплыла с другим на остров в Тихом океане.

– А‑а, – сказал я.

Тут вошел Зван с пластинкой в конверте. Он показал ее Бет и спросил:

– Можно?

Бет кивнула.

Зван вынул пластинку из конверта и положил ее на вращающийся диск; через полминуты в комнате зазвучал «Sonny Boy».

Мы слушали, глядя в пол.

Зван поставил пластинку во второй раз, потом в третий. Щеки у Бет по‑прежнему оставались розовыми.

Когда «Sonny Boy» заиграл в третий раз, Зван поднялся, стал около патефона, раскинул руки и начал так шевелить губами, будто это он поет. К сожалению, он совсем не был похож на негра.

– Я придумал, – сказал я.

В кухне мы отыскали пробку и коробок спичек. Я поджег пробку и жженой пробкой покрасил Звану лицо в черный цвет. В результате из него получился отличный негр, так что он мог петь «Sonny Boy» именно так, как надо.

Бет смотрела на Звана влюбленно. Глаза у нее блестели.

Мне не понравилось, что Бет смотрит на Звана влюбленными глазами, но расстраиваться я тоже не расстраивался, потому что теперь я узнал, как выглядит влюбленная Бет.

Бет достала из шкафа старую черную шляпу‑котелок и надела Звану на голову.

Зван завел пластинку.

И в комнате в очередной раз зазвучали причитания Эла Джолсона. Зван, как танцор, ходил справа налево и слева направо, и при этом казалось, что он классно поет.

Бет помирала со смеху.

Я чуть не визжал от удовольствия.

Случайно я посмотрел на Бет сбоку. На ней не было очков. Я только сейчас это заметил. И оттого что она громко смеялась, я не узнавал ее. Я разом смолк, так что ее смех зазвучал еще громче.

Я уже не был пьян.

Я подумал: и что это Зван придуривается? Я так подумал оттого, что смеющаяся Бет совсем не была похожа на ту девочку, в которую я был влюблен. Она казалась обычной глупой девчонкой, каких кругом сколько хочешь.

Это было нечестно с моей стороны – я все понимал. Я был предателем. Причем самым настоящим.

Бет едва не задыхалась от хохота.

– Перестань, Бет, – тихо сказал я, но она меня не слышала.

Зван щелкнул указательным пальцем по котелку у себя на голове, так что он сполз ему на глаза, встал на колени, раскинул руки и с комичной грустью стал смотреть в потолок, на абажур, сказавший «бонжур».

– Великолепно, Пим, – сказала Бет, – маленький еврей изображает негра, Эл Джолсон был бы горд.

Но я уже не был пьян, я видел, что Звану совсем не весело – наоборот, он прямо‑таки плакал.

Дверь гостиной распахнулась, словно ее открыл призрак. Я дико вздрогнул.

Мгновенье спустя мы все трое уставились на тетю Йос.

Она стояла в дверях бледная и ничего не говорила.

Дата добавления: 2014-11-29; просмотров: 1226;