Специфические принципы физического воспитания

1) принцип непрерывности процесса физического воспитания

Данный принцип выражен двумя положениями:

а) первое положение – процесс физического воспитания является целостной системой, в которой предусматривается последовательность в проведении занятий, которая обеспечивает преемственность задач, средств и методов тренировки в пределах одного урока и серии уроков.

Реализация положения начинается с планирования учебного материала, раскрывающего как последовательность изучения физических упражнений, так и взаимные связи между ними.

Так же данное положение определяется дидактическими правилами:

- «от легкого к трудному» – предусматривает такую последовательность, при которой обучение начинается с упражнений, требующих сравнительно небольших затрат физических и психических сил, с последующим их увеличением. Так как легкое и трудное – понятия относительные, поэтому они определяются уровнем подготовленности занимающегося и условием выполнения упражнения (пример: в медленном и умеренном темпе музыки комбинацию выполнить легче, чем при высоком темпе, т.к. возникают повышенные требования к уровню функционирования систем организма занимающегося);

- «от простого к сложному» – предусматривает такую последовательность, при которой изучаемые упражнения располагаются в порядке возрастания структурной и координационной сложности. Понятие «простое» и «сложное» – относительные и определяются: двигательным опытом занимающегося (то, что уже освоено, становится простым) и разработанностью методик обучения (комплекс подводящих упражнений). Не следует оценивать степень сложности упражнения только по биомеханической структуре. Так, упражнения, сходные по координации с жизненно-важными двигательными действиями, осваиваются быстрее, а потому и оцениваются как более простые, хотя по структуре и будут относится к сложным;

- «от освоенного к неосвоенному» – предполагает такую последовательность, которая позволяет использовать ранее изученные действия для формирования нового умения;

- «от знаний к умению» – предусматривает такую последовательность обучения, при которой формирование необходимых знаний предшествует формированию соответствующего умения. Данное правило ориентирует на предварительное получение тех знаний, которые являются опорными для первых попыток выполнить упражнение;

- «от общего к частному» – предусматривает освоение в первую очередь базовых элементов, прежде, чем приступать к изучению специфических особенностей и вариаций действий (например: сначала освоить базовый шаг, а затем его вариацию, базовую комбинацию шагов, а затем постепенное ее усложнение).

Определяя методические последовательности упражнений, следует учитывать взаимодействие всех рассмотренных правил.

Закономерности развития физических качеств также требуют строгой последовательности воздействий физическими упражнениями. Развитие физических качеств происходит в результате адаптационных функциональных и морфологических изменений в организме. Это предусматривает строгую последовательность в предъявлении повышенных требований.

В возрастном плане последовательность проявляется в тенденции от общей физической подготовки к стабилизационной и оздоравливающей направленности.

В масштабе урока последовательность обуславливается «следовыми» явлениями, остающимися после выполнения видов упражнений.

б) второе положениепринципа обязывает при построении системы занятий, обеспечить постоянную преемственность эффекта занятий. Для этого необходимо устранить большие перерывы между ними.

При обучении двигательным действиям развитие физических качеств эффект от проведенного занятия должен наслаиваться на эффект предыдущих занятий, с тем, чтобы в конечном итоге произошла куммуляция этих эффектов.

Перерыв между занятиями должен быть оптимальным, достаточно коротким, чтобы не упустить эффект; с другой стороны достаточно продолжительным чтобы восстановиться.

2) принципы системного чередования нагрузок и отдыха.

От системного чередования нагрузок и отдыха зависит суммарный эффект занятий. Для достижения повышенного уровня функционирования различных систем организма нужны повторные нагрузки через оптимальные определенные интервалы отдыха. При длительном интервале отдыха эффект от предыдущего занятия или занятий теряется, поэтому не наблюдается кумуляция (накопление) эффектов. Систематическое повторение нагрузок на фоне недовосстановления приведет к снижению работоспособности организма в результате истощения ресурсов.

3) принципы постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий (принцип постепенности).

В данном принципе раскрывается зависимость эффекта обучения от прогрессирования педагогических требований. Поэтому данный принцип иногда называют принципом прогрессирования или принципом динамичности.

Прогрессирование требований должно выражаться в постепенном (иногда неравномерном) усложнении нагрузок – техники и тактики, объема и интенсивности.

Усложнение воздействий достигается:

- повышением координационной сложности упражнения,

- введением вариативности в исполнении,

- изменением внешних условий,

- увеличением объема,

- увеличением интенсивности,

- уменьшением интервалов отдыха между упражнениями.

Из физиологии известно, что величина ответной реакции организма пропорциональна силе воздействия. Однако при чрезмерно сильных воздействиях ответная реакция снижается. Так же установлено, что выраженность процесса восстановления и сверхвосстановления имеет прямую зависимость от степени утомления. Однако большие нагрузки или вообще не вызывают сверхвосстановления, или резко снижают его проявление. Отсюда следует, что величина нагрузки не может превышать возможностей индивида (принцип индивидуализации и доступности).

Однако предъявление очень слабых воздействий не вызывает необходимой функциональной перестройки организма. Следовательно, необходимо давать оптимальную и адекватную для занимающегося нагрузку.

Но величина оптимальной нагрузки не является постоянной, т.к. при низкой подготовленности даже минимальные нагрузки способны вызвать фазу суперкомпенсации. С ростом же подготовленности такие нагрузки будут безрезультатны, т.к. они будут привычны. Поэтому нагрузку следует увеличить. Но со временем организм привыкнет и к ней. Таким образом, при постоянном росте предъявляемых нагрузок образуется цепь прогрессирующих воздействий, что вызывает обязательный рост физической подготовленности индивида.

Принцип постепенного наращивания развивающих тренирующих воздействий (принцип постепенности) предусматривает планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма.

4) принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок.

Длительность приспособления человека к предъявляемым ему требованиям различна. Ведущим критерием правильного определения уровня оптимальной нагрузки является оздоровительный эффект от выполнения упражнений. Выполнение этого условия возможно только с помощью врача или самоконтроля.

Из принципа адаптивного сбалансирования динамики нагрузки вытекает три основных положения:

1) суммарная нагрузка должна быть такой, чтобы ее применение не вызывало негативных отклонений в здоровье;

2) по мере адаптации и применяемой нагрузке необходимо очередное увеличение параметров суммарной нагрузки, при этом, чем выше уровень подготовленности, тем значительнее увеличение параметров нагрузки;

3) использование суммарных нагрузок предполагает на отдельных этапах в системе занятий ее или временное снижение, или стабилизирование или временное увеличение.

К параметрам нагрузки относятся:

ü объем упражнений – количество упражнений выполненных за время тренировки или период тренировки (суммарные время, километраж, вес количество подходов и пр.);

ü интенсивность выполнения упражнений – количество упражнений в единицу времени (скорость преодоления дистанции (км/час, м/сек, мин/км), вес отягощения, скорость подъема отягощения и пр.). В циклических видах физических упражнений (ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба и бег на лыжах, катание на коньках и пр.) нередко интенсивность оценивают по частоте сердечных сокращений (ЧСС) за 10 сек в пересчете на 1 мин (уд/мин) во время выполнения упражнений или сразу после их прекращения;

ü отдых (относится к параметрам интенсивности) – количество времени, отведенного на восстановление функций организма после выполнения упражнения. Необходимо учитывать характер отдыха (активный или пассивный), и интервал отдыха (ординарный – интервал времени, приводящий к относительно полному восстановлению, суперкомпенсаторный – интервал времени, приводящий к восстановлению до фазы суперкомпенсации или сверхвосстановления, жесткий – строго регламентированный интервал времени, обычно в пределах одной минуты, что приводит к выполнению следующего упражнения в состоянии неполного восстановления).

Взаимоотношение между объемом и интенсивностью может быть выражено правилом «от объема к интенсивности». Оба компонента нагрузки увеличивать одновременно можно лишь в определенных границах, как правило, на первых этапах обучения, когда запас возможностей организма далеко не исчерпан, а нагрузка в целом относительно не велика.

В дальнейшем одновременное повышение обоих компонентов оказывается непосильным. Поэтому наиболее целесообразным считается увеличивать преимущественно объем (для создания функциональной базы), а затем, сохранив его, или даже несколько снизив, повышать интенсивность.

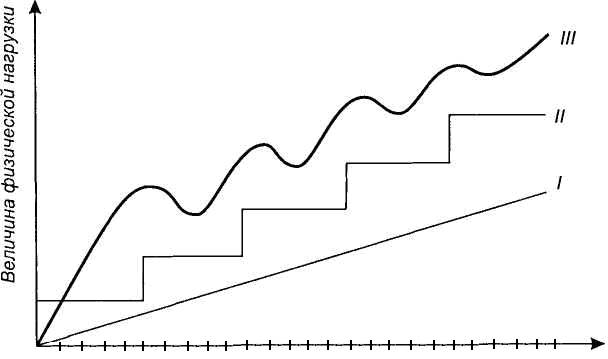

С учетом вышеуказанных положение применяются разные формы повышения нагрузки (рис. 3).

Дата добавления: 2014-12-05; просмотров: 6993;