Каспийский (персидский) поход. 4 страница

2.Ослабление международного положения России. Угроза потери независимости.

Особенности петровских преобразований

1. Проводились по европейскому образцу (Швеция)

2. Охватили все сферы деятельности и жизни общества

3. Отсутствие системы в проведении реформ

4. Жесткий курс и быстрый темп реформ.

5. Проходили на базе государственной системы крепостного права

6. Зависимость внутренней политики от внешней

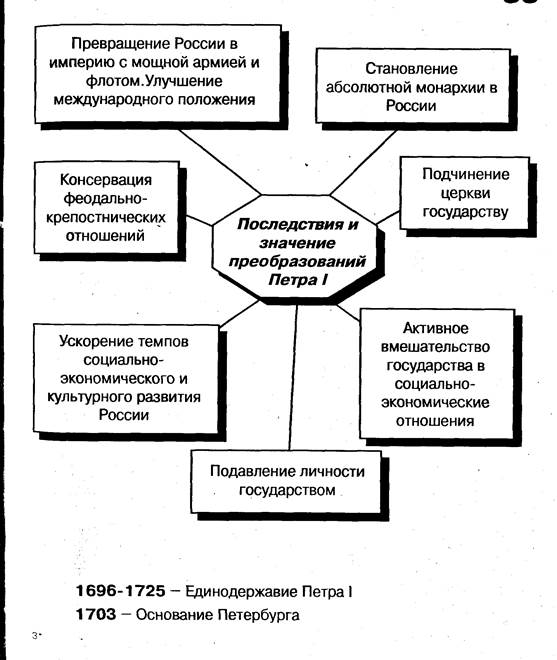

Петровские преобразования были направлены на европеизацию внутренней жизни российского общества и модернизацию социально-экономического и государственного строя России.

Социальные преобразования при ПетреI.

Меркантилизм – экономическая политика, направленная на обеспечение превышения экспорта (вывоза товаров) над их импортом (ввозом) в целях увелечения золотого запаса страны

Протекционизм – экономическая политика, направленная на защиту отечественных купцов и производителей от иностранной конкуренции. Заключалась в установлении высоких таможенных пошлин на ввоз тех товаров, которые производились в России и низких – на ввоз тех, которые не производились.

Смысл и цель социальной политики Петра I заключались в юридическом оформлении прав сословий, усилении роли, укреплении класса феодалов в государстве.

23 марта 1714 г. издан указ о единонаследии, по которому поместья и вотчинные земли уравнивались и объявлялись "недвижимой" собственностью. Указ запрещал их продавать и закладывать, а также делить между наследниками — вся недвижимость передавались одному наследнику (старшему сыну); ' остальные — сыновья, дочери и вдова — получали движимое имущество. Это мотивировалось необходимостью предотвратить дробление земельных владений и измельчение помещичьих хозяйств. Однако главная цель указа состояла в том, чтобы принудить молодых дворян к службе.

Порядок прохождения службы регламентировался "Табелью о рангах" (1722 г.). Служба была разделена на гражданскую, военную и придворную; было определено 14 классов (или рангов) чиновников. С 14 по 9 класс чиновники приобретали личное дворянство, а с 8 — потомственное. Занять каждый следующий ранг можно было, только пройдя все предыдущие.

Таким образом оформилась консолидация различных групп феодалов в единый класс-сословие дворян; были уничтожены сословия бояр и служилых людей (они влились в дворянство). Дворяне освобождались от налогов и обязаны были служить государству за право владеть землей и крестьянами, получать жалование от государства.

В 1699 г. посадское население городов было изъято из ведения воевод и подчинено бурмистерским палатам, переименованным затем в ратуши.

Жители городов были разделены на две категории: регулярных (купцы I и II гильдии, промышленники, цеховые ремесленники) и нерегулярных (не имевших собственности, работавших по найму и на "черных работах") граждан.

Указом 1 720 г. суд, сбор налогов и городское благоустройство были переданы городским магистратам, заменившим ратуши и избиравшимся регулярными гражданами. Для управления магистратами в 1721 г. создан Главный магистрат.

Несмотря на то, что многие из проведенных преобразований были фактически заимствованы из Западной Европы, создать из города самоуправляющуюся административную единицу буржуазного типа не удалось. Более того, дальнейшие преобразования органов городского самоуправления ограничивают многие их функции, оставляя неизменной одну — контролировать сбор налогов и податей в казну, тем более, что государство испытывало постоянную нужду в деньгах.

С 1678 г. единицей обложения был двор. Однако, перепись 1710 г. показала, что количество дворов уменьшилось почти на одну треть. Причинами были бегство крестьян на "вольные" земли, утайка помещиками количества дворов, а также своз родственников, и даже совсем чужих людей, на один двор.

С 1718 г. единицей налогообложения стала "душа" мужского пола. Правительство приступило к проведению подушной переписи, причем подача сказок была возложена на самих помещиков, которые должны были это сделать в течение года. Однако добиться этого от помещиков правительство не смогло, поэтому в 1722 г. к переписи были привлечены офицеры и была проведена ревизия поданных списков (1722-1724 гг.). С этого времени переписи населения получили название ревизий.

После проведения ревизии введена подушная подать1 — для помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян — 74 копейки, для государственных крестьян — 1 руб. 14 коп., для посадских (купцов и ремесленников) — 1 руб. 20 коп.

Податью были обложены также "гулящие люди" и холопы.

Чтобы обеспечить сбор податей, а также затруднить бегство крестьян, правительство вводит паспортную систему — каждый крестьянин, уходивший на заработки дальше 30 верст от постоянного места жительства, должен был иметь паспорт с указанием срока возвращения домой. Всякий, кто не имел паспорта, подлежал задержанию и выяснению личности в воеводской канцелярии.

Кроме того, в 1721 г. был издан указ, устанавливавший 100 руб. штраф, налагавшийся на помещика, укрывавшего беглого:

Ответом на проводившиеся преобразования было недовольство как боярства и духовенства, так и крестьян и городского населения.

В первые годы правления Петра консервативные силы группировались вокруг Софьи, Милославских и стрельцов, но после подавления восстания стрельцов 1698 г. и устранения Софьи, знаменем всех реакционных сил стал царевич Алексей —сын Петра I и Евдокии Лопухиной (род. 29 февраля 1690 г.). Воспитателями молодого человека были мать Евдокия, тетка Наталья Алексеевна, Никифор Вяземский и Генрих Гюйссен. К делам управления государством Алексей склонности не проявлял, несмотря на настойчивость Петра I. В 1715 г. у царевича Алексея от брака с Шарлоттой Софьей Брауншвейг-Волфенбиттельской родился сын и таким образом появился новый кандидат в наследники. Петр предложил Алексею либо постричься в монахи, либо принимать участие в государственных делах, пригрозив лишить права на престол.

Алексей согласился стать монахом и отказался от короны. В это время вокруг него складывается кружок недовольных Петром — ростовский митрополит Досифей, бывший денщик Петра А.В.Кикин и др. Кроме того, царевич надеялся на поддержку князей Долгоруких, Голицыных и всех, "кто страну любит".

В 1716 г. Алексей, притворившись, что едет по вызову отца в Копенгаген, бежал в Вену к своему шурину — австрийскому императору Карлу VI. Тот скрывал царевича сначала в Тироле, а затем в Неаполе. Но стараниями дипломата графа П.А.Толстого и гвардейского офицера А.Румянцева царевич был возвращен в Россию. В 1718 г. началось следствие. Под пытками царевич признался в заговоре и выдал своих сообщников, которые вскоре были казнены.

Желая снять с себя ответственность за судьбу сына, Петр I обратился к духовенству, а не получив желаемого ответа — к специально созданному суду из 127 высших сановников, которые, после продолжительных колебаний приговорили 24 июня 1718 г. царевича Алексея к смертной казни, обвинив его в государственной измене. Но 26 июня 1718 г. при невыясненных обстоятельствах царевич умер в Петропавловской крепости.

"Дело царевича Алексея" стало поводом для изменения порядка наследования престола. Один из сподвижников Петра — Феофан Прокопович написал сочинение "Правда воли монаршей", в котором обосновывал право монарха назначать наследника престола по своему усмотрению, не по старшинству, а по "пригодности", и менять свое решение по собственному усмотрению. В 1722 г. был издан "Устав о наследовании престола", оформивший это право монарха. Неподчинение указу приравнивалось к государственной измене и каралось смертью.

Из выступлений посадского населения самым крупным считается Астраханское восстание 1705-1706 гг., вызванное введением новых повинностей (все виды городской торговли были обложены сборами, нередко превышавшими стоимость продаваемых товаров, с горожан взимали налоги на погреба и печи, воевода Т.Ржевский сдал на откуп торговлю хлебом, рыбные и соляные промыслы также были сданы на откуп) и насильственным введением иноземных обычаев.

В ночь на 30 июля 1705 г. посадские люди ворвались в Астраханский кремль, убили воеводу Ржевского и еще около 300 "начальных" людей, захватили казну, склады с оружием. Повстанцы попытались создать собственные органы самоуправления во главе с ярославским купцом и астраханским рыбопромышленником Яковом Носовым, земским бурмистром Гаврилой Ган-чиковым и стрельцом Иваном Шелудяком, объявили об отмене сбора новых налогов, из захваченной казны выдали жалованье служилым людям, произвели пополнение солдатских полков. Вскоре отряды повстанцев направились в соседние города Прикаспия. К восставшим примкнули Красный Яр и Гурьев. Тысячный отряд астраханцев попытался овладеть Царицыном, но безуспешно.

Однако, с одной стороны, программа повстанцев носила слишком локальный характер ("за бороду и платье"), поэтому ни города Среднего Поволжья, ни донское казачество не поддержали астраханцев; с другой стороны, среди повстанцев была сильна вера в "доброго" царя и надежда на переговоры с ним. Правительство же использовало переговоры для раскола восставших и привлекло на свою сторону донскую казачью старшину и калмыцкого тайшу (князя) Аюку. Эти переговоры позволили локализовать очаг возмущения.

Для подавления Астраханского восстания был отправлен ( ряд под командованием фельдмаршала Б.П.Шереметева. 13 марта 1706 г. Астрахань была взята. После подавления восстания свыше 300 участников были казнены, многие замучены пытками некоторые сосланы в Сибирь.

Через год после подавления Астраханского восстания началось народное движение, охватившее Дон, Слободскую Украину и Поволжье. Причиной выступления послужила отправка на Дон карательной экспедиции во главе с князем Ю.В.Долгоруким и возвращения прежним владельцам беглых крестьян. В короткие срок было сыскано и возвращено свыше 3 тысяч беглых. Когда Долгорукий разделил свою экспедицию на четыре отряда, в ночь на 9 октября 1707 г "новопришлые" люди во главе с атаманом бахмутских казаков Кондратием Булавиным у Шульгинского городка напали на отряд Долгорукого и почти полностью истребили его. Но вскоре там же, у Шульгинского городка булавинцы потерпели поражение от атамана Войска Донского Лукьяна Максимова и вынуждены были бежать в Запорожскую Сечь.

Весной 1708 г., вернувшись на Дон, Булавин продолжил борьбу. Центром восстания стал Пристанский городок на р. Хопе Восстание охватило Козловский, Тамбовский, Воронежский уе ды. На состоявшемся 22-23 марта совете повстанцев было peшено идти походом на Черкасск, а затем к Азову. На пути к Черкасск у Паншина городка, войска Булавина встретились с войскам Максимова, но сражение не состоялось — началось братание казаков. В самом Черкасске вспыхнуло восстание, Максимов был выдан Булавину. 1 мая город был взят, а 9 мая на общевойсковом кругу Булавин был избран атаманом Войска Донского. Одновременно соратники Булавина И.Павлов, И.Некрасов и другие овладели Камышиным, Царицыном, осадили Саратов, активно действовали на Северском Донце. Однако раздробление восставших значительно ослабило их силы — Булавину не удалось взят Азов. В это время на Дон было направлено 32-тысячное войск под началом князя В.В.Долгорукого. 7 июля 1708 г. в результат заговора Булавин был убит. После его смерти восстание еще не которое время продолжалось — отряды Н.Голого, С.Беспалого, Г.Старченко продолжали вооруженную борьбу в Поволжье и на Украине. Лишь в конце 1708 г. удалось подавить восстание, хотя отдельные выступления продолжались до 1710 г.

Дата добавления: 2015-01-02; просмотров: 1373;