Понятие о физических способностях, основные формы их проявления

В процессе формирования физической культуры личности происходит не только приобретение двигательных умений и связанных с ними знаний, но и развитие физических способностей занимающихся.

В настоящее время, для характеристики двигательных возможностей человека, используются термины "физические способности" и "физические качества". Эти понятия в определенном отношении совпадают, однако, не тождественны.

К сожалению, в литературе существуют весьма противоречивые точки зрения на определение и взаимосвязь данных понятий.

В одном случае, например, физические способности понимают как формы проявления дееспособности функциональных систем организма, участвующих в двигательной деятельности и определяющих её эффект (Наталов Г.Г.,1976), в другом - как свойственные человеку возможности, реализуемые в жизни, особенно в двигательной деятельности, основу которых составляют его физические качества (Матвеев Л.П.,1991); в третьем случае под способностями подразумевают развитые врожденные задатки, базирующиеся на психофизиологических и морфологических особенностях организма (Ильин Е.П., Евстафьев Б.В.,1987).

Это далеко не полный перечень разных подходов к определению понятия "физические способности". Нам представляется, что термин "физические способности" более правильно использовать для обозначения возможностей некого психофизиологического потенциала человека, определяющего успешность выполнения каких-либо физических упражнений. Например, один ученик в возрасте 7 лет может прыгнуть в длину с места на 100 см., а другой - 160 см. В этом же возрасте один может подтянуться на высокой перекладине из виса всего один раз, другой - 5 раз. В 6-минутном беге один занимающийся может пробежать 700 м., а другой - 1200 м. В практике, как правило, сравнивая разные двигательные достижения обучаемых в одних и тех же заданиях, обычно говорят: "Этот ребенок более способен к упражнениям скоростно-силового характера, чем бегу на выносливость; у этого - ярко выражены способности к упражнениям силового характера, чем к упражнениям на координацию".

Наблюдаемые индивидуальные различия при выполнении данных двигательных действий объясняются разными возможностями отдельных органов и систем организма учеников (мышечной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и др.). От уровня функционирования каждой из этих систем будет зависеть характер и степень развития тех или иных физических способностей.

ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ - это комплекс морфологических и психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям какого-либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность её выполнения.

Для обозначения отдельных сторон двигательных возможностей человека долroe время употреблялся термин "физические (двигательные) качества". Сейчас некоторые авторы предлагают исключить его из научного обихода в связи с "примитивно-формалистическим содержанием категории "физические качества" и использовать вместо него только термин "физические способности". Тем не менее, и в обыденной речи, и в научно-методической литературе этот термин является весьма распространенным. Поэтому, очевидно, есть смысл выяснить сходство и различие этих двух понятий и уточнить типичные ситуации их применения.

Прежде всего, необходимо заметить, что категория "качество" всегда употребляется применительно к какому-либо предмету и выражает его существенную определенность, благодаря которой он является именно этим, а не иным. Так, в частности, говорят о качестве вещи, о качестве сырья, качестве продуктов питания, качестве жизни, качествах личности, качестве знаний и т.д. Именно в этом смысле нужно пользоваться данным термином и в области теории физической культуры. Следовательно, физические качества человека, как некоторые характеристики его двигательных возможностей следует рассматривать применительно к тем или иным формам проявления физических способностей, т.е. о них можно судить на основе уже реализованных способностей.

Человек обладает разнообразными способностями, которые качественно отличаются друг от друга даже при наличии какого-нибудь сходства между ними. Именно это качественное своеобразие различных физических способностей свидетельствует о его физических качествах. В быту, физическом воспитании и спорте качественные характеристики способностей человека нашли свое отражение в таких выражениях как "сильный", "быстрый", "выносливый", "ловкий", "гибкий". Критерием для выделения этих качеств была их жизненная значимость. По существу, физические качества являются выражением достигнутого уровня отдельных физических способностей, их определенности, своеобразия, значимости.

Возьмем, к примеру, собственно-силовые способности человека. Они проявляются в силовых упражнениях, отличающихся высокой степенью напряжения мышц при относительно небольшой скорости их сокращения. Собственно-силовые способности характеризуют такие силовые качества как "медленная сила", "жимовая сила", "статическая сила". Скоростно-силовые способности проявляются в упражнениях, которые требуют значительного напряжения мышц и высокой скорости их сокращения. Отражением развития скоростно-силовых способностей является прежде всего такое качество как "взрывная сила".

Вышеназванные силовые качества позволяют определять и различать силовые способности человека в целом. Точно также можно выразить качественные отличия и других физических способностей. Между физическими способностями и качествами существует многозначная взаимосвязь. Одна и та же способность может быть представлена в разных физических качествах, а разные способности могут характеризовать только одно из них. Скажем в основе качества "ловкость" лежит проявление многих способностей - координационных, скоростных, силовых и др. Проявление скоростно-силовых способностей находит свое отражение не только в качестве "сила", но и "быстрота".

Таким образом, физические качества органически связаны с физическими способностями человека и определяются особенностями их проявления в разных движениях. На уровень развития и проявления физических способностей оказывают влияние, с одной стороны, средовые факторы (социально-бытовые условия жизни, климатические и географические условия, материальное обеспечение мест занятий, методика их развития и т.п.), а с другой - наследственные факторы ("моторные" задатки), которые обуславливают специфическую реакцию организма на раз личные воздействия. В качестве задатков физических способностей выступают анатомические, физиологические и психические особенности организма человека. В процессе выполнения какой-либо деятельности "моторные задатки", совершенствуясь на основе приспособительных изменений организма (адаптации), перерастают в соответствующие физические способности.

Необходимо отметить, что "моторные задатки" многофункциональны и, в зависимости от условий мышечной деятельности, могут совершенствоваться в том или ином направлении, обеспечивая развитие тех или иных форм физических способностей. По мнению профессора Ю.В.Верхошанского, таких форм может быть столько, сколько имеется видов двигательной деятельности, ибо каждому из них присущи специфическая структура и целевая направленность движений, мышечная координация, режим работы организма и его энергообеспечение. Поэтому бесполезно искать в организме какие-то особые механизмы, ответственные за развитие выносливости или скорости движений. В основе их совершенствования лежит приспособительный эффект, целостная адаптивная реакция, ведущая к морфофункциональной специализации организма человека. Морфофункциональные перестройки захватывают весь организм в целом. Однако в наибольшей мере и в первую очередь это касается тех мышечных групп, которые несут основную рабочую нагрузку, и тех физиологических систем, которые в большей степени обеспечивают их работоспособность. Такой избирательный характер функциональной специализации обусловлен главным образом режимом работы организма в условиях данной деятельности, а степень его выраженности - интенсивностью и объемом физических нагрузок.

В настоящее время принято различать пять основных физических способностей: мышечная сила (силовые способности), быстрота (скоростные способности), координация (координационные способности), выносливость и гибкость. Каждая из них имеет многообразные формы проявления в различных видах двигательной деятельности.

Основные закономерности развития физических способностей

Направленному развитию всех физических способностей присущ целый ряд закономерностей. К их числу относятся:

Движения - ведущий фактор развития физических способностей

В формировании способностей большое значение имеют и врожденные и средовые факторы. Однако при равных условиях решающую роль в развитии физических способностей играет двигательная активность, направленная на совершенствование психофизиологической природы человека. Вот почему морфологические и функциональные показатели различных органов и систем, двигательная подготовленность в целом выше у людей, занимающихся физическими упражнениями. Значение деятельности, упражнения, как необходимого фактора функционального и морфологического совершенствования организма, впервые было показано Жаном Ламарком, формулируя свой "Первый закон", "закон упражнения", он писал: "Частое и неослабевающее употребление какого-нибудь органа укрепляет мало-помалу этот орган, развивает его, увеличивает и сообщает ему силу, соразмерную с длительностью самого употребления, тогда как постоянное неупотребление органа неприметно ослабляет его, приводит в упадок, последовательно сокращает его способности и, наконец, вызывает его исчезновение" (Ламарк Ж.Б. Собр. соч. -М.; Л., 1935. -Т. 1. - С.186.). Тем самым Жан Ламарк отразил один из общих законов развития живой природы. Существенный вклад в дело дальнейшего изучения этого закона был сделан П.Ф.Лесгафтом, А.А.Ухтомским, И.П.Павловым, Г.Ф.Фольбортом, Н.Н.Яковлевым и др.

Зависимость развития способностей от режима двигательной деятельности

Физические способности развиваются в процессе деятельности, требующей не только их проявления, но и определенного режима её выполнения. Под режимом подразумевается точно установленный порядок чередования работы, связанной с выполнением каких-либо физических упражнений и интервалов отдыха между ними в рамках одного занятия или в системе занятий. Важную роль в построении нужных режимов, прежде всего, играют фазовые колебания работоспособности человека. В процессе выполнения физических упражнений уровень работоспособности постепенно снижается в связи с расходованием энергетических и функциональных ресурсов организма. При отдыхе (после окончания упражнения) происходит восстановление работоспособности. Организм человека при этом проходит ряд состояний: фазу пониженной работоспособности; фазу полного восстановления работоспособности и, наконец, фазу сверхвосстановления, т.е. повышенной работоспособности. Каждая из перечисленных фаз имеет определенную длительность, зависящую помимо прочих условий от характера, интенсивности и продолжительности проделанной работы.

В зависимости от того, в какой фазе отдыха повторяется каждое последующее упражнение, можно выделить три основных режима двигательной активности, которые оказывают различное влияние на развитие физических способностей:

1-й режим, при котором каждое последующее упражнение в уроке повторяется через короткие интервалы отдыха, т.е. в фазе недовосстановления работоспособности. Происходит систематическое снижение всех показателей работоспособности. Такой режим чередования работы и отдыха соответствует развитию выносливости.

2-й режим, где каждое последующее упражнение будет повторяться через такие интервалы отдыха, которые обеспечивают возвращение ряда функциональных показателей организма к дорабочему уровню, т.е. в фазе полного восстановления работоспособности. Такой режим характерен для занятий, направленных на развитие скоростных, силовых и координационных возможностей.

3-й режим, при котором каждое последующее упражнение повторяется через более длительные интервалы отдыха, совпадающие с фазой повышенной работоспособности. При таком режиме от повторения к повторению наблюдается разнонаправленное изменение двигательных возможностей человека - мышечная сила и быстрота будут увеличиваться, а выносливость - снижаться.

Этапность развития физических способностей

В динамике развития физических способностей при многократном, длительном выполнении одних и тех же нагрузок условно можно выделить три относительно самостоятельных этапа:

Первый - повышения уровня развития способностей.

Второй - достижения максимальных показателей в развитии способностей.

Третий - снижения показателей развития физических способностей.

На первом этапе в результате применения нагрузки происходят всесторонние приспособительные изменения в организме, которые вызывают постепенное расширение его функциональных возможностей и поступательный рост физических способностей, обусловленных спецификой двигательной деятельности.

На втором этапе, по мере развития приспособительных изменений, стандартная нагрузка будет вызывать все меньшие и меньшие функциональные сдвиги в организме. Это является одним из признаков перехода приспособительных процессов в стадию устойчивой адаптации. Возможности органов и систем, лежащих в основе проявления соответствующих способностей увеличиваются значительным образом. Повышается экономичность и взаимосогласованность в их деятельности. Все это создает условия для максимального проявления способностей.

На третьем этапе данная нагрузка в связи с возросшими функциональными возможностями организма перестает вызывать приспособительные сдвиги и не обеспечивает дальнейший рост способностей, т.е. развивающий эффект её снижается, или почти полностью исчезает. Для того, чтобы происходил последующий прогресс в развитии способностей необходимо изменить характер и содержание применяемых нагрузок (выбрать иные упражнения, увеличить интенсивность работы, её длительность или условия выполнения упражнений), создав тем самым новые повышенные требования к физическим способностям. Иными словами следует, как бы перевести развитие способностей на первый этап.

Неравномерность и гетерохронность (разновременность) развития способностей

Неравномерность развития означает, что степень прироста показателей физических способностей на одних этапах может быть более значительной, чем на других. Это справедливо как для небольших периодов времени (к примеру, для нескольких недель, месяцев занятий), так и для всего процесса развития (скажем, для нескольких лет занятий). Как правило, наибольший прирост физических способностей наблюдается в начальный период занятий физическими упражнениями. С повышением уровня развития какой-либо способности темпы ее прироста уменьшаются. Поскольку развитие физических способностей связано с уменьшением темпов их прироста, то на каждом последующем этапе развития для достижения необходимых сдвигов требуется все больше времени.

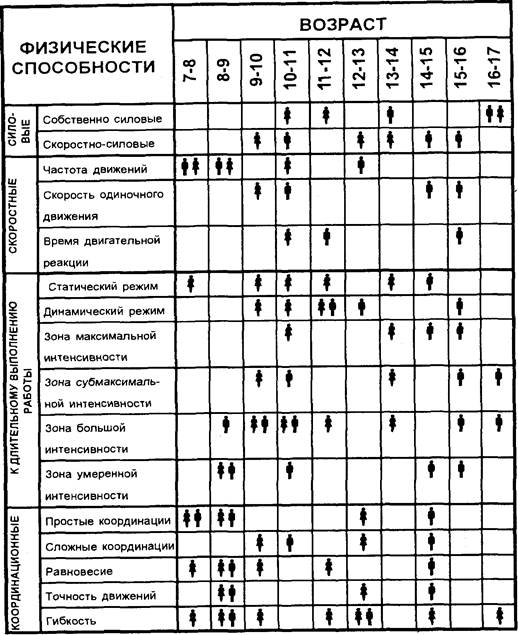

В динамике показателей развития физических способностей обнаруживается явление гетерохронности. Оно проявляется в несовпадении во времени моментов; соответствующих началу интенсивного прироста отдельных физических способностей. Специальные исследования и практический опыт показывают, что в определенные возрастные периоды жизни человека имеются благоприятные возможности для воздействия на развитие способностей, так как темпы прироста некоторых из них будут более высокими, чем в иные возрастные этапы. Эти периоды обычно называют сенситивными (чувствительными) или критическими, потому что они играют особую роль в развитии организма.

Установлено, что наибольший эффект физического воспитания в развитии от- дельных способностей достигается в период их бурного естественного развития. Эффективность педагогических воздействий в другие возрастные периоды для данной способности может быть нейтральной или даже отрицательной. Поэтому, при совершенствовании конкретных физических способностей, очень важно не упустить наиболее благоприятные возрастные периоды поскольку впоследствии сделать это будет намного сложнее.

На рис. 8.1. приведены периоды интенсивного развития отдельных физических способностей у детей. Видно, что каждая из них имеет свой сенситивный период. Временные границы этих периодов у мальчиков и девочек неодинаковы. Обычно на момент начала интенсивного развития большинства способностей девушки обгоняют подростков на 1 -2 года.

Необходимо отметить, что в научно-методической литературе у разных авторов можно встретить различные сенситивные периоды развития той или иной способности. Подобные различия могут быть обусловлены несколькими причинами:

1. Применением неодинаковых тестов для измерения какой-либо способности.

2. Использованием различных подходов и формул для определения темпов прироста показателей физических способностей.

3. Неоднородностью обследуемой выборки испытуемых (разным числом обследуемых людей, различиями в уровне их физического развития, подготовленности;

общего режима деятельности и т.д.).

Обратимость показателей развития способностей

Функциональные и структурные изменения, достигаемые в результате систематических занятий физическими упражнениями, обратимы, они могут претерпевать обратное развитие. Достаточно относительно небольшого перерыва в занятиях, как начинается понижение уровня функциональных возможностей, происходит регресс структурных признаков и в результате снижаются показатели развития физических способностей.

В первую очередь, снижаются скоростные способности, позднее - силовые, a в последнюю очередь - выносливость к длительной работе. Наблюдения на спортсменах показали, что прекращение тренировки, длившейся 5 месяцев, приводит к возвращению исходного уровня максимального темпа движений через 4-6 месяцев, мышечной силы - через 18 месяцев, а выносливости - через 2-3 года.

Перенос физических способностей

Различные физические способности развиваются в тесном взаимодействии друг с другом. Такое явление, когда направленное изменение в уровне развития одной способности влечет за собой изменения в уровне развития другой, получило название "перенос физических способностей".

Перенос может быть положительным и отрицательным. При положительном переносе развитие одной способности содействует совершенствованию другой. Например, увеличение "взрывной силы" - росту быстроты движений. Отрицательный перенос характеризуется тем, что развитие одной способности тормозит рост другой или понижает уровень её развития.

Перенос бывает однородным и разнородным. При однородном переносе наблюдается повышение уровня одной и той же способности в применявшихся и не применявшихся упражнениях. Например, повышение уровня силовой выносливости при сгибании - разгибании рук в висе приводит к изменению той же способности в сгибании и разгибании рук в упоре лежа. При разнородном переносе тренировка, направленная на развитие одной способности, приводит к изменению уровня как этой, так и других физических способностей.

Например, повышение изометрической силы сгибателей рук сопровождается достоверным приростом силовой выносливости при тренировке на блочном устройстве.

Перенос может быть взаимным (например, если при развитии силовых способностей совершенствуются скоростные, а при совершенствовании скоростных - силовые) и односторонним (например, если при развитии быстроты движений совершенствуется и время реакции, а упражнения, направленные на улучшение времена реакции, никак не оказывают влияния на развитие быстроты движений).

Наконец, выделяют прямой и опосредованный перенос. При прямом переносе повышение уровня развития одной способности непосредственно сказывается на развитии другой. Например, повышение уровня скоростно-силовой подготовленности мышц нижних конечностей у бегунов на короткие дистанции сразу же сопровождается увеличением скорости бега. При опосредованном переносе создаются только предпосылки для совершенствования какой-либо другой способности. Например, максимальная сила ног спринтера не имеет прямой существенной связи с результатом скоростного бега.

Однако она обнаруживает связь с прыжковыми упражнениями, результаты которых, в свою очередь, довольно тесно связаны со скоростным бегом.

Поэтому занятия, направленные на развитие максимальной силы ног способствует созданию функциональной базы для развития скоростно-силовых способностей, определяющих в конечном счете скорость бега. Эффект этих видов переноса используется при решении задач специальной и общей физической подготовки в большинстве видов спорта.

Рис. 1. Сенситивные периоды развития физических способностей детей (no А. П.Матвееву)

Величина и характер влияния одних способностей на другие во многом зависит:

1. От преимущественной направленности и рационального чередования педагогических воздействий при их развитии (например, занятие, состоящее из упражнений, требующих скоростных и силовых способностей, выносливости, развивает каждую из них лучше, нежели тренировка в одном из видов, проводимая даже с увеличенной вдвое нагрузкой).

2. От уровня физической подготовленности занимающихся (при низком уровне физической подготовленности развитие одной способности обычно приводит к повышению уровня развития и других, однако, в дальнейшем подобный параллельный рост способностей прекращается).

"Перенос" физических способностей имеет существенное педагогическое значение. Благодаря этому явлению можно занимаясь относительно небольшим кругом физических упражнений, создать некоторые предпосылки для успешного овладения любым видом двигательной деятельности. Эта возможность используется в практике физического воспитания при подготовке людей к трудовой, военной и спортивной деятельности.

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| Количественные характеристики систем массового обслуживания. | | | Язык как знаковая система |

Дата добавления: 2017-03-29; просмотров: 274;