Средства и способы применения отравляющих веществ и способы защиты от них 1 страница

Е >1,5МэВ

Однако последующий захват этих нейтронов ядрами урана-238 вызывает уже не деление, а реакцию радиационного захвата и цепная ядерная реакция прекращает- ся, для её поддержания необходима постоянная «подпитка» реакции быстрыми нейтронами.

В ядерном заряде так называемого пушечного типа ядерное взрывчатое веще- ство до момента взрыва разделено на несколько частей, масса каждого из которых меньше критической. Для быстрого перевода ядерного заряда в надкритическое со- стояние применяется взрыв обычных взрывчатых веществ. В момент взрыва этих ве- ществ все части ядерного заряда соединяются в единое целое, так что масса деляще- гося вещества становится больше критической. На рис. 1.2. представлена принципи- альная схема ядерных боеприпасов с зарядами данного типа.

Рис. 1.2. Схема устройства ядерного заряда пушечного типа

| До взрыва ВВ плотность ЯВВ нор- мальная, масса меньше критиче- ской |

| В момент взрыва ВВ плотность ЯВВ выше нормальной, масса больше критической |

ЯВВ

заряд ВВ

Источник

корпус

отражатель

Рис. 1.3. Ядерный заряд имплозивного типа

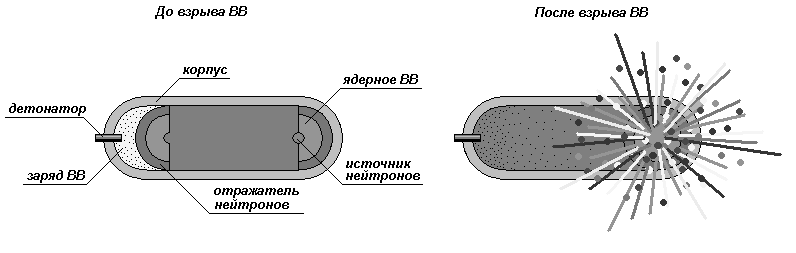

В ядерном заряде имплозивного типа (рис. 1.3) делящееся вещество до момента взрыва представляет единое целое, но размеры и плотность его таковы, что система находится в подкритическом состоянии. Вокруг ядерного заряда расположены заряды обычного ВВ, при одновременном подрыве которых делящееся вещество подвергает- ся сильному обжатию, плотность его возрастает и заряд переходит в надкритическое состояние, происходит взрыв.

Термоядерные боеприпасы. Источником энергии в термоядерных боеприпасах является термоядерная реакция. Ядерные реакции, в которых кинетическая энергия взаимодействующих ядер, необходимая для их слияния (синтеза), приобретается разогревом, называются термоядерными реакциями.

Для слияния атомных ядер необходимо преодолеть кулоновские силы отталки- вания, действующие между одинаково заряженными частицами. Сблизить ядра на та- кие расстояния, на которых начинают действовать ядерные силы притяжения, воз- можно при высокой температуре реагирующей смеси, когда подвижность ядер значи- тельно возрастает, а, следовательно, и увеличивается вероятность протекания реакций синтеза. Реакции синтеза легких ядер протекают при температурах порядка десятков миллионов и более градусов, создаваемых в результате самоподдерживающейся цеп- ной реакции деления атомного детонатора из урана-235.

В качестве исходного вещества для термоядерной реакции можно использовать твердое соединение дейтерида лития (LiD). При взрыве атомного детонатора заряд дейтерида лития нагревается до температуры 20…30 млн ºС. Одновременно с этим из зоны цепной реакции деления испускаются нейтроны, часть которых взаимодействует с ядрами лития по схеме

6 3Li+ 1 0n4 2Не + 3 1Н + 4,8 МэВ(1.3)

Образовавшийся при этом тритий 3 1Н немедленно вступает в реакцию с дейте-рием 2 1Н

3 1Н + 2 1Н 4 2Не + 1 0n+ 17,6 МэВ(1.4)

Образуется замкнутый цикл реакций с воспроизводством трития из лития, в ко- тором появляются нейтроны, имеющие энергию Е 14 МэВ

6 3Li+ 1 0n4 2Не + 3 1Н

3 1Н + 2 1Н 4 2Не + 1 0n

Этот цикл обеспечивает высокоэффективное термоядерное взаимодействие и в то же время не требует введения трития извне.

Общее количество энергии, выделяющееся при реакции синтеза в 1 кг дейтери- ево-тритиевой смеси, примерно равно энергии взрыва 80 т тротила, что в 4 раза пре- восходит энерговыделение при реакции деления 1 кг урана.

Отношение количества энергии, выделившейся в результате реакции синтеза

gтя к общей энергии взрыва g, называется коэффициентом термоядерности

тя

=gтя

g

×100 %

(1.5)

Главными элементами ядерного заряда, основанного на реакции синтеза, явля- ются делящееся вещество (ЯВВ) и заряд для реакции синтеза, искусственный источник нейтронов, заряд обычного ВВ, отражатель нейтронов. Такой боеприпас называют термоядерным типа деление-синтез, схема такого боеприпаса представлена на рис. 1.4.

| LiD |

Заряд для реакции синтеза

Оболочка боеприпаса

Рис. 1.4. Схема устройства термоядерного заряда типа «деление-синтез»

Комбинированные боеприпасы. Образующиеся при термоядерных реакциях нейтроны, как уже говорилось, обладают очень большой энергией и могут вызвать деление ядер U-238. Это обстоятельство позволило создать комбинированные заряды, в которых реакция синтеза используется как мощный источник быстрых нейтронов, обусловливающих деление большого числа ядер U-238. Таким образом протекают три стадии реакций: сначала деление, потом синтез и снова деление. Количество выде- лившейся энергии становится еще больше, такие боеприпасы называют комбиниро- ванными типа деление-синтез-деление.

Нейтронные боеприпасы. Нейтронный боеприпас представляет собой малога- баритный термоядерный заряд мощностью не более 10 тыс. т, у которого основная доля энергии выделяется за счет реакции синтеза ядер дейтерия и трития.

источники нейтронов

смесь дейтерия и трития

D + Т

детонатор

заряд ВВ

отражатель

нейтронов заряд 239Рu

Рис. 1.5. Схема устройства нейтронного боеприпаса

H 4

He + 1 n+ 17,6 МэВ (1.6)

В отличие от термоядерных боеприпасов большой мощности в нейтронных бо- еприпасах считается предпочтительным использовать смесь дейтерия с тритием. По- лучать тритий в ходе ядерных реакций считается невыгодно, так как это связано со значительным расходом образовавшихся нейтронов, взаимодействующих с литием.

Разнообразие устройства и калибров ядерных зарядов позволяет использовать их различными способами.

Ядерное оружие может быть применено для двух различных целей. Во-первых, оно может быть использовано для непосредственного воздействия на войска и техни- ку противника на поле боя. Во-вторых, ядерное оружие может быть применено для нанесения мощных ударов по важнейшим промышленным, транспортным и полити- ческим центрам противника.

В соответствии с решаемыми задачами ядерное оружие подразделяют на так- тическое и стратегическое.

Тактическое ядерное оружие может быть различных калибров и иметь троти- ловые эквиваленты примерно от 1000 до 50 000 т. Заряды наименьших калибров мо- гут быть применены по переднему краю противника, в зенитной артиллерии для по- ражения самолетов противника, а также в воздушном бою. Возможно широкое при- менение ядерных зарядов в морских боеприпасах: в морских торпедах, минах, глу- бинных бомбах. Они могут применяться также для создания заграждений на суше и для ведения различных взрывных работ в грунтах и горных породах.

Способами доставки ядерных зарядов к целям могут быть неуправляемые и управляемые реактивные снаряды (ракеты) с разными дальностями стрельбы, самоле- ты, а также ствольная артиллерия более крупных калибров.

Средствами доставки ядерных боеприпасов могут являться баллистические ра- кеты, крылатые и зенитные ракеты, авиация. Ядерные боеприпасы применяются для снаряжения авиабомб, фугасов, торпед, артиллерийских снарядов.

1.1.2. Средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного взрыва6

В процессе развития физических явлений, сопровождающих ядерный взрыв в

воздухе, возникают воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая ра- диация, электромагнитный импульс, а также создается радиоактивное загрязнение местности и объектов.

Воздушная ударная волна поражает людей, разрушает боевую технику, воору- жение и различные сооружения.

Световое излучение способно вызвать возгорание различных материалов, иму- щества, боевой техники и сооружений. У людей и животных оно вызывает ожоги ко- жи, поражение глаз и временное ослепление.

Проникающая радиация, воздействуя на людей и животных, вызывает у них специфическое заболевание –лучевую болезнь. Действуя на оптику, проникающая радиация может вызвать ее потемнение. Светочувствительные фотоматериалы под действием проникающей радиации становятся непригодными к использованию.

Радиоактивное загрязнение местности и объектов оказывает на людей и живот- ных такое же поражающее действие, как и проникающая радиация.

Электромагнитный импульс при отсутствии специальных мер защиты может повреждать аппаратуру управления и связи, нарушать работу электрических устройств, подключенных к протяженным наружным линиям.

Ударная волна представляет собой область резкого и значительного по величине сжатия среды, распространяющуюся от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью.

Она может распространяться в воздухе, воде и грунте. В связи с этим ее назы- вают воздушной ударной волной, ударной волной в воде или сейсмовзрывной волной в грунте.

Большинство разрушений и повреждений вооружения, боевой техники и со- оружений обусловлено воздействием ударной волны. Заметим, что защищать различ- ного рода сооружения и объекты от воздействия ударной волны достаточно трудно. Это дает право считать ударную волну одним из главных поражающих факторов.

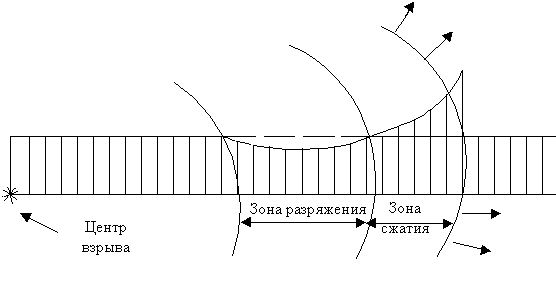

На достаточно большом расстоянии от центра взрыва ударная волна представ- ляет собой двухслойную сферическую область сильно сжатого и разреженного возду- ха, распространяющуюся от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью (рис. 1.6).

На достаточно большом расстоянии от центра взрыва ударная волна представ- ляет собой двухслойную сферическую область сильно сжатого и разреженного возду- ха, распространяющуюся от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Структура ударной волны

6 Решетников В.М. Каф. 23 «Радиационной и химической защиты»

В наружном слое давление воздуха выше атмосферного (зона сжатия). В зоне сжатия воздух движется в направлении от центра взрыва, а в зоне разрежения – в об- ратном направлении. На рис. 1.7 приведена кривая изменения давления во времени при прохождении ударной волны через фиксированную точку безграничного воздуш- ного пространства.

| ΔРф |

| Рф |

| А |

| Р0 |

| t |

| Θ |

| τ+ |

| τ- |

Рис. 1.7. Изменение давления во времени при прохождении ударной волны через фиксированную точку пространства

В точку А (рис. 1.7.) пространства ударная волна приходит спустя некоторое время после взрыва. До прихода фронта ударной волны в данной точке имеет место атмосферное давление Ро, а в момент прихода давление резко возрастает до величины давления во фронте ударной волны – Рф. Разность давлений во фронте ударной волны и атмосферного (Рф - Ро = DРф) называется избыточным давлением во фронте удар- ной волны. За фронтом ударной волны давление быстро падает и через некоторое время после прихода ударной волны становится меньше атмосферного, а затем вос- станавливается до первоначального значения. Аналогичным образом изменяются плотность воздуха и его температура.

Времяt+,в течение которого давление в ударной волне сохраняется выше ат- мосферного, называется фазой сжатия, а время t-,в течение которого давлениеоста-ется ниже атмосферного, – фазой разрежения.

К основным параметрам поражающего действия ударной волны относятся: из- быточное давление во фронте ударной волны, время действия ударной волны, ско- ростной напор.

Избыточное давление является основной характеристикой фазы сжатия, кото- рая определяет поражающее действие ударной волны на объекты. Величина избыточ- ного давления во фронте ударной волны при ее распространении в однородной без- граничной атмосфере зависит от мощности взрыва и расстояния до его центра. Изме- ряется избыточное давление в кгс/см2 (Па).

Время действия ударной волны определяется длительностью действия фазы сжатия. При увеличении мощности взрыва и расстояния до его центра время действия фазы сжатия увеличивается. Измеряется в секундах.

Скоростной напор (DРск ) – это динамическое давление движущихся масс воз- духа во фронте ударной волны. Он является горизонтальной нагрузкой и характери- зуется метательным действием ударной волны. Измеряется скоростной напор в кгс/см2(Па).

Характер и степень поражения людей и различного рода объектов ударной волной ядерного взрыва зависит в основном от величины избыточного давления во фронте ударной волны, а также от условий расположения войск и населения, степени их укрытости в момент взрыва. При прохождении ударной волны люди и различные объекты испытывают поражающее воздействие избыточного давления и метательное действие скоростного напора.

Поражающее действие ударной волны может быть непосредственным и кос- венным (движущимися обломками и отдельными предметами). Часто поражения бу- дут вызываться совместным воздействием как непосредственных, так и косвенных факторов.

Наибольшую опасность косвенные поражения людей будут представлять при их нахождении в лесу и населенных пунктах. Поэтому в этих условиях необходимо предусматривать защиту населения от обломков и других движущихся предметов.

Непосредственное поражение людей ударной волной является следствием рез- кого повышения давления вокруг организма и одностороннего воздействия движуще- гося воздуха. При подходе ударной волны в результате воздействия давления отраже- ния тело человека испытывает мгновенный удар и в тканях тела возникает волна сжа- тия, вызывающая повреждение внутренних органов.

Поскольку размеры человека невелики (относительно ударной волны), то удар- ная волна быстро охватывает тело человека и сжимает его со всех сторон. Сильное сжатие и последующее разрежение вызывают кровоизлияния, разрывы барабанных перепонок и органов брюшной и грудной полостей. Особенно уязвимы легкие. При значительных давлениях воздух может попадать в легочные вены, а через них – в сердце и артерии. При этом смерть может быстро наступить от воздушной эмболии в сосудах сердца и мозга или от удушья при отеке легких или кровоизлияния в них.

Одновременно скоростной напор создает большое одностороннее направленное давление, которое может отбросить человека. Поражения при отбрасывании человека наиболее вероятны в момент его удара о твердую преграду. Действие скоростного напора на человека зависит от его положения к моменту подхода ударной волны. Например, при давлении 0,5 кгс/см2 на человека в положении лежа действует сила скоростного напора, равная 50…100 кг, а в положении стоя сила давления скоростно- го напора может возрасти до 1000 кг. В последнем случае человек может быть от- брошен с большой (до 8…10 м/с) скоростью по направлению движения ударной вол- ны на расстояние в несколько десятков метров. Тяжесть поражения человека опреде- ляется параметрами ударной волны, условиями его расположения, степенью укрытия и др. факторами. В зависимости от этих условий возможны легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые (смертельные) поражения. В табл. 1.2. показана ориентировочная зависимость степени поражения от величины избыточного давления во фронте удар- ной волны при открытом расположении людей на местности.

При тяжелых поражениях наблюдаются травмы головного мозга, повреждения органов грудной и брюшной полости, переломы костей, кровотечение из носа и ушей. Пострадавшие с такими поражениями нуждаются в немедленной госпитализации и продолжительном (более 3 мес.) лечении. В процессе лечения возможны смертельные исходы.

При поражении средней тяжести могут быть ушибы тела, разрывы барабанных перепонок и другие повреждения. После травмы длительное время наблюдаются го- ловные боли, нарушается память, возникают расстройства речи и слуха, кровотечение из ушей и носа. Такие пораженные нуждаются в госпитализации на различные сроки (до 3 мес.). В большинстве случаев лечение заканчивается выздоровлением.

Таблица 1.2.

Поражающее действие ударной волны на человека

| № п/п | Степень поражения | Избыточное давление, кгс/см2 |

| Крайне тяжелая (смертельная) | Свыше 1 | |

| Тяжелая | 0,5…1,0 | |

| Средняя | 0,4…0,5 | |

| Легкая | 0,2…0,4 |

При легких поражениях люди, как правило, теряют сознание на непродолжи- тельное время (несколько секунд), после чего возможны головокружение, звон и шум в ушах. При таких поражениях часть личного состава будет нуждаться в госпитализа- ции или наблюдении при части в течение 7…15 сут., а в отдельных случаях до 1,5 мес. Люди, получившие легкие поражения в виде ушибов, ссадин, после оказания им медицинской помощи остаются в строю.

У подавляющего большинства вышедших из строя от действия воздушной ударной волны происходят разрывы барабанных перепонок и расстройство слуха (ба- ротравмы). Боеспособность личного состава с такими поражениями вследствие ухуд- шения слуха может снижаться, особенно у лиц, работающих со средствами связи. Однако в немедленной госпитализации они, как правило, не нуждаются, и лишь спу- стя некоторое время часть из них вследствие развития осложнений (воспаление сред- него уха) будут нуждаться в специализированной медицинской помощи.

Важное значение при поражении ударной волной имеет длительность фазы сжа- тия, которая возрастает с увеличением мощности взрыва. Это приводит к тому, что одинаковая степень поражения вызывается различными значениями избыточного дав- ления: чем больше мощность взрыва, тем меньше давление, выводящее людей из строя. Защита от поражения ударной волной обеспечивается изоляцией человека или объекта от воздействия избыточного давления и уменьшением силы скоростного напора. Наиболее надежную защиту обеспечивают специальные прочные сооружения

закрытого типа, заглубленные в землю.

Конструктивно защитные сооружения подразделяются на подземные и котло- ванные (заглубленные и полузаглубленные). Если защитные сооружения котлованно- го типа невозможно заглубить в землю, то они располагаются на поверхности и назы- ваются обсыпными.

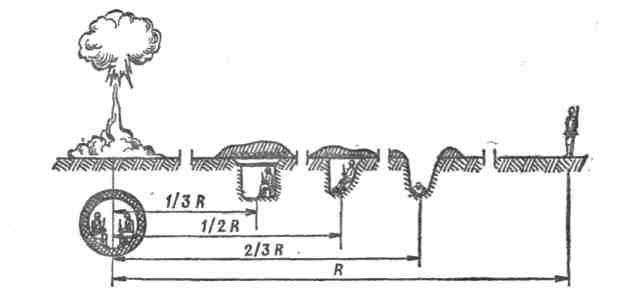

Практически постоянно и полностью обеспечить защиту всего личного состава и всех важных объектов с помощью закрытых сооружений (убежищ, укрытий, блиндажей и др.) невозможно. Поэтому должны использоваться открытые сооруже- ния (траншеи, ходы сообщения, окопы, щели), которые уменьшают радиусы зон по- ражения ударной волной в 1,4 раза, а площади поражения и потери войск и населения примерно в 2…3 раза.

Если принять, что при воздушном ядерном взрыве безопасное расстояние для незащищенного человека составляет R км, то личный состав, находящийся в откры- тых фортификационных сооружениях, не будет поражен уже на удалении 2/3 R. Пе-

рекрытые траншеи уменьшают радиус поражающего действия в 2 раза, а блиндажи – в 3 раза. При нахождении в подземных прочных сооружениях на глубине более 10 м люди не поражаются даже если это сооружение находится в эпицентре воздушного ядерного взрыва (рис. 1.8).

Защитными свойствами от действия ударной волны обладают также танки, БТР и БМП.

При невозможности использовать защитные свойства различных сооружений следует применять элементарные меры защиты. Так как для незащищенного человека наибольшую опасность представляет скоростной напор, то целесообразно до подхода ударной волны лечь на землю лицом вниз, головой или ногами в сторону взрыва. При этом площадь поперечного сечения уменьшается примерно в 10 раз, а воздействие скоростного напора будет минимальным.

Воздействие скоростного напора снижают различные углубления (кюветы, ямы, воронки и др.) или невысокие прочные стенки, пни и другие предметы, за кото- рыми можно укрыться.

Рис. 1.8. Защитные свойства полевых фортификационных сооружений от воздушной ударной волны ядерного взрыва

Световое излучение ЯВ представляет собой поток лучистой энергии в ультра- фиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра электромагнитных волн.

Оно возникает сразу после взрыва совместно с образованием светящейся обла- сти гомотермического шара и распространяется со скоростью 3·105 км/с. Вследствие этого, время необходимое для прохождения лучистого потока от точки взрыва до объектов, находящихся даже на расстоянии десятков километров от места взрыва, практически равно нулю.

Световое излучение для ядерных взрывов мощностью более 10 кт, по сравне- нию с ударной волной и проникающей радиацией, имеет больший радиус поражения открыто расположенного личного состава и различных легко возгораемых объектов.

Источником светового излучения является светящаяся область ЯВ.

Форма светящейся области зависит от вида взрыва, при высоком воздушном взрыве она близка к сферической. Светящаяся область низкого воздушного взрыва, деформируясь ударной волной, отраженной от поверхности земли, принимает вид сферического сегмента. При наземном взрыве светящаяся область соприкасается с поверхностью земли и имеет форму полусферы, радиус которой в 1,2…1,3 раза боль- ше радиуса огненного шара воздушного взрыва той же мощности.

Основным параметром, характеризующим эффективность поражающего дей- ствия светового излучения на различных расстояниях от центра ядерного взрыва, яв- ляется световой импульс.

Световым импульсом U называется количество энергии прямого светового из- лучения, приходящееся на 1 м2 неподвижной и неэкранированной поверхности, рас- положенной перпендикулярно к направлению распространения светового потока, за все время излучения. Измеряется световой импульс в Дж/м2.

Величина светового импульса зависит от тротилового эквивалента взрыва, вида взрыва, расстояния и прозрачности атмосферы.

Световое излучение ослабляется вследствие поглощения и рассеяния его в атмо- сфере. С увеличением запыленности и влажности воздуха, характеризующейся появле- нием дымки, ослабление светового излучения усиливается. Коэффициент ослабления зависит также от высоты взрыва и высоты облучаемого объекта, над уровнем моря.

При взрыве над облаками излучение, идущее в направлении земли, будет ослаблено и как поражающий фактор его практически можно не учитывать. Причем, это явление обусловлено главным образом отражением светового излучения от обла- ков.

При взрыве под облаками облучение наземных объектов усиливается в резуль- тате отражения светового излучения от облаков. В пасмурную погоду при взрыве под облаками увеличение импульса облучения для наземных объектов может достигать пятидесяти процентов от импульса прямого излучения, в таких случаях световое из- лучение огненного шара действует иногда на объекты, которые закрыты от прямого светового потока.

У личного состава световое излучение ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи и поражения глаз. Поражающее действие светового излучения определяется ко- личеством поглощенной энергии. Энергия, поглощенная объектом, нагревает облуча- емую поверхность. Поэтому основным видом поражений световым излучением явля- ются тепловые поражения, которые характеризуются: степенью ожога, определяемого глубиной термического повреждения кожи и степенью тяжести термического пора- жения, зависящего от глубины и площади ожога, а также от его локализации.

По внешнему виду ожоги от светового излучения не отличаются от обычных ожогов пламенем. Различают четыре степени ожогов и четыре степени тяжести тер- мических поражений человека. Например, обширные по площади ожоги даже I сте- пени могут привести к потере боеспособности, в то время как при более сильном, но ограниченном по площади ожоге пострадавшие после оказания им медицинской по- мощи могут быть возвращены в строй. С увеличением площади ожога тяжесть терми- ческого поражения возрастает.

Ожоги I степени характеризуются болезненной краснотой и отеком кожи, ожо- ги II степени – образованием пузырей, ожоги III степени – омертвением кожи, ожоги IV степени – обугливанием кожи и глубоко лежащих тканей.

Термические поражения I степени тяжести (легкое поражение) характеризуются, как правило, благоприятным исходом; пораженные теряют боеспособность немедленно. Термические поражения II степени тяжести (средней тяжести) отличаются бо-

лее тяжелым течением заболевания. В результате развития осложнений возможны смертельные исходы (до 5 %).

Термические поражения III степени тяжести (тяжелое поражение) в 20…30 % случаев заканчиваются смертельным исходом.

При IV степени тяжести (крайне тяжелое поражение) личный состав, как пра- вило, погибает в течение 10 сут. после поражения.

В табл. 1.3. представлена зависимость тяжести термического поражения от сте- пени и площади ожога кожи.

Вследствие того, что энергия светового излучения поглощается поверхностным слоем материала различных объектов, в первую очередь нагревается этот сравнитель- но тонкий слой. Возникающий при этом перепад температур приводит к тому, что тепло от облучаемой поверхности отводится внутрь, в более глубокие слои материа- ла. Поэтому степень поражения объекта зависит не только от количества поглощен- ной энергии, но и от теплофизических свойств (теплоемкости, теплопроводности) и толщины материала, а также продолжительности облучения.

Таблица 1.3

Зависимость тяжести термического поражения от степени и площади ожога кожи

| Степень тяжести тер- мического поражения | Процент поверхности тела со степенью ожога | |

| второй | третьей | |

| I | До 10 | До 3 |

| II | 10…20 | 3…10 |

| III | 20…30 | 10…20 |

| IV | Более 30 | Более 20 |

Объекты могут обладать различной восприимчивостью к воздействию светово- го излучения. Негорючие материалы при поглощении определенного количества энергии будут деформироваться, оплавляться и терять прочность. Действие светового излучения на горючие материалы может привести к их возгоранию и образованию очагов пожара. Стадиями поражения таких материалов являются обугливание, тле- ние, воспламенение и горение.

Поражающее действие светового излучения может быть значительно ослаблено или полностью исключено проведением соответствующих мероприятий по защите, которые сводятся к следующему:

экранированию, т. е. использованию рельефа местности, свойств лесных масси- вов и других местных предметов, защитных сооружений и маскирующих дымов и др.;

увеличению коэффициента отражения светового излучения поверхностями различных объектов (применение белых материалов, красок, использование обмазок светлых тонов, металлических отражающих поверхностей);

повышению стойкости объектов к световому излучению (использование огне- стойких материалов и покрытий, обсыпок из грунта, обмазок из глины, увлажнения, ледяных рубашек и т. д.);

соблюдению пожарной безопасности (создание зон, лишенных горючих мате- риалов, подготовка средств для тушения пожаров).

Проблема защиты органов зрения от светового излучения является довольно сложной задачей. Ранее предпринимались попытки решить проблему защиты глаз от ожогов и ослепления созданием экранирующих козырьков из светонепроницаемых материалов, а также использованием очков и щитков из светофильтров постоянной плотности (типа солнцезащитных). Подобные средства, уменьшая поражающее воз- действие светового излучения на глаза, с одной стороны не создавали гарантирован- ной защиты, а с другой – затрудняли действие личного состава в боевой обстановке.

Дата добавления: 2016-06-13; просмотров: 1336;