Идеальные и реальные совокупности

Обследуемый объект — выборочная совокупность — представляет собой явление, таящее в себе массу противоречий и подводных камней. Социологу следует помнить, что этот объект не существует в реальности — он сконструирован процедурой операционализации переменных, методикой выборки респондентов, условиями наблюдения, проведения интервью или эксперимента.

«Действительно, выборочная совокупность, с которой непосредственно «снимаются» данные, порождается процедурой, но в то же время она растворена в большой совокупности, которую представляет или репрезентирует с разной степенью точности и надежности. Социологические заключения относятся не к обследованным на прошлой неделе респондентам, а к идеализированным объектам: «старшим поколениям», «молодежи» и т.д.».

В идеале представляется, что из генеральной совокупности делается правильная выборка и опрашиваются только те, кто в нее попал. Однако подобная идеальная ситуация происходит далеко не всегда. Социолог правильно определил генеральную совокупность, сделал правильную выборку, но при обходе домов и опросе респондентов возникли непредвиденные сложности и часть из них или выпала, или была заменена на других. В результате те, кто попал в выборку, и те, кто был реально опрошен, представляют разные совокупности людей. В итоге вместо одного объекта исследования мы получили целых два.

Предположим, что социолог интересуется мнением россиян накануне президентских выборов. Что входит в понятие «россияне»? Объем понятия «россияне» охватывает, по всей видимости, всех, кто является гражданином России и имеет право участвовать в президентских выборах. Назовем всех мыслимых россиян, соответствующих данному свойству, идеально планируемой генеральной совокупностью. Но на практике обследовать всех, кто охвачен теоретически сконструированным понятием «россияне», невозможно. «Среди россиян немало людей находится в тюрьмах, исправительно-трудовых учреждениях, в следственных изоляторах и иных труднодоступных для интервьюера местах. Эту группу придется «вычесть» из проектируемого объекта. «Вычесть» придется и многих пациентов психиатрических больниц, детей, часть престарелых. Вряд ли гражданскому социологу удастся обеспечить нормальные шансы на попадание в выборку и военнослужащим. Аналогичные проблемы сопровождают обследование читателей, избирателей, жителей малых городов, посетителей театров... Помимо заключенных, военнослужащих и больных, меньшую вероятность попасть в выборку имеют жители удаленных от транспортных коммуникаций сел, особенно если обследование производится осенью; те, кого, как правило, нет дома, не склонны к разговорам с посторонними людьми и т.п. Бывает, что интервьюеры, пользуясь отсутствием контроля, пренебрегают точным исполнением своих обязанностей и опрашивают не тех, кого положено опрашивать по инструкции, а тех, кого легче «достать»29.

Исключив из идеальной генеральной совокупности все труднодоступные единицы наблюдения, мы получим более узкое понятие —реально получившуюся генеральную совокупность. Вметодологической литературе первая получила также название концептуального объекта, а вторая — проектируемого.

Концептуальный объект — идеальный конструкт, обозначающий рамки темы исследования. Проектируемый объект — совокупность доступных исследователю единиц.

Итак, взвесив свои возможности и поняв, что всех, кто идеально подходит для нашей генеральной совокупности, мы опросить по разным обстоятельствам не сможем, мы получаем в итоге новую генеральную совокупность, из которой и должны исходить, проектируя свою выборку. Они могут различаться совсем незначительно (если труднодоступных единиц наблюдения мало) или очень значительно (если таковых много).

Поскольку два объекта расходятся, то следует заново переопределить генеральную совокупность. Старое определение: генеральная совокупность — это та совокупность, из которой предполагается производить выборку единиц. Новое определение: генеральная совокупность — это та совокупность, из которой производится выборка единиц. Чем они различаются? Старое определение не учитывает труднодоступность и возможные на практике ограничения, но указывает на теоретически возможный объем понятия, скажем «россияне». В теоретически сконструированной генеральной совокупности, согласно официальной статистике, например, 49% мужчин и 51% женщин. Но когда социолог отбросил все труднодоступные единицы наблюдения и дал новое определение, приближенное к реальности обследования, у него получилось, к примеру, 43% мужчин и 57% женщин (уменьшение количества мужчин могло произойти за счет того, что, скажем, опросить военных и заключенных накануне президентских выборов практически невозможно или нереально).

Из какой генеральной совокупности — теоретически мыслимой или реально существующей — должен исходить социолог? Видимо, из второй. А с какой генеральной совокупностью он должен сравнивать выборочную после полевого исследования и устанавливать меру отклонения, т.е. определять репрезентативность? Обязательно со второй. Но часто об этом забывают и сравнение происходит с первой совокупностью, хотя выборка производилась из второй.

Однако трудности встречаются, как мы уже выяснили, не только на пути конструирования генеральной совокупности. Не меньше, если не больше, их и на пути конструирования, а затем и обследования выборочной совокупности. Выше они были сгруппированы в два типа ошибок выборки — случайные и систематические. Для неопытного полевого социолога они могут стать мощнейшим фактором возмущения и причиной серьезных погрешностей.

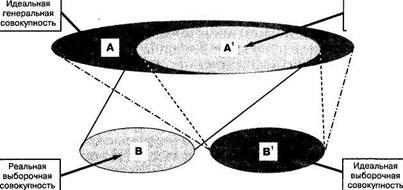

В результате наложения двух типов ошибок происходит не меньшее, если не большее, чем в случае с генеральной совокупностью, отклонение идеально запроектированной выборки от реально получившейся. Отклонение реальной выборки от проектируемой можно наглядно изобразить на схеме.

|

| Реальная генеральная совокупность |

Рис. 2.5. Расхождение между идеальной и реальной моделями в двух совокупностях — генеральной и выборочной

На рис. 2.5 сплошной линией обозначена связь двух реальных выборок: А1ЮВ; она символизирует то, что получилось в эмпирическом исследовании в действительности. Хотя, конечно же, социологу мечталось о другом. В идеале он желал бы получить связь АЮВ1, т.е. чтобы из идеально сконструированной и максимально широкой генеральной совокупности у него получилась максимально полная и репрезентативная выборка. Но позже, когда он осознал невозможность получения идеальной генсовокупности, он устремился ко второму варианту — получить связь А1ЮВ1, т.е. из ограниченной генсовокупности получить максимально полную выборку. На самом же деле, преодолев многочисленные трудности и наделав множество ошибок (случайных и систематических), социолог получил самый худший вариант, а именно А1ЮВ.

Для сокращения разрыва между идеальной (проектируемой) и реальной (получившейся) выборками, приведения в соответствие замысла и действительности социологи разработали множество довольно эффективных приемов: контроль выборки (увеличение удельного веса недостающих групп и уменьшение избыточных), ремонт выборки (замена труднодоступных респондентов аналогичными по задаваемым признакам индивидами), контроль заполнения вопросников и др. С их помощью реальный массив подгоняется под проектируемый.

Дата добавления: 2016-04-11; просмотров: 1093;