Основные виды систем отопления 5 страница

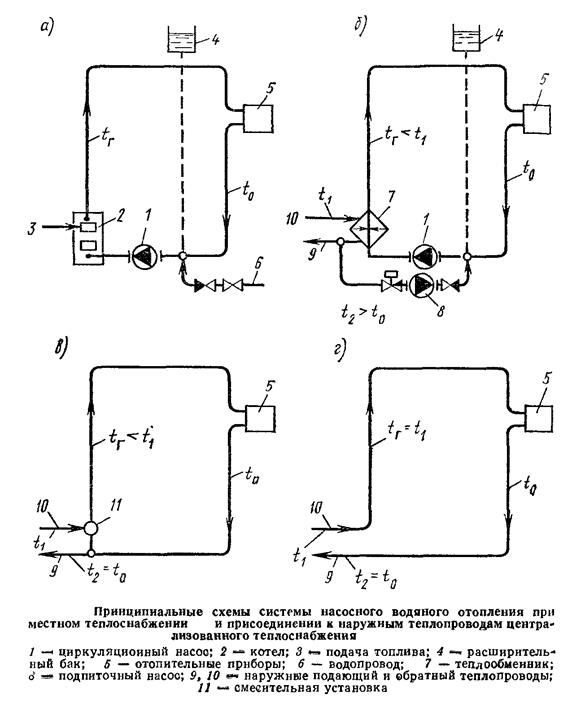

Зависимая прямоточная схема присоединения системы отопления к наружным теплопроводам наиболее проста по конструкции и в обслуживании: в системе отсутствуют такие элементы, как теплообменник или смесительная установка, циркуляционный и подпиточный насосы, расширительный бак (см. рис. 4). Прямоточную схему применяют, когда в системе допускаются подача высокотемпературной воды (t г = t 1) и значительное гидростатическое давление, или при прямой подаче низкотемпературной воды.

Недостатками зависимой прямоточной схемы являются невозможность местного регулирования температуры горячей воды и зависимость теплового режима здания от «обезличенной» температуры воды в наружном подающем теплопроводе. Высота зданий, в которых используют высокотемпературную воду, ограничена вследствие необходимости сохранить в системе гидростатическое давление, достаточно высокое для предотвращения вскипания воды.

При централизованном теплоснабжении с применением независимой и зависимых схем присоединения в системе отопления циркулирует деаэрированная вода. Это не только упрощает удаление воздуха из системы (фактически удаление воздушных скоплений проводят только в пусковой период после монтажа и ремонта), но и увеличивает срок ее службы.

Тепловой пункт системы водяного отопления

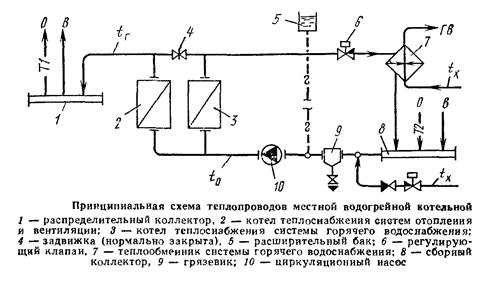

При местном теплоснабжении тепловым пунктом системы отопления является, как уже установлено, местная водогрейная котельная, подробно рассматриваемая в дисциплине «Теплогенерирующие установки».

Для общности изложения приведем лишь принципиальную схему теплопроводов котельной, изобразив ее для случая, когда местным теплоснабжением, кроме системы отопления (О), обеспечиваются также системы вентиляции (В) и горячего водоснабжения (ГВ) здания. В котле 2 вода, поступающая затем в отопительные приборы и калориферы системы вентиляции, может нагреваться до различной температуры в зависимости от необходимых теплозатрат в здании (по так называемому графику качественного регулирования).

Обычно в котельной устанавливают для нужд отопления и вентиляции два котла, рассчитанных каждый на 50% общей тепловой мощности (70% при отсутствии котла 3). В котле 3 вода (первичная) нагревается до постоянной температуры (обычно 70 °С), достаточной для последующего нагревания в теплообменнике 7 водопроводной (вторичной) воды. Котел 3 предназначается также для резервирования одного (на случай его аварии) из котлов 2 (соединительная задвижка 4 нормально закрыта).

Охлажденная вода из систем О, В и ГВ возвращается в сборный коллектор. Общий циркуляционный насос обеспечивает перемещение воды в циркуляционных кольцах всех систем (например, в циркуляционном кольце теплоснабжения системы горячего водоснабжения, полностью показанном на рис. 5). Расширительный бак является общим для всех теплоснабжаемых систем.

При централизованном теплоснабжении тепловой пункт может быть местным — индивидуальным (ИТП) для системы отопления данного здания и групповым — центральным (ДТП) для систем отопления группы зданий (рассматривается в дисциплине «Теплоснабжение»). Система отопления может присоединяться к наружным теплопроводам, как уже известно, по независимой и зависимой схемам.

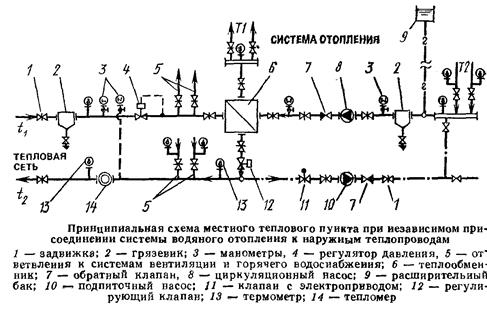

Принципиальная схема местного теплового пункта при независимом присоединении системы насосного водяного отопления к наружным теплопроводам с необходимой запорной, контрольно-измерительной и регулирующей арматурой показана на рис. 6.

Слева на рисунке изображены наружные теплопроводы, по которым перемещается высокотемпературная вода (температура t 1)в теплообменник и охлажденная вода (температура t2 ) из теплообменника. Число теплообменников обусловлено делением системы отопления здания на отдельные независимые части. При единой системе устанавливают один — два теплообменника. Расход высокотемпературной воды предусмотрено изменять автоматически при помощи регулирующего клапана 12 в соответствии с задаваемой программой изменения температуры воды tt, направляемой в систему отопления. Показан также регулятор давления 4 (РД «после себя», для понижения давления в подающем теплопроводе до необходимого значения.

Справа на рис. 6. даны: сверху — теплопроводы системы отопления от сборного до распределительного коллекторов с циркуляционным насосом 8 и присоединенным расширительным баком; снизу — линия для заполнения (и пополнения при утечке) системы деаэрированной водой, забираемой из наружных теплопроводов. Подпиточный насос 10 на этой линии устанавливают, как известно, только тогда, когда гидростатическое давление в системе отопления превышает давление в наружных теплопроводах. Действует этот насос периодически с автоматическим управлением в зависимости от изменения уровня воды в расширительном баке.

Для нагревания воды до температуры tг служит теплообменник. В настоящее время применяют теплообменники так называемого скоростного типа, состоящие из стандартных секций длиной 2 и 4 м. Каждая секция представляет собой стальную трубу диаметром от 50 до 300 мм, внутрь которой помещены несколько латунных трубок диаметром 16 X 1 мм. Греющая вода из наружного теплопровода пропускается по латунным трубкам, нагреваемая из системы отопления — противотоком в межтрубном пространстве.

Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды при помощи водоструйного элеватора дана на рис. 7. Показаны смесительный аппарат, основные контрольно-измерительные и другие приборы и арматура, применяемые в тепловых пунктах, относящихся не только к системе отопления, но и к системам приточной вентиляции и горячего водоснабжения. На подающем теплопроводе высокотемпературной воды (температура t1) помещен регулятор расхода (РР), предназначенный для стабилизации расхода воды в системе отопления при неравномерном отборе ее через ответвления 4. Если применяется автоматизированный водоструйный элеватор, то вместо РР предусматривается регулирующий клапан для получения заданной температуры воды, поступающей в систему отопления. Следовательно, в этом случае при смешивании воды обеспечивается местное качественное регулирование работы системы отопления. На рисунке показан также регулятор давления (РД), поддерживающий давление «до себя», необходимое для заполнения системы отопления водой, и препятствующий вытеканию воды из системы (как и обратный клапан 6 на подающем теплопроводе) при аварийном опорожнении наружных теплопроводов. Манометры, размещаемые попарно на одном и том же уровне от пола, позволяют судить не только о гидростатическом давлении в каждом теплопроводе, но и о разности давления, определяющей интенсивность движения теплоносителя. Тепломер на обратном теплопроводе предназначен для учета общих теплозатрат в здании.

Для смешивания высокотемпературной и охлажденной (температура t0) воды вместо водоструйных элеваторов применяют также центробежные насосы.

Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом прямоточном присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам изображена на рис. 6.11. Схема отличается от предшествующей отсутствием смесительного аппарата (водоструйного элеватора). Горячая вода по подающему теплопроводу непосредственно поступает в систему отопления. Клапан 5 на этом теплопроводе предназначен для регулирования расхода греющей воды в системе. Температура и разность давления воды на вводе теплопроводов в здание контролируются по показаниям термометров и манометров. Применяются, как и в схеме на рис. 6.10, регулятор давления «до себя» на обратном теплопроводе и обратный клапан на подающем, а также тепломер для учета теплозатрат в системе отопления.

Манометры, размещаемые попарно на одном и том же уровне от пола, позволяют судить не только о гидростатическом давлении в каждом теплопроводе, но и о разности давления, определяющей интенсивность движения теплоносителя. Тепломер на обратном теплопроводе предназначен для учета общих теплозатрат в здании.

Для смешивания высокотемпературной и охлажденной (температура t0) воды вместо водоструйных элеваторов применяют также центробежные насосы .

Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом прямоточном присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам изображена на рис. 8. Схема отличается от предшествующей (см. рис. 7) отсутствием смесительного аппарата (водоструйного элеватора). Горячая вода по подающему теплопроводу непосредственно поступает в систему отопления. Клапан 5 на этом теплопроводе предназначен для регулирования расхода греющей воды в системе. Температура и разность давления воды на вводе теплопроводов в здание контролируются по показаниям термометров и манометров. Применяются, как и в схеме на рис. 7, регулятор давления «до себя» на обратном теплопроводе и обратный клапан на подающем, а также тепломер для учета теплозатрат в системе отопления.

Лекция 7

Оборудование систем водяного отопления. Расширительный бак системы водяного отопления. Смесительная установка системы водяного отопления.

Циркуляционный насос системы водяного отопления

Общим для всех схем тепловых пунктов является применение насоса для искусственного побуждения движения воды в системе отопления. В первых двух схемах циркуляционный насос включают непосредственно в магистрали системы отопления здания, в зависимых схемах циркуляционный насос помещают на тепловой станции, и он создает давление, необходимое для циркуляции воды, как в наружных теплопроводах, так и в местной системе отопления.

Насос, действующий в замкнутых кольцах системы отопления, заполненных водой, воду не поднимает, а только ее перемещает, создавая циркуляцию, и поэтому называется циркуляционным. В отличие от циркуляционного насоса, насос в системе водоснабжения перемещает воду, поднимая ее к точкам разбора. При таком использовании насос называют повысительным.

В процессах заполнения и возмещения потери (утечки) воды в системе отопления циркуляционный насос не участвует; заполнение происходит под воздействием давления в наружных теплопроводах, в водопроводе или, если этого давления недостаточно, с помощью специального подпиточного насоса.

Циркуляционный насос включают, как правило, в обратную магистраль системы отопления для увеличения срока службы деталей, взаимодействующих с горячей водой. Вообще же для создания циркуляции воды в замкнутых кольцах местоположение циркуляционного насоса безразлично. При необходимости несколько понизить гидростатическое давление в теплообменнике или котле насос может быть включен и в подающую магистраль системы отопления, если, конечно, его конструкция рассчитана на перемещение более горячей воды.

Мощность циркуляционного насоса определяется количеством перемещаемой воды и развиваемым при этом давлением.

Количество воды, подаваемой насосом за данный промежуток времени, отнесенное к этому промежутку (обычно к 1 ч), называют подачей насоса Lн, м3/ч. В технике отопления объемную подачу насосом горячей воды заменяют массовым расходом Gн, не зависящим от температуры воды,

Gн=pLн

Для циркуляционного насоса, включенного в общую магистраль, расход перемещаемой воды Gн равен общему расходу воды в системе отопления Gс, т. е.

Gн = Gс

Общий расход воды Gc, кг/с, составляет:

Gс= Qc/(с•( tг – tо))

где Qc — тепловая мощность системы отопления ,Вт; с — удельная массовая теплоемкость воды, Дж/(кг°С); tг и tо — расчетная температура подающей и обратной воды в системе отопления, °С.

На практике пользуются расходом воды, перемещаемым в течение 1 ч. И общий расход воды в системе отопления Gc кг/ч, определяют по преобразованной формуле [при с=4187 Дж/(кг°С)]:

Gс= 0,86Qc/( tг – tо)

Циркуляционным давлением насоса называют создаваемое насосом повышение давления в потоке воды, необходимое для преодоления сопротивления ее движению в системе отопления, в которую он включен. Циркуляционное давление насоса обозначают ∆рн и выражают в ньютонах на квадратный метр (Н/м2) или, короче, в паскалях (Па). В отличие от циркуляционного давления напор насоса обозначают буквой Н и выражают в метрах (м). Численно циркуляционное давление как удельная энергия, сообщаемая насосом воде в системе отопления (отнесенная к единице объема, перемещаемого в 1 с), равняется разности полного гидравлического давления при выходе воды из нагнетательного патрубка и при входе во всасывающий патрубок насоса.

Практически циркуляционное давление насоса считают равным разности гидростатического давления в нагнетательном и всасывающем патрубках:

∆рн = рнаг — рвс

где рнаг, рвс - гидростатическое давление в потоке воды.

В практических расчетах для выбора значения ∆рн, Па, часто используют соотношение:

∆рн=100∑l

в котором принимается средняя потеря давления 100 Па на 1 м длины основного циркуляционного кольца системы (длина кольца ∑l, м).

Выбор насосного давления по этому выражению предопределяет понижение скорости движения воды в трубах не менее чем в 3 раза против предельно допустимой. Это не только увеличивает металлоемкость и стоимость (вследствие увеличения диаметра труб), но и приводит к отрицательным явлениям при действии системы отопления — нарушению гидравлического режима и понижению тепловой устойчивости. Поэтому это соотношение следует применять только для системы отопления с водоструйным элеватором, работающим при высоком значении коэффициента смешения.

В системах отопления применяют специальные циркуляционные насосы, перемещающие значительное количество воды и развивающие сравнительно небольшое давление. Это малошумные горизонтальные лопастные насосы центробежного, осевого или диагонального типа, соединенные в единый блок с электродвигателями и закрепляемые непосредственно на трубах (без фундамента).

Мощность насоса пропорциональна произведению секундной подачи на создаваемое циркуляционное давление. Мощность электродвигателя Nэ, Вт, определяется с учетом КПД насоса ηн и необходимого запаса мощности k по формуле

Nв = kLи ∆рн /3600ηн,

где Lн — подача насоса, м3/ч; ∆рн—давление насоса, Па(Н/м2).

Коэффициент запаса k, учитывающий пусковой момент, получает наибольшее значение (до 1,5) при минимальной мощности электродвигателя.

Смесительная установка системы водяного отопления

Смесительную установку (смесительный насос или водоструйный элеватор) применяют в системе отопления для понижения температуры воды, поступающей из наружного подающего теплопровода, до температуры, допустимой в системе tг. Понижение температуры происходит при смешении высокотемпературной воды t1 с обратной (охлажденной до температуры t0) водой местной системы отопления.

Смесительную установку используют также для местного качественного регулирования теплопередачи отопительных приборов системы, дополняющего центральное регулирование на тепловой станции. При местном регулировании путем автоматического изменения по заданному температурному графику температуры смешанной воды в обогреваемых помещениях поддерживаются оптимальные тепловые условия. Кроме того, исключается перегревание помещений, особенно в осенний и весенний периоды отопительного сезона. При этом сокращается расход тепловой энергии.

Высокотемпературная вода подается в точку смешения под давлением в наружном теплопроводе, созданным сетевым циркуляционным насосом на тепловой станции. Количество высокотемпературной воды G1 при известной тепловой мощности системы отопления Qc будет тем меньше, чем выше температура t1.

G1= Qc/(с•( t1 – tо))

где t1 — температура воды в наружном подающем теплопроводе, °С.

Поток охлажденной воды, возвращающейся из местной системы отопления, делится на два: первый в количестве G0 направляется к точке смешения, второй в количестве G1 — в наружный обратный теплопровод. Соотношение масс двух смешиваемых потоков воды — охлажденной G0 и высокотемпературной G1 называют коэффициентом смешения:

u= G0 /G1

Коэффициент смешения может быть выражен через температуру воды:

u=( t1 – tг)/( tг – tо)

Например, при температуре воды t1=150°, tг=95° и tо=70 °С коэффициент смешения смесительной установки u=(150 — 95) / (95 — 70)=2,2. Это означает, что на каждую единицу массы высокотемпературной воды должно подмешиваться 2,2 единицы охлажденной воды.

Смешение происходит в результате совместного действия двух аппаратов — циркуляционного сетевого насоса на тепловой станции и смесительной установки (насоса или водоструйного элеватора) в отапливаемом здании.

Смесительный насос можно включать в перемычку между обратной и подающей магистралями и в обратную или подающую магистраль системы отопления. Насос на перемычке действует в благоприятных температурных условиях (при температуре tо <70 °С) и перемещает меньшее количество воды, чем насос на обратной или подающей магистрали (Gо<Gс).

Насос на перемычке, обеспечивая смешение, не влияет на величину циркуляционного давления для местной системы отопления, которая определяется разностью давления в наружных теплопроводах.

Смесительный насос включают непосредственно в магистрали системы отопления, когда разность давления в наружных теплопроводах недостаточна для нормальной циркуляции воды в системе. Насос при этом, обеспечивая помимо смешения необходимую циркуляцию воды, становится циркуляционно-смесительным.

Насос, включаемый в общую подающую магистраль, предназначают не только для смешения и циркуляции, но и для подъема воды в верхнюю часть системы отопления высокого здания. Смесительный насос становится также циркуляционно-повысительным. Смесительных насосов, как и циркуляционных, устанавливают два с параллельным включением в теплопровод; действует всегда один из насосов при другом резервном.

Смешение воды может осуществляться и без местного насоса. В этом случае смесительная установка оборудуется водоструйным элеватором.

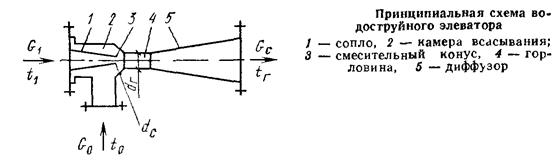

Водоструйный элеватор получил распространение как дешевый, простой и надежный в эксплуатации аппарат. Он сконструирован так, что подсасывает охлажденную воду для смешения с высокотемпературной водой и передает часть давления, создаваемого сетевым насосом на тепловой станции, в систему отопления для обеспечения циркуляции воды.

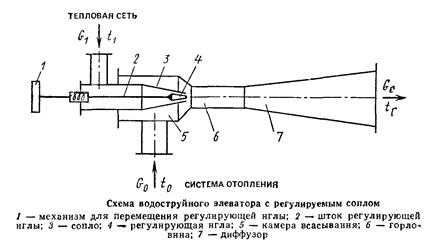

Водоструйный элеватор состоит из конусообразного сопла, через которое со значительной скоростью протекает высокотемпературная вода при температуре t1 в количестве G1 камеры всасывания, куда поступает охлажденная вода при температуре t0 количестве G0; смесительного конуса и горловины, где происходят смешение и выравнивание скорости движения воды, и диффузора.

Вокруг струи воды, вытекающей из отверстия сопла с высокой скоростью, создается зона пониженного давления, благодаря чему охлажденная вода перемещается из обратной магистрали системы в камеру всасывания. В горловине струя смешанной воды двигается с меньшей, чем в отверстии сопла, но еще со значительной скоростью. В диффузоре при постепенном увеличении площади поперечного сечения по его длине гидродинамическое (скоростное) давление падает, а гидростатическое — нарастает. За счет разности гидростатического давления в конце диффузора и в камере всасывания элеватора создается циркуляционное давление, необходимое для циркуляции воды в системе отопления.

Одним из недостатков водоструйного элеватора является низкий КПД. Достигая наивысшего значения (43%) при малом коэффициенте смешения и особой форме камеры всасывания (исследования проф. П. Н. Каменева), гидростатический КПД стандартного элеватора практически при высокотемпературной воде близок к 10%. Следовательно, в этом случае разность давления в наружных теплопроводах на вводе их в здание должна не менее чем в 10 раз превышать циркуляционное давление ∆рн, необходимое для циркуляции в системе отопления. Это условие значительно ограничивает давление, передаваемое водоструйным элеватором в систему из наружной тепловой сети, и вынуждает пользоваться формулой.

Другой недостаток элеватора — прекращение циркуляции воды в системе отопления при аварии в наружной тепловой сети, что ускоряет охлаждение отапливаемых помещений и замерзание воды в системе.

Еще один недостаток элеватора — постоянство коэффициента смешения, исключающее местное качественное регулирование (изменение температуры tг) системы отопления. Понятно, что при постоянном соотношении в элеваторе между Gо и Gг температура tг, с которой вода поступает в местную систему отопления, определяется уровнем температуры t1, поддерживаемым на тепловой станции для всей системы теплоснабжения, и может не соответствовать теплопотребности конкретного здания. Для устранения этого недостатка применяют автоматическое регулирование площади отверстия сопла элеватора. Схема водоструйного элеватора «с регулируемым соплом» дана на рисунке. Такие элеваторы, применяемые в настоящее время, позволяют в определенных пределах изменять коэффициент смешения для получения воды с температурой tг, необходимой для местной системы отопления, т. е. осуществлять требуемое качественно-количественное регулирование.

Водоструйные элеваторы различаются по диаметру горловины dг (например, элеватор № 1 имеет dг=15 мм, № 2— 20 мм и т. д.). Для использования одного и того же корпуса элеватора при различных давлении и расходе воды сопло делают сменным.

В настоящее время шире стали применять насосные смесительные установки, учитывая их преимущества перед элеваторами. Некоторое увеличение капитальных вложений и эксплуатационных затрат, связанное с применением смесительных насосов, компенсируется улучшением теплового режима помещений и экономией тепловой энергии, расходуемой на отопление.

Расширительный бак системы водяного отопления

Внутреннее пространство всех элементов системы отопления (труб, отопительных приборов, арматуры, оборудования и т. д.) заполнено водой. Получающийся при заполнении объем воды в процессе эксплуатации системы претерпевает изменения: при повышении температуры воды он увеличивается, при понижении — уменьшается. Соответственно изменяется внутреннее гидростатическое давление. Однако эти изменения не должны отражаться на работоспособности системы отопления и, прежде всего, не должны приводить к превышению предела прочности любых ее элементов. Поэтому в систему водяного отопления вводится дополнительный элемент — расширительный бак

Расширительный бак может быть открытым, сообщающимся с атмосферой, и закрытым, находящимся под переменным, но строго ограниченным избыточным давлением.

В крупных системах водяного отопления группы зданий расширительные баки не устанавливают, а гидростатическое давление регулируется при помощи постоянно действующих подпиточных насосов. Эти насосы также возмещают обычно имеющие место потери воды через неплотные соединения труб, в арматуре, приборах и других местах систем.

Поэтому расширительные баки применяют в системах водяного отопления одного или нескольких зданий при их тепловой мощности, ограниченной 6 МВт, когда потери воды еще не вызывают необходимости постоянного действия подпиточных насосов на тепловой станции.

Основное назначение расширительного бака — прием прироста объема воды в системе, образующегося при ее нагревании. При этом в системе поддерживается определенное гидростатическое давление. Кроме того, бак предназначен для восполнения убыли объема воды в системе при небольшой утечке и при понижении ее температуры, для сигнализации об уровне воды в системе и управления действием подпиточных приборов. Через открытый бак удаляется вода в водосток при переполнении системы. В отдельных случаях открытый бак может служить воздухоотделителем и воздухоотводчиком.

Расширительные баки имеют ряд недостатков: они громоздки, в связи с чем затрудняется их размещение в зданиях и увеличиваются бесполезные теплопотери в системах отопления. При открытых баках возможно при излишнем охлаждении воды в них поглощение воздуха из атмосферы, что вызывает внутреннюю коррозию стальных труб и приборов. Требуется также прокладка в зданиях специальных соединительных труб.

Открытый расширительный бак размещают над верхней точкой системы (на расстоянии не менее 1 м) в чердачном помещении или в лестничной клетке и покрывают тепловой изоляцией. Иногда устанавливают неизолированный бак в специальном утепленном боксе (будке). Однако при этом повышается стоимость монтажа, увеличиваются теплопотери (вследствие развития поверхности охлаждения) и, как следствие, абсорбция воздуха водой.

Баки изготовляют цилиндрическими из листовой стали; сверху их снабжают люком для осмотра и окраски. В корпусе бака имеется несколько патрубков: патрубок 1 предназначен для присоединения расширительной трубы, по которой вода поступает в бак; патрубок 4 у дна — для циркуляционной трубы, через которую отводится охладившаяся вода, обеспечивая циркуляцию в баке; патрубок 3 для контрольной (сигнальной) трубы DУ20 и патрубок 2 для соединения бака с переливной трубой, сообщающейся с атмосферой.

В насосной системе отопления расширительную и циркуляционную трубы присоединяют к общей обратной магистрали, как правило, близ всасывающего патрубка циркуляционного насоса на расстоянии l не менее 2 м для надежной циркуляции воды через бак.

Контрольную трубу выводят к раковине в тепловом пункте и снабжают запорным вентилем. Вытекание воды при открывании вентиля должно свидетельствовать о наличии воды в баке, а, следовательно, и в системе. В малоэтажных зданиях короткая контрольная труба надежно обеспечивает сигнализацию о наличии или отсутствии воды в расширительном баке. В многоэтажных зданиях вместо длинной контрольной трубы, искажающей информацию о действительном уровне воды в системе, устанавливают на расширительном баке два реле уровня, соединенных последовательно трубой 4' с баком. Реле нижнего уровня предназначено для сигнализации (светом или звуком) об опасном падении уровня воды в баке, а также для включения подпиточной установки (клапана или насоса). Реле верхнего уровня служит для прекращения подпитки системы отопления.

Переливную трубу, как и контрольную, в малоэтажных зданиях выводят к раковине в тепловом пункте. В крупных зданиях переливную трубу отводят к ближайшему водосточному стояку из чугунных труб.

Полезный объем расширительного бака, ограниченный высотой hр, должен соответствовать приросту — увеличению объема воды, заполняющей систему отопления, при ее нагревании до средней расчетной температуры.

Полезный объем расширительного бака Vпол, соответствующий увеличению объема воды в системе ∆ Vс, определяют по формуле:

Vпол=k Vс , где k=β∆t

Таблица. Объемное расширение воды, нагреваемой в системе отопления (в долях первоначального объема), k

| Наполнение системы водой | Расчетная температура горячей воды в системе,°С | |||

| 135-150 | ||||

| Из водопровода (в среднем 5°С) | 0,045 | 0,051 | 0,070 | 0,084 |

| Из тепловой сети (40-45°С) | 0,024 | 0,027 | 0,035 | 0,042 |

Полезный объем бака в значительной степени зависит от вида отопительных приборов. Наибольшим он будет при использовании чугунных радиаторов глубиной 90 мм. Кроме того, на объем бака влияет вид выбранной системы отопления. Так, для однотрубной системы насосного водяного отопления с конвекторами требуется открытый расширительный бак, имеющий полезный объем примерно в 3 раза меньший, чем для двухтрубной системы с радиаторами. Это объясняется сокращением вместимости не только отопительных приборов, но и труб уменьшенной длины.

Дата добавления: 2016-04-06; просмотров: 2355;