Конструкты постмодернистской грамматологии.

В классическом языкознании грамматология изучала соотношения между буквами алфавита и звуками речи. Некоторые идеи философской грамматологии можно обнаружить у Платона и Аристотеля, хотя ее возникновение связывают с творчеством Ж. Ж. Руссо (1712-1778). В ней исследуется роль письменности в истории культуры. Что касается постмодернистской грамматологии, то она является «экзотической» частью философской грамматологии.

Смерть автора означает анонимность и автономность текста.Субъект в его разных ипостасях был главной фигурой классики. Одну из первых атак на него предпринял Ф. Ницше, стремившийся обосновать формулу атеизма «Бог умер». Затем М. Хайдеггер подверг деструкции декартовского субъекта познания, чтобы утвердить новое понимание бытия. Эту линию нигилизма развили Фуко и другие постструктуралисты. Они заменили сознательного субъекта обилием безличных и бессознательных структур.

В общем деле растворения субъекта постмодернизм сконцентрировал свой скепсис на фигуре автора. Как таковой автор (исследователь, мыслитель, писатель) не имеет прав на самостоятельное существование. По мнению Ж. Деррида, авторство есть иллюзия, оставшаяся от дурной традиции классической философии. Старая школа привыкла мыслить в оппозициях «субъект – объект», «Я – не я», «автор – произведение». Когда мы видим книгу, то мыслим по схеме: книга есть следствие, причина которого есть некий писатель. Но если от старого шаблона внешней причинности отказаться, то придет здравый смысл – перед нами лежит бумага со многими следами-метками и мы как читатели способны их прочитать. Нет автора, и есть много разных читателей, вступающих в игровые отношения с текстом (читать – не читать, читать весь текст или частично, внести разные смыслы, читать буквально или фигурально и т.п.).

Французский литературовед Р. Барт (1915-1980) указывал на то, что если лирическая поэзия строится на языке от первого лица, то роман повествует от третьего лица. Такой прием усиливает объективность повествования и сводит на нет экзистенциальный опыт. И если поразмыслить, то третье лицо – это уже не лицо, а его отрицание. Литература призвана растворить личность автора через показ других персонажей. И в этом она подобна фосфору: ярче всего он горит тогда, когда готов сгореть окончательно.

Означачающее без означаемых.Для Ф. де Соссюра двумя нераздельными составляющими знака были: означающее S1 как языковое выражение (символ) и означаемое S2 как смысловое содержание, отсылающее к обозначенному предмету (референция). Акт, объединяющий то и другое, есть значение. Классика и модернизм признавали, что источником значений выступает объективная реальность и человек извлекает из нее скрытые смыслы своей активностью.

Деконструкцию данной оппозиции (S1 – S2) наметил Фуко. Он заявил, что это глубокая иллюзия, что вещи шепчут нам что-то, а язык все фиксирует. Постмодернисты углубили скепсис, отбросив означаемое, предмет и референцию. Остались одни означающие в виде серии пустых знаков, во взаимной игре которых спонтанно возникают смыслы. Весь семиозис (порождение смыслов) протекает внутри языка, без всякой отсылки к реальности. По мнению Ж. Деррида, каждое означающее находит дорогу к другому означающему. Эта цепь непрерывных отсылок «змеится» весьма причудливо и случайным образом, но у нее нет выхода вовне. Получается так, что означающие репрезентируют самих себя. Оценка здесь очевидна, налицо современный вариант языкового субъективизма.

Не существует примата речи над письмом, есть только письмо. Традиционно речь считалась первичным источником человеческих смыслов, а письму придавался вторичный статус. С таким центрированием был согласен Ф. де Соссюр и другие современные лингвисты. Постмодернисты разбили данную оппозицию и оставили только письмо.

Основной аргумент свелся к тому, что между языком и человеком нет органической связи. По мнению Р. Барта, язык существует до человека, он уже есть и остается после него, когда индивид уходит в небытие. Необходимую связь языка и человека как раз и осуществляет письмо как любая «графия»: нарезки, гравюры, рисунки, иероглифы, буквы и искусственные знаки. В отличие от звуков речи зрительное начертание как след сохраняется долго. Все мудрецы, писатели и ученые ушли в небытие, но прошлое в виде оставшихся графем продолжает нас учить. Если речь выражает преходящую мимолетность жизни, отмечал Ж. Деррида, то письмо подобно застывшей маске смерти в мумии. Все это до недавней поры недооценивалось. Ориентация на устный голос привела к разработке логики, что дало особую культуру логоцентризма. Отказ от этого наследия требует разработки грамматологии как новой науки о письме. Здесь важное место займет нелогическая рациональность знаков.

Р. Барт дал анализ интеллектуального письма. За его рамками остается обычная переписка и деловая корреспонденция, сюда входит художественная и научная литература. Также письмо создает особый замкнутый мир: а) развертывание явлений в искусственном прошлом; б) мозаика событий конструируется в упорядоченное целое; в) рассказчик как демиург в мифе устраивает мир; г) настоящее время означивает факт созданности произведения; д) сочетание правдоподобности с вымыслом, что соответствует надеванию маски и указанию на нее пальцем.

Деконструкция текста дает письмо. Основой модернистской идеологии был текст. В его устойчивой и упорядоченной структуре присутствовала система значений. Одну из первых атак на парадигму текста провел М. Фуко. Он заявил, что все авторские тексты скрывают за собой отношения власти. Философские трактаты убеждают читателей в мудрости своих авторов, научные публикации навязывают силу знания и обязательность логики. Классические тексты суть орудия социальных институтов в деле эксплуатации граждан и они подлежат устранению. Эту стратегию постмодернизм усилил. Если тексты подвергнуть деконструкции, то это ослабит власть институтов, – заявил Ж. Деррида. Кроме того, тексты являют собой ставшие результаты и их деконструкция способна восстановить условия для творческого процесса. Как деятельность артикуляции знаков письмо в виде дискурса возвращает стихию креативного хаоса. Среда письма ризоморфна: конструируется множество означающих, включение разных цитат ведет к изменению их смыслов. Письмо плетётся как игровая сеть, где тексты взаимодействуют друг с другом, создавая ситуацию многоликого карнавала. Здесь нет монолога текста, а есть интертекстуальность и полифония точек зрения.

Все виды познания сводятся к рассказу (нарративизм). Если письмо есть творческий акт конструирования смыслов, то наррация (лат. narre – вербальное изложение) – его словесный способ бытия. Существует множество невербальных форм письма: рисунок, схема, образные представления, графическая символика и т.п. Слова обладают свойством выражать все несловесное. Когда мы смотрим на картину, то способны рассказать о том, что видим на ней. Повествование – универсальный способ изложения любой информации. Однако постмодернисты формируют весьма сильный тезис – всякое знание нарративно и является рассказом. По мнению Ж. Ф. Лиотара, лишь то можно считать знанием, что имеет форму повествования. Возражение здесь очевидно, ибо из области познания устраняются все невербальные эмпирические единицы – ощущения и восприятия. Для Лиотара любая наглядная схема, включая и периодическую систему Д. И. Менделеева, выключена из состава знания. Налицо явное преувеличение значимости словесных описаний.

От диктатуры метарассказов к многообразию маленьких рассказов.Лиотар полагал, что классика и модерн породили «метарассказ». В прошлом авторы предпочитали писать многостраничные книги и их недостаток сводится отнюдь не к большому объему. Все тексты претендовали на описание внешней реальности: мифы рассказывали о духах, религиозные книги – о богах, философские трактаты – о скрытых сущностях, научные мемуары – о фактах и законах. Деконструкция означаемых и референции привела к пониманию того, что повествование разворачивается ради самого рассказа и не претендует на описание чего-то внешнего.

Большой объем метарассказа понятен, центрирование на объективной действительности требовало многих средств для того, чтобы убедить читателя в ее существовании. Если этот центр отпадает, то на смену объемных текстов приходят маленькие рассказы. Их плюрализм определяется своеобразием стиля каждого рассказчика. Если взять историческую науку, то отказ от единой истории, диктуемой неким демиургом, делает ее потенциально бесконечным набором малых историй. Смысл рассказа создается по ходу наррации и в ходу правила, подобные инструкциям в игре в теннис. Субъективное творчество историка, как и любого рассказчика, сводится не к описанию реальности, а к конструированию связного повествования. Здесь важно в самом начале завязать сюжетную канву в виде проблемной ситуации, в середине рассказа выделить кульминационное событие и привести к финалу, где открывается смысл всей истории (разрешение проблемы).

От герменевтического понимания к опыту диалога и перевода. Моделью познания классического мировоззрения был монолог. Когда Р. Декарт ввел объект – субъектную схему, то он подчеркнул ее оппозиционный характер. Объект есть мертвая и бездушная природа, субъект – ученый, наделенный душой и разумом. Речь идет об одиночке, которая на свой страх и риск исследует реальность посредством мысли и диалог здесь невозможен. Монолог господствует и в классической герменевтике. Хотя схема «герменевт – текст» учитывает фигуру автора, ее роль пассивна, ибо лишь герменевт способен вжиться во внутренний мир творца текста (Ф. Шлейермахер, В. В. Дильтей). М.Хайдеггер и Х. Г. Гадамер попытались внести элементы диалога герменевта с текстом, но первый остался одиноким субъектом понимания. Идею диалога в гуманитарное познание внесли литературовед М. М. Бахтин (1895 - 1975) и философ М. Бубер (1878 - 1965). Первый в романах Ф. М. Достоевского показал взаимодействие сознания автора с сознанием героя, описал модель полилога – многоголосья. Второй выявил многообразие отношений между Я и Другим.

«Диалоговый поворот» не мог пройти мимо постмодернизма. Его представителей не интересовали социальные и экзистенциальные аспекты, в поле внимания оказалось все то, что связано с языком. Одной из центральных стала проблема перевода. Она существует как в общении людей, так и внутри письма. Если брать последнее, то, по мнению Деррида, любое определение и интерпретация предполагают перевод из одной языковой формы в другую. Средством перевода выступает интерпретационная сеть, которая переводит письменные знаки в смыслы и обратно. Кроме того, перевод заботится об интерпретации риторических фигур: сравнений, образов, метафор.

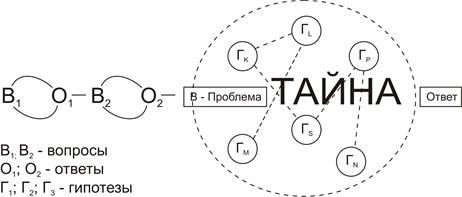

Что касается опыта перевода в диалоговом общении людей, то он предполагает: а) компетентность / некомпетентность участников; б) наличие притягательности (приятельство, дружба, любовь). В обычных диалогах многое происходит ритуально и почти автоматически. Вопрос сразу же переводится в ответ и череда вопросов – ответов крутится также быстро как белка в колесе. Другое дело – высокоинтеллектуальный диалог, где участники обсуждают специальные темы и они поочередно принимают на себя роли эксперта и критика. Здесь часто возникают кризисные затруднения. Внешне это выражается в сбое смены вопросов и ответов: вопрос задан и ответ задерживается. Это молчание свидетельствует об условной тайне. Речь не идет об откровениях религии или мистических доктринах, здесь предполагается возникновение проблемы. В формулировке вопроса существует такое нечто, что не поддается окончательной расшифровке. Аналитик может имитировать ответ в виде гипотезы, но это одиночное слово тайну не раскрывает. Обилие вероятных мнений можно отнести к форме творческого безмолвия. Тайна как не-ответ инспирирует дискуссию, где каждая гипотеза подвергается критике, конец споров знаменует нахождение искомого и общего ответа. Он возникает только в ризоморфной среде множества различных гипотез.

Дата добавления: 2016-04-02; просмотров: 1088;