Позиции. Соединения

В обучении фехтовальщиков на саблях традиционно использовались шесть позиций. В последнее двадцатилетие начался процесс исчезновения 6-й позиции из практики боя. И это закономерно, так как отражать удары по голове и переключаться к выполнению 3-й и 4-й позиций легче из 5-й позиции, что делает 6-ю позицию ненужной. Используется также положение с опущенным вниз оружием, заменяющее 2-ю позицию.

Наибольшее распространение в боях получили 3-я позиция и положение с опущенным вниз оружием. Однако в учебных целях для формирования у спортсменов фехтовальной культуры целесообразно освоить и применять все пять позиций, особенно в положении оружия перед началом схватки.

3-я позиция. Вооруженная рука полусогнута, кисть на уровне локтя или немного ниже, ладонь обращена вперед-вниз. Острие сабли находится на уровне глаз, лезвие направлено вперед-вниз.

4-я позиция. Вооруженная рука полусогнута, кисть на уровне талии или немного ниже, ладонь обращена вперед-внутрь. Острие сабли на уровне глаз. Лезвие направлено внутрь-вперед-вниз.

5-я, позиция Вооруженная рука полусогнута, кисть, локоть и плечо находятся в одной плоскости, гарда на уровне верхней кромки маски, ладонь обращена вперед. Острие сабли направлено внутрь-вперед, лезвие — вверх-вперед-кнаружи.

2-я позиция. Вооруженная рука слегка согнута, кисть на уровне локтя, ладонь обращена вперед-вниз. Острие сабли ниже гарды и направлено вперед-вниз, лезвие - вперед-вверх-кнаружи.

1-я позиция. Вооруженная рука полусогнута, кисть на уровне локтя и сдвинута внутрь, ладонь обращена вперед-кнаружи. Острие сабли ниже гарды и направлено вниз-вперед, лезвие обращено вперед-вверх-внутрь.

Применение соединений до начала схватки в боях саблистов высокого класса является эпизодическим. Чаще всего используются 3, 4 и 2-е соединения. Однако соприкосновение клинков спортсменов в ходе схваток имеет место при выполнении атак с действием на оружие, атак последующих намерений, защит и контрзащит.

Поэтому для развития у спортсменов точных представлений, совершенствования техники владения оружием в ситуациях непосредственного взаимодействия клинками необходимо освоить различные соединения и применять их перед началом схваток.

Перемены позиций и соединений выполняются одновременным перемещением руки, лезвия и острия клинка в намеченную позицию, соединение. Направление лезвия осуществляется движениями пальцев, а также кисти в лучезапястном суставе. Величина сгибания вооруженной руки при перемене позиций, соединений, а также амплитуда движений оружием зависят от дистанции, положения оружия противника.

Варианты применяемых перемен позиций: 3—4-я, 3—5-я, 4—3-я, 4—5-я, 5—4-я, 5—3-я, 3—2-я, 2—1-я, 2—3-я, 2—4-я, 5—2-я и т. д.

В отличие от перемен позиций, которые выполняются прямым и полукруговым движением оружия, перемена соединений может быть также круговой, если выполняется из верхнего в верхнее соединение (3—4-я, 4—3-я), из нижнего в нижнее (2—1-я, 1—2-я).

Передвижения

Шаги. Скачки. Передвижения саблистов отличаются максимальной глубиной и быстротой, большим числом перемещений прыжкового характера (со значительными безопорными и одноопорными фазами, частыми скрещиваниями ног), переходящих в стремительный бег.

Поэтому в тренировке фехтовальщиков на саблях помимо необходимого освоения шагов вперед и назад (с задачами четкого пе-реступания ногами, без шарканья по дорожке и горизонтальных колебаний центра тяжести) значительное место должно занимать освоение скрестных шагов, скачков, бега вперед и назад, разнообразных сочетаний передвижений при варьировании их пространственными и временными параметрами.

Выпад. Обычно выполняется средней длины. В конечном положении выпада таз находится на уровне колена впереди стоящей ноги или несколько выше. Высокое конечное положение выпада по сравнению с глубоким выпадом рапиристов и шпажистов облегчает быстрый переход к движениям вперед и назад. Однако осваиваться должны все варианты выпада, в том числе и с максимальной глубиной, так как в боях нередки ситуации, диктующие его выполнение.

Широкое применение находит прыжковый выпад с мощным толчком сзади стоящей ногой. Преодолевая значительное расстояние, саблист выполняет прыжковый выпад с относительно высоким положением таза и укороченным расстоянием между ногами, сохраняя боеспособность для маневренного продолжения схваток.

Возвращение из выпада назад в боевую стойку имеет ярко выраженные особенности. Помимо общепринятой техники (с приставлением впереди стоящей ноги назад) его можно выполнить прыжком назад путем мощного толчка впереди стоящей ногой и движения сзади стоящей ногой назад с опережающей постановкой ее на дорожку. Переход от выпада к бегу вперед выполняется без предварительного приставления сзади стоящей ноги в боевую стойку. Сгибанием впереди стоящей ноги и наклоном туловища вперед сохраняется темп движения и облегчается стремительное выдвижение толчковой ноги вперед в скрестный шаг для последующего перехода к бегу.

Шаг и выпад. Скачок и выпад. Несмотря на то что шаг и выпад осваиваются раньше, в дальнейшем скачок и выпад в условиях боевой практики вытесняют их в подавляющем числе ситуаций. Нападение со скачком и выпадом отличается от нападения с шагом и выпадом значительно большей глубиной и технической простотой сочетания. Главное в технике выполнения скачка и выпада - это максимальная частота движений ногами, оптимальная глубина движения впереди стоящей ногой вперед в стартовой фазе, прямолинейность продвижения вперед с минимальными колебаниями центра тяжести в горизонтальной плоскости, устойчивое положение левой стопы толчковой ноги в конечной фазе выпада.

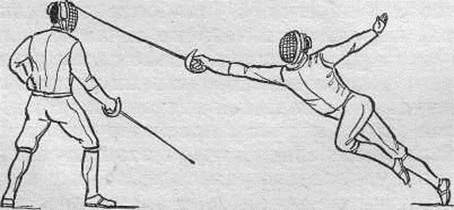

«Стрела» — наиболее эффективный способ приближения к отступающему противнику с дальней дистанции по сравнению с классическими методами выполнения нападений (выпад, скачок и выпад, комбинация - скачок и выпад+выпад). Кроме того, стартовая часть «стрелы» менее заметна, а техника выполнения позволяет легко варьировать глубину нападения, увеличивать ее путем перехода в быстрый бег или уменьшать, предвосхищая момент и дистанцию для движения оружием на удар или парирования контратаки.

Простота бегового движения, более естественная координация в действиях ногами и оружием облегчают выполнение многотемповых нападений с финтами, переключение для нападения в другой сектор или парирование контратак. Все это определило исключительно широкое применение атаковых комбинаций в технике движений - выпад и «стрела», скачок и выпад + «стрела».

В начальной фазе движений «стрелой» (при одновременном старте обеими ногами) важно добиться резкого толчкового движения сзади стоящей ногой и приводящего движения впереди стоящей ногой в тазобедренном суставе с одновременным сгибанием в коленном, что обеспечивает продвижение центра тяжести и значительный наклон туловища вперед. Тем самым создается оптимальный «рабочий угол» для последующего толчкового движения обеими ногами (особенно сильного впереди стоящей ногой, так как она в этом случае имеет хорошую загрузку и достаточный угол сгиба в коленном суставе), обеспечивающего максимальную глубину и горизонтальность продвижения.

Аналогична техническая специфика комбинаций — выпад и «стрела» и скачок и выпад+«стрела». Фаза перехода от выпада к «стреле» выполняется путем мощного приводящего движения впереди стоящей ногой с одновременным сгибанием ее в коленном суставе при сохранении угла наклона туловища, достигнутого в ходе выпада. Причем финальное толчковое движение «стрелы» следует начинать лишь после закончившегося продвижения тела бойца вперед за центр тяжести. Не следует бояться относительной длительности фазы сгибания впереди стоящей ноги, особенно при выполнении скачка и выпада + «стрелы». Горизонтальность и непрерывность продвижения вперед, возрастание скорости движения позволяют избежать появления технического брака (в виде колебаний туловищем и снижения скорости, что может служить противникам сигналом для начала обороны), обеспечивают атакам необходимую глубину и неожиданность.

Удары. Уклоны

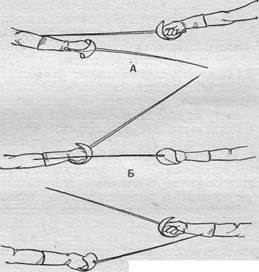

Движение удара — основной прием поражения противника в фехтовании на саблях, имеющий три главных направления: по голове, по правому боку, по левому боку. Движение удара состоит из направления лезвия пальцами и кистью в плоскость удара, посыла вооруженной руки вперед и сжатия пальцами рукоятки в момент соприкосновения лезвия с поражаемой поверхностью.

Удар выполняется как единое, быстрое и непрерывное движение. В нем активно и комплексно участвуют плечевой, локтевой и лучезапястный суставы, а финальное усилие делают только лучезапястный сустав и пальцы. Причем их включение чаще всего происходит не одномоментно. Выпрямление вооруженной руки вперед начинается в плечевом и локтевом суставах с максимальной начальной скоростью и дополняется затем движением в лучезапястном суставе, направляющим лезвие клинка в цель. Усилием пальцев достигается четкое соприкосновение с поражаемой поверхностью, легко воспринимаемое на слух. Подобный механизм движения легко виден при нанесении ударов прямо по голове (руке, туловищу), совмещаемых с небольшим одновременным наклоном туловища вперед, а также с выпадом, шагом (скачком) и выпадом, «стрелой».

Несоблюдение требуемой координации движений при нанесении ударов, раннее включение движения кистью приводят к преждевременному выводу острия клинка в направлении поражаемой поверхности. Следствием будет промах или касание тела противника, напоминающее укол. Обнос клинка и гарды противника при нападениях с переносом и переводом (наиболее типичны для боя на саблях переносы) выполняется на фоне начавшегося выпрямления вооруженной руки на удар, причем только путем усилий кисти.

Отступления от вышеописанной техники ударов целесообразны при выполнении ударов с ближней дистанции по голове, когда нет опасности выхода острия клинка в проекцию поражаемой поверхности. Раннее рубящее движение кистью в этом случае лишь позволит ускорить нанесение удара. Для ударов по левому и правому боку в крайне близкой дистанции характерны энергичные движения в плечевом и локтевом суставах (особенно из 5-й защиты) с целью избежать столкновения с гардой противника.

Движение гарды при выполнении ударов должно быть прямолинейным. При изменении направления лезвия клинка в момент удара руку следует поворачивать, не допуская смещения гарды в сторону. В качестве типовых приняты следующие движение и финальное положение вооруженной руки в момент ударов во все секторы поражаемой поверхности: острие клинка движется к цели по возможно более короткому пути, а гарда, двигаясь прямолинейно, в последний момент удара находится на уровне дельтовидной мышцы с наружной стороны туловища спортсмена.

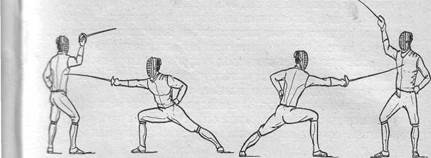

Удары по голове. Выполняются изо всех исходных положений,

но наиболее часто из 3-й позиции. Наносятся они в вертикальной

плоскости движением лезвия сверху вниз и вперед, а также с пере

носом клинка через оружие противника внутрь или кнаружи

(рис. 116).

Из нижних позиций удар по голове совершается круговым движением внутрь или кнаружи. Рубка завершается движением лезвия вперед-вниз, выпрямлением вооруженной руки и сжиманием пальцами рукоятки оружия.

Удары по правому боку. Выполняются из 3-й позиции полукруговым переводящим движением оружия внутрь-вперед и руки вверх-вперед на противника, находящегося в 5-й позиции (рис. 117). Возможно нанесение удара снизу вверх под вооруженную руку противника в 3-й позиции. Удар с переносом в обход оружия, находящегося в 4-й позиции, возможен по плечу. Он выполняется энергичным движением оружия назад-внутрь-вперед на фоне непрерывного выпрямления руки вперед-вверх.

Отступать от типового положения гарды в финальной части удара по правому боку имеет смысл лишь в ситуациях с высоким положением туловища по отношению к противнику.

Удары по левому боку. Наносятся в туловище по внутренней части поражаемой поверхности противника или под его 4-ю и 1-ю защиту. Выполняются движением вооруженной рукой вперед с четким прикосновением лезвия к верхней части туловища (рис. 117). Встречается нанесение ударов сверху вниз и внутрь с проходящим движением оружия и последующим круговым движением в 3-ю позицию или с фиксацией финального положения удара.

Рисунок 116. Удар по голове

|

Удары по руке. Наносятся лезвием по кисти, предплечью, плечу во всех плоскостях — сверху, кнаружи, внутрь, снизу (рис.118). По технике удары по руке аналогичны ударам по голове, правому и левому боку, но могут быть выполнены и с углом. Удары по руке встречаются из всех позиций и соединений, прямо, с переводом, переносом.

Рисунок 117. Удар по правому (левому) боку

Наибольшее применение находят удары по руке кнаружи и сверху-внутрь.

Нападения слабой частью обуха по руке снизу совершаются подниманием лезвия из нижней позиции или опусканием лезвия из верхней позиции.

Удары по правой и левой щеке в качестве нападений, имеющих самостоятельное тактическое значение, вытеснены ударами по правому и левому боку. Поэтому в процессе тренировки саблистов целесообразно лишь ознакомление с их выполнением, так как по технике удары по щеке практически ничем не отличаются от ударов в бок, за исключением более высокого положения острия клинка. В боях удары по щеке применяются из 3, 4 и 2-й защит при экспромтно создающихся ситуациях ближнего боя.

Рисунок 118. Удары по руке

Уколы. Наносятся, как правило, прямо и с переводом внутрь, а с переводом кнаружи и переносом крайне редко. Выполняются направлением острия сабли в линию укола с одновременным выпрямлением вооруженной руки и пронацией кисти. В конце укола кисть находится напротив плеча вооруженной руки, лезвие направлено кнаружи или вверх-кнаружи, что создает оппозицию от возможных ударов по руке. Нанесение укола сопровождается сжатием пальцами рукоятки.

При движении укола быстрая пронация предплечья и движение в лучезапястном суставе, выводящие острие клинка на цель, опережают момент полного выпрямления вооруженной руки и нанесения укола.

Дата добавления: 2016-03-22; просмотров: 674;