Здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений

Здания, учреждения и комплексы культуры всегда занимали особое место в архитектурном проектировании, что обусловлено их особой ролью в жизни общества. В разные времена различные типы сооружений играли роль центров искусств — это храмовые комплексы древности и дворцы императоров, творческие мастерские и академии, частные коллекции и многоуровневые выставочные комплексы, а также театры, концертные залы» открытые арены и, наконец, просто элементы городской, сельской среды и природного ландшафта.

Важнейшей чертой развития центров искусств, наряду с обеспечением «повседневной жизни» искусства, является возможность поиска и зарождения новых путей и направлений в искусстве, их популяризация и взаимообогащение на синтетической основе. В современных условиях, когда культурная жизнь очень многообразна и находится в неустойчивом состоянии поиска, особенно актуально существование всего многообразия центров искусств, в том числе и комплексных. Их создание и развитие в будущем возможно только на осознании и систематизации опыта прошлого и настоящего.

К зрелищным сооружениям относятся: кинотеатры, концертные залы, клубы, театры, цирки, музеи, выставки.

При всем разнообразии архитектурно-планировочных решений зрелищных зданий их объединяет единая композиционная основа — наличие в ядре здания главного зала. Значимость зданий этого типа обусловливает тщательный поиск архитектурного образа исходя не только из особенностей определенной формы представления, но и выявления уникальности объекта для решения градостроительных задач.

При выборе участка для зрелищных зданий следует избегать территорий с ярко выраженным шумовым фоном и вибрациями, что усложняет обеспечение необходимых акустических условий в помещениях.

Размеры земельных участков под зрелищные здания определяются расчетом в соответствии с нормами: для кинотеатров — 5 м2 на одно место в зале, для концертных залов и цирков — 0,7-1,5 га в зависимости от вместимости, для театров — 1,2-1,7 га.

Отличительной особенностью планировочной организации участка является обязательное наличие площади перед главным входом в здание, разгрузочных площадок и хозяйственного двора.

Основная объемно-планировочная, функциональная и. конечно, художественная задача при проектировании зрелищных зданий каждого из указанных типов — найти наиболее удачное и рациональное сочетание зрительского комплекса и остальных помещений. Так, помещения кинотеатров делятся на три группы:

- зрительский комплекс;

- помещения киноаппаратной:

- служебно-хозяйственные помещения.

-

|

Помещения театров включают зрительскую и сценическую части, цирков

— зрительскую и производственную части, помещения клубов зрительскую и клубную части.

Остановимся кратко на отличительных особенностях каждого из типов зрелищных зданий,

Здания кинотеатров

Кинотеатры подразделяются на; круглогодичные (многозальные, однозальные) и сезонные (летние открытые и летние закрытые).

Главное помещение кинотеатра — зрительный зал, обеспечивающий зрителям условия комфортного просмотра фильма. Форма зала — прямоугольная, трапециевидная или полукруглая [15]. Кинотеатры могут проектироваться с универсальными залами с помещениями для кафе и клубной работы, для работы с детьми. В настоящее время, когда можно констатировать новое повышение интереса к кино, здания кинотеатров, как и иные общественные здания, должны обладать прежде всего двумя характеристиками: высокой технологичностью и универсальностью.

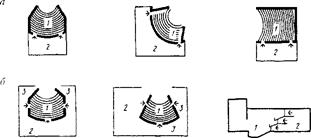

Общий признак классификации кинотеатров по композиции — положение зрительного зала по отношению к главному фасаду. В глубттых композициях продольная ось зала перпендикулярна плоскости фасада, во фронтальных — параллельна. Эти композиционные схемы в зависимости от расположения зала на первом или втором этаже делятся на горизонтальную и вертикальную. Следует подчеркнуть, что данная классификация носит самый общий характер и является лишь базой для построения выразительных композиционных решений.

Требования к параметрам зрительного зала и киноэкрана

В зависимости от параметров пленки существуют четыре вида проецирования, которыми определяются пропорции киноэкрана (отношение высоты к длине):

- обыкновенный экран (о) 1 :1,37;

- широкоэкранный (ш) 1 : 2,35;

- широформатный (ф) 1 : 2,2;

- кашетированный (к) 1 : 1.66.

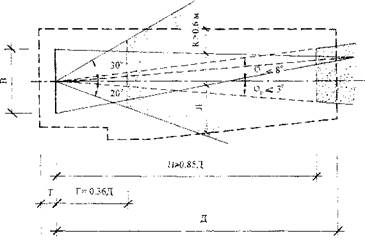

Места для зрителей в зрительных залах при кинодемонстрации рекомендуется проектировать [43] в пределах зоны, изображенной на приведенном рисунке, где:

- Д — длина зрительного зала по его оси от экрана до спинки кресел последнего ряда:

_ г — расстояние по оси зрительного зала от киноэкрана до спинки кресел первого ряда равно 0,36 Д;

- Ш — ширина рабочего поля киноэкрана (криволинейного по хорде);

- В — высота рабочего поля экрана.

Ширину экрана (Ш) рекомендуется принимать:

- Шф - 0,6 Д;

- Шш - 0,43 Д;

-

|

- Шк « 0,34 Д;

- Ш0 - 0,25 Д.

Расстояние от экрана до спинки первого ряда (Г) в зависимости от ширины экрана (Щ) рекомендуется:

- Гф не менее 0,6 Ш^;

- Г„, не менее 0.84 Ш ;

Ш Ш

- Г0 не менее 1,44 Ш0

Параметры зрительного зала при установке кинопроекционного оборудования показаны на рисунке, где:

- П — проекционное расстояние, не менее 0,85 Д;

- f — угол отклонения оптической оси кинопроектора от нормали в центре киноэкрана;

- (рг — не более Т (в клубах и театрах допускается не более 9°);

- (рв — не более 8°;

- <рн — не более 3°.

К — расстояние от верхнего проекционного луча до ближайших поверхностей потолка, должно быть не менее 0,6 м;

Л — расстояние от нижнего проекционного луча до пола в зоне зрительских мест, не менее 1,9 м;

Т — глубина заэкраннош пространства; при широком экране — 0,9 м, при широкоформатном экране — 1,5 м;

Р — расстояние от края экрана до стены: при плоском экране — не менее 0,985 м, при закругленном экране — не менее 0,1 Ш.

При построении видимости на расчетную точку наблюдения превышение луча зрения, направленного на эту точку, над уровнем глаза впереди сидящего зрителя рекомендуется принимать 0,14 м (при реконструкции возможно 0,12 м). Высота уровня глаза сидящего зрителя над уровнем пола принимается 1,2 м.

Площади помещений зрительского комплекса кинотеатра на одно место в зале следует принимать по приведенной таблице.

| Наименование помещения j | Площадь, м2 |

| Зрительный зал (включая эстраду и балкон) | 0,9 |

| Кассовый вестибюль | 0,07 |

| Фойе и буфет | 0,55 |

| Санитарные блоки | 0,05 |

Количество приборов в санитарных блоках принимается из расчета:

- 1 унитаз и 2 писсуара на 150 мужчин;

- 1 унитаз на 50 женщин;

- 1 умывальник на 4 унитаза, но не менее 1.

При расчете количество мужчин и женщин следует принимать но 50% всех посетителей.

По противопожарным требованиям эвакуация из зрительного зала кинотеатра должна осуществляться за две минуты через равномерно расположенные самостоятельные выходы. При этом общую ширину путей эвакуации (дверей, коридоров и лестниц) следует принимать из расчета:

не менее 0,6 м на 100 чел. — в зданиях II степени огнестойкости;

не менее 1,0 м на 100 чел. — в зданиях III—IV степеней огнестойкости;

не менее 2,0 м на 100 чел. — в зданиях V степени огнестойкости.

Комплекс киноаппаратной

К помещениям киноаппаратной относятся:

- кинопроекционная (как правило, на три проектора) и вспомогательные помещения:

- перемоточная;

- агрегатная охлаждения кинопроекторов;

- комната киномеханика.

В блоке киноаппаратной необходимо предусматривать отдельный эвакуационный выход непосредственно на улицу.

Здания театров

Как было отмечено выше, театральное здание по структуре делится на две части: сценическую и зрительскую. К первой относят все помещения и сооружения, связанные с обслуживанием сцены, ко второй -зрительный зал, фойе, кулуары, распределительный и кассовый вестибюли и комплекс помещений обслуживания зрителей. Сценическая часть занимает 60-70% общего объема здания театра, зрительская — 40-30%.

- Такое деление дает самое общее представление о сущности театрального здания. Поэтому более целесообразно рассмотреть театральное здание с позиций дифференциации его структуры по следующей схеме: помещения зрительского комплекса;

- помещения демонстрационного комплекса (зрительный зал, сцена; помещения технологического обеспечения сцены);

- помещения, обслуживающие сцену (для творческого и технического персонала; склады);

- административно-хозяйственные помещения;

- производственные помещения.

Помещения демонстрационного комплекса

Главную цель функционально-планировочного решения театра можно определить как создание комплекса удобств для восприятия спектакля зрителями и для подготовки и проведения его творческим коллективом.

Вместимость зрительного зала, в зависимости от назначения театра, рекомендуется принимать, мест:

в драматическом театре 500-800;

в музыкально-драматическом театре 500-1000;

в театре музыкальной комедии 800-1200;

в театре оиеры и балета 1200-1500.

Иная вместимость театров определяется заданием на проектирование.

Площадь зрительного зала принимается из расчета 0,7 м2 на одно место. Площадь зрительного зала (включая балконы, ложи и ярусы) определяется в пределах ограждающих конструкций до передней границы сцены, авансцены или барьера оркестровой ямы.

В истории театра сложились две основные системы организации театрального действия: открытая и глубинная [2]. Первая, идущая от античности, объединяет зрителей и театральное действие в объеме единого зала. Зрители при этом располагаются с трех сторон сценической площадки. Другая, идущая от Ренессанса и барокко, отделяет действие на глубинной сцене от зрительного зала рамой портала. Традиционные поиски различных форм сценического показа особенно оживленно протекают в последнее время, дополнительные возможности в этом направлении открыла техника трансформации.

Портальная, или глубинная, сцена

При глубинной сцене спектакль изначально воспринимается зрителем именно как зрелище, действие развивается в другой среде, в «другом мире», отделенном от зала. Основным параметром, определяющим габариты и форму портальной сцены и зрительного зала, является размер игровой площадки. Практика показала, что активное действие драматических спектаклей происходит на площадке шириной от 8 до 14 м глубиной от 5 до 10 м. Для музыкальных театров с участием балета игровая площадка должна быть не менее 12x12 м. Ширина портала в драматическом театре — 10-14 м, в оперно-балет- ном — от 14 до 16 м.

Ширина сцены складывается из ширины игрового пространства, или портала, и боковых пространств, достаточных для размещения специальных устройств, декорирующих боковые стороны кулис, объемных декораций, мест для нахождения актеров, размещения светоаппаратуры и т.д.

Ширина сцены складывается из ширины игрового пространства, или портала, и боковых пространств, достаточных для размещения специальных устройств, декорирующих боковые стороны кулис, объемных декораций, мест для нахождения актеров, размещения светоаппаратуры и т.д.

|

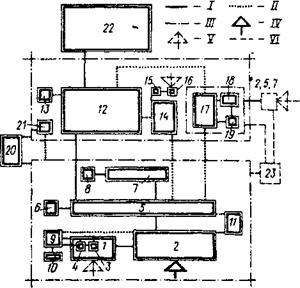

Общая функционально-планировочная схема связей помещений зрительского комплекса: 1 — кассовый вестибюль; 2 — входной вестибюль; 3, 4 — кабины касс и дежурного администратора; 5 — распределительный вестибюль; 6 — комната для переодевания; 7 — гардеробная; 8 — комната гардеробщиков; 9 — кабинет главного администратора и кладовая афиш; 10 — комната распространителей билетов; 11 — детская комната: 12 — фойе, кулуары; 13 — кладовая при фойе; 14 — буфет; 15 — моечная, дого- товочная; 16 — кладовая, тарная; 17 — экспозиционное помещение музея; 18 — фондохранилище; 19 — комната сотрудников; 20 — санитарные блоки; 21 — курительная; 22 — зрительный зал; 23 — клубные помещения; I — связи; // — варианты связей; III

— блоки; JF — вход; F — возможный вход; V7 — возможное помещение (связи)

|

Примеры схем построения зрительского комплекса: а — фойе без кулуаров; б — фойе с кулуарами и организацией входа из них в зал; 1 — зрительный зал; 2 — фойе; 3 — кулуары

|

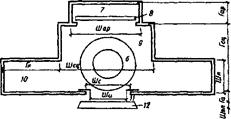

Схема построения глубинной колосниковой сцены в плане и по высоте (традиционный вариант): 1 — дымовые клапаны; 2 — штанкетная площадка; 3 — колосники сцены; 4 рабочие галереи; 5 — трюм; 6 — вращающиеся круг и кольцо врезного типа; 7 — арьерсцена; 8 — крышка сейфа для скатанных декораций; 9 — сцена; 10 — карман сцены; 11 — авансцена; 12 — проем оркестровой ямы; Ш — ширина сцены; Г — глубина сцены; В — высота сцены; Шк — ширина кармана; Гк — глубина кармана; Вк — высота кармана; Ш — ширина арьерсцены; Г — глубина арьерсцены; Ш(. — ширина

Схема построения глубинной колосниковой сцены в плане и по высоте (традиционный вариант): 1 — дымовые клапаны; 2 — штанкетная площадка; 3 — колосники сцены; 4 рабочие галереи; 5 — трюм; 6 — вращающиеся круг и кольцо врезного типа; 7 — арьерсцена; 8 — крышка сейфа для скатанных декораций; 9 — сцена; 10 — карман сцены; 11 — авансцена; 12 — проем оркестровой ямы; Ш — ширина сцены; Г — глубина сцены; В — высота сцены; Шк — ширина кармана; Гк — глубина кармана; Вк — высота кармана; Ш — ширина арьерсцены; Г — глубина арьерсцены; Ш(. — ширина

строительного портала; Ши — ширина игрового портала; Га — глубина авансцены; Ш — ширина проема оркестровой ямы

|

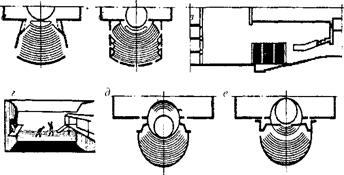

Схемы разновидностей глубинной колосниковой сцены: а — с боковыми сценическими площадками; б — с увеличенной авансценой; в — с игровыми окнами в стенах зрительного зала или сцены; г — с игровыми балконами или галереями в зале; д, е — с трансформацией в центральную сцену

Под планшетом сцены предусматривается трюм с размерами в плане, равными размерам сцен. Высоту трюма до низа выступающих конструкций рекомендуется принимать не менее 2,2 м. В случае применения накладного планшетного оборудования, врезного вращающегося круга, крута с кольцом (кольцами), а также при отсутствии подобного оборудования трюм проектируется одноэтажным. При проектировании барабанного круга, подъемно-опускных площадок и иного подобного сценического оборудования количество этажей трюма определяется проектом.

Авансцена проектируется выпуклой в зал, прямолинейной или огибающей переднюю часть зоны зрительских мест. Боковые крылья авансцены (палитры) могут быть продолжены до пересечения их с поперечным проходом зрительного зала. Длина авансцены проектируется не менее ширины строительного портала. С авансцены при отсутствии боковых крыльев на уровень первых рядов зрительских мест предусматриваются не менее двух лестниц-сходов или пандусов, ведущих к проходам зала. Возможно также устройство сплошной лестницы но периметру авансцены. Рекомендуется обеспечивать выходы на авансцену при закрытом занавесе сцены.

Размеры оркестровой ямы рекомендуется принимать по данным, приведенным в таблице.

| Театр | j Ширина, м, | не менее |

| , оркестровой ямы | проема | |

| Драматический и музыкально-драматический | ||

| Музыкальной комедии | 4,5 | 3.5 |

| Онеры и балета | б | 4,5 |

Высота от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 2,1-

2,4 м. Площадь на одного артиста оркестра — не менее 1,3 м2. При проектировании имеет смысл предусматривать возможность перекрытия проема оркестровой ямы и трансформации ее барьера и пода, Нависание авансцены над оркестровой ямой составляет 1/3 ширины последней в драматических и музыкально-драматических театрах и 1/4 — в театрах музыкальной комедии, оперы и балета. По сторонам проема оркестровой ямы у боковых стен зрительного зада оставляются участки авансцены шириной не менее 1,2 м. При нависа- нии авансцены над оркестровой ямой возможно устройство ступенчатого пола оркестровой ямы с понижением в сторону сцены.

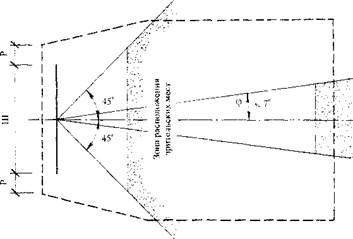

Построение зрительного зала тесно связано со сценой. Так. восприятие театрального действия беспрепятственно происходит с мест, ограниченных шириной портала. Мимику актера считают различимой при удалении зрителя от «красной линии» сцены (проекция портала на планшет сцены) на 25 м в драматическом театре и 32 м — в оперном. Кроме того, нормируются вертикальные и горизонтальные углы наилучшего восприятия.

Различают два основных типа зрительного зала — ярусный и амфитеат- рольный.

Объем зрительного зала подсчитывается, исходя из нормы 4-6 м3 на одно зрительское место в драматическом театре и б — 8 м3 — в оперном театре. Площадь зрительских мест в зале ориентировочно можно принимать от 0,7 до 0,8 м2 на одного зрителя.

Для удовлетворения требований, возникающих при проведении в одном зале спектаклей, различных по жанру и сценическим решениям, а также общественных мероприятий, кинопоказа, концертов и т.п., применяются трансформации сцены и зрительного зала. Возможны планировочные и пространственные трансформации, а также их различные сочетания. Особенностью планировочной трансформации является ее вспомогательный характер. Создавая варианты архитектурно-планировочных решений сцены и зала, трансформация обеспечивает компромиссные условия для проведения различных мероприятий, не затрагивая основные параметры зала. — его форму и объем. Пространственная трансформация является радикальным средством, с помощью которого можно изменять как форму и объем, так и количество залов, что обеспечивает соответствующие варианты решения зала для каждого из проводимых мероприятий, повышает эффективность использования всего сооружения.

При сцене располагаются помещения ее технологического обеспечения: осветительные боковые ложи (боковых стен зала): помещение выносного софи та (над зрительным залом); светопроекционная, светоаппаратная (за задней стеной зрительного зала): помещение для фронтального выносного освещения (фронтальная осветительная ложа), звукоаппаратная, кабины дикторов и переводчиков, ложа звукооператора (за задней стеной зрительного зала или у этой стены со стороны зала); рирпроекционная (за сценой или арьерсценой); тиристорная (вблизи сцены).

Осветительные боковые ложи размещаются в зоне, ограниченной углами (в плане) 55° и 65° к продольной оси зала с вершиной, расположенной на передней границе авансцены. Ширина проема осветительной ложи принимается не менее 1.8 м. Количество осветительных боковых лож с каждой стороны зрительного зала принимается не менее двух. Расстояние от уровня пола нижней осветительной ложи до уровня планшета сцены принимается не менее

2,5 м, а расстояние между уровнями полов лож, расположенных одна над другой, — не менее 2,5 м. Глубина лож проектируется не менее 2 м.

Помещение выносного софита высотой; и шириной не менее 2 м размещается над зрительным залом таким образом, чтобы оптические оси осветительных приборов располагались в зоне, ограниченной лучами к горизонтальной плоскости: от 50° до 60° с вершиной на расстоянии 1 м от передней границы авансцены (барьера оркестровой ямы) в сторону сцены; от 9 до 15-20° с вершиной на уровне верха игрового портала, отстоящей на 1 м от «красной линии» в глубину сцены.

Помещения, обслуживающие сцену

К помещениям, обслуживающим сцену, относятся:

- помещения для ожидания выхода на сцену;

- артистические уборные;

- репетиционные помещения;

- склады.

Помещения ожидания выхода па сцену одновременно служат для быстрого переодевания и быстрой перегримировки или поправки грима, для отдыха в перерывах между выходами или последней разминки, для оказания первой помощи, для оперативной связи исполнителей с костюмерами и реквизиторами, В практике существуют два вида помещений ожидания выхода на сцену. Первый — для драматических и музыкально-драматических театров — несколько меньший по размерам, обладает большей степенью комфорта. Второй — для музыкальных театров — имеет дополнительно зону разминки с соответствующим оборудованием. Он рекомендуется также для театров юного зрителя, пантомимы и других, искусство которых связано с интенсивным движением. Площадь помещения ожидания выхода на сцену определяется из расчета единовременного количества артистов. На одного артиста в каждом помещении, не менее: для драматического и музыкально-драматического театров — 1,7 м2; театра музыкальной комедии — 1,8 м2; оперы и балета 1,9м2.

Артистические уборные предназначены для переодевания в сценический или репетиционный костюм, наложения и снятия грима, гигиенических процедур, отдыха, отдельных этапов репетиционной работы и специального тренинга, работы с текстом и иными материалами. В зависимости от количества артистов в помещении артистических уборные подразделяются на индивидуальные, рассчитанные на одного исполнителя, групповые — от 2 до 6 человек

— и общие (или массовые), вмещающие более 6 артистов. Для театральных зданий различного назначения (жанра) выполняются три основные вида артистических уборных; помещения драматических, музыкально-драматических актеров; вокалистов музыкальных театров; уборные балетных артистов.

|

Примеры схем малых залов: а — трансформация зала на основе передвижных секций зрительских мест; б — залы с нетрансформируемой сценой; в — залы с вращающимися креслами

Примеры схем малых залов: а — трансформация зала на основе передвижных секций зрительских мест; б — залы с нетрансформируемой сценой; в — залы с вращающимися креслами

|

Склады постановочного имущества подразделяются на: дежурные, где предметы оформления хранятся в состоянии готовности к подаче на сцену; текущего сезона, в которых содержится оформление всего репертуара данного театрального сезона раздельно по спектаклям, и резервные, где складируется имущество редко идущих или снятых с репертуара спектаклей для повторного использования. По принципу раздельного хранения различают восемь основных видов складских помещений: объемных и станковых декораций; мебели, бутафории и реквизита; костюмов; обуви; электроаппаратуры и электрореквизита; звукотехнической аппаратуры; мягких и живописных декораций; париков и иных пастижерских изделий.

|

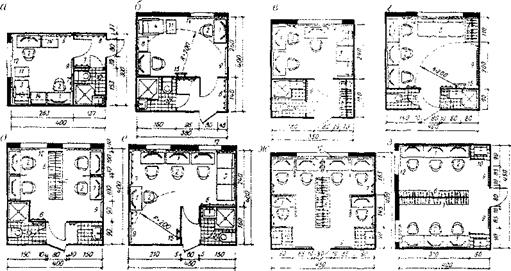

Примеры планировки групповых артистических уборных: а для двух актеров драматического театра; б — для двух солистов балета; д — для четырех актеров драматического театра: е — для четырех артистов балета; ж — для шести актеров драматического театра; з — для шести артистов балета

Цирки

Зрительный зал цирка состоит из манежа диаметром 13 м, амфитеатра, купола, эстрады, помещения для, оркестра, осветительных лож и мостиков. В центре купола точно над манежем на высоте 20 м устраивается кольцо, в котором монтируется колосниковая решетка для подвески и крепления гимнастической аппаратуры.

Амфитеатр с рядами мест для зрителей сплошным кольцом окружает манеж. Уклон амфитеатра определяется условиями видимости всего манежа с каждого места и является одним из наиболее крутых среди зрелищных сооружений [2]. Уровень пола манежа и уровень первого ряда амфитеатра находятся на одной отметке.

Помещение для оркестра проектируется в виде эстрады над главным осевым проходом со стороны, противоположной артистическому проходу.

Над помещением для оркестра располагается осветительская ложа. Это продиктовано ориентацией на выход артистов.

Кольцевой осветительский мостик служит для размещения на нем прожекторов, обеспечивающих освещение манежа и подкупольного пространства.

Особенности технологии цирковых представлений диктуют ряд требований к размещению производственных помещений.

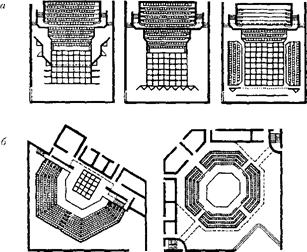

Архитектурная композиция цирка имеет два ярко выраженных типа построения: двухчастное решение с четким членением на основной объем зрелищной части и примыкающий к нему с противоположной стороны от главного входа блок производственных помещений; решение единым компактным объемом.

Здания клубов

Помещения клубов делятся на зрелищную и клубную части.

К зрелищной части клубов относятся:

- многоцелевой зрительный зал (из расчета 0,65 м2 на одного зрителя) с эстрадой или сценой и помещениями, обслуживающими сцену;

- фойе — из расчета 0,4 м2 на одного зрителя с залами для танцев; 0.6 mz

— без залов для танцев;

- игровая площадка;

- киноаппаратная;

- склады объемных декораций;

- артистические комнаты.

Основные объемно-планировочные особенности зрительных залов клубов:

- универсальность, возможность трансформации;

- зал клуба при малой вместимости должен иметь естественное освещение для проведения лекций и собраний (в случае отсутствия специального лекционного зала в составе помещений клуба), при этом должно легко осуществляться затемнение зала;

- зал клуба при малой вместимости должен иметь горизонтальный пол и разборную эстраду.

Боковые границы мест определяются в пределах горизонтального угла 30°, исходящего из портала; задняя граница мест удалена от «красной линии» сцены (линии занавеса) не далее чем на 27 м.

Фойе в клубе должно иметь естественное освещение, а также отвечать требованиям универсальности: использоваться для проведения выставок, танцевальных вечеров, частично выполнять функции вестибюля.

Игровая площадка в клубах подразумевается двух типов: эстрада, которая находится в едином пространстве со зрительным залом, или сцена, отделенная от зала портальной стеной.

Клубная часть клуба:

- лекционный зал или аудитория;

- библиотека;

- кружковые;

- гостиные;

- кафе;

- спортзал;

- танцевальный зал;

- помещения для отдыха.

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| Соотношение систематической и случайной составляющих | | | Инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий в 3-4 раза ниже, чем затраты на их альтернативную добычу и производство. |

Дата добавления: 0000-00-00; просмотров: 28008;