Подобно пыли, вздымаемой ветром

В первые дни мая 1934 года на острове Гельголанд появился некто Ремпе, молодой биолог, работавший над своей докторской диссертацией. Он намеревался найти на этом клочке земли, затерявшемся в просторах Северного моря, пыльцу сосны, ели, дуба и березы. На первый взгляд эта задача казалась столь же неразумной, как и желание обнаружить в Африке следы обитания там австралийского кенгуру, поскольку в те годы на Гельголанде не было ни сосен, ни елей, ни берез. Единственными деревьями на острове, распустившими ко времени приезда Ремпе свои немногочисленные цветки, были несколько ив и одинокий вяз, росший у подъема на холм. Самая ближайшая точка материка находилась на расстоянии 51 километра. До ближайшего острова (Шаргорн) было 44 километра пути. Но молодой ученый хорошо знал, чего он хочет. В северо‑западной оконечности острова, на высоте 53 метров над уровнем моря, прямо на скалах, круто обрывающихся к воде, он установил двухметровый шест. На нем он укрепил предварительно смазанную вазелином и ничем не защищенную от дождя и ветра ролик‑ловушку диаметром 14 миллиметров и длиной 45 миллиметров и принялся ждать. Каждые 12 часов Ремпе менял ловушку. И так повторилось семь раз. Результат превзошел все ожидания: по истечении трех с половиной суток на каждом квадратном сантиметре поверхности ловушки будущий доктор насчитал 955 пыльцевых зерен дуба. Это почти 10 зерен на 1 квадратный миллиметр! Такого количества было бы вполне достаточно для опыления дерева, сплошь усеянного распустившимися женскими цветками.

Откуда же взялась на Гельголанде пыльца? На этот вопрос возможен был один‑единственный ответ: ее принес с собой ветер с материка, пролетев над морем по меньшей мере 60–70 километров.

На острове оказалась также пыльца всех перечислявшихся выше древесных пород, правда в гораздо меньшем количестве. Однако и ее хватило бы для опыления росших там деревьев. Ремпе писал позже: «За время эксперимента, продолжавшегося 84 часа, на Гельголанд через рамку‑счетчик площадью 1 квадратный метр было занесено ветром около 27 миллионов пыльцевых зерен. Только за 12 дневных часов 4 мая 1934 года здесь можно было насчитать 15 миллионов пылинок».

Итак, растения в состоянии преодолевать по воздуху значительные расстояния. Для них не редкость полеты дальностью в несколько сотен километров. Пыльца березы, занесенная восходящими потоками воздуха на высоту 2000 метров, благодаря своему крайне малому весу и относительно большой поверхности будет снижаться настолько медленно, что уже чуть веющий ветерок, который лишь слегка колышет листья дерева и оставляет недвижимыми ветви (сила ветра 3 балла, скорость – 18 километров в час), сможет унести ее на расстояние 400 километров, прежде чем планирующая пылинка окончательно опуститься на землю. Чтобы преодолеть этот путь ей потребуется несколько дней. Но вряд ли можно надеяться на то, что все эти дни будет дуть ровный попутный ветер. В то же время в этих расчетах не приняты во внимание ни восходящие потоки воздуха, ни сильные ветры, которые способствуют переносу пыльцы на большие расстояния. При хорошей летной погоде нет ничего необычного в том, что пылинки совершают свое воздушное путешествие на высотах 6000 метров и более. А это уже почти крейсерская высота современных пассажирских воздушных лайнеров. С такой выси пыльца березы даже при абсолютно неподвижной атмосфере будет опускаться на землю целых 66 часов, настолько она миниатюрна и легка. Напомним, что крылатке клена, чтобы пролететь 6 километров, потребуется нескольким более двух часов. Если же говорить о парашютисте, который раскрыл свой парашют на высоте 6000 метров, то его снижение должно показаться нам поистине падением, ибо он коснется ногами земли уже через 20 минут.

Итак, исключительная способность пыльцы долгое время парить в воздухе очевидна. Причина же кроется в микроскопических размерах этого летательного аппарата. Пыльцевое зерно пихты имеет диаметр всего каких‑нибудь 0,15 миллиметра, диаметр пылинки розового конского каштана и большинства видов ивовых в 10 раз меньше! Подлинными карликами являются также разносимые потоками воздуха пыльцевые зерна некоторых видов орхидей. Полмиллиона таких карликов весят всего один грамм. Но и они кажутся настоящими гигантами в сравнении со спорами грибов, диаметр которых составляет лишь 0,005 миллиметра. На один грамм веса приходится 20 миллиардов этих крошечных созданий. Скорость их снижения в атмосфере, разумеется, намного меньше, чем у пыльцы. В свободном падении с высоты 6000 метров и до земли, при абсолютно неподвижном воздухе, они пробудут в полете не менее полумесяца. Но кто скажет, сколько раз на этом пути их может подхватить и увлечь с собою восходящий поток воздуха?

И последнее. Ошибается тот, кто полагает, что кружащаяся в воздухе пыльца растений, парящие в поднебесье пыльцевые зерна и преодолевающие громадные расстояния споры грибов – это всего лишь «пыль», поднятая ветром в воздух. Правильнее будет представить себе, что за бесценный груз столь отважно и на столь далекие расстояния несет с собою каждая такая крупинка. А ведь речь идет не более и не менее как о весьма подробной наследственной программе развития и поведения для каждого конкретного растения, будь то гриб, орхидея или дерево. По воздуху, часто на больших высотах, невидимые для человека, транспортируются мириады микро‑ЭВМ, которые по своим характеристикам во многом превосходят самые современные запоминающие устройства, созданные руками человека. В одной из последующих глав мы более подробно остановимся на этом вопросе.

Но нет особого труда в том, чтобы с помощью ветра разослать по белу свету крохотные пылинки. Поражает другое. Как растениям удается создать компьютеры, столь миниатюрные по размеру и в столь немыслимо громадных количествах? Каким образом эти конструкции с успехом выдерживают экстремальные условия транспортировки их неустойчивыми воздушными массами. Как вообще растения сумели освоить эту дешевую и «экономически» выгодную систему перевозок на дальние расстояния. Попутно заметим, что здесь природа поступает отнюдь не беспланово и не занимается расточительством конструкционных материалов. [15]

Цветущие деревья не распыляют свою пыльцу равномерно в течение суток. Для опыления они предпочитают использовать первые послеполуденные часы, наиболее благоприятные для возникновения восходящих токов воздуха.

Пассажиры с билетом и «зайцы»

Я неоднократно обращал внимание читателя на то, что растения при решении той или иной задачи обычно используют все представляющиеся для этого возможности. Применительно к тем транспортным средствам, с помощью которых происходит их расселение, сказанное означает, что растения должны, помимо путешествий по воздуху и воде, попытаться в тех же целях прибегнуть к помощи летающих или бегающих животных. Что может быть для растения более заманчивым, чем полет по воздуху с птицей или странствие по земле с животными, ни одного дня не проводящими на одном и том же месте? Растения научились использовать открывающиеся здесь возможности и полностью приспособились к ним.

В зависимости от вида «транспортного средства» растения перевозятся либо за определенное вознаграждение, либо бесплатно. Читателю, наверно, хорошо известно, насколько трудно попасть незамеченным на самолет: если хочешь лететь, плати. Другое дело – наземный транспорт. Порой здесь не представляет особого труда прокатиться «зайцем». Нечто похожее можно наблюдать и у растений. Если воздушный полет оплачивают, то путешествие в компании с наземными животными они совершают «безбилетниками», прицепившись к их шерсти. Сладкая и вкусная мякоть, которую имеют почти все ягоды и косточковые плоды, – своего рода стимул и плата птицам за то, что они разносят семена растений. Птицы охотно поедают сочные плоды, но их желудки не в состоянии переварить прочные и в большинстве случаев одревесневшие оболочки семян, находящихся внутри плода. Поэтому птицы «ссаживают» своего пассажира где‑то в пути, вдали от родных мест. Многие островные растения обеспечили расселение своего вида именно путем наведения воздушных мостов между клочками суши, затерянными в морских просторах.

Для многих эпифитов, которые не принадлежат к паразитным растениям и используют деревья в качестве опоры или места прикрепления (фото 89), распространение семян при помощи ветра и особенно птиц оказывается жизненной необходимостью. Иным способом их семена не смогли бы попасть в кроны дерева‑хозяина, чтобы там прорасти.

Некоторые тропические растения разработали, по‑видимому, самый изощренный способ пользования услугами, предоставляемыми птицами. Если бы в подобных «поступках» растений мы пожелали бы усмотреть какой‑либо умысел, то нам следовало бы считать их мошенниками, которые не оплачивают счета. Вот что пишет по этому поводу Хаберландт:

«B тропиках птицы и крупные животные гораздо чаще, чем в средних широтах, участвуют в распространении семян растений. Способы приспособления растений в этом направлении весьма многочисленны и разнообразны, но нам известны лишь немногие из них. Здесь же мне хотелось бы обратить внимание на некоторые виды бобовых, чьи плоды в целях приманивания птиц выработали явно подражательную окраску тем ягодам, которые охотно поедаются пернатыми. Наиболее известен в этом отношении чёточник (Abrus precatorius). Очень приметны и сразу бросаются в глаза блестящие, броские по цвету, багрово‑красные семена Adenanthera pavonina. Они резко выделяются на фоне глянцевой, палевого цвета внутренней стороны перекрученной по спирали и вывернутой наизнанку створки стручка. Но пожалуй, великолепнее всего выглядят крупные, длиной до 10–11 сантиметров и шириной до 6 сантиметров, стручки Pahudia javanica: громадные, иссиня черные бобовины с их ярко‑красными кровельками живописно контрастируют с серебристыми изнутри створками стручка. Трудно представить себе более эффектное сочетание цветов. Это, по‑видимому, и вводит в заблуждение и приманивает зерноядных птиц, которые либо заглатывают неперевариваемые семена целиком, либо по меньшей мере разбрасывают их по сторонам. Любопытно, что семена не опадают тотчас после раскрытия створок, а еще некоторое время продолжают прочно удерживаться на них».

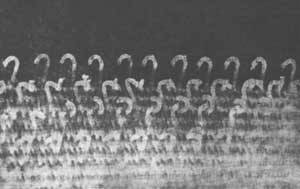

Свои путешествия на животных семена, плоды и даже целиком отдельные части растений совершают, не прибегая к цветовым обманам, но также не оплачивая свой проезд. Они просто повисают на шкуре животных когда те, задевая растения, проходят мимо. Нередко животное песет их на себе многие километры, пока низкая растительная поросль не смахнет их на землю. Такой способ путешествий потребовал разработки специальных приспособлений, с помощью которых плоды и семена могли бы быстро, прочно и надежно прикрепиться к движущемуся предмету и столь же быстро отцепиться от него. Лишь совсем недавно человеку впервые удалось создать подобную систему подвижного соединения. Ее элементы легко соединяются между собой и так же легко разъединяются. Речь идет о специальной ленте‑застежке, действующей по принципу репейника. С ее помощью, например, прикрепляются часто сменяемые чехлы, которыми покрывают верхнюю часть кресел в современных самолетах. Крупные универмаги рекомендуют использовать ее для навески легких гардин. Швейная промышленность в некоторых случаях заменяет ею хорошо всем известные застежки‑молнии. В фотоделе она дает возможность без особого труда фиксировать в нужном месте специально изготовленные кармашки для хранения фотопринадлежностей. Перечислять области практического применения столь универсальной и простой системы сочленения можно до бесконечности. С тем, как устроена эта система, знакомит фото 48. В полоску ткани шириной до 15 миллиметров заделано большое число мелких пластмассовых крючочков, которые при соприкосновении с ворсистой тканью крепко цепляются за волоски, но при некотором усилии легко, не повреждая ткани, отцепляются. Мне неизвестно, подражал или нет изобретатель этого прежде незнакомого человеку и одновременно очень простого способа соединения образцам, созданным природой. Однако уже само название нового изделия – застежка‑репейник–отсылает нас к растению, которое использует тот же самый принцип действия. Это – репейник (лопух). На фото 49 изображены его крючочки‑зацепки. Хорошо заметно, что стерженьки крючочков растения существенно длиннее. Это объясняется тем, что материал, за который им предстоит ухватиться, намного прочнее и грубее, чем техническая ткань. А сами крючочки? Разве точность и чистота исполнения их, а тем самым и соответствие предназначаемой цели не выше, чем у творения рук человеческих?

Фото 48. Застежка‑«репейник» представляет собой полоску ткани, в которую заделано большое число мелких пластмассовых крючочков. Изображение кусочка ткани дано в 7‑кратном увеличении.

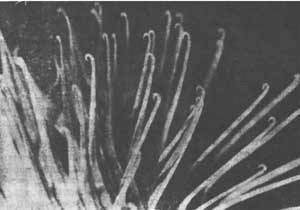

Фото 49. Плод растения, давшего название техническому изделию, при том же увеличении показывает сходную структуру. Правда, стерженьки его крючочков‑зацепок существенно длиннее. Это объясняется тем, что материал, за который им приходится цепляться, гораздо грубее, чем ткань.

Фото 50. Размеры плода череды невелики, всего 8 миллиметров, но его концы оснащены четырьмя исключительно эффективными «острогами».

Соцветия лопуха приспособлены к тому, чтобы разноситься животными с шерстным покровом. Они легко, целиком, ничуть не повреждаясь, отделяются от растения, как только шипики плодиков зацепятся за шерсть пробегающего мимо животного. Позднее они стряхиваются на землю и распадаются на отдельные семянки. Нередко происходит так, что отрывается не целиком вся корзинка, а только часть ее. В результате плодики лопуха, находящиеся внутри корзинки, освобождаются и успевают во время бега животного рассеяться по огромной площади.

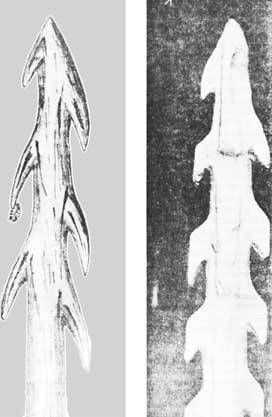

Такого рода «зайцев», которые, чтобы пуститься в путь, используют самые различные крючочки и зацепки, в мире растений имеется великое множество. Особый интерес представляет плод череды из рода Bidens, обладающий микроскопическими, размером в несколько миллиметров, «острожками». На фото 50 можно видеть в полную величину семянку Bidens cerulus, длина которой составляет всего 8 миллиметров. Размеры остей, усеянных крючочков, не превышают 3 миллиметров. Тот, кто хоть раз свел с ними знакомство, не скоро забудет эти небольшие и необычайно настырные создания. Лишь с превеликим трудом и с помощью очень жесткой щетки удается очистить от них одежду. На фото 51 дано сильно увеличенное изображение верхней части одной из четырех остей. Разве не напоминает оно конец намного более крупной в натуре костяной остроги, которую наши далекие предки из палеолита применяли при охоте на водных животных и рыб (фото 52).

Фото 51. Сильное увеличение показывает, насколько точно и чисто обработана поверхность крошечной, имеющей длину всего 3 миллиметра «остроги».

Фото 52. Костяные остроги наших далеких предков из палеолита очень напоминают растительную структуру, изображенную на предшествующей фотографии. Те и другие имеют одно и то же назначение – как можно надежнее зацепиться за какую‑либо поверхность.

Примеры с застежкой‑репейником или острогой свидетельствуют о том, что при разработке простых механических конструкций человеку трудно найти новые формы, которые не встречались бы в мире растений. Но сколько еще есть у природы секретов, которые нам предстоит раскрыть и применить на практике! Неужели и в самом деле должны были пройти тысячелетия, прежде чем человек смог овладеть нехитрыми приемами, «известными» репейнику, тому самому репейнику, с которым каждую осень играют миллионы ребятишек. Какие простые и эффектные решения стародавних проблем сразу открылись бы нашему взору, будь мы немного наблюдательнее. Если мы станем серьезнее, глубже, а главное, систематически задумываться над подобными вещами, то эти наши усилия окупятся сторицей.

Впрочем, не только семена и плоды распознали благоприятные возможности путешествий на животных. Нередко в далекий путь отправляются «зайцами» целые части растений. В первую очередь это можно видеть у растений степей, полупустынь и пустынь, «умеющих» долгое время обходиться без воды. В Америке обитают членистые кактусы эпифиллюмы, каждый из члеников которых усеян множеством крючочков, цепляющихся практически за все, что попадается на их пути. Даже прочная, отполированная до блеска кожа не представляется им чересчур гладкой. В периоды затянувшейся засухи одиночные членики или их группы особенно легко отделяются от растения и уносятся животными прочь. Может быть, они попадут туда, где не столь сухо и где у них появится реальнейший шанс пережить суровое время. В том месте, где животное стряхнет зацепившиеся за его кожу плоды на землю, последние тотчас же пускают корни и начинают быстро расти. «Прыгающий» кактус Мексики проявляет чудеса ловкости, стремясь отправиться в путешествие «зайцем». Даже если проходящее мимо животное непосредственно не заденет кактуса, тот все же оказывается на его шкуре, совершив предварительно настоящий прыжок (быть может, благодаря действию сил электростатического притяжения?). Поэт писал о растении: «Ты никогда не кидаешься на людей и животных». На эти слова один из крупнейших знатоков и давний собиратель кактусов Курт Беккеберг возразил: «Кактус Cylindropuntia tunicata всегда охотно „набрасывается“ на людей и животных». Это растение в шутку называют небритым, нахальным бродягой‑скитальцем. Мы должны отдать ему должное как непревзойденному мастеру приспособления к условиям окружающей среды, владеющему техникой, которая дает ему возможность в суровой и враждебной жизни пустыни выстоять в, казалось бы, безнадежной борьбе за существование.

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 706;