Через реки, озера, моря

Освоить Землю. Не почву, глину, песок, горные породы и так далее, а земной шар как таковой. Но известно, что около двух третей поверхности нашей планеты покрыто водой. В таком случае освоить Землю означает также освоить и водную стихию. Человек пытался делать это по‑своему, растения – по‑своему. Человеку «удалось» многое: он сумел загрязнить ручьи, реки и даже моря и океаны до размеров, угрожающих самой жизни, и стал причиной опасного снижения запасов растворенного и воде кислорода. Американские ученые полагают, что если и впредь реки Земли будут продолжать сбрасывать в Мировой океан все увеличивающиеся количества отбросов и ядовитых веществ, то может оказаться, что к концу столетия в его водах нельзя будет поймать ни одной рыбешки, что погибнут водоросли – главные поставщики кислорода в атмосферу Земли, и тогда наземная растительность окажется не в состоянии одна восполнять израсходованные количества кислорода. Вот такими методами человек пытается «осваивать» водную стихию! Напротив, растения не только приспособились к обитанию в воде, но научились при этом очищать и осветлять воду и даже обогащать ее кислородом. Человек нередко разрушает окружающую среду, с тем чтобы поставить ее себе на службу. Растения же всячески сохраняют и поддерживают ее ради той же цели.

Разумеется, было бы неразумно упрекать человека в том, что он не превратил водные просторы Земли в место своего обитания. Человек – не водное растение и не рыба, а технические возможности имеют свои рациональные пределы. К тому же нельзя быть полностью уверенным в том, что грядущие поколения из‑за нехватки места на суше все же не будут вынуждены переместить свои жилые и производственные постройки под воду или по крайней мере освоить с той же целью поверхность морей и океанов.

Но сегодня эта вероятность всего лишь предполагается. [13]Здесь же я намереваюсь сравнивать лишь сравнимое. В области использования водной поверхности – это в первую очередь проблемы судоходства. Человек бороздит просторы морей с доисторических времен. Люди каменного века уже умели строить суда, выдалбливая их из цельного ствола дерева, сплетая лодки и плоты из стеблей тростника или сшивая их из шкур убитых животных. За 1500 лет до нашей эры мужественные финикийцы отваживались выходить далеко в открытое море.

История гибели судов столь же стара, как и история самого судоходства. Огромные сокровища навсегда погрузились вместе с затонувшими кораблями в морскую пучину. За прошедшие столетия и тысячелетия океан поглотил целые флоты. Еще и сегодня не проходит недели, дня, чтобы в море не гибли суда, а вместе с ними не исчезали бы безвозвратно ценности, созданные трудом человеческих рук. Статистические службы крупных международных страховых компаний утверждают, что в среднем ежегодно гибнет от 300 тысяч до 500 тысяч регистровых тонн, приходящихся на суда водоизмещением более 500 брутторегистровых тонн. А сколько пропадает без вести судов и суденышек меньших размеров?

Много путешествуют по воде и растения: по ручьям, рекам, морям, океанам. Но сколь совершенные меры безопасности предусмотрела для них природа! Их «суда» практически непотопляемы, выдерживают серьезные столкновения с плывущими по воде предметами, умеют противостоять силе прибоя и вовремя уклониться от встречи с торчащими из воды утесами.

В принципе растения «освоили» ту же технику плавания, какую освоил и человек. Им знаком и челн, то есть полый и открытый сверху поплавок; и понтоны, тот же полый поплавок, только полностью закрытый (фото 36); и плот, держащийся на воде не за счет связанных вместе понтонов, а исключительно благодаря свойствам материала, из которого он выполнен.

Фото 36. Плавательные пузыри водяного гиацинта (Eichhornia crassipes) , родина которого – тропики Южной Америки. Наглядная иллюстрация использования растением принципа понтона.

С примером использования растениями принципа челна читатель уже познакомился в первом разделе книги, где говорилось о Виктории регии. Но ее листья, которые легче воды, обладают также способностью держаться на воде, подобно плотам (молодые растения Виктории используют именно этот принцип). Высокие борта листьев превращают их одновременно и в превосходные «челны», которые очень прочны и в состоянии выдержать солидный груз. На фото 6 снят лист Виктории регии с сидящей на нем молодой девушкой. Ее вес составляет почти 40 килограммов, и тем не менее нет опасения, что лист потонет или что его может залить водой. Гигантский лист площадью около 3 квадратных метров погружается в воду всего на 2 сантиметра. Поэтому при обычных условиях лист Виктории регии практически не может затонуть.

Претендовать на высокий уровень обеспечения прочности может и один из самых лучших мореплавателей в мире растений – кокосовый орех. Если в технике обычно принято устанавливать пятикратный запас надежности, то в данном случае этот запас намного больше. Плод кокосовой пальмы – кокосовый орех имеет прекрасную оснастку, которая позволяет ему, используя течение, беспрепятственно пересекать бухты и заливы, моря и даже океаны в поисках нового места обитания. Этот вид пальмы предпочитает всем другим краям морские побережья и имеет склонность к дальним морским путешествиям. Кокосовый орех использует два принципа плавания: принцип плота и понтона. Твердая скорлупа ореха покрыта сверху толстой оболочкой из жесткого, эластичного и в то же время рыхлого волокнистого материала. Оболочка настолько легка, что в состоянии одна удержать кокосовый орех на плаву. С внешней стороны ее ограждает от возможных повреждений гладкая кожура. Если орех попадает в полосу прибоя и кожура разорвется из‑за трения о песок и камни, оболочку защитят от истирания кокосовые волокна. Они необычайно крепки и поэтому являются излюбленным материалом для изготовления местными жителями красивых циновок. Но даже если долгое, порою продолжающееся многие месяцы морское путешествие в конце концов разрушит оболочку‑плот, семя не погибнет. Остается еще крепкая скорлупа ореха, предохраняющая внутреннюю полость от проникновения в нее морской воды, и орех продолжит плавание уже в качестве понтона.

Таким образом, основная задача – уберечь находящееся внутри ореха мясистое семя от возможных повреждений на протяжении всей длительной и многотрудной одиссеи – решается наилучшим образом.

Однако этим не исчерпываются меры безопасности, без которых невозможна успешная «колонизация» заморских стран. Когда в конце долгого пути кокосовый орех наконец прибьется к берегу, он, разумеется, не найдет там себе «удобного гнездышка» с влажной плодородной почвой. Скорее всего, прибой занесет его в какую‑нибудь соленую лагуну с песчаным дном. Но путешественнику это не страшно, ибо весь нужный ему провиант у него с собой. Питательная сочная мякоть плода содержит в больших количествах растительные жиры и белки, столь необходимые для развития будущего проростка. Не забыты и запасы пресной воды, без которой не могут обойтись молодые всходы, – это знаменитое кокосовое молоко.

У растений – обитателей морских побережий – можно наблюдать большое разнообразие семян и плодов, умеющих плавать, подобно кокосовому ореху. Все они по своим размерам достаточно велики и в то же время плавучи, что благоприятствует их распространению при помощи морских течений.

Весьма интенсивное «судоходство» поддерживают и растения внутренних водоемов, и среди них самые обыкновенные кувшинки. Их плавающие семена, доверившись волнам и течениям, гонимые ими, в конце концов пристают к новым берегам.

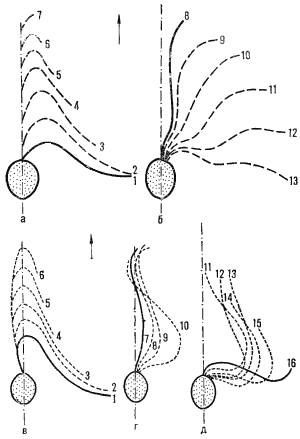

Но, расселяясь при помощи воды, сами растения остаются при этом пассивными. Они лишь используют морские течения и, не тратя собственной энергии, переносятся ими на большие расстояния. Но есть в мире растений и настоящие пловцы, которые передвигаются в воде достаточно активно. Движительные аппараты, которые они используют при этом, по своим характеристикам намного превосходят технические системы, применяемые в наши дни на водном транспорте. Совершаемые ими движения подобны движениям хвостового плавника рыбы. Активно плавают в воде бактерии, одноклеточные Жгутиковые, половые клетки многих водорослей, грибов, мхов, папоротников. Большинство из них перемещается посредством довольно сложных гребных движений, производимых жгутиками. На фото 37 показаны три различных типа движений, которые совершают жгутики одного и того же растительного микроорганизма. Возможность имитировать удар хвостового плавника рыбы или взмах крыла птицы представляет для конструктора весьма заманчивую цель. Орган передвижения у живых организмов, будь то жгутик, плавник рыбы или крыло птицы, в каждой отдельной фазе движения непостижимо верно адаптируется к складывающимся условиям обтекания внутри водного или воздушного потока. Существующие технические системы не в состоянии пока достичь этого даже в первом приближении.

Фото 37. Движения жгутиков одноклеточного растительного организма из рода Monas удивительно точно соответствуют господствующим условиям обтекания. Поэтому к.п.д. подобного весьма гибкого механизма движения приближается к 100 процентам. В технике добиться такого показателя практически невозможно. На схеме а и б – два вида возвращения жгутика в исходное положение;в, г и д – различные виды направляющего движения жгутика.

Создание гребных и авиационных винтов с переменным углом атаки лопастей – первая и весьма слабая попытка конструкторов создать гибкие движительные устройства. В этой области уже на протяжении многих лет проводит опыты профессор Хертель, который, работая в авиастроении, стремится в своих поисках брать за образец природу. В Высшей технической школе Берлина он испытывает модели судов, которые оснащены установками, в общих чертах копирующими движения хвостового плавника рыб или жгутика одноклеточных организмов. Первые полученные результаты сам Хертель характеризует как «поразительно хорошие». По его словам, коэффициент полезного действия этих пока еще довольно жестких конструкций достигает 50–60 процентов. Можно предполагать, что механизм, полностью имитирующий движение жгутика и несравненно более приспособленный к условиям обтекания, будет иметь к.п.д. почти 100 процентов. Следовательно, этот механизм практически без потерь станет использовать энергию движения по ее прямому назначению. Но сегодня во многих областях техники такого рода конструкция все еще продолжает оставаться недостижимой мечтой.

Мирные стрелки

Существует мнение, что лишь систематическая разработка средств разрушения якобы позволяет науке и технике добиваться крупных успехов. Но совершенно очевидно, что стимулировать таким путем технический прогресс чересчур дорого и опасно. К тому же это окольный путь. Согласно другому суждению, появление некоторых видов новой техники, используемых ныне в мирных целях, было бы вообще немыслимо, если бы они вначале не предназначались только для военных нужд, поскольку, мол, возможности их мирного применения выявляются значительно позднее. На это можно возразить, что последнее следует отнести на счет неумения человека правильно распознавать и конструктивно, гибко решать проблемы повседневной жизни. Любопытно, что растения также имеют в своем арсенале изобретенные когда‑то людьми катапульты, рычажные метательные аппараты, пневматические ружья и прочие взрывные устройства, хотя они никогда и ни на кого не нападали, и что растения сами являются прекрасными баллистиками, хотя они никогда и ни на кого не сбрасывали бомб. Растения осуществили то, что иной человек сочтет за невозможное: они научились стрелять не воюя.

Из громадного числа хитроумных способов того, как стреляют растения, мы подробнее остановимся лишь на трех. Принцип действия пневматического ружья напоминает способ, каким плодовые коробочки некоторых видов сфагновых мхов разбрасывают свои споры. Почти зрелые коробочки этих растений лишь вдвое больше булавочной головки и имеют сферическую полую внутри форму. На последней стадии созревания эти крошечные образования сильно усыхают, примерно на одну четвертую своего первоначального размера, шаровидная форма полностью утрачивается, и коробочка трансформируется в миниатюрное подобие ружейного ствола, верхняя часть которого плотно прикрыта откидывающейся изнутри крышкой. Поскольку содержащийся в коробочке воздух в процессе ее усыхания не может выйти наружу, его давление возрастает, достигая в конечном счете около 4 атмосфер. Для сравнения скажем, что давление воздуха в покрышках легковых автомобилей вдвое меньше. Непосредственно за крышкой, словно заряд картечи в охотничьем патроне, располагаются споры мха. В самый критический момент сморщивания спороносной коробочки крышка отскакивает, а сжатый воздух, расширяясь, с силой выбрасывает наружу содержимое (споры). При этом можно услышать легкий шум, создаваемый выходящим под давлением воздухом, и визуально наблюдать движение опустевшей коробочки под воздействием силы отдачи. Микроскопические снарядики летят на 40 сантиметров вверх и, если коробочка наклонена, на расстояние более 2 метров в сторону. Для орудия, размеры которого едва ли превышают один миллиметр, это превосходный результат. Но здесь гораздо большее значение имеет высота, а не дальность стрельбы, поскольку спорам необходимо прежде всего покинуть зону приземного слоя воздуха, а обо всем остальном позаботится ветер. Именно поэтому стволы миниатюрных орудий направлены почти всегда вертикально вверх.

Широко распространенный в средиземноморских странах бешеный огурец, напротив, не может рассчитывать на помощь ветра. Поэтому он стреляет не легкими, как пыль, спорами, а семенами, которые крупнее и тяжелее, чем все только что описанное нами орудие. К тому же растение стреляет не вертикально вверх, а под наиболее благоприятным для дальней стрельбы углом возвышения, величина которого колеблется в пределах 50–55 градусов. Читатель, обладающий познаниями в области физики, вправе возразить, что, мол, наибольшей дальности полета снаряда можно достичь при угле возвышения 45 градусов. С математической точки зрения дело обстоит именно так, но бешеный огурец, ведя «огонь», должен учитывать помехи, создаваемые листьями, которые встают на пути его семян, если те летят по более плоской траектории. Угол «обстрела», несколько превышающий 50 градусов, позволяет успешно миновать эти препятствия.

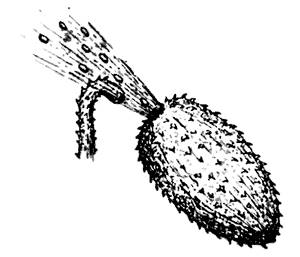

Бешеный огурец стреляет по принципу работы пистолета‑распылителя, который применяется для распыления красок при нанесении их на какую‑либо поверхность. Сам плод формой и размерами напоминает продолговатую сливу и имеет очень прочные стенки. При отделении зрелого плода от плодоножки в месте отрыва образуется отверстие, через которое почти в то же мгновение выбрасывается смесь из клейкого сока и семян (фото 38). Это вызвано тем, что содержимое плода находится под высоким давлением (почти 6 атмосфер). К тому же стенки плода создают дополнительное давление в момент выстрела. Дальность стрельбы исключительно высока: расстояния, превышающие 12 метров, совсем не редкость. Скорость полета семян достигает почти 10 метров в секунду.

Фото 38. Момент отрыва зрелого плода бешеного огурца от плодоножки. Клейкая смесь из сока и семян «выстреливается» на расстояние 12 метров и более.

Совсем по‑иному стреляет циклантера (Cyclanthera explodens) , принадлежащая к семейству тыквенных. Ее плод размером 2–3 сантиметра состоит, подобно ракушке, из двух находящих друг на друга створок. Между ними зажат слегка изогнутый, эластично напряженный рычаг, один конец которого накрепко прирос к телу плода, а на другом, свободном, непрочно прикреплены семена, которым предстоит отправиться в дальний путь.

Вся конструкция находится в состоянии динамического напряжения под давлением в 14–16 атмосфер, что почти в 10 (!) раз превышает давление в автомобильных покрышках. При легком касании или небольшом сотрясении створки «ракушки» моментально распахиваются, рычаг выпрямляется и, подобно праще, посылает семена на расстояние до 3 метров.

Некоторые другие растения (например, виды дорстении) столь же успешно работают при более низких давлениях. Они расселяют свои семена, используя тот же принцип, который применяют наши дети, когда стреляют косточками вишен, зажимая их между большим и указательным пальцами. Дальность стрельбы подобных «отжимных» орудий равна 5 – 7 метрам.

Ветряные мельницы, парашюты и планеры

На обочине зеленой – одуванчик – славный воин,

захватил он все вокруг: сад и рощу, поле, луг...

Пока тихо, он – молчит, но лишь ветер налетит,

шлет в воздушный океан парашютный свой десант.

Смельчаки‑парашютисты лезут в траву, воду, листья,

а вчера я спас из супа двух отбившихся от группы.

Веселые четверостишия юмориста Хайнца Эрхардта приписывают безобиднейшему одуванчику довольно воинственные намерения. Вот он – типично человеческий подход к явлениям природы! Впрочем, в стихах содержится и доля истины. Во‑первых, и в самом деле одуванчик посылает своих «парашютистов», только дождавшись хорошего ветра. Во‑вторых, «отбившиеся от группы» десантники у одуванчика скорее правило, чем исключение. То и другое совершается вполне преднамеренно, ибо растение стремится заселить как можно больше новых земель. Его крохотные летающие плодики‑парашютики необычайно легки и приспособлены для переноса их ветром (фото 39). Однако, созрев, они не отправляются тотчас же в полет с первым веянием ветерка. Они, подобно многим другим воздухоплавателям из мира растений, терпеливо ожидают того момента, когда потянет хороший ветер. И лишь тогда, когда будет достаточно сухо, когда станет в меру тепло и когда, наконец, воздух вокруг придет в движение и это будет не мгновенное легкое дуновение, а ровно и энергично дующий ветер, только тогда плоды‑парашютисты рискнут покинуть отчий дом и отправиться в далекое воздушное путешествие. Для того чтобы не пропустить этот благоприятный момент, само растение регулярно «оценивает» состояние погоды: относительную влажность воздуха, температуру и силу ветра. Точно так же многие деревья, прибегающие к услугам воздушных потоков как к транспортному средству, выбрасывают десант из пыльцы или семян преимущественно в первые, как правило, ветреные послеполуденные часы. В этих случаях дальность полета бывает наибольшей.

Фото 39. Хорошо известный нам с детских лет одуванчик освоил планирующий полет при помощи парашюта. Два последних «воздухоплавателя» ожидают доброго ветра.

То, что плоды одуванчика столь удивительно похожи на миниатюрные парашюты, факт отнюдь не случайный. С одной стороны, ветер в состоянии далеко унести подобные легковесные создания. С другой, конструкция с висящим под парашютом плодом обеспечивает такую посадку, при которой плод опускается вертикально вниз, то есть находясь в наиболее благоприятном для прорастания положения. Удлиненная форма и крючочек‑зацепка на его верхнем конце позволяют плоду сохранять это отвесное положение после его приземления в какую‑нибудь расщелину в почве или в низкий и густой травяной покров,

Многие растения, в том числе и относящиеся к разным семействам, имеют, подобно одуванчику, своих «парашютистов». Независимо от своего систематического положения различные растения одинаковыми способами решают одну и ту же транспортную проблему.

Но, как известно, полеты на парашютах не исчерпывают всех возможностей аэронавигации. Подняться в воздух позволяют также воздушные шары и крылатые летательные аппараты, использующие подъемную силу крыла либо винта. Человек освоил все эти виды передвижения в воздушном пространстве. Быть может, в этой области он опередил растения? Отнюдь нет, ибо растениям уже давно знакомы перечисленные выше способы. К тому же растения успешно применяют и некоторые другие, весьма необычные способы полета, до сих пор еще не освоенные человеком.

В тропиках высоко в кронах дерева‑опоры обитает один из видов лиан Zanonia macrocarpa. Ее красивые свободно свешивающиеся с ветвей ярко‑зеленые гирлянды неизменно привлекают внимание путешественников. Крылатые семена лианы дают нам один из интереснейших примеров растительной аэронавтики (фото 40).

Фото 40. Одним из самых выдающихся покорителей воздушного пространства в мире растений является семя тропической лианы занонии, размах крыльев которого достигает 15 сантиметров. В начале нашего века пионеры воздухоплавания брали его за образец при создании первых летательных аппаратов.

«Между ветвями, высоко вверху, словно гигантские абажуры, висят коричневые плоды. Нужно немного подождать, пока порыв ветра не колыхнет их, и тогда вдруг перед глазами замелькают мириады крупных отливающих атласом „бабочек“. Крупный, похожий на тыкву плод диаметром 20–24 сантиметра внезапно лопается, и на внешнем конце образуется большое треугольное отверстие с разворачивающимися по его краям плодолистиками. Раскрывшись, плод становится похожим на колокол, внутри которого множество крылатых семян расположены плотными параллельными рядами. Плоское желто‑коричневое семя очень напоминает крупное тыквенное семечко. Ширина каждого из обоих слетка изогнутых в профиле крыльев равняется 5 сантиметрам, а длина 7–8 сантиметрам, что позволяет этому летательному аппарату иметь размах крыльев 14–16 сантиметров. Ткань крылышек просвечивает, словно вуаль, блестит, как шелк‑сырец или атлас, и эластична, как листочки слюды. И, хотя хрупкие крылышки легко надрываются по краям, их размеры и незначительный вес самого семени, едва достигающий одной трети грамма, дают возможность крыльчатке даже в поврежденном состоянии сохранять превосходные летные качества. Слегка покачиваясь, описывая в воздухе большие круги, семя медленно, словно против своей воли, опускается на землю. Но уже при следующем дуновении ветра оно нарядной легкокрылой бабочкой вновь продолжает свой неторопливый полет».

Столь поэтично описывает ботаник Хаберландт свою встречу с летающими семенами занонии. Впрочем, планирующий полет семян этого растения произвел сильное впечатление не только на ботаников.

В 1898 году, то есть спустя пять лет после появления в свет книги Хаберландта, пионеры воздухоплавания Игнац и Иго Этрихи приобрели два летательных аппарата: планер и орнитоптер. Их прежний владелец Отто Лилиенталь был первым, кто начиная с 1891 года регулярно совершал планирующие полеты дальностью в несколько сот метров на аппаратах собственной конструкции. В 1896 году 48 лет от роду он погиб во время очередного полета. Его трагическая гибель не могла не бросить тени на достигнутые им успехи. Тем не менее это не повернуло колесо истории воздухоплавания вспять. Уже два года спустя отец и сын Этрихи, фабриканты из Богемии, решили продолжить дело, начатое Отто Лилиенталем. Прежде всего следовало искать пути обеспечения максимальной надежности летательных аппаратов. И все же их первый планер (1899 год) не смог выдержать своего первого непродолжительного полета. Неудача не обескуражила конструкторов. Стало ясно, что необходимо искать, находить и тщательно изучать уже имеющиеся образцы надежности. В технике подобных примеров не существовало. На протяжении ряда лет Этрих изучал анатомию и законы движения летающих животных. Долгое время приемлемой моделью для подражания он считал летучих мышей, поскольку с технической стороны казалось нетрудным создать нечто похожее на их летательные перепонки. Однако невозможность достичь столь же высокой, как у летучих мышей, подвижности геометрии крыла привела к краху радужных надежд. Это вынудило Этриха для создания модели планера искать в природе образец, который имел бы жесткую, неподвижную конструкцию.

И тут ему на помощь пришел случай. Некто Альборн, преподаватель из Гамбурга, только что обнаружил исключительные летные качества семян Zanonia macrocarpa. В статье «Устойчивость летательных аппаратов» он указал на то громадное значение, которое летные характеристики семян занонии могли бы иметь для развития воздухоплавания. Статья попала в руки Этриха. Не откладывая дела в долгий ящик, он вместе со своим сотрудником Вельсом отправился в Гамбург, где и получил от автора статьи модель семени и подробное описание его свойств.

Летательный аппарат семян тропической лианы представляет собой планер типа «летающее крыло», то есть планер без хвостового оперения. В последующие годы (1904–1909) Этрих строил планеры только этого типа, которые в точности копировали свой оригинал (фото 41), Самый первый из них имел размах крыльев 6 метров и мог нести 25 килограммов полезной нагрузки (фото 42). Второй планер имел размах крыльев уже 10 метров, но, как и первый, представлял собой беспилотный летательный аппарат, который поднимал в воздух 70 килограммов полезного груза. Дальность его полета достигала 300 метров. В 1906 году Иго Этрих построил аналогичную модель, на которой совершил полет уже человек. В 1909 году на планере был установлен двигатель мощностью 40 лошадиных сил. Трудности полета аппарата с двигателем и с человеком на борту создавались неточностью его центровки, от чего и зависела устойчивость аппарата в полете. Что касается семени лианы, то здесь подобных проблем не возникает, поскольку центр тяжести семени не перемещается. Любое же изменение позы человека влечет за собой перемещение и центра тяжести. По этой причине на следующей модели планера Этриха был установлен стабилизатор, форму которого позаимствовали у голубя. В мае 1910 года новый летательный аппарат успешно поднялся в воздух. Его прототипом было летучее семя тропической лианы.

Фото 41. Конструкторы первых летательных аппаратов строили планеры типа «летающее крыло», которые в точности копировали устройство семени тропической лианы.

Фото 42. Первая модель планера имела размах крыльев, равный 6 метрам. Она была в состоянии поднимать в воздух 25 килограммов полезного груза и обладала, как и ее прообраз из мира растений, хорошими характеристиками планирующего полета.

Энциклопедический словарь дает следующее определение термина «воздухоплавание»: «Воздухоплавание – перемещение в воздушном пространстве при помощи летательных аппаратов. В соответствии с международным воздушным правом к числу последних относятся: 1) летательные аппараты, подъемная сила которых создается заключенным в оболочке газом, это, например, воздушные шары, дирижабли; 2) летательные аппараты, подъемную силу которых создают потоки воздуха, обтекающие крылья, например самолеты (в том числе планеры, вертолеты и ракетопланы), а также парашюты и воздушные змеи». С парашютами в мире растений мы уже познакомились. Известен нам и наиболее интересный по своей конструкции планер (в природе имеется целый ряд существенно различающихся между собой вариантов летательных аппаратов этого типа). С принципом реактивного движения, аналогичным тому, который находит применение в ракетной технике, мы встретились, когда вели рассказ о способах распространения плодов и семян. Я не останавливаюсь на нем более подробно, так как в ботанике он играет второстепенную роль: для растений его применение в широких масштабах было бы неэкономно. Растения предпочитают использовать силу ветра, и здесь они – мастера своего дела.

Для того чтобы наиболее эффективно подключиться к такому древнейшему источнику энергии, каким является ветер, требуется создать наибольшую несущую поверхность. В этом направлении и работала мысль человека‑конструктора (планеры, сферические и змейковые аэростаты, дирижабли). Сходным путем шли в этой области и растения. Так, например, у многолетнего травянистого растения физалиса (Physalis alkekengi) [14]после отцветания образуются вздутые, очень крупные кораллово‑красные чашечки с плодом внутри них. Обтянутые тончайшей кожицей‑пленкой, они становятся игрушкой ветра, как только оторвутся от материнского растения (фото 22). Но не все воздухоплаватели из царства растений разрастаются до столь больших размеров. Семя мака сомнительного имеет множество крошечных пустот, уменьшающих его удельный вес; в целом оно весит всего лишь одну тысячную долю грамма при диаметре 0,7 миллиметра. За счет же ячеистой структуры существенно увеличивается площадь доступной ветру внешней поверхности.

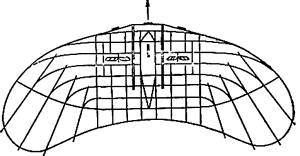

Для более крупных тел, у которых использование принципа воздушного шара означало бы чересчур высокую скорость их снижения, природа изобрела нечто иное. В интересах сокращения веса путешествующих по воле ветров природа вынуждена экономить конструкционные материалы. Уже одним применением тончайших оболочек, которыми одеваются все мелкие и мельчайшие ребра жесткости, достигается весьма заметный эффект, который удается еще более повысить с помощью весьма искусного приема. Летательные аппараты растений, построенные по типу «несущего винта», способны имитировать наличие дополнительной поверхности. На фото 43 изображен плод клена остролистого (Acer platanoides) . Площадь его поверхности равна 2 квадратным сантиметрам. В сухом состоянии вес его едва достигает одной восьмой доли грамма. Оторвавшись от дерева, плодик, падая, начинает быстро кружиться из‑за сопротивления воздушной среды и вследствие собственной эксцентрической конструкции. Крылатка вращается при этом вокруг своего центра тяжести, который располагается на одном из концов крыла, там, где находится семя. Удалось сфотографировать винтовую траекторию снижения крылатки клена (фото 44). Подобно тому, как ветер вращает крылья ветряной мельницы, так и встречный поток воздуха заставляет плодик описывать круговые движения. Эффект же тот, что и у вертолета, снижающегося с отключенным двигателем: вращающиеся под действием набегающего потока воздуха лопасти винта позволяют ему успешно планировать. Обращение крылатки вокруг центра тяжести создает видимость замкнутой круговой поверхности, на которую может воздействовать ветер и площадь которой для плодика, изображенного на фото 43, составляет около 20 квадратных сантиметров. Таким образом, почти десятикратного мнимого увеличения площади растение добивается самым простым путем. В результате скорость снижения крылатки уменьшается в восемь и более раз. Легкого порыва ветра, едва колышущего ветви дерева (сила ветра 4 балла), вполне достаточно, чтобы падающую с высоты 10 метров крылатку клена унести на расстояние до 100 метров. Заметим, что в данном расчете не учтено влияние воздушных завихрений или восходящих потоков воздуха, которые во много раз увеличивают дальность полета.

Фото 43. Покрытый белой краской плод‑крылатка клёна позволяет хорошо различить ребра жесткости («нервюры»).

Фото 44. В полете крылатка клёна работает точно так же, как лопасти несущего винта вертолета, опускающегося с выключенным двигателем.

Не будь такого поистине гениального приспособления, плоды падали бы с дерева более или менее отвесно. В результате они прорастали бы в тени кроны материнского дерева, и молодые побеги вынуждены были бы вести между собой конкурентную борьбу за свет и жизненное пространство.

С конструктивной точки зрения роторные летательные аппараты растений, использующие принцип «несущего винта», имеют идеальную форму. Иного, впрочем, нельзя ожидать от объекта длительного эволюционного развития. Скорость снижения такого аппарата едва ли выше, чем у оптимально рассчитанного «несущего крыла», и всего в полтора раза больше, чем у полусферического парашюта с общей поверхностью свыше 40 квадратных сантиметров.

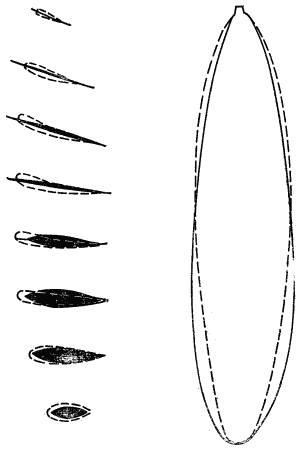

Фото 45 познакомит читателя с еще одним летательным аппаратом типа «несущий винт». Это плод ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior). Его «лопасть» односторонне не утяжелена, как это наблюдается у крылатки клена, а, подобно лопасти пропеллера самолета, несколько изогнута (фото 46). На фото 47 совмещены контуры плода ясеня и лопасти воздушного винта. Масштаб изображения плода увеличен. Отчетливо видно, что основные технические характеристики обеих конструкций полностью совпадают: отношение ширины к длине в том и другом случае практически одинаково 1:4,2; угол атаки во всех соответствующих точках обеих лопастей также один и тот же. И тем не менее по двум параметрам имеются существенные расхождения. Во‑первых, самое широкое место у плода крылатки ясеня лежит намного дальше от центра вращения по сравнению с инженерной конструкцией. Во‑вторых, «лопасть» крылатки, исключая первую треть ее длины (отсчет и здесь ведется от центра вращения), в пропорции значительно тоньше лопасти воздушного винта. Большая ширина лопасти там, где скорость ее вращения выше (то есть ближе к противоположному от точки вращения концу), обеспечивает увеличение площади поверхности, на которую воздействует встречный поток воздуха. В целом же более тонкая лопасть означает ощутимую экономию веса – факт, крайне важный при создании летательных аппаратов. Почему же в таком случае наши инженеры не воспользуются этими достоинствами летательной техники растений? Разумеется, они могут это сделать, но лишь принеся и жертву необходимую устойчивость конструкции, которая столь важна в авиации и которая не требуется растению.

Фото 45. Симметричная «лопасть» плода ясеня несколько изогнута, подобно лопасти воздушного винта самолета.

Фото 46. На снимке – лопасть воздушного винта спортивного самолета. Верхний и нижний концы ее несколько развернуты относительно оси винта.

Фото 47. На снимке справа совмещены в масштабе контуры крылатки ясеня (штриховая линия) и лопасти пропеллера крупного пассажирского самолета (сплошная линия). Слева даны контуры поперечного разреза лопастей, сделанные на различных участках общей их длины. Отчетливо видно, что основные технические характеристики обеих конструкций (отношение ширины к длине и величина угла атаки) совпадают.

Еще о двух типах летательных аппаратов я просто упомяну, не вдаваясь в детали. Это, во‑первых, – дископланы, своего рода «летающие тарелки» в растительном мире. Они представляют собой исключительно легкие и хрупкие образования, по форме напоминающие диски, в центре которых находятся семена или плоды. Во‑вторых, «воланопланы», названные так за их внешнее сходство с мячом для игры в бадминтон (заметим, что последние не столь уж и хорошие летуны). Волан в данном случае играет скорее роль парашюта, задача которого уменьшить скорость снижения семени и не допустить его повреждения при ударе о землю. Короче говоря, нет ни одного сколько‑нибудь достойного внимания принципа воздушного полета, который не наблюдался бы в мире растений.

Если вы, читатель, приметесь рассуждать о возможностях использования силы ветра для целей передвижения, то, помимо своей воли, прежде всего вспомните о воздушных шарах, самолетах, парашютах, иными словами, о разного рода летательных аппаратах. Но ветер содействует не только тем, кто находится в воздухе. Он помогает также добиваться высоких скоростей, например, на буерах, поставленных на колеса. Там, где на побережье моря имеются обширные песчаные пляжи и где дуют благоприятные ветры, гонки на буерах становятся одним из видов спорта. Растения, обитающие в сходных условиях, прибегают к тому же способу передвижения. Но для них, гонимых ветром по песчаным дюнам, это уже не развлечение, а способ и путь к освоению новых пространств.

В Индии с началом сухого и продолжительного периода муссонных ветров дюнная растительность морских побережий начинает чахнуть. Растения вянут, засыхают и, наконец, полностью сбрасывают свои листья. И вот именно тогда голубовато‑зеленая жестколистная трава Spinifex squarrosus отправляет своих «потомков» на поиски новых земель. У этой травы в течение года образуются крайне необычные, диковинные соплодия величиной с голову человека. Они представляют собой легкую, как перышко, конструкцию правильной шарообразной формы, в центре которой находится множество плотно прижатых друг к другу колосков. Проносящийся над побережьем муссон без труда срывает этот шар и гонит его по земле с большой скоростью. Дети охотно играют в этот упругий, хорошо скачущий от удара «мяч». «Парусные гонки» обеспечивают растению идеальные условия для расселения: катясь по земле, оно высевает свои семена на большой площади. Подобный метод передвижения наблюдается и у травянистых растений степных районов, где их называют «перекати‑поле».

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 879;