Глава III Созвездия 2 страница

Подобным образом норманны толковали Млечный Путь как «тропу духов», ведущую в Валгаллу (Вальхаллу) – чертог Одина, где обитали герои, павшие в бою. У англосаксов название Млечного Пути Watlingstrete связывалось, как сообщает Р. Аллен, с мифическими великанами ветлингами, сыновьями короля Ветла, но конкретно имелась в виду одноименная дорога в Лондон, якобы сооруженная этими ветлингами. В Польше Млечный Путь часто называют «дорогой в Ченстохову» (изредка – в Краков, Варшаву).

Вообще, земная «специализация» Млечного Пути далеко не всегда получала мифологический оттенок. Венгерское название Cigányok útja «цыганский путь», известное также в Молдавии, просто связывает самый длинный путь с самыми большими охотниками к перемене мест. Иначе истолкован Млечный Путь в другом его венгерском названии Hadi útja «путь войска». Оно напоминает о переселении венгров с берегов Волги на их нынешнее место жительства. В этом переселении, сопровождавшемся беспрерывными войнами, венгры, по преданию, ориентировались по Млечному Пути.

И здесь уместно остановиться на самом популярном украинском названии Млечного Пути – Чумацький Шлях «чумацкий путь». Но сначала отметим, что благодаря видимому обращению небесной сферы Млечный Путь – в зависимости от времени суток и времени года – может указывать разные направления, поэтому нас не должно смущать его использование как ориентира при явно разнонаправленных передвижениях.

Чумаками на Украине называли торговцев, ездивших на телегах (XV – первая половина XIX в.) в Причерноморье, преимущественно за солью. Поэтому и название Чумацький Шлях иногда толкуется, подобно «соломенной дороге», как характеризующее субстанцию Млечного Пути: путь этот посыпан солью. Но соль была слишком ценным продуктом, чтобы ее рассыпать. И народные предания, и расположение Млечного Пути свидетельствуют, что перед нами типичное ориентационное название. Чумаки ездили в Крым летом и зимой (весной и осенью дороги были непригодны для доездок), направляясь на юг либо на юго‑восток. И именно Зимними вечерами Млечный Путь тянулся с северо‑запада на юго‑восток. Летом его направление иное, но тоже помогало ориентации. Да и долгие летние дни уменьшали необходимость в ночных передвижениях.

Молдавское ориентационное название Млечного Пути Каля робилор «дорога невольников». Сколько их, пленных и оторванных от родных мест невольников, было угнано в Крымское ханство после жестоких набегов!

А вот весной, в марте‑апреле, Млечный Путь направлен по вечерам с севера на юго‑запад. Это обстоятельство, по объяснению Д. О. Святского, тоже стало основой целой группы названий Млечного Пути. Имеется в виду одно из самых распространенных его наименований «птичий путь», используемое на территории от Балтийского моря до Тянь‑Шаня. Это – главное имя «небесной дороги» у многих финно‑угорских и тюркских народов.

Среди многочисленных национальных форм названия Представлено и обобщенное «птичий путь»: фин. Linnunrata, эст. Linnutee, мокш. Нармонь ки , башкир. Кош юлы , кирг. Куш жолы , и конкретизированное «гусиный путь»: марийск. Кайыккомбо корно , коми‑зырян. Дзодзöг туй , эрзян. Вирь мацеень ки , удмурт. Луд зазег сюрес , чуваш. Хуркайнак суле , башкир. Каз юлы , татар. Киек коз юлы ; «журавлиный путь»: эрзян. Каргонь ки , мокш. Карконь ки . Названия Птичий Путь и Гусиная Дорога, Журавлиная Дорога известны и в русских народных говорах, они есть и в других славянских языках, например: пол. Droga ptasia , укр. Дорога у вирiй (вирiй – теплые страны, куда улетают на зиму птицы).

Данное название – тоже ориентационное. Перелетные птицы возвращаются весной, И в это время направление Млечного Пути (вечером) хорошо совпадает с их маршрутами. Характерно, что в Западной Европе, где птицы прилетают не с юго‑запада, а просто с юга, нет названия Птичий Путь , чем тоже доказывается именно «маршрутный» смысл этого названия.

Этот смысл важен для людей сам по себе, и поэтому он не требует истолкования субстанции Млечного Пути. То ли это бесчисленные стаи птиц, то ли это просто маршрут, дорога птичьих перелетов.

Возникновение и распространение названия Птичий Путь у разных народов было различным. Близкородственные языки, несомненно, унаследовали его от общих предков. То обстоятельство, что венгры знали это название до XVI в., а теперь его не применяют, свидетельствует о том, что это – общеугрское наименование. Название это могло также заимствоваться, переходить из языка в язык. Возможно, так кое‑где появились упоминавшиеся русские названия, взятые у финно‑угров. Но в данном случае более вероятен третий путь появления имени – независимое его возникновение у разных народов. Связь Млечного Пути с маршрутами перелетных птиц, конечно же, могла быть замечена и закреплена в названии равными народами. М. Гладышова приведя такое объяснение, записанное от информатора в Польше: «Птицы той дорогой прилетают и улетают».

И не случайно территория, на которой распространилось название Птичий Путь , в основном совпадает с территорией юго‑западных «птичьих маршрутов». Поэтому, в частности, нет основания полагать, что тюрки взяли это название у финно‑угров или наоборот. Сходные обстоятельства привели к появлению сходных названий. Здесь картина явно отлична от условий появления имени Млечный Путь , которое не порождалось независимо. И напрасно М. Гладышова связывает название Птичий Путь с названием Дорога Душ (или духов)[12]– тоже довольно распространенным именем Млечного Пути. Это последнее имя, одна из форм мистического осмысления Млечного Пути, ни в коей мере не могло предшествовать Птичьему Пути . Популярность и география имени Птичий Путь убедительно доказывает, что оно рождено наблюдательностью людей, а не их представлениями о загробной жизни, о душах, превратившихся в птиц.

По‑иному маршрутная функция Млечного Пути предстает в русских названиях Батыева Дорога, Мамаева Дорога , также Басурманская Дорога . Это название отмечает не направление иноземного нашествия, а его масштабность и величие последующей победы над захватчиками.

Именования Млечного Пути при всем их невероятном разнообразии никогда не были случайными. Для их появления необходимо было сочетание двух признаков – существенной земной реалии и существенной (в глазах авторов) черты Млечного Пути, Юго‑восточное направление Млечного Пути заметно не хуже, чем юго‑западное. Но поездки чумаков в Крым совершались на гораздо меньшие расстояния, чем перелеты птиц в теплые края. Поэтому название Птичий Путь оказалось гораздо более распространенным, чем Чумацкий Путь .

Новое название могла быть и результатом встречи двух ранее бытовавших названий. Именно так появилось наименование Млечный Путь .

И здесь следует вернуться к реалистическому и религиозно‑мистическому восприятию реалий Млечного Пути. Мы уже говорили об этом. Христианство прибавило к длинной цепи названий Млечного Пути немало новых звеньев. Здесь русские названия Моисеева Дорога и Святая Дорога , укр. Божья Дорога (по ней ходит пешком бог и ездит в огненной колеснице пророк Илья), пол. Droga Pana Jezusa, венг Iezus útja «Иисусов путь» и обобщенное Isten útja «божий путь», нем. Jakobs Weg, фр. Le Chemin de St. Jaques, англ. Way of Saint James «путь святого Якова», нидерл. Hilde Strasse «улица святой Гильды» и т. д.

Разумеется, ни одно из этих названий, отразивших вторую волну религиозного влияния на космические наименования, не является древним. М. Гладышова показала, что христианские названия Млечного Пути просто вытеснили, заменили собой старые имена этого космического объекта. Названия, связанные с народными верованиями, например фин. Väinämöinen tie «путь Вяйнямейнена», по всей видимости, значительно древнее, хотя и они вторичны.

«Дорожные» и «речные» обозначения Млечного Пути не единственно возможные его именования. В зависимости от исторического опыта и хозяйственной деятельности народа здесь могли быть отражены и другие предметы и существа. Весьма красноречивы в этом плане русское народное название Коромысло и полинезийское обозначение Млечного Пути Длинная Акула .

Владимир Даль среди русских имен Млечного Пути отметил и название Улица . Р. Аллен сообщает о кельтском Arianrod «серебряная улица» и нидерландском Vronelden Straet «женская улица». Есть и другие названия Млечного Пути, в которые входит слово улица . Улица – та же дорога, но среди домов, в селении. Это значит, что понимание Млечного Пути как улицы характеризовало уже не только этот объект, но и прилегающие части небесной сферы, воспринимавшейся, очевидно, как населенный пункт, в котором жилищами были звезды.

Люди видели в Млечном Пути пояс (русское народное Пояс , лат. Caeli Cingulum «небесный пояс»), ленту (Длинная Лента в Сирии, просто Лента у Птолемея), нитку (Ах чıбек «белая шелковая нитка» у хакасов), веревку (Золотой Шнур в древнем Вавилоне, Небесный Канат у якутов), шов (Небесным Швом Млечный Путь называется во всех монгольских языках), трещину (тувин. Дээр тии «небесная трещина»), столб (белорус. Большой Столб , венец. Нув пуд «опора неба»), хребет (Костяк Мира у индейцев Калифорнии), змею (у американских индейцев и на Украине), луч (солнечный у поляков и молочный у немцев), облако (островá Самоа), также невод (название подразумевает, что звезды – это рыбы), дерево и др. Снова и снова мы убеждаемся, что небесные имена отражают земные заботы и земные интересы людей. Да иначе и быть не могло: ведь имена эти созданы людьми и для людей!

Разговор о названиях Млечного Пути мы начали с греческого Молочного Круга . В этом названии интересно не только прилагательное, но и существительное. Все прочие названия объясняли только видимую часть Млечного Пути, а идея круга учитывает и невидимую, констатируя тот факт, что Млечный Путь охватывает всю небесную сферу, а не только ее видимую часть.

Таким образом, это название – свидетельство проницательности древних греков, их умения наблюдать и обобщать. По своей точности Круг – возможно, самое удачное название Млечного Пути. Но оно, как мы знаем, лишь на непродолжительное время попало к римлянам. Название Млечный Круг употребил в своем «Лексиконе треязычном», вышедшем в 1703 г. в Москве, Ф. Поликарпов. Но история распорядилась так, что получило распространение имя Млечный Путь – яркое, однако но смыслу одно из наименее удачных названий этого космического объекта.

Говоря о названиях Млечного Пути, мы совсем не упоминали слова Галактика . И это не случайно. Название Галактика извлечено из греческого обозначения Млечного Пути Κύχλος γαλαχτιχός («молочный круг»), и на протяжении веков астронома пользовались им как синонимом имени Млечный Путь . Но в 1784–1785 гг. английский астроном Вильям Гершель провел очень трудоемкие подсчеты звезд в разных участках неба и установил, что Млечный Путь – это лишь видимая проекция на небесной сфере огромной дискообразной звездной системы, куда входит и наше Солнце, и все доступные человеческому глазу звезды. Вот главный вывод ученого, как он изложен в 1833 г. его сыном Джоном Гершелем: «Звезды, нами видимые, не разбросаны в пространстве без порядка, но образуют слой, которого толщина незначительна в сравнении с длиною и шириною».

Вот этот слой, точнее звездная система, и стала именоваться Галактикой . Ныне названия Галактика и Млечный Путь употребляются уже с разными значениями, обозначая звездную систему и ее видимое с Земли отражение – на ночном небе.

Дальнейшая судьба имени Галактика зависела от успехов астрономии. Сначала ученые догадывались, а в первой четверти XX в. установили точно, что наша Галактика – далеко не единственная во Вселенной звездная система, что их много: миллиарды или даже бесконечно большее количество. Эти звездные системы вначале называли внегалактическими туманностями, а затем, чтобы подчеркнуть их однотипность с нашей звездной системой, стали именовать галактиками. Идея такого наименования, ныне общепринятого, принадлежит американскому астроному Харлоу Шепли.

Естественно, что, обозначая множество звездных систем, слово это перестало быть именем собственным и превратилось в нарицательное, почему и пишется со строчной буквы. Для нашей же звездной системы имя Галактик а остается собственным и имеет поэтому прописную букву.

Такое употребление термина Галактика вошло в науку не сразу. Н. А. Морозов, отстаивавший концепцию множества звездных систем, в 1911 г. писал: «По строению нашего Млечного Пути мы должны судить и о строении бесчисленности других небесных архипелагов в бесконечности Вселенной»[13]. Позже, в 1924 г., он пользовался уже более близкой к нам терминологией: «Единственную звездную систему, видимую нашим глазом… мы назовем Галактической системой, или просто Галактеей… Галактическая система видимых нами звезд и туманностей – конечно, только один из островков безбрежного вселенского океана» [14]. Далее ученый говорил о бесчисленности «галактических систем, которые я назвал здесь Звездными Венками, или Островками Вселенского Архипелага»[15]. Термина галактика и даже имени Галактика здесь еще нет.

Да и теперь самую знаменитую чужую галактику, с которой и началась внегалактическая астрономия, мы по традиции называем туманностью Андромеды . Термином туманность (лат. nebula «туман, облако») астрономы с XVII в. обозначали особый класс «размытых» космических объектов. И хотя в XX в. стало совершенно очевидным, что этот термин ошибочно объединил два совершенно разных типа объектов – скопления пыли и газов в составе нашей Галактики и звездные системы за пределами Галактики, – их продолжали именовать туманностями , различая лишь по определению: галактические туманности, внегалактические туманности.

Их и обозначают в астрономии одинаково – порядковым номером каталога, которому предшествует буквенный индекс М (по составленному в 1781 г. Шарлем Мессье каталогу, включавшему 103 туманности и звездных скопления), NGC (указание на New General Catalogue – «Новый общий каталог» Джона Дрейера, вышедший в 1887–1908 гг.) либо IС (Index Catalogue – дополнительные тома к «Новому общему каталогу»).

«Новый общий каталог» включил и объекты, отмеченные Ш. Мессье, поэтому последние имеют двойные обозначения, например: туманность Андромеды обозначается М31 и NGC224, а еще одна спиральная галактика – М51 и NGC5194. Для этой последней у астрономов есть и третье обозначение – словесное: галактика Водоворот .

Дело в том, что своеобразие видимой формы некоторых туманностей (и галактических, и внегалактических) породило их словесные наименования, даваемые по сходству с каким‑либо предметом. Наименования эти родились как разговорные, порой полушутливые обозначения и до сих пор не имеют статуса официальных названий. Однако в астрономической литературе, особенно научно‑популярной, они применяются довольно широко.

Вот примеры таких наименований для галактических туманностей, т. е. туманностей действительных, не являющихся звездными системами: Америка, Калифорния (похожи на очертания соответствующих участков географической карты), Конус, Лагуна, Пеликан, Розетка, Сеть (диффузные туманности); Гантель, Кольцо, Покрывало, Сатурн (похожа на эту планету), Сова, Улитка (планетарные туманности); Конская голова, Угольный мешок (темные туманности). Так могут именоваться, как мы видели, и туманности внегалактические, т. е. галактики, например галактика Сомбреро . Туманности и галактики называются также по именам ученых, открывших либо изучивших их, и по созвездиям, в составе которых они видимы на небосклоне (туманность Хаббла , две галактики Маффей I и Маффей II , открытые итальянским астрономом Паоло Маффеем, туманность Ориона ).

Все эти названия молоды и необязательны. За пределы специальной литературы они не вышли. Это не то, что названия Млечного Пути, история которых уходит в глубь тысячелетий.

Глава III Созвездия

Галактика не только опоясывает нашу Солнечную систему лентой Млечного Пути, но и окружает ее со всех сторон. Однако при взгляде не вдоль, а поперек Галактики мы видим отдельные звезды. Звездные россыпи ночного неба прихотливы и разнообразны. Глаз наблюдателя легко соединяет яркие соседние звезды во всевозможные конфигурации, и человеческая мысль давно отобрала и закрепила названиями наиболее заметные из этих конфигураций. Люди разделили небо на созвездия.

В разных странах и в разные времена делали это не совсем одинаково. Монгольские ученые XVIII в, насчитывали 237 созвездий, и, например, Геркулес у них распределялся между 19 созвездиями [16]. М. Э. Рут сообщила об особых русских народных созвездиях Девичьи зори, Аршин, Крест Ивана Великого [17].

Далеко не сразу сложились и созвездия, принятые современной астрономической наукой. Александрийский астроном Клавдий Птолемей в своем знаменитом «Альмагесте» – звездном каталоге, составленном около 150 г. н. э., описал 48 созвездий, и это их число продержалось до XVI в. Созвездия еще не охватывали всего неба, доступного наблюдателям из северного полушария. Арабские астрономы в своих каталогах систематически перечисляли звезды внутри созвездий и вне их. В XVII в. небесная «жилплощадь» северной полусферы была значительно уплотнена, особенно усилиями польского астронома Яна Гевелия. Были также выделены либо детализированы созвездия южного неба. Значителен вклад немецкого астронома Иоганна Байера (1603 г.) и позже – француза Никола Луи Лакайля (1763 г.).

Успех этих ученых окрылил других составителей звёздных атласов. Почти в каждом из них авторы помещали какие‑то новые созвездия. Но их существование не оправдывалось астрономической необходимостью. Поэтому в мае 1922 г. I Конгресс Международного астрономического союза (MAC), состоявшийся в Риме, отменил все «лишние» созвездия, оставив только 88, которые и поныне приняты в астрономии. Для сравнения отметим, что первый русский звездный атлас Корнелия Рейссига, изданный в Петербурге в 1829 г., содержал 102 созвездия.

И еще одно важное изменение произошло в понимании созвездий. В древности (а в бытовом представлении и сейчас) это – группы ярких, особо заметных звезд. Средневековые астрономы сняли ограничения, включив в созвездие все звезды пространства, занимаемого его фигурой. Но после изобретения телескопа этого оказалось мало. И ныне для астрономов созвездия – определенные участки неба со всем, что на них находится. Границы участков строго определены конгрессом 1922 г.: только тогда закончился, наконец, раздел неба на созвездия, начавшийся в неизмеримо далекой древности.

Само русское слово созвездие – молодое, оно родилось лишь в XVIII в. Антиох Кантемир в 1730 г. писал: «Астрономы для помоществования памяти все звезды видимые расположили на несколько как различные кучки (которые констеллациами назвали) и по местоположению звезд меж собой смежных изобрели им начертания разные». От латинского слова констеллация (от stella «звезда»), переведенного на русский язык, и образовался астрономический термин созвездие .

И уже в Месяцеслове на 1734 г. можно было прочесть: «Сие собрание звезд, которому для облегчения памяти имя некоторой знаемой вещи придано, называется звездной образ, или созвездие». Впрочем, термин созвездие встречался и в 1728 г.[18]

Пόзднее его утверждение в общем закономерно. Обобщающие родовые названия приходят после появления видовых. Но в данном случае приход чересчур запоздал. Дело в том, что раньше на Руси понятие «созвездие» выражали другим словом. Мы говорим сейчас: под знаком борьбы, под знаком высокой требовательности . Слово знак здесь сохранило отзвук смысла «созвездие». Правда, знаком называли обычно лишь созвездия зодиакальные. Астрологические представления о зависимости человеческой судьбы от звезд, деление людей на родившихся «под знаком Льва», «под знаком Девы», «под знаком Весов» и т. д. и отложилось в языке в виде устойчивого сочетания под знаком, утратившего, естественно, какую бы то ни было мистическую окраску.

Каждое созвездие имеет свое название, и споры о происхождении этих названий идут не одну сотню лет.

Еще знаменитый арабский астроном X в. ас‑Суфи объяснял в своем звездном каталоге: «Всякому созвездию дано имя предмета, на который оно похоже». Соглашались с этим объяснением далеко не все. Особенно четко и горячо свои возражения сформулировал уже в наше время Н. А. Морозов: «Такого рода обозначения… были прежде (несмотря на уверения Суфи в противном) лишь мнемоническими знаками: Овен, погружаясь в пасхальные дни в огонь на костре вечерней зари, напоминал народам, что в это время надо было нести в храмы натуральную повинность – баранов… И лишь немногие фигуры, вроде Скорпиона, Трона, Колесницы (т. е. созвездий Кассиопеи и Большой Медведицы. – Ю. К. ) и Треугольника, могли заимствовать свои названия от предметов, соответствующих конфигурации их звезд»[19].

В другом месте Н. А. Морозов замечает по поводу звездной карты Гринбергера 1609 г.: «На ней вы видите… целый ряд странных зверей и других предметов, никогда не существовавших в глубине неба. Каким образом попали сюда эти странные изображения? Ответ дают во многих: случаях сами их названия.

Возьмем, например… хоть фигуру Весов в созвездии того же имени. Зачем попали сюда весы, когда очертания заключающейся в них группы звезд не имеют с этим измерительным прибором ничего общего? Очень просто. Дело в том, что солнце, всегда движущееся между звездами… приходит ежегодно в это место, когда на Земле бывает осеннее равноденствие, т. е. день становится равен ночи. Теперь вы понимаете и смысл поставленной здесь фигуры. Первый астроном, халдей или египтянин, заметивший такое совпадение, отметил на составленной им карте это место неба фигурой весов, как символом равновесия дня и ночи. Значит, изображение это есть простая надпись и относится, очевидно, к тому отдаленному времени, когда Люди в своих записях любили заменять предметы их изображениями, а идеи – их символами, как здесь идея равновесия дня и ночи представлена весами»[20].

Если отвлечься, от частностей (например, таких, как немедленное занесение установленных созвездий на карту: хотя астрономия – самая древняя из наук, между первым и вторым процессом пролегли века, если не тысячелетия), то мысль Н. А. Морозова сводится к тому, что свои названия созвездия получили по каким‑либо ассоциациям с ежегодно повторяющимися земными или небесными событиями. Это – разновидность ассоциации со смежности, т. е. метонимии. Ас‑Суфи же считал, что названия созвездиям даны по сходству, т. е. что названия эти – метафоры.

Спор о названиях созвездий сводится, таким образом, к вопросу: метафора или метонимия. При этом учтем, что Н. А. Морозов, отстаивая метонимический путь появлений названий, допускал, как мы видели, и возможность некоторого количества метафор. Ас‑Суфи же, высказавшись за метафору, для отдельных созвездий, в частности зодиакальных, ее отрицал.

Ответ на поставленный вопрос, естественно, могут дать лишь сами созвездия. Если они получили свои названия по сходству, то это сходство не может не быть замеченным. Если же сходства нет, то остается метонимия.

Ни у Весов , ни у Овна (старое славянское слово овен означает «баран», оно имеет тот же корень, что и овца) сходства конфигурации звезд с соответствующими предметами, действительно, нет. В данном случае объяснения Н. А. Морозова, по‑видимому, истинны. Аналогичное объяснение Весов находим и в атласе К. Рейссига 1829 г.: «Созвездие сие поставлено древними на небе для показания равенства дней и ночей, тогда как солнце в тогдашние времена в сем созвездии находилось».

Некоторые авторы, правда, пишут о созвездии Весов, что это символ равных прав – знаменитые весы Фемиды, греческой богини правосудия[21]. Мифологические интерпретации созвездия Овна распространены еще больше: с ним связывают знаменитое золотое руно, добытое аргонавтами в Колхиде. Но мы уже видели цену мифологических интерпретаций старых имен космических объектов.

Между тем в популярных астрономических работах объяснения имен созвездий напоминают учебник античной мифологии[22]. Почти для всех имен находят объяснение в многочисленных мифах о Зевсе, Аполлоне или каких‑либо других древнегреческих богах и героях. Но в большинстве случаев, а возможно, и во всех, мифологические интерпретации названий созвездий являются вторичными, привнесенными в уже существовавшие имена в античной Греции, а подчас и в более поздние времена. По происхождению же своему имена созвездий, по‑видимому, не имеют ничего общего с античной мифологией, да и вообще с какой бы то ни было религиозной системой.

Если рассматривать звездное небо как скопление мифологических персонажей, то вопрос о метафоре и метонимии снимается: не было никаких ассоциаций ни по сходству, ни по смежности. Но коль скоро мы признаем, что созвездия «привнесены» в Грецию, так сказать, уже в готовом виде: и выделенными, и названными, а древние греки лишь нарядили их в мифологические одежды, то тогда упомянутый вопрос вновь встает перед нами.

И ответ на него в общем таков: ас‑Суфи был прав, среди названий старых созвездий господствует метафора, ассоциация по сходству, а метонимия занимает значительно более узкое, подчиненное место.

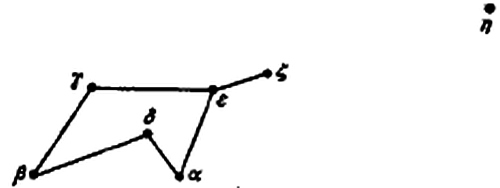

Как непросто подчас это заметить, видно на примере Большой Медведицы – самого яркого, самого заметного, а потому, можно полагать, и самого древнего из выделенных людьми созвездий северного неба. Кто не знает Большой Медведицы! Легко объяснить, почему она Большая : есть ведь созвездие Малой Медведицы, поменьше размерами. Но кто знает, почему она – Медведица ?

Есть веские основания считать, что имя Медведица существует, по крайней мере, 100 тыс. лет. Дело в том, что семь ярких звезд этого созвездия имеют разнонаправленные собственные движения, поэтому общая их конфигурация на протяжении веков несколько изменяется. И сейчас очертания этих звезд с медведем ничего общего не имеют, напоминая большой черпак или кастрюлю с ручкой, почему и распространено именование Большой Ковш . Есть даже веселые стихи по этому поводу:

Две медведицы смеются:

– Эти звезды вас надули!

Нашим именем зовутся,

А похожи на кастрюли.

100 тысяч лет назад люди в Большой Медведице действительно видели медведицу

А вот 100 тыс. лет назад дело обстояло иначе: фигура ярких звезд созвездия была определенно медвежьей.

Профильный рисунок медведи создавался шестью звездами, а седьмая, Бенетнаш (η), как бы привлекала взоры зверя, задравшего морду. И поскольку зверь этот – медведь, то естественно было думать, что смотрел на медвежонка. Эта, может бить, объясняет, почему созвездие оказалось Медведицей, а не Медведем.

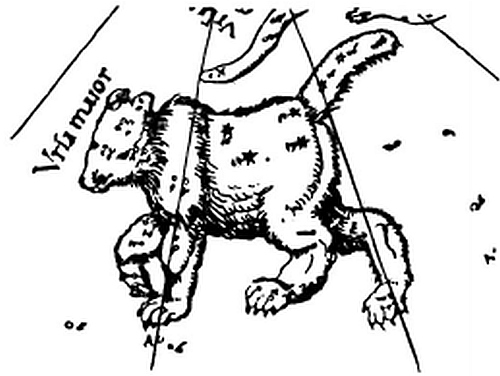

Так изобразил Большую Медведицу Альбрехт Дюрер. 1515 г.

Если изложенное предположение верно, то оно означает, что 100 тыс. лет назад люди уже разговаривали и в языке их уже было название медведя. Это важный вывод, поскольку споры о времени возникновения языка дают очень пеструю хронологическую картину. И созвездие Большой Медведицы подсказывает: говорить о том, что человеческий язык возник 20 тыс. или 50 тыс. лет назад уже нельзя. В то время созвездие свою схожесть с медведем утратило, и поэтому такое его название возникнуть не могло бы. Названия звезд не только раскрывают свои секреты при языковом их анализе, но и сообщают кое‑какие сведения о языке.

Правда, о Большой Медведице существует античный миф, которым и ограничиваются популярные объяснения этого названия. Верховный бог греков Зевс полюбил аркадскую нимфу Каллисто. Ревнивая жена Зевса Гера превратила нимфу в медведицу, но Зевс спас свою возлюбленную, она стала созвездием. У медведицы‑созвездия оказался длиннющий хвост, который вынуждены были рисовать на своих картах астрономы и которого у настоящих медведей никогда не было. Но мифологическое истолкование отыскалось и здесь: Зевс забрасывал медведицу Каллисто на небо, держа ее за хвост, оттого он и вытянулся.

Это – романтическая сказка. Но разве она может объяснить, почему американские индейцы тоже называли это созвездие Медведем? Индейское название записано еще в XVII в., оно явно самобытно и не заимствовано у европейцев. В ряде языков североамериканских индейцев «медвежье» имя созвездия сохранилось до сих пор. М. Гладышова обоснованно предположила существование независимого от Греции названия Медведица либо Медведь и у славян[23].

Надо полагать, небесная Медведица существовала задолго до возникновения мифа о Каллисто. Каллисто была нимфой Аркадии и родила от Зевса сына Аркада. Именно из‑за созвучия слов Аркадия, Аркад (одно произведено от другого) и ἄρκτος, означавшего в греческом «медведь», бедная Каллисто стала медведицей, а не другим животным. А коль скоро появилась мифическая медведица, она ассоциировалась с Медведицей небесной: греки очень любили размещать среди звезд персонажи своей мифологии. Это, видимо, стало у них традиционной формой запоминания звездного неба.

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 795;