Защита от волн атмосферных перенапряжений

Перенапряжения в системах электроснабжения. Молниезащита

Общие положения

В процессе эксплуатации электроустановок появляются напряжения, опасные для изоляции. Появление таких напряжений связано с перенапряжениями.

Под перенапряжением понимают любые повышения напряжения до величины, опасной для изоляции электроустановок, рассчитанной на рабочее напряжение.

Для обеспечения надежной работы электроустановок возможно применение изоляции, удовлетворяющей всем видам перенапряжений, однако это приводит к неоправданному удорожанию электроустановок. В связи с этим при проектировании и эксплуатации электроустановок необходимо предусмотреть ряд мер, позволяющих защитить их от перенапряжений. Для этого необходимо знать природу и возможные уровни перенапряжений.

В зависимости от причины возникновения перенапряжения можно разделить на внутренние и внешние.

К внутренним перенапряжениям относятся режимные, коммутационные и дуговые.

Режимные перенапряжения возникают в результате изменения режима работы электроустановки, например, при резких изменениях нагрузки, отключении токов короткого замыкания и др., что сопровождается выделением энергии, запасенной в электроустановке. Величина этой энергии определяет кратность перенапряжения, определяемую отношением амплитуд перенапряжения к рабочему напряжению.

Коммутационные перенапряжения возникают при нормальной эксплуатации линий в случае включения разомкнутой на конце линии, отключении работающих вхолостую трансформаторов, асинхронных электродвигателей, линий большой емкости.

Дуговые перенапряжения могут возникнуть в сетях напряжением выше 1 кВ при однофазных замыканиях на землю через перемежающуюся дугу в сетях с изолированной нейтралью; при резонансных явлениях. Величина их превышает в 4–4,5 раза номинальное напряжение. Наибольшую кратность по отношению к номинальному напряжению имеют перенапряжения, вызванные однофазными замыканиями на землю через дугу, для ограничения которых применяют компенсацию емкостного тока замыкания на землю с помощью дугогасящих реакторов.

Компенсация емкостного тока замыкания должна применяться в следующих случаях: в сетях напряжением 35 кВ при токах замыкания на землю более 10 А; в сетях напряжением 15 – 20 кВ при токах более 15 А; в сетях напряжением 6 – 10 кВ при токах замыкания на землю соответственно 30 и 20 А.

Остальные причины возникновения перенапряжений определяют относительно небольшую кратность и при соответствующем выборе изоляции не представляют опасности для электроустановок. Поэтому электрооборудование напряжением до 220 кВ не требует специальных мер по ограничению внутренних перенапряжений.

Опасной категорией перенапряжений являются внешние воздействия на электрическую систему, обусловленные разрядами молнии, это так называемые грозовые перенапряжения. В отличие от коммутационных они не зависят от величины рабочего напряжения электроустановки. Различают два вида внешних перенапряжений – индуктированные и прямого удара молнии.

Прямой удар молнии проявляется в непосредственном контакте канала молнии с объектом и сопровождается протеканием через него тока молнии. Помимо этого встречаются вторичные проявления молнии, при которых происходит наведение потенциалов на металлические элементы конструкций, в незамкнутых металлических контурах за счет близких разрядов молнии и создания опасного искрения внутри защищаемого объекта.

Прямые и близкие удары молнии создают опасность искрения за счет заноса высокого потенциала в защищаемое здание или сооружение с протяженными металлическими конструкциями (эстакадами, кабелями, трубопроводами).

Процесс образования грозового разряда обусловлен накоплением электрических зарядов в грозовом облаке, образованием канала молнии и протеканием грозового разряда после образования канала. Образование же электрических зарядов связано со сложным процессом термодинамических и аэродинамических явлений, вызывающих восходящие воздушные потоки, в которых конденсируются молекулы воздуха и пара, образуя водяные капли с поляризацией электрических зарядов.

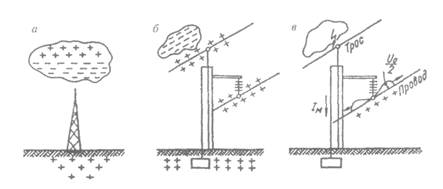

Молния представляет собой электрический разряд в атмосфере между облаком и землей. Нижняя часть облака обычно несет отрицательные заряды и образует с землей своеобразный конденсатор (рис. 11.1, а).

Индуктированные перенапряжения на проводах электропередачи возникают при ударе молнии в землю или при ударе в защитный трос или землю. На рис. 11.1, б, в показан процесс накопления зарядов и образования волн индуктированного перенапряжения в проводах линии при ударе в защитный трос. Амплитуда таких перенапряжений составляет 400 – 500 кВ, что представляется опасным для изоляции электроустановок и линий напряжением до 35 кВ на металлических и железобетонных опорах. Уровень изоляции таких линий можно повысить, увеличив число подвесных изоляторов в гирлянде. Отдельно стоящие металлические опоры напряжением 35 кВ и места с ослабленной изоляцией линий с деревянными опорами защищают трубчатыми разрядниками.

Перенапряжения, обусловленные прямым ударом молнии, достигают нескольких миллионов вольт и оказываются опасными для линий всех рабочих напряжений. При прямом ударе весь заряд через пораженный участок стекает в землю и величина перенапряжения зависит от сопротивления сте-канию тока.

Рис. 11.1 Распределение зарядов при стержневом (а) и тросовом (б) молниеотводе и распространение волны перенапряжения вдоль провода (в)

Измерения показывают, что токи молнии изменяются в пределах от 10 до 250 кА. Скорость изменения тока молнии (крутизна кривой) различна. При расчетах максимальная амплитуда тока прямого удара молнии принимается 200 кА при крутизне фронта волны тока 50 кА/мкс.

Защита электроустановок, производственных, жилых и общественных зданий и сооружений осуществляется комплексом защитных устройств и мероприятий, предназначенных для обеспечения безопасности людей, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от всевозможных взрывов, загораний и разрушений, возникающих при разрядах молнии. Этот комплекс защитных устройств и мероприятий получил название мол-ниезащита.

Следует иметь в виду, что перекрытие изоляции воздушных линий сопровождается срабатыванием зашиты и отключением. Однако длительность отключения и повторного включения столь мала, что не отражается на работе электроустановок. Повторное включение производится устройствами АПВ.

Защита от волн атмосферных перенапряжений

Применение молниеотводов не исключает поражения изоляции. Набегающие волны перенапряжений доходят до подстанции и могут стать причиной пробоя изоляции электрооборудования. Волны перенапряжения, появившиеся в результате грозового разряда в проводах линии или наведенные грозовыми разрядами, распространяются примерно со скоростью света. Они характеризуются определенной амплитудой и крутизной волны. Для ограничения перенапряжений на подходах к подстанции и на самой подстанции устанавливаются разрядники, включаемые между фазой и землей.

Основным элементом разрядника является искровой промежуток, электрическая прочность которого значительно ниже электрической прочности изоляции электрооборудования в самом слабом ее месте.

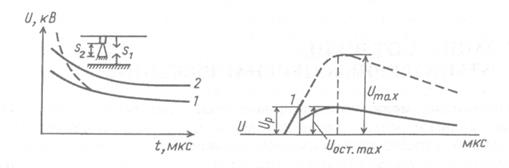

Зависимость времени пробоя искрового промежутка разрядника от приложенного напряжения называется вольт-секундной характеристикой. Расположение вольт-секундной характеристики (ее крутизна) определяется конструктивными особенностями искровых промежутков (формой, размерами, расстоянием между ними).

Для надежного снижения волны перенапряжения вольт-секундная характеристика искрового промежутка разрядника должна быть ниже вольт-секундной характеристики защищаемой изоляции (рис. 11.10).

Если вольт-секундная характеристика разрядника будет крутой (см. рис. 11.10, пунктирная линия) и пересечет вольт-секундную характеристику изоляции, то изоляция не будет защищена разрядником при малых продол-жительностях разряда.

Характер работы искровых промежутков разрядников при набегании волн перенапряжений, превышающих их импульсное пробивное напряжение, показан на рис. 11.11. Когда напряжение набегающей волны перенапряжения достигнет значения импульсного пробивного напряжения искрового промежутка, последний пробивается и напряжение волны снижается из-за изменения волнового сопротивления участка сети. Дальнейшее изменение волны на разряднике и величина остаточного напряжения на разряднике  определяются падением напряжения на разряднике при протекании по нему импульсного тока. Пробой обычно проходит во всех трех фазах и при срабатывании разрядника вслед за импульсным током протекает сопровождающий его ток промышленной частоты. Максимальное остаточное напряжения должно быть меньше разрядного напряжения

определяются падением напряжения на разряднике при протекании по нему импульсного тока. Пробой обычно проходит во всех трех фазах и при срабатывании разрядника вслед за импульсным током протекает сопровождающий его ток промышленной частоты. Максимальное остаточное напряжения должно быть меньше разрядного напряжения  защищаемой изоляции.

защищаемой изоляции.

| Рис. 11.10 Вольт-секундная характеристика разрядника 1 и защитной изолинии 2 | Рис. 11.11 Кривая деформации волны перенапряжения разрядником |

Если разрядник установлен в конце линии, то распространяющаяся вдоль линии волна, встречает на своем пути разрядник, перекрывает искровой промежуток и переходит с линии с волновым сопротивлением ZB на сопротивление разрядника R. Поскольку сопротивление изменяется, происходит частичное отражение волны. Для точки присоединения разрядника характерно следующее соотношение токов и напряжений:

(11.6)

(11.6)

где  и

и  – напряжение и ток набегающей волны;

– напряжение и ток набегающей волны;  и

и  – то же отраженной волны;

– то же отраженной волны;  и

и  – напряжение и ток проходящей волны. Выразив токи через напряжение и волновое сопротивление, получим

– напряжение и ток проходящей волны. Выразив токи через напряжение и волновое сопротивление, получим

откуда

(11.7)

(11.7)

Таким образом, величина напряжения волны, которую пропускает раз рядник, зависит от напряжения набегающей волны и сопротивления разрядника. Разрядники изготавливаются двух типов – трубчатые и вентильные. Пробивное напряжение трубчатых разрядников для линий напряжением 6–10 кВ составляет 40–60 кВ, для линий напряжением 35 кВ – 100–120 кВ. При пробое промежутка внутри трубки образуется дуга, высокая температура которой воздействует на стенки разрядника, которые, разлагаясь, выделяют большое количество газа. Газы, вырываясь из трубки под большим давлением, деионизируют дугу, и она гаснет. Время гашения дуги составляет один–два полупериода, т.е. за это время релейная защита не сработает. Разрядники устанавливаются под углом 10–15° во избежании скопления влаги внутри трубки.

Поскольку возможен пробой разрядников в нескольких фазах одновременно, выбор их производят по токам короткого замыкания.

Трубчатые разрядники применяют на линиях выше 1 кВ с деревянными опорами для защиты отдельных металлических или железобетонных опор и других мест с ослабленной изоляцией, а также пересечений линий различного характера и назначения.

На ВЛ напряжением до 1 кВ защита от перенапряжений осуществляется путем заземления крючьев и штырей фазных проводов, штырей и арматуры железобетонных опор.

Трубчатые разрядники устанавливаются на подходах ВЛ к подстанциям, распределительным устройствам для защиты оборудования от набегающих волн перенапряжения.

Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 2352;