Стыкование контактной сети переменного и постоянного тока

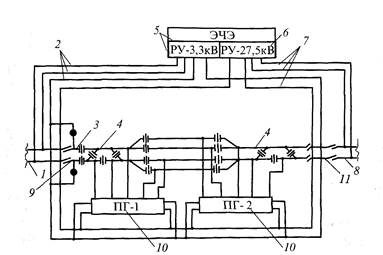

На сети железных дорог применяется система стыкования электрифицированных участков постоянного и переменного тока на станции (или в отдельных ее парках) способом переключения секций контактной сети на два рода тока (рис. 5.23). Уровень изоляции контактной сети на таких станциях должен быть таким же, как на участках переменного тока, а способ зашиты опор от электрокоррозии — как на участках постоянного тока. Переключаемые секции контактной сети разделяются между собой секционными изоляторами, которые должны иметь незначительную длину. Границы переключаемых секций контактной сети совпадают с изолирующими стыками рельсовых цепей устройств СЦБ.

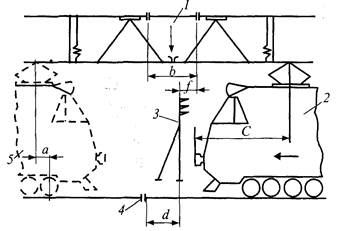

Секционные изоляторы контактной сети располагаются по отношению к изолирующим стыкам рельсовой цепи переключаемых секций так, чтобы при маневровых передвижениях электровозов по станции стыкования токоприемник освобождал секцию контактной сети раньше размыкания соответствующей секции маршрута. Это достигается врезкой секционных изоляторов в контактную подвеску над изолирующими стыками. Таким образом, расположение секционных изоляторов, изолирующих стыков, сигналов (светофоров) и положение токоприемников ЭПС взаимосвязаны (рис. 5.24). Их зависимость выражается соотношениями а / d ≥ b - f + 0,5 м; f + 0,5 м≥ С, что исключает попадание через полоз токоприемника «чужого» рода тока при остановке ЭПС в непосредственной близости перед светофором или после него, а при подготовке дежурным по парку (станции) маршрута — еще до освобождения секции.

Рис. 5.23. Схема питания и секционирования контактной сети станции стыкования: 1 и 8 — контактная сеть постоянного и переменного тока перегонов; 2 и 7 — фидерные линии постоянного и переменного тока; 3 и 9 — не переключаемые секции постоянного тока; 4 — переключаемые секции; 5 и б — распредустройства постоянного (3,3 кВ) и переменного (27,5 кВ) тока на тяговой подстанции; 10 — пункты группировки; 11 — нейтральная вставка

Рис. 5.24. Схема зависимости расположения секционного изолятора, светофора, изолирующего стыка рельсовой цепи и токоприемника ЭПС (стрелкой указано направление движения): 1 — секционный изолятор; 2 и 5 — ЭПС с передним и задним поднятым токоприемником; 3 — светофор; 4 — изолирующий стык рельсовой цепи

Секции контактной сети, где движение ЭПС осуществляется на одном роде тока, не входят в группу переключаемых секций и питаются от отдельных разъединителей контактной сети. Контактная сеть станции и перегона разделяется воздушными промежутками. Между переключаемыми секциями и воздушными промежутками должны быть не переключаемые секции контактной сети с тем же родом тока, что и на перегоне, чтобы исключить случаи ухода «чужого» рода тока на перегон.

Переключатели станций стыкования группируются в отдельные пункты группировки и размещаются на обочине пути или в широком междупутье в зависимости от схемы путевого развития станции. Они оснащаются защитой станций стыкования от попадания переменного тока в цепь постоянного. На вводе 25 кВ установлен трансформатор тока ТФН-35 для питания токового реле, сигнализирующего на пост электрической централизации (ЭЦ) или МРЦ о к.з. на ПГ. Расстояние от ПГ до переключаемых секций контактной сети выбирается минимальным. Питание контактной сети постоянным и переменным током осуществляется от тяговой подстанции по отдельным воздушным линиям-фидерам по кольцевой схеме, что обеспечивает ее гибкость (см. рис. 5.23).

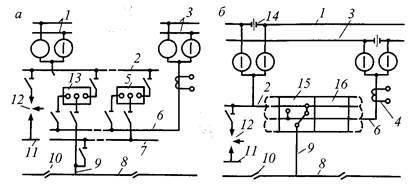

Схемы питания и секционирования пунктов группировки приведены на рис. 5.25.

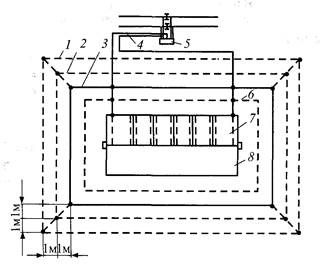

Пункты группировки могут быть открытого (рис. 5.26) и закрытого типов. Территория ПГ ограждается забором высотой 2 м. Защита оборудования от перенапряжений осуществляется разрядниками контактной сети или ОПН.

Каждый пункт группировки, кроме шин постоянного и переменного тока, должен иметь резервную шину с резервным переключателем.

Управление переключателями осуществляется в единой системе маршрутно-релейной централизации (МРЦ) железнодорожной станции дежурным, одновременно с переключением стрелок и сигналов при подготовке маршрута.

Питающие линии к шинам пунктов группировки должны подключаться через разъединители с дистанционным управлением. Они оборудуются блокировкой, которая должна предотвращать:

включение или отключение разъединителей при включенном положении переключателей;

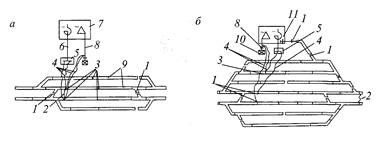

Рис. 5.25. Схемы питания и секционирования пунктов группировки с переключателями МПС 3,3/27,5 (а) и ППС (б): 1 и 3 — фидера постоянного и переменного тока; 2 и б — шины постоянного и переменного тока; 4 — трансформатор тока; 5 — резервный переключатель; 7 — резервная шина; 8 — переключаемая секция контактной сети; 9 — питающая линия; 10 — секционный изолятор контактной сети; 11 — рельс; 12 — аппаратура защиты ЗСС; 13 ж 15 — рабочие переключатели; 14 — врезной изолятор; 16 — резервная ячейка с переключателем

Рис. 5.26. План открытого пункта группировки: 1,2, 6 — полосы заземления на глубине 1,5; 1 и 0,5 м; 3 — ограждение; 4 — провод заземления; 5 — путевой дроссель-трансформатор; 7 — ячейки (камеры) переключателей; 8 — рабочая площадка

включение заземляющего ножа при включенном положении одного из разъединителей;

включение разъединителя при включенном заземляющем ноже.

Как правило, отсасывающие линии постоянного и переменного тока должны подключаться совместно к главным путям в створе тяговой подстанции к одним и тем же дроссель-трансформаторам, между которыми устанавливается междупутная перемычка (рис. 5.27, а) Дроссель-трансформаторы могут быть расположены в любой из горловин станции или на самой станции стыкования.

Каждая из отсасывающих линий постоянного или переменного тока тяговой подстанции может подключаться к двум различным ДТ, один из которых установлен на главном пути, а другой — на боковом (рис. 5.27, б). При этом к ДТ, установленному на одном из главных путей двухпутного участка, подключается отсасывающая линия постоянного тока, к другому ДТ, установленному на другом главном пути, подключается отсасывающая линия переменного тока. К ДТ, установленному на боковом пути, подключается отсасывающая линия как постоянного, так и переменного тока. Между указанными точками подключения отсасывающих линий к ДТ должно быть не менее 10 (при сигнальной частоте 25 Гц) и не менее шести (при частоте 50 Гц и выше) двухниточных рельсовых цепей (РЦ).

Рис. 5.27. Схема подключения цепей отсоса к двум дроссель-трансформаторам главных путей (а) и к дроссель-трансформаторам главных и боковых путей (6): 1 — изолирующий стык рельсовой цепи; 2 — междупутная перемычка; 3 — изолирующий стык с дроссель-трансформатором;

4 — перемычки между отсасывающими линиями и главными путями;

5 — шкаф отсасывающей линии постоянного тока; 6 и 8 — отсасывающие линии постоянного и переменного тока; 7 — тяговая подстанция; 9 — двухниточные рельсовые цепи; 10 — опора отсасывающей линии

переменного тока; 11 — тяговая подстанция

Знак-указатель подключения рабочего заземления к ДТ или рельсам «Опасно. Высокое напряжение» на станциях стыкования устанавливается в месте подключения отсасывающих линий постоянного и переменного тока к главным и боковым путям, а также с обоих концов ближайших к месту подключения отсасывающих! линий постоянного и переменного тока к рельсовым цепям междупутных перемычек.

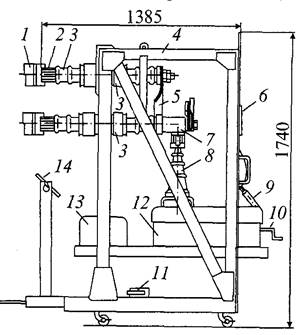

Переключатели пунктов группировки станций стыкования пред-1 назначены для переключения рода тока в секциях контактной сети! постоянного (3 кВ) и переменного (25 кВ) тока без нагрузки. Узлы! переключателя I1CC-1V2 (рис. 5.28) смонтированы на сварной те-1 лежке с каркасом из стальных швеллеров и уголков общей массой около 700 кг.

Технические характеристики переключателя I1CC-IV2 приведены в табл. 5.7.

Переключатель I1CC-2V2 — это модернизированный переключатель ПСС-1У2.

Переключатель станции стыкования ЦНИИ МПС с втычными контактами выкатного типа снят с производства, но еще находится в

Рис. 5.28. Выкатной переключатель станции стыкования ПСС-1У2:

I — изолятор ячейки переключателя; 2 — ламели втычных контактов; 3 и 8 — неподвижный и подвижный изоляторы; 4 - каркас переключателя;! 5 — гибкий шунт; 6 — смотровое окно; 7 — неподвижный контакт; 9 и 10 — рукоятки механизма доводки ручного перевода привода (курбель);!

II — контакты заземляющего устройства; 12 — электропривод; 13 — блок управления; 14— зеркало

Таблица 5.7

Дата добавления: 2015-10-09; просмотров: 8623;