Эпоха Великих географических открытий (XV-ХVII вв.).

Характеризуется в период Возрождения открытием Х. Колумбом Америки, плаванием Васко да Гамы в Индию и, безусловно, первым кругосветным путешествием Ф. Магеллана. Была тем самым подтверждена экспериментально идея шарообразности Земли, установлено единство Мирового океана. В 1515 г. на карте Леонардо да Винчи был показан гипотетический Южный материк.

Географическая картография характеризуется двумя выдающимися событиями: составлением карты Меркатора (1512-1594), где показаны реальные очертания материков и их береговых линий, и созданием "Большого чертежа" Российского государства.

Теоретические итоги развития эпохи Великих географических открытий подведены в "Всеобщей географии" Б. Варениуса (1850), где определен предмет географии, дано ее разделение на общую и частную, значительное внимание уделено океану.

География в России XVII-ХVIII вв. Наиболее яркие события в географии указанного периода: а) интенсивное движение русских землепроходцев на восток (Е. П. Хабаров, В. Д. Поярков, С. И. Дежнев, В. В. Атласов и др.); б) создание в 1739г. М. В. Ломоносовым Географического департамента; в) организация по инициативе Петра I экспедиции для изучения Сибири и Дальнего Востока (Д. Г. Миссершмидт, В. Беринг, А. И. Чириков); г) первое описание России Ивана Кириллова "Цветущее состояние Российского государства" с 1731г.; д) создание в 1745 г. Академией наук "Атласа Российской империи"; е) первая научная система географических наук В. Н. Татищева; ж) географические работы и деятельность М. В. Ломоносова; З) генеральное межевание России при Екатерине II - кадастр землепользования.

География в Западной Европе в XVIII-ХIХ вв.Период характеризуется сочетанием значительных территориальных открытий (Д. Кук, Д. Ливингстон и др.) и разработкой теоретической географии С.И. Кант, К. Риттер, Э. Реклю, И. Тюнен). Выдающийся вклад в географию внес А. Гумбольдт, крупнейший географ-теоретик и не менее известный путешественник. Ввел сравнительный метод в географию. Исследовал Центральную и Южную Америку, Урал, Алтай, побережье Каспийского моря, юго-запад Сибири. Впервые составил карту изотерм Северного полушария, предложил изогипсы для отображения на карте рельефа земной поверхности. Автор более 600 работ, в том числе обобщающего труда по географии пятитомного "Космоса".

География в России XIX - начала ХХ вв. Русские кругосветные путешествия И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, открытие Антарктиды Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Зарождение первой научной географической школы Военной академии Генерального штаба, учрежденной в 1832 г. В 1845 г. учреждение в Петербурге Русского географического общества и формирование его школы (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков, В. А. Обручев, П. К. Козлов и др.)

В 1884 г. в Московском университете Д. Н. Анучиным была создана первая кафедра географии (кафедра географии, антропологии и этнографии), которая послужила основой формирования Анучинской географической школы Московского университета. Создание географической школы в Петербургском университете связано с именами В. В. Докучаева и А. И. Воейкова.

Среди исключительных достижений начала ХХ в. следует отметить американского полярного путешественника Р. Пири, достигшего Северного полюса 6 апреля 1909 г.; норвежского полярного исследователя Р. Амундсена, 14 декабря 1911 г. достигшего Южного полюса нашей планеты.

Советский период развития географии.Период чрезвычайно продуктивный, оказавший огромное влияние на мировую географическую и даже экологическую науку.

Продолжались многочисленные экспедиции по изучению природы, населения и хозяйства страны, в том числе освоение Северного морского пути, экспедиция СП-I И. Д. Папанина, организация Советской антарктической экспедиции (1955 г.), изучение Мирового океана и т. д.

В 70-е годы по инициативе К.К. Маркова стала интенсивно развиваться география Мирового океана, итогом чего стало издание семитомной серии, посвященной физической и экономической географии океана.

Улучшалось картографическое обеспечение науки и практики, создавались государственные топографические и тематические карты, издавались Большой советский атлас мира (1937), Физико-географический атлас мира (1964), серии региональных и специализированных атласов.

Формировались различные географические школы, в том числе и комплексная общая и региональная физическая география (школа А. А. Борзова - Л.С. Берга - Н.А. Солнцева, академическая школа "процессоведения" А.А. Григорьева - И.П. Герасимова), геоморфологические школы И.С. Щукина - А.И. Спиридонова и И.П. Герасимова - Ю. А. Мещерякова; ландшафтно-геохимическая Б.Б. Полынова - А.И. Перельмана - М.А. Глазовской и экономико-географическая школа Н. Н. Баранского - Н.Н. Колосовского - Ю. Г. Саушкина и многие др.

Развивались системы географических наук, ее дифференциация на отраслевые географические науки (например, мерзлотоведение, ботаническую географию) и интеграция.

Разрабатывались и внедрялись новые и новейшие методы исследования географической оболочки и ее компонентов (геохимического, геофизического, картографического, палеогеографического, математического, аэрокосмического).

Открывались академические географические институты и географические факультеты в университетах и педагогических вузах. В 1918 г. при Комиссии по изучению естественных производительных сил АН был организован Промышленно-географический отдел, выросший впоследствии в Геоморфологический институт (1930), затем в Институт физической географии (1934), а с 1936 г. Институт географии АН СССР. Созданы Институты географии в Сибири (в г. Иркутске) и на Дальнем Востоке (во Владивостоке). Появились научные и научно-популярные географические журналы, вышли в свет стабильные учебники для высшей школы, серии монографий, посвященных описанию природы СССР. Все время четко прослеживалась научная деятельность географов с практикой народного хозяйства.

Научная школа Д. Н. Анучина в Московском университете. Под научной школой понимается группа ученых во главе с ее лидером, основателем, объединяемых единым теоретическим и методологическим подходами и общими взглядами на сущность изучаемых явлений, владеющих сходными методами исследований. Важнейшая черта научной школы - преемственность от учителя к ученику. Научная школа - это широкое понятие. Школы могут существенно различаться по численности, форме единения (вокруг профессора в вузе, вокруг научного журнала, академической лаборатории, проблемного семинара), по времени существования, по значимости и масштабу решаемых проблем. Науке известны многие выдающиеся школы, например, академиков П. Л. Капицы в физике или И. П. Павлова в физиологии.

О школе Д. Н. Анучина подробно написано в учебных пособиях Ю. Г. Саушкина "История и методология географической науки" [3] и В. С. Жекулина "Введение в географию" [1].

Научная школа Русского географического общества.История Русского географического общества и его роль в развитии географии охарактеризована в литературе достаточно подробно. Традиционно юбилеи Общества ознаменовывались выходом в свет обобщающих изданий. Так, к его столетию президентом акад. Л. С. Бергом была выпущена книга "Всесоюзное Географическое общество за сто лет" (1946). В 1970 г. под редакцией другого президента Общества акад. С. В. Калесника вышла в свет коллективная монография "Географическое Общество за 125 лет" (1970). К отмечавшемуся в августе 1995 г. стопятидесятилетию была издана коллективная монография "Русское Географическое Общество. 150 лет", под редакцией А. Г. Исаченко (М., 1995). Кратко о научной школе Географического общества говориться в учебном пособии В. С. Жекулина "Введение в географию".

История: 1. Научный кружок-семинар статистиков и путешественников, организованный в 1843 г. этнографом и статистиком П. И. Кеппеным, - предшественник Географического общества. Организационная подготовка и особая роль К. М. Бэра, Ф. П. Литке и Ф. П. Врангеля. 6 (18) августа 1845 г. Николай 1 утвердил представление об учреждении Русского географического общества (с 1850 г. оно стало именоваться Императорским). Председателем его высочайше был назначен князь Константин. Первое собрание учредителей Общества состоялось 19 сентября (1 октября) 1845 г. Среди них - известнейшие ученые, путешественники, деятели культуры - И. Ф. Крузенштерн, П. И. Кеппен, К. И. Арсеньев, В. Я. Струве, В. И. Даль, В. Ф. Одоевский и др. Первым фактическим руководителем РГО был Ф. П. Литке. В течение 41 года (с 1873 по 1914 п.) обществом руководил выдающийся географ, видный государственный деятель П. П. Семенов-Тян-Шанский.

2. П. П. Семенов-Тян-Шанский и его вклад в развитие географии. Полевые экспедиционные исследования в Средней Азии. Основные труды: "Географо-статистический словарь Российской империи" (1863-1885 гг.), "Живописная Россия", "Россия. Полное географическое описание нашего отечества" (1899-1914 гг.), "Этюды истории нидерландской живописи". Организация П. П. Семеновым-Тян-Шанским экспедиций Русского географического общества. Ученики и последователи: Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. А. Северцов, Н. Н. Миклухо-Маклай, И. М. Мушкетов, М. В. Певцов,

В. И. Роборовский и др.

3. Роль А. И. Воейкова в развитии географии, климатологии, мелиоративной географии. Исследования и путешествия А. И. Воейкова в Западной Европе, Америке, Азии, в различных регионах России. А. И. Воейков - автор более 1700 трудов по различным направлениям и разделам географии. "Климаты земного шара, в особенности России" (1884), "Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду, и способы исследования" (1889), "Орошение Закаспийской области с точки зрения географии и климатологии" (1908), "Земельные улучшения и их соотношения с климатом и другими естественными условиями" (1910) и др.

4. Региональные экспедиционные исследования, осуществляемые под эгидой Русского географического общества.

5. Выдающиеся деятели Географического общества ХХ в.: Н. И. Вавилов, Л. С. Берг, Е. Н. Павловский, С. В. Калесник, А. Ф. Трешников и др.

Зарубежная география в ХХ в.прошла трудный путь от классической задачи описания земной поверхности к поиску тех законов, которые могли бы составить новый предмет исследований. На рубеже XIX-XX вв. существовала угроза превращения географии в компиляцию слабо связанных друг с другом сведений о Земле, собранных представителями частных наук, изучающих атмосферу, гидросферу, биосферу, педосферу, общество и т. д. Однако постепенное осознание географами разных специальностей еще с XIX в. своего единства проявлялось в формировании профессиональных организаций: географических обществ разных стран (первое - в 1821 г. во Франции), проведении Международных географических конгрессов с 1871 г., создании в 1922 г. Международного географического союза. Большое объединяющее влияние на развитие географии оказала хорологическая концепция немецкого ученого Л. Гeттнepa, видевшего задачу географии в выявлении "земных пространств по их различиям и пространственным взаимоотношениям". Хорологическая концепция получила развитие в США в трудах Р. Хартшорна, видевшего цель географии в изучении территориальной дифференциации земной поверхности и выделении индивидуальных районов. На этой теоретической основе в первой половине века в Великобритании, СШЛ, Австралии широкое развитие получили работы по районированию территории, в том числе для нужд сельского хозяйства (Л. Хербертсон, Д. Уиттлси, Д. Стемп, К. Кристиан). Важную роль сыграла идея взаимодействия природных компонентов и взаимодействия человека со средой на небольших территориях. В центре внимания - пространственная морфология явлений, разработка методов картографирования и районирования, а также межкомпонентные взаимоотношения, анализ факторов генезиса пространственной дифференциации. Крупнейший вклад в разработку этих проблем внесли в Германии З. Пассарге, Э. Банзе, А. Пенк, О. Шлютер, К. Тролль, Й. Шмитхюзен, в СШЛ - К. Зауер, И. Боуман. Во Франции сложилась мощная школа региональной географии, поставившая своей целью составление комплексных описаний регионов (П. Видаль де ла Блаш, А. Деманжон, Э. Мартонн, Ж. Боже-Гарнье).

Большое место в истории зарубежной географии занимают две концепции, объясняющие зависимость социальных явлений от природных особенностей. Географический детерминизм, популярный в англоязычной географии начала века, прямо выводит исторические и экономические процессы из природных условий (Э. Семпл, Э. Хантинггон). Поссибилизм, сформировавшийся во Франции, утверждает, что человек выбирает тот тип природопользования из нескольких альтернативных, который лучшим образом отвечает возможностям, предоставленным природными условиями.

Под влиянием работ Ч. Дарвина в географию проникли идеи развития, эволюции, прежде всего в рамках геоморфологии усилиями В. Дэвиса, создавшего учение о циклах развития рельефа. В биогеографии идея изменения во времени стала учитываться после работ Ф. Клементса о сменах растительного покрова. Сформировались школы исторической географии в США (К. Зауер) и Великобритании (Х. Дэрби). К. Зауер заложил основы экологии человека и видел основу единства географической науки в изучении взаимодействия природы и человека. Главная задача географии, по его мнению, - исследование процесса превращения естественного ландшафта в культурный.

Бурные политические события ХХ в. стимулировали развитие геополитических теорий, которые исходили из представлений о государстве как организме с необходимым ему жизненным пространством (Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х. Маккиндер).

Во второй половине ХХ в. наступил новый этап теоретического осмысления опыта прикладных работ, когда зарубежных географов перестали удовлетворять задачи выделения и описания однородных территорий. Начались поиски путей формализации географических знаний, построения теории, которая смогла бы обобщить законы пространственного распределения явлений по земной поверхности. Основные усилия были сосредоточены в создании аппарата пространственного анализа с применением математических методов, в том числе геометрии, и аэрокосмической информации. Лидерами выступили англо-американские географы, в основном социально-экономического направления,

Ф. Шефер, Б. Берри, В. Гаррисон, П. Хаггет, В. Бунге, У. Изард. Многие видели в этом объединяющее начало частных отраслей физической и общественной географии с такими базисными понятиями, как направление (ориентация), расстояние и взаимосвязь (относительное расположение). Пик количественной революции пришелся на 50-е годы. Сложилась теория центральных мест В. Кристаллера и А. Леша, позволяющая объяснить иерархию и пространственное расположение поселений. В геоморфологии работы Р. Хортона и Л. Стралера положили начало количественной морфологии речных бассейнов. Теория островной биогеографии Р. Макартура и Е. Уилсона объясняла количественные соотношения размеров изолированных местообитаний и видового богатства живой природы. Одновременно внедрялся системный подход, ставивший в центр внимания понятия обратных связей между компонентами геосистем, иерархии, саморегулирования, устойчивости (Р. Чорли, Б. Кеннеди, Р. Хаггет, Р. Беннет).

Если в первой половине века нередко оспаривался тезис о необходимости в рамках географии изучать процессы, сформировавшие природные и хозяйственные районы (С. Вулридж), то в послевоенное время изучение динамики различных явлений на земной поверхности стало приоритетом. Достижения количественной революции были применены в исследованиях процессов формирования рельефа, круговоротов вещества в географической оболочке, изменений климата, движения ледников, преобразования ландшафта при антропогенном воздействии. Работы шведского географа Т. Хегерстранда о диффузии инноваций положили начало объединению пространственно-временных исследований. В 70-80-e годы на первый план выдвигается изучение проблемы иерархии процессов во времени и пространственных объектов. В рамках общественной географии получает распространение поведенческая география (бихевиоризм), объясняющая связи между личным восприятием окружающего мира и пространственным поведением людей (Д. Уолперт, К. Кокс, Р. Голледж). С 90-х годов популярны исследования по восприятию и эстетике ландшафта, особенно во Франции (Ж. Бертран, А. Декам).

На рубеже 60-70-х годов резко обозначилась экологизация географических исследований; многие географы видят в экологии человека один из основных предметов изучения (Д. Стоддарт, А. Гоуди, Г. Хаазе, И. Симмоне, Ф. Хэер). Особенно ярко экологизация проявилась в климатологии, разработавшей модели глобальных изменений климата и переноса загрязняющих веществ в атмосфере. Вырос объем исследований природных катастроф и сопоставления их с социально-экономической реальностью (Г. Уайт, Р. Чорли, Д. Паркер).

Мощный аппарат пространственного анализа, разработанный в географии, привлек внимание экологов, которые применили географические методы к изучению популяций. В 70-80-e годы формируется ландшафтная экология, в рамках которой успешно сотрудничают экологи - выходцы из биологии и географы. Эта отрасль науки, ближайшая к российскому ландшафтоведению, призвана ответить на главный вопрос, какие природные процессы формируют те или иные пространственные структуры и как пространственные структуры отражаются на состоянии живой природы. Географические методы пространственного анализа позволили учесть в экологических исследованиях факторы свойств пространства (размеры, форму, расстояние, соседство экосистем) и факторы масштабного уровня проявления взаимодействий живых организмов с абиотической средой. Развитие ландшафтной экологии стимулировалось мощным потоком дистанционной информации о пространственном распределении и конфигурации экосистем, распространением ставших в ходе количественной революции привычными для географов в Европе и Северной Америке статистических методов и развитием геоинформационных технологий. Осознание в 70-е годы наступления глобальных и региональных экологических проблем потребовало разработки концепции природопользования, охраны природы, которая и была предложена ландшафтной экологией. Авторитетные центры ландшафтно-экологических исследований сложились в Нидерландах (И. 3онневельд, Р. Йонгман, П. Опдам), Словакии (М. Ружичка, Л. Миклош), Великобритании (Р. Хейнес-Янг, Р. Бунс), Швеции (М. Изе), Дании

(Е. Брандт), ФранцИИ (М. Годрон, А. Декам), США (Р. О'Нейл, Р. Форман, Дж. Ву,

М. Тернер, Р. Гарднер, Д. Уинс), Польше (Е. Солон, Л. Рыжковский, А. Рихлинг), ФРГ

(Х. Лезер, о. Бастиан), Израиле (3. Навех), Австралии (Р. Хоббс), Норвегии (г. Фрай). С 1982 г. существует Международная Ассоциация ландшафтной экологии (IALE).

Значительные успехи были достигнуты в проектировании сетей охраняемых природных территорий с учетом взаимодействия всех компонентов ландшафта и пространственной структуры территории. Природоохранная политика в Европе с 80-х годов базировалась на ландшафтно-экологическом подходе. Создание экологических сетей и зеленых коридоров с использованием методов ландшафтной экологии позволяет обеспечить пространственную сопряженность ненарушенных местообитаний и играет ключевую роль в сохранении биоразнообразия. Определились ключевые понятия, используемые ландшафтной экологией при проектировании зеленых сетей, - чувствительность организмов к конфигурации местообитаний, связность и фрагментация местообитаний, краевые эффекты, экотоны, проницаемость ландшафта для миграций, связь ландшафтного и биологического разнообразия с устойчивостью экосистем.

Основное прикладное значение ландшафтной экологии заключается в планировании землепользования и более широко - в ландшафтном планировании. Среди актуальных вопросов, решаемых ландшафтным планированием, - как вписать типы землепользования в пространственную структуру ландшафта, как учесть противоречивые интересы землепользователей, какие факторы и процессы определяют развитие ландшафта, какими способами можно их регулировать, каковы последствия антропогенного воздействия в разных типах ландшафта, как сохранить культурные ландшафты.

Основная теоретическая проблема ландшафтной экологии на рубеже ХХ-ХХI вв. - проблема выявления иерархии и определения рациональных масштабов изучения ландшафтных процессов. Ландшафтное исследование неизбежно полимасштабно, так как в разных пространственных и временных масштабах проявляются ландшафтные процессы. Проблема порождается противоречием между региональным масштабом природопользования и локальным масштабом сбора данных, что сильно сдерживает понимание и разрешение глобальных проблем.

Литература

1. Баттuмер А. Путь в географию. М.: Прогресс, 1990.

2. Голубчик Н. М, Eвдокимoв С. П., Maкcuмoв Г. Н. История географии. Уч. пособие для вузов. Смоленск: Изд-во СГУ, 1998.

3. Грегори К. Физическая география. М.: Прогресс, 1988.

4. Джонстон Р. Дж. География и географы. Очерк развития англо-американской социальной географии после 1945 года. М.: Прогресс, 1987. 5.Жекулин В. С. Введение в географию. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.

5. Максаковскuй В. П. Географическая культура М.: ВЛАДОС. 1998.

6. Наука и искусство географии: Спектр взглядов ученых СССР и США / Сост. и ред. В. В. Анненков и Дж. Д. Демко. М.: Прогресс, 1989.

7. Поросенков Ю. В., Поросенкова Н. И. История и методология географии. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991.

8. Преображенскuй В. С., Александрова Т.Д., Максимова Л. В. География в меняющемся мире. Век ХХ. М.: ИГРАН, 1997.

9. Русское Географическое общество. 150 лет. М.: Прогресс, 1995.

10. Саушкин Ю. Г. История и методология географической науки. М.: Изд-во МГУ, 1976.

11. Фрадкин Н. Г Географические открытия и научное познание Земли. М.: Наука, 1972.

Лекция 3. Земля как планета. Физические факторы современного состояния географической оболочки

Земля – третья планета от Солнца, планета Солнечной системы и самая крупная планета Земной группы. Ее масса - 5976×1021 кг, что определяет гравитационное поле Земли и позволяет Земле удерживать атмосферу.

Земля имеет форму геоида, с размерами экваториального радиуса 6378 км, полярного - 6357 км, полярное сжатие составляет 1:2983. Площадь нашей планеты - 510,2 млн. км2.

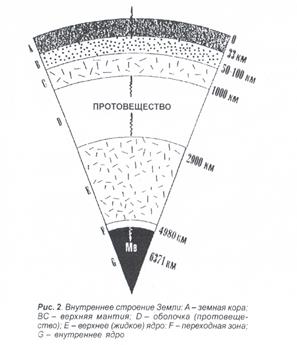

Дифференциация вещества - важнейшая черта эволюции земного шара. Модель Буллена (рис. 2). Средний радиус орбиты составляет 149,6 млн. км. Эта константа (при относительном постоянстве светимости Солнца) определяет солнечную постоянную, равную 1,367 кВт/м2, а с учетом состава атмосферы и oтpажательной способности Земли - среднюю планетарную температуру, которая равна + 15°с.

Наклон земной оси к плоскости эклиптики, равный 66° 33', обусловливает существование различных поясов освещенности, поясов освещенности, поясов термических, и в конечном счете - различную структуру времен года в природных зонах. Суточное вращение Земли, равное 23 ч 56 мин, определяет суточный ритм природных процессов в географической оболочке. С вращением Земли связано поворотное ускорение, или ускорение Кориолиса. Действуя на тело с массой М отклоняющая сила равна:  , где w - угловая скорость вращения Земли, v - скорость движения тела, j - географическая широта.

, где w - угловая скорость вращения Земли, v - скорость движения тела, j - географическая широта.

Земля имеет гравитационное поле. Сила тяжести - равнодействующая силы тяготения и центробежной силы. Так как сила тяготения зависит от радиуса Земли, то на полюсе сила тяжести больше, чем на экваторе. Земле свойственна гравитационная дифференциация. С гравитационными взаимодействиями Земли, Луны и Солнца связаны приливно-отливные явления.

Земля характеризуется собственным магнитным полем, которое равно трем ее радиусам. Магнитное поле Земли имеет основную дипольную составляющую. Точки пересечения оси магнитного диполя с земной поверхностью называются геомагнитными полюсами. Магнитная ось наклонена под углом 11,5° к оси вращения Земли. На земной поверхности кроме дипольной составляющей проявляются нерегулярные составляющие магнитного поля. Вектор напряженности магнитного поля, может быть разложен на широтную, меридиональную и вертикальную составляющие. Точки, в которых величина магнитного наклонения равна 90°, называют магнитными полюсами. Магнитное поле изменчиво во времени и пространстве. Изменение напряженности называется его вариациями. Недипольное поле вносит значительный вклад в величину вековых вариаций. За геологический период Земли наблюдались инверсии магнитного поля.

Магнитосфера Земли - область околоземного пространства, равная 8-14 ее радиусам с дневной стороны, в которой поток зараженных частиц ("солнечного ветра") взаимодействует с магнитным полем Земли, деформируя его. Магнитосфера защищает земную поверхность от потока заряженных частиц космического происхождения.

Дата добавления: 2015-08-08; просмотров: 1659;