Устройство и принцип действия тиристора

Тиристором называется полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три и более p-n-перехода, который может переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот.

Существует несколько типов тиристоров: динистор, однооперационный тиристор, двухоперационный тиристор, симистор, фототиристор.

|

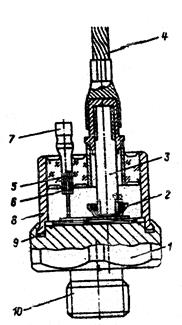

Кремниевый управляемый выпрямитель - однооперационный тиристор, представляет собой четырехслойную p-n-p-nструктуру. Кристалл формируется диффузионным методом на базе пластинки кремния. Околокатодный слой образуется методом сплавления. Полученная таким образом “таблетка” закрепляется между

Кремниевый управляемый выпрямитель - однооперационный тиристор, представляет собой четырехслойную p-n-p-nструктуру. Кристалл формируется диффузионным методом на базе пластинки кремния. Околокатодный слой образуется методом сплавления. Полученная таким образом “таблетка” закрепляется между

молибденовыми выводами анода и катода.

К верхнему слою приварен управляющий электрод. Полученный таким образом узел помещается в капсулу, используемую для охлаждения и защиты кристалла от механических воздействий (Рис.39).

а) б)

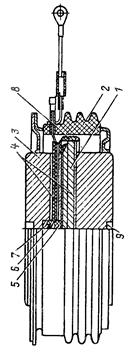

Рис. 39. Однооперационный тиристор

У большинства приборов капсула имеет винтовую нарезку со стороны анода, катод выполнен в виде гибкого вывода. Мощные тиристоры выполняются в “таблеточном” исполнении, т.е. в виде плоского круглого устройства, у которого обе поверхности являются контактными (Рис.39,б). Маломощные тиристоры выпускаются в корпусах, аналогичных транзисторным.

Четырехслойная структура образует три p-n -перехода. П1 и П3 называются эмиттерными, П2 - коллекторным. Области p1 и n2 - эмиттеры, p2 и n1 - базы.

Работу тиристора обычно рассматривают на модели двух транзисторов. Начнем с обратной ветви вольт-амперной характеристики.

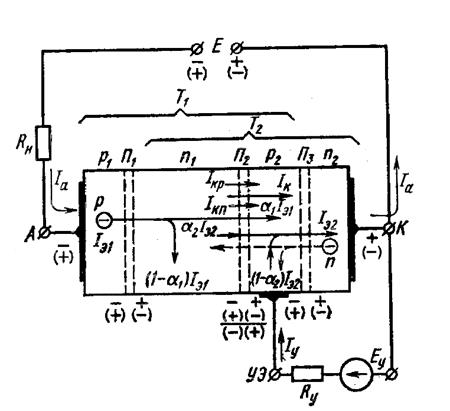

Рис.40. Составляющие токов в тиристоре.

Обратная ветвь. Внешнее напряжение приложено минусом к аноду. На рисунке 40 это соответствует полярностям без скобок. Переход П2 смещен в прямом направлении, П1 и П3 - в обратном. П2 открыт и напряжение на нем мало. Поэтому обратное напряжение распределяется между переходами П1 и П3. Концентрация примеси в слоях p2 и n2 больше по сравнению со слоями p1 и n1. Переход П3 узкий. При обратном смещении он пробивается, поэтому все напряжение приложено к переходу П1 и обратная ветвь вольт-амперной характеристики аналогична обратной ветви единичного p-n перехода. Поэтому справедливо все, что было сказано об обратной ветви вольт-амперной характеристики диода.

Прямое смещение. Внешнее напряжение приложено плюсом к аноду, приняты полярности в скобках. Переходы П1 и П3 смещены в прямом направлении, П2 - в обратном. Внешнее напряжение приложено к переходу П2. Эмиттеры p1 и n2 инжектируют неосновные носители заряда в область базы. Оба транзистора работают в режиме усилителя. Рассмотрим случай, когда ток управления равен нулю.

В результате диффузии неосновные носители достигают коллекторный переход П2 и затягиваются в область коллектора. Часть носителей рекомбинирует в базовых областях с основными носителями. Обычно в транзисторах рекомбинационный ток основных носителей поступает от внешнего источника через базовый электрод. В рассматриваемом случае рекомбинационный ток в каждой из баз образуется из обратного тока коллекторного перехода и тока противоположного эмиттера. Обратный ток коллекторного перехода определяется из уравнения вольт-амперной характеристики p-nперехода

(5.1)

(5.1)

Выражение для вольт-амперной характеристики неуправляемого тиристора получим в виде

(5.2)

(5.2)

где a1 и a2 - статические коэффициенты передачи тока условных транзисторов; Uк = U - Uэ1 - Uэ2; Uэ1 и Uэ2 - падение напряжения на эмиттерах p-n-p и n-p-n условных транзисторов; U - напряжение на тиристоре; Iа – общий ток через тиристор.

Токи эквивалентного транзистора Т1 обусловлены движением дырок через базу n1. Составляющая ( 1 - a1) Iэ1- ток базы Т1, а a1Iэ1 - ток коллектора Т1. В эквивалентном транзисторе Т2 ток переносится электронами (на рисунке 40 показано пунктиром). Составляющая ( 1 - a2) Iэ2 - ток базы Т2, а a2 Iэ2 - ток коллектора. Через смещенный в обратном направлении переход П2 течет ток неосновных носителей. Ток Iкробразован дырками n1-области, Iкn - образован электронами p2-области. Они образуют суммарный ток Iк.

Коэффициенты a1 и a2 зависят от тока. Коэффициент a2 больше a1 , т.к. база p2 тоньше базы n1 (это получено при изготовлении).

Коэффициенты a1 и a2 зависят от тока. Коэффициент a2 больше a1 , т.к. база p2 тоньше базы n1 (это получено при изготовлении).

На начальном участке вольтамперной характеристики (Рис.42, участок 0 - б) Uaмало,Ia мал. a1 и a2 близки к 0. Величины a1Iэ1 и a2Iэ2также близки к 0.

|

|

Ток через П2 и тиристор определяется тепловым током Iк . Значит, начальный участок вольтампернойхарактеристики тиристора аналогичен обратной ветви вольтамперной характеристики перехода П2. По мере роста напряжения Ua растет ток Iк (растет поверхностный ток утечки и умножаются носители заряда). Растут a1 и a2(Рис.42, участок б - в). Растут токи Iк , a1Iэ1, a2Iэ2.

IП2 = Iк + a1Iэ1, + a2Iэ2 (5.3)

Поскольку Iу = 0, Iа = IП2 = Iэ1 = Iэ2.ПоэтомуIП2 = Iа = Iк + (a1 + a2) Iа

(5.4)

(5.4)

Точка в - граничная, в ней напряжение на тиристоре достигает значения напряжения переключения.

Рост составляющих a1Iэ1, и a2Iэ2приводит к росту концентраций носителейвбазахn1 и p2.Снижается потенциальный барьер перехода П2. Одновременно снижаются потенциальные барьеры переходов П1 и П3, чтоприводит к дополнительной инжекции. Коэффициенты a1иa2еще более растут. Базы заполняются носителями зарядов. Это ведет к лавинному развитию процесса отпирания тиристора.

При (a1 + a2) > 1, Uk = 0,коллекторный переход находится под нулевым смещением, Iк = 0.Рекомбинационный ток неосновных носителей в базе уравновешивается током основных носителей, инжектированных противоположным эмиттером. Это соответствует началу участка отрицательного сопротивления. При этом ток через тиристор начинает резко возрастать при небольшом росте напряжения.

Участок г - д (Рис.42) - открытое состояние тиристора. В точке г напряжение на переходе П2 равно нулю. При этом Iк = 0, (a1 + a2)= 1

IП2 = a1Iэ1, + a2Iэ2. (5.5)

Напряжение на тиристоре равно сумме напряжений на переходах П1 и П3, смещенных в прямом направлении. Переход П2 из-за наличия избыточных зарядов - дырок, в базе p2 и электронов в базе n1,переводится в проводящее состояние, обеспечивая инжекцию носителей. Ток Iк меняет направление. Таким образом, на участке г - д все три перехода П1, П2, П3 смещены в прямом направлении. При (a1 + a2)> 1, напряжение Uk > 0.Коллекторный переход смещен в прямом направлении. Рекомбинационный ток неосновных носителей в базе меньше тока основных носителей, инжектированных противоположными эмиттерами. Недостающую величину неосновных носителей инжектирует коллекторный переход. Это соответствует открытому состоянию тиристора. Поскольку все p-n переходы смещены в прямом направлении, в базах повышается концентрация носителей заряда. Сопротивление тиристора становится малым.

При наличии управляющего электрода подача на него положительного относительно эмиттера напряжения приводит к перераспределению рекомбинационного тока основных носителей в базе эквивалентного n-p-nтранзистора. растет ток, инжектированный его эмиттером. Вследствие этого переключение тиристора в открытое состояние наступает при более низком напряжении анод-катод.

При Iу > 0, IП2 = Iэ1 = Iа, I э2 = Iа + Iу ,

(5.6)

(5.6)

При этом дополнительно растет a2 . Наличие a2Iу и быстрый рост a2 приводят к более раннему открытию тиристора.

При больших Iу участок закрытого состояния тиристора на прямой ветви характеристики исчезает. Вольтамперная характеристика тиристора приближается к вольтамперной характеристике p-n перехода.

Сущность отпирания управляющим током состоит в том, что при подаче прямого напряжения тиристор закрыт, через него протекает малый ток. В требуемый момент времени подается импульс Eу задающий необходимый импульс тока Iу . Он больше тока спрямления, поэтому рабочая точка переходит на ветвь г - д:

(5.7)

(5.7)

Для того, чтобы тиристор перешел в закрытое состояние, необходимо уменьшить его анодный ток до величины, меньшей тока удержания. Это можно сделать за счет изменения полярности анодного напряжения.

Дата добавления: 2015-07-30; просмотров: 984;