ПАНГЕЯ: КЛИМАТ И РАСКОЛ СВЕРХКОНТИНЕНТА

В каменной летописи сохранилось довольно много данных, указывающих на то, что в самом конце палеозойской эры, в пермский период, уровень моря сильно опустился. Поскольку континенты были спаяны в один материк Пангею, вдоль океанических хребтов образовалось сравнительно мало нового океанского дна. Молодые океанические хребты вздымались почти к поверхности океана, оттесняя океанскую воду на континенты. В противоположность этому более старое океанское дно опускается до более глубоких уровней, вызывая противоположный эффект, и это, возможно, и обусловило низкий уровень моря в течение пермского периода. Имеются также указания на то, что в конце палеозоя и в начале мезозоя климат был крайне сухой, особенно во внутренних частях континента Пангея. Часть этих данных дают нам фауна и флора, сохранившиеся в окаменевших остатках, а часть – типы осадочных пород, которые образовались в это время.

Какие особенности пород указывают на сухой и теплый климат? Важной особенностью является обилие песчаников, в частности, песчаников, представляющих собой окаменелые песчаные дюны. В современном нам мире песчаные дюны характеризуют жаркие и сухие условия пустынь; нет никаких причин считать, что в прошлом дело обстояло иначе. Песчаники могут образоваться в нескольких различных природных средах, но обычно легко различить те, которые были когда‑то песчаными дюнами, и те, что отложились вдоль песчаных пляжей или в реках. Например, ветер плохо переносит крупные зерна и гальку, поэтому песчаные дюны отличаются мелкими зернами, которые откладываются гораздо более равномерно, чем в случае прибрежных или речных песков. Кроме того, слоистое строение, отражающее реальную последовательность отложения осадков, весьма различно в этих двух случаях. Но хотя дюнные отложения были весьма распространены в перми, они не являются единственным свидетельством сухости климата. Для этого времени характерны толщи эвапоритов, или солевых отложений, образующихся в условиях, когда бассейны морской воды оказываются изолированными от открытого океана и просто высыхают, оставляя после себя лишь отложения солей, которые были в них растворены. Как и песчаные дюны, отложения эвапоритов указывают на теплый и сухой климат.

Среди геологов имеются разногласия относительно значения только что рассмотренных фактов для понимания глобального климата в палеозое. Пангея пересекалась экватором, и многие эвапориты и дюнные отложения возникали в условиях низких широт. Может быть, климат того времени не был столь уж теплым, и их распространенность есть всего лишь результат географического расположения. Более того, огромная континентальная масса Пангеи имела, как полагают, во внутренних частях сухой климат с сильными перепадами температур – жаркое лето и холодная зима, независимо от средних глобальных условий. Поэтому вопреки имеющимся данным, следует быть осторожным в их интерпретации. Не так‑то просто реконструировать детали климата Земли четверть миллиарда лет назад со сколь‑нибудь большой точностью.

Но независимо от деталей мы знаем, что континенты движутся медленно и распад Пангеи потребовал значительного времени. Влияние этого очень крупного массива суши на климат продолжалось еще в течение большей части мезозоя. Отложения эвапоритов, широко распространенные в перми, стали еще более обильными в триасовый период. Но триасовые эвапориты не только отмечают жаркий и сухой климат; они документируют начальные стадии раскола Пангеи. По мере того как этот сверхконтинент медленно раздвигался вдоль длинной системы рифтов, море периодически вторгалось в развивающиеся рифтовые долины.

То ли благодаря изменению уровня океана, то ли потому, что доступ к морю был отрезан по иным причинам, затапливаемые рифты иногда высыхали, особенно если они располагались в жарких областях, оставляя после себя характерные соляные отложения. В более близкие к нам времена такой же процесс протекал в Красном море, которое представляет собой все еще довольно молодой рифт, разделяющий Египет и Саудовскую Аравию. На ранних стадиях своего развития этот рифт тоже время от времени затапливался океанскими водами, которые впоследствии испарялись. Запись о наступлениях моря осталась в виде серии соляных пластов, которые подстилают более нормального типа осадки на дне Красного моря.

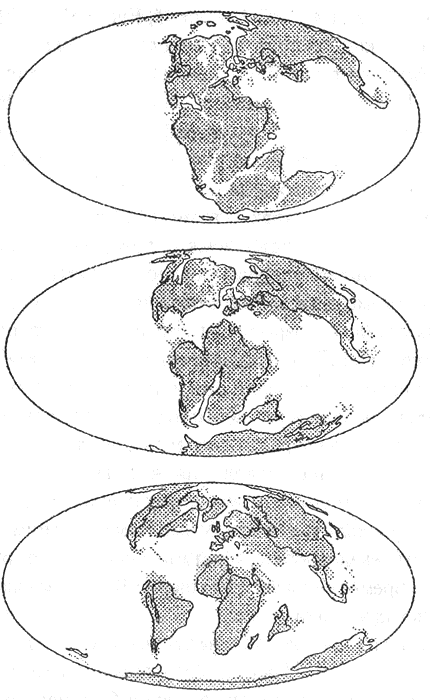

Раскол Пангеи был главным географическим событием мезозойской эры. Хотя распад этого сверхматерика происходил очень медленно, он был все же достаточно непрерывный. Все началось с раскола и разделения Европы и Африки с востока на запад, который предшествовал постепенному раскрытию Северо‑Атлантического океана между Северной Америкой, Европой и Африкой, что в конце концов привело к отделению Южной Америки от Африки с образованием Южно‑Атлантического океана. К концу этого процесса физический мир оказался преображенным; новое географическое перераспределение континентов имело важные последствия как для климата, так и для хода биологической эволюции. Циркуляция воды в океанах – главный механизм переноса тепла от одного региона земной поверхности к другому – в результате перераспределения континентов радикально изменилась. Вновь образовавшиеся океанские бассейны стали барьерами на путях распространения растительной и животной жизни, в частности, для обитателей суши; воздействовали они и на морские организмы. Поскольку раскол и распад Пангеи оказался столь важным для нашего современного мира, повлияв на всё его особенности от распределения животной жизни и до нашего нынешнего климата, стоит несколько более подробно проследить его ход. Моментальные снимки, или отдельные «кадры» географии мира через некоторые интервалы времени, показанные на рис. 9.1, позволяют проследить ход этого процесса.

В конце палеозойской эры часть окружающего сушу океана внедрилась в Пангею в направлении на запад в регионе, который мы сейчас называем Средиземным морем. В конце концов это вторжение распространилось дальше на запад, расколов Пангею и разделив Европу и Африку. Возникший в результате этого водный бассейн, простирающийся в широтном направлении, стал самостоятельным морем, известным среди геологов как океан Тэтис, или пролив Тэтис. Его образование оказало существенное влияние на мировой климат, поскольку позволило протекать через него океанским течениям широтного направления, и по мере того, как процесс рифтообразования продвигался еще дальше на запад, отделяя Южную Америку от Северной и Центральной Америки, водные бассейны, образовавшиеся на западе и на востоке Пангеи, наконец, соединились. Рифтовые бассейны, возникшие при раскрытии океана Тэтис, были расположены в теплых низкоширотных областях, и по мере того, как морская вода периодически затопляла их в ранние стадии их развития, а затем испарялась, формировались отложения солей. Эти триасовые эвапориты встречаются сегодня вдоль северо‑западного края Африки и во многих областях Европы.

Рис. 9.1. Раскол Пангеи является главной особенностью географии мира в течение мезозоя. Приведенные выше три «моментальных снимка» показывают распределение континентов приблизительно 170, 120 и 70 миллионов лет назад (сверху вниз). Чтобы помочь читателю лучше представить себе этот процесс, серой растушевкой показаны современные континенты, а границы континентов, какими они были в мезозое, обозначены жирной черной линией. Диаграммы приводятся с изменениями из книги: А. Г. Смит, Д. Г. Смит и Б. М. Фаннелл. «Атлас мезозойских и кайнозойских береговых линий». Изд‑во «Кембридж Юниверсити Пресс», 1994. Используется с разрешения.

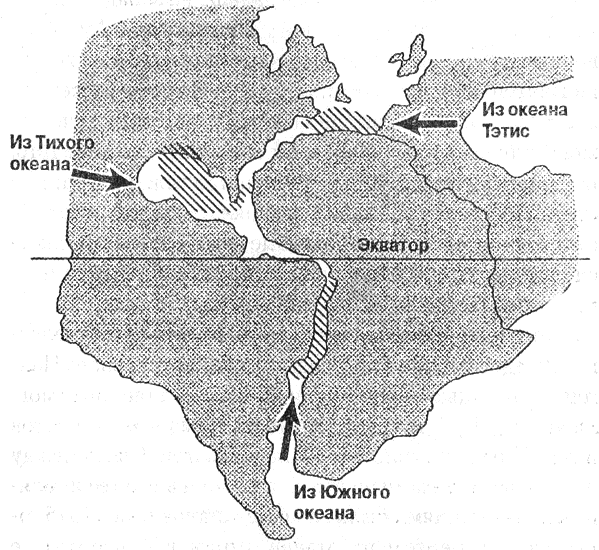

Эвапоритовые отложения мезозоя оказались полезным средством при прослеживании этапов распада Пангеи. С помощью определения их возраста геологи смогли установить последовательность образования рифтов и тем самым хронологию распада Пангеи. Связь между начальными этапами рифтообразования в Пангее и соляными отложениями была впервые установлена в 1975 году Кевином Берком, работавшим тогда в Университете штата Нью‑Йорк в Олбани. На рис. 9.2 приведена схематическая карта, показывающая размещение эвапоритов, образовавшихся, согласно Берку, в результате рифтинга Пангеи, и пути проникновения в рифтовые зоны морской воды. Сначала вы должны представить себе склеенными в одно целое четыре континента, соответствующие современным Северной Америке, Европе, Африке и Южной Америке, как показано на рис. 8.4, без Атлантического океана и Средиземного моря. Как уже было разъяснено выше, такова была ситуация в конце палеозойской эры. Затем, после прорыва пролива Тэтис с востока на запад, начался раскол сверхматерика. В узких рифтах, предшествовавших полному развитию этого пролива, откладывались эвапориты. Их возраст относят к раннему триасу; они принадлежат к древнейшим из солевых отложений мезозоя. Североамериканские аналоги этих отложений образовывались вдоль континентального шельфа восточной Канады в период, когда рифты начали отщеплять Северную Америку от Европы и Северной Африки.

Рис. 9.2. Соляные отложения (участки на рисунке с косой штриховкой) образовались, когда морские воды хлынули в рифты, возникшие при расколе Пангеи. Приводится с изменениями по рисунку 1 из статьи К. Берка в журнале Джиолоджи, ноябрь 1975, стр. 614. Геологическое общество Америки.

С течением времени рифтообразование продолжало перемещаться на запад и на юг, пройдя через район Мексиканского залива и в конце концов отколов Южную Америку от Северной. И только к середине юрского периода образовались крупные месторождения солей Мексиканского залива. Полагают, что вода, из которой отложились эти эвапориты, поступала в рифт с тихоокеанского края континента. Эти отложения встречаются как на территории самого Мексиканского залива, так и на прилегающей суше, будучи погребенными под морскими осадками Техаса, Луизианы и Мексики. Эвапориты Мексиканского залива особенно хорошо изучены геологами, поскольку в некоторых местах соль, в силу ее низкой плотности, поднялась в виде больших компактных масс сквозь окружающие осадочные породы, деформируя их и образуя структурные ловушки, в которых накапливались большие количества нефти. Эти так называемые соляные купола, погребенные ниже уровня донной поверхности и обнаруживаемые только с помощью геофизических методов, являются поэтому притягательной мишенью при поисках нефти.

Еще одна группа эвапоритов образовалась из морской воды, затопившей ранние узкие рифты, с которых началось отделение Африки и Южной Америки. Эти отложения моложе, чем европейские или эвапориты Мексиканского залива, и относятся к началу мелового периода. Таким образом, возраст солевых отложений, располагающихся вдоль окраин современных континентов, дает нам очень точную и поучительную хронику постепенного распада на части Пангеи. Конечно, эвапориты не являются единственными памятниками континентального рифтообразования, но они особенно полезны, поскольку представляют собой морские осадки и их возраст обычно может быть определен довольно точно по окаменелостям, встречающимся в более нормальных осадках, с которыми эвапориты переслаиваются.

Не все континентальные рифты создавали условия для образования эвапоритовых отложений. Тем не менее даже очень древние рифты обычно могут быть идентифицированы на основе типичной последовательности пород, которая встречается внутри них и позволяет проследить их эволюцию. По мере того как континентальная кора начинает разделяться и раздвигаться, в рифтах накапливаются осадки, характерные для каждой постепенно опускающейся долины с обрывистыми стенками, то есть мощные толщи материала, смытого со стенок долины, характерные породы типа конгломератов, представляющих собой смеси сравнительно крупных обломков разного размера и разных пород, скрепленных между собой более тонкозернистым цементом. Часто вдоль больших рифтов образуются озера, в конце концов оставляющие после себя участки относительно тонкозернистых осадков. Хорошим современным примером рифта, находящегося на этой стадии развития, является Восточно‑Африканская рифтовая долина. Она отмечается длинной цепочкой озер, крупнейшими из которых являются Танганьика и Ньяса. Обычным явлением для рифтов является также вулканическая деятельность, поскольку в таких местах земная кора растянута и утончена, а вещество мантии поднимается кверху и начинает плавиться. Хороший современный пример – Восточно‑Африканская рифтовая долина, усеянная вулканами, самый известный из которых Килиманджаро. Таким образом, набор характерных признаков каждого настоящего рифта, его, так сказать, автограф уникален и с высокой вероятностью включает конгломераты, озерные отложения, вулканические породы и, возможно (если рифт достаточно развит, чтобы оказалось возможным проникновение в него морской воды), эвапоритовые отложения. Иногда рифту так и не удается расколоть и раздвинуть континентальную кору; тогда образованный им большой шрам постепенно заполняется осадками, почти не оставляя на поверхности каких‑либо явных следов своего существования.

Но если он продолжает расширяться, то спорадическое поступление в него морской воды в конце концов становится постоянным и рифт превращается в полноценное море или океан, как случилось с пангейскими рифтами, которые в конце концов стали Атлантическим океаном. Когда это случается, уникальная последовательность осадков, отмечающая ранние стадии развития рифта, сохраняется только в виде узких полосок вдоль противоположных берегов нового океанического бассейна, которые могут быть отделены друг от друга тысячами километров.

Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 4988;