Актуальность технического обслуживания 21 страница

При просмотре любых публикаций Института Бьюроса обнаруживается, что было разработано весьма озадачивающее количество разнообразных тестов, особенно для оценки настроения. Некоторые из них предназначены для оценки отдельных настроений (например, Опросник тревожности как черты и состояния и Контрольный список прилагательных для оценки депрессии), в то же время такие опросники, как Профиль состояния настроения (POMS) (Lorr, McNair, 1988), Контрольный список прилагательных для оценки настроения (HMACL-4) (Howarth, 1988), Опросник восьми состояний (8SQ) (Curran, Cattell, 1976), Шкала дифференциальных эмоций (DES-III) (Izard etal, 1982), Контрольный список прилагательных для оценки настроения, по Новлису (Nowlis, Nowlis, 1956), Контрольный список прилагательных для оценки настроений (UWIST) (Matthews et al, 1990) и Шкала настроения, по Клайду (Clyde, 1963), претендуют на измерение не-которого числа отдельных состояний настроения. Как обсуждалось в главе 10, существуют надежные доказательства того, что все эти мультишкальные тесты измеряют два обобщенных показателя настроения, известных как позитивный и негативный аффекты (Zevon, Tellegen, 1982; Watson, Tellegen, 1985; Lorr, Wunderlich, 1988; Watson et al, 1988; McConville, Cooper, 1992). Эти шкалы очень широко используются, особенно POMS, привлекающая к себе всеобщий интерес в области психологии спорта.

Четыре проблемы в измерении настроения

Большинство упоминавшихся выше шкал были сконструированы путем предъявления наборов прилагательных группам добровольных испытуемых, к которым обращались с просьбой про-ранжировать, насколько точно каждое из них характеризовало их чувства или поведение в данный момент, а не то, как они обычно себя чувствуют или действуют. Сторонники такого подхода к конструированию шкалы настроения считают, что это достаточная гарантия того, что шкала измеряет состояние, а не черту личности.

29*

Однако почти с каждой из шкал, упоминавшихся выше, возникают проблемы. Во-первых, как правило, совершенно не ясно, как и почему отбирались именно данные прилагательные для включения в каждую шкалу. Нет гарантий того, что это случайная выборка прилагательных, потенциально описывающих настроение, — замечание, сделанное, в частности, Ховартом (Howarth, 1988). Во-вторых, не делается попыток изъять синонимы: многие из этих шкал могут иметь высокую надежность просто потому, что все прилагательные, содержащиеся в них, означают совершенно одни и те же состояния. Если кто-либо утверждает, что чувствует себя «взволнованным», он обязан также сказать, что он чувствует себя «обеспокоенным», поскольку эти два слова означают одно и то же. Вы можете вспомнить, что, когда мы изучали, как факторный анализ используется для обнаружения основных характеристик способностей и личности, ключевым требованием было, чтобы факторный анализ выделял, по существу, не ожидаемые корреляции между группами переменных. Например, если мы подвергаем факторному анализу ответы на вопросы, касающиеся раннего пробуждения, чувства депрессии, изменения в привычках питания, степени когнитивных нарушений, изменений сексуальной активности и т.д., мы должны обнаружить факторные нагрузки по всем этим переменным, поскольку все они могут быть симптомами депрессии («исходная черта»). Однако, с точки зрения логики, они совсем не обязаны группироваться вместе. Например, не существует физиологической, семантической или психологической причины, по которой раннее пробуждение должно быть связано с изменениями в привычках питания. Обнаружение того факта, что группа заданий неожиданно варьирует совместно, это именно то, что позволяет нам предположить присутствие некоторой исходной черты. Нам не следует (благоразумно) искать проявления какой-либо исходной черты там, где задания должны формировать фактор просто потому, что они синонимичны, но это не останавливает большинство теоретиков от такого рода действий.

В-третьих, этот метод конструирования шкал настроений (факторизация корреляций между заданиями на основе однократного предъявления теста большой группе людей) представляет собой совершенно такой же прием, который использовался при нахождении личностных черт. Поэтому можем ли мы когда-либо вообще быть уверены в том, что эти шкалы измеряют состояния настроения? Наивное предположение, что измеряется «состояние», толь-

ко потому, что инструкция просит испытуемых описать свои чувства «в данный момент», не кажется особенно научным. Во всяком случае имеются лучшие способы конструирования шкал настроений, и они будут обсуждаться в следующем разделе.

Последнее обстоятельство, вызывающее мое беспокойство, связано с условиями, при которых обычно предъявляются опросники, и с влиянием продолжительности тестирования на характер выполнения заданий. Предполагается, что настроение исключительно чувствительно к условиям среды, поэтому условия, в которых испытуемые заполняют опросники, по-видимому, влияют на получаемые оценки, и это в свою очередь будет влиять на число и природу извлекаемых факторов настроения. Поэтому обращение к большой группе студентов с просьбой заполнить опросники настроений кажется весьма недальновидным — трудно вообразить, что кто-либо мог чувствовать себя испуганным, жизнерадостным, оживленным или возбужденным, например, сидя в учебной аудитории, с трудом пробираясь через опросник, содержащий сотни заданий, ради получения зачета по курсу. Следовательно, в том, как отвечают на такие задания испытуемые, будет обнаружено лишь небольшое число индивидуальных различий, поэтому задания не будут формировать факторы. Однако, если тест предъявлялся в более естественных условиях, вполне возможно, что в ответах на задания такого типа индивидуальные различия будут обнаружены и выявятся факторы. Весьма вероятно, что предъявление опросников в таких условиях не сможет обнаружить некоторые важные настроения, которые должны были выявиться, если бы тот же самый опросник заполнялся в случайно выбранных ситуациях повседневной жизни людей.

Задание для самопроверки 19-1

Опишите четыре проблемы традиционных шкал настроения.

Обнаружение основных параметров настроения, таким образом, — запутанная проблема, и существует мало надежных доказательств, что мы приблизились к ее разрешению. Большинство попыток сделать это оказались безуспешными по любой из четырех причин, упоминавшихся выше, и при детальном исследовании этих шкал нередко возникают аномалии. Например, Опросник восьми состояний, разработанный Каррэном и Кэттеллом,

предположительно, измеряет восемь совершенно разных настроений, тем не менее корреляции между некоторыми шкалами составляют приблизительно 0,7—0,8, если принимается в расчет их надежность (Matthews, 1983). То же самое справедливо для Шкалы Ховарта (Howa'rth, Young, 1986). Сказанное дает основание полагать, что конвергентная валидность некоторых из этих шкал весьма сомнительна. Здесь не место исследовать психометрические свойства всех этих шкал в деталях, но даже при самом внимательном прочтении тестовых руководств и опубликованной литературы часто не удается обнаружить достаточно много убедительных доказательств их валидности. Тем не менее в следующем разделе мы рассмотрим метод конструирования шкалы, который гарантирует, что она будет измерять состояние настроения, а не черту, устраняя тем самым одну из главных проблем, очерченных выше.

Ключевая характеристика; которая отделяет настроение от личностных черт, состоит в том, что настроение изменяется во времени, тогда как личностные черты остаются более или менее постоянными. Это основополагающее различие может быть использовано при конструировании шкал, в отношении которых можно показать, что они измеряют настроение, а не личность. Рассмотрим, например, опросник, состоящий из пяти утверждений, представленный в табл. 19.1.

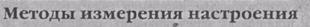

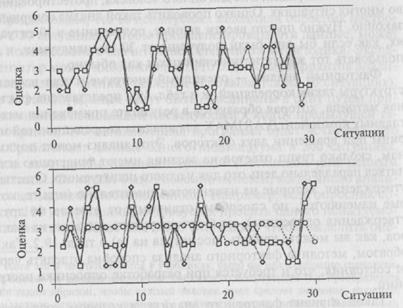

Предположим, что одного человека просят ответить на утверждения, указанные в табл. 19.1, в нескольких ситуациях. Например, представим себе, что испытуемый заполнял этот опросник из четырех пунктов в одно и то же время суток последовательно в течение 20 дней. Рисуя графики, в значительной степени похожие на те, которые изображены на рис. 19.1, можно показать, как ответы меняются день ото дня. (Я произвольно решил поместить ежедневные ответы на утверждения (а) и (Ь) на первый график, а ежедневные ответы на утверждения (с), (d) и (е) на второй график, поскольку нанесение всех пяти вариантов на один и тот же график мешало их восприятию.) Из графиков такого типа можно узнать довольно много о структуре настроений.

Например, ясно, что ответы на утверждения (а) и (Ь) обнаруживают тенденцию изменяться (возрастать и убывать) параллель-

Таблица 19.1 • Пять утверждений из гипотетического опросника

| Полностью согласен | Согласен | Нейтральное отношение | Не согласен | Полностью не согласен | |

| Ч | |||||

| (а) В данный момент | J | ||||

| я чувствую себя | |||||

| достаточно бодрым | |||||

| (Ь) Мне легко сосре- | |||||

| доточиться | |||||

| •t | |||||

| (с) Мое сердце силь- | j | ||||

| но бьется | |||||

| (d) Я обеспокоен | J | ||||

| больше чем обычно | |||||

| (е) Как правило, я | |||||

| предпочитаю одино- | |||||

| чество обществу дру- | |||||

| гих людей |

Рис. 19.1. Ежедневные ответы одного испытуемого на утверждения, приведенные в табл. 19.1.

но: если один из них имеет высокое значение, то и другой — тоже. То же самое справедливо и для пунктов (с) и (d). Утверждение (е) весьма интересно, поскольку ответы на него день ото дня варьируют относительно мало, последнее вряд ли удивительно, так как утверждение; по-видимому, измеряет не состояние, а личностную черту. (Оно выясняет, как человек чувствует себя обычно, а не то, как он чувствует себя в данный момент.) Таким образом, просто глядя на этот график, можно сказать, что пять заданий измеряют два различных состояния и одну черту.

Однако построение таких графиков — это занятие, требующее много времени, а интерпретация результатов не особенно «объективна»: нелегко увидеть, что происходит, когда число утверждений становится больше. К счастью, вы уже знаете, как анализировать такие данные.

Предположим, что мы подсчитали корреляции между оценками испытуемого по пяти утверждениям опросника. Это может показаться довольно странным, так как раньше мы вычисляли корреляции только для большого количества людей, протестированных в одной ситуации, а не для одного человека, протестированного во многих ситуациях. Однако проводить такой анализ совершенно законно. Нужно просто ввести данные, полученные в 30 ситуациях, как если бы они были подучены от 30 индивидуумов, и использовать тот же статистический пакет как обычно.

Факторный анализ — очевидный инструмент для изучения структуры таких корреляций, и в табл. 19.2 представлена факторная матрица, которая образуется в результате применения метода главных компонент/VARIMAX для анализа корреляционной матрицы при вращении двух факторов. Этот анализ может показать нам, сколько групп ответов на задания имеют тенденцию изменяться параллельно день ото дня у одного испытуемого. Ответы на утверждения, которые не изменяются значительно (или те, которые изменяются, но способом, отличным от ответов на другие утверждения опросника), не будут нагружать ни один из факторов, как вы можете увидеть, посмотрев на (е) в табл. 19.2. Таким образом, методика факторного анализа способна отделять черты от состояния, что и требуется при разработке опросника настроений.

Такой вариант факторного анализа, в котором корреляции между утверждениями вычисляются после предъяатения опросника одному индивидууму во многих ситуациях, известен как Р-техника,

Таблица 19.2

Факторный анализ ответов одного испытуемого на опросник, состоящий из пяти утверждений, предъявлявшийся в 30 ситуациях

| Факторная матрица | ||

| после вращения | ||

| Переменные | Фактор 1 | Фактор 2 |

| VI | -0,33391 | 0,85188 |

| V2 | -0,32985 | 0,87516 |

| V3 | 0,94627 | -0,08151 |

| V4 | 0,94616 | -0,15725 |

| V5 | -0,16903 | -0,34585 |

или Р-анализ, в отличие от более обычного метода факторного анализа (который принято называть R-техникой или обычной техникой).

Предположим, что 10 испытуемых заполнили опросник настроения в 30 ситуациях. Чтобы проанализировать эти данные, может быть использована в значительной степени та же методика. Экспериментатор может либо выполнить 10 отдельных вариантов анализа, используя Р-технику (каждый основывается на 30 ситуациях), либо 10 таблиц данных могут быть объединены в одну путем присоединения начала каждой последующей к концу предыдущей таким образом, что компьютерная программа будет «считать», что она обрабатывает данные одного индивидуума в 300 ситуациях. Иногда этот прием называют цепной Р-техникой или цепным Р-анализом. Он может быть особенно полезен, когда число анализируемых заданий особенно велико*. Например, если опросник содержит 100 утверждений, потребуется просить одного испытуемого заполнить его более чем в 100 ситуациях, чтобы выделить оце-

* Хотя это и не упоминается в учебниках, было бы целесообразно стандартизовать оценки по шкалам настроения для каждого испытуемого (т.е. преобразовать оценки таким образом, чтобы каждый человек имел среднее значение, равное О, а стандартное отклонение, равное 1, другими словами, получить z-величины), прежде чем проводить «объединение* данных и выполнять Р-анализ. Это предохранит от возникновения ошибок, обусловленных вмешательством черт, как вы можете убедиться, используя подготовленные данные.

ниваемые им состояния с помощью Р-техники, так как, по условию ее применения, должно быть больше ситуаций, чем утверждений, так же как должно быть больше испытуемых, чем утверждений, чтобы можно было применить R-технику. Это условие может истощить терпение испытуемого до предела. Наиболее приемлемым вариантом будет просить каждого, например, из 20 человек заполнить опросник в 10 ситуациях и затем выполнить цепной Р-анализ.

Можно также предъявить опросники большой группе людей в двух ситуациях, подсчитать различия между оценками индивидуумов по каждому из утверждений в двух ситуациях и подвергнуть факторному анализу эти разностные оценки. Этот прием также выявит любые состояния, которые оцениваются опросником, совершенно независимо от любых черт, которые присущи опрашиваемым. Этот прием иногда называют dR-техникой («разностное R»), или dR-анализом, так как она базируется на разностных оценках.

Этот абзац никаким образом не касается психологии настроения и мотивации. Однако пока мы обсуждаем тему хитроумных схем применения факторного анализа (таких, как Р-техника), я должен, видимо, упомянуть, что имеется несколько других приемов факторного анализа, которые могут быть с успехом использованы для исследования определенного рода данных. Некоторые из них включают подсчет корреляций между людьми по их ответам на утверждения (а не вычисление корреляций между ответами на вопросы на основе того, как люди отвечают на них). Кэттелл (Cattell, 1973, 1978; Cattell, Kline, 1977) обсуждает их достаточно полно. Использовались они недостаточно часто, а могут быть очень полезны.

Задание для самопроверки 19.2

(а) Почему при конструировании шкал настроения используют такие варианты факторного анализа, как Р-техника, цепная Р-техника и dR-техника?

(б) Как можно выявить количество и природу главных показателей настроения, используя Р-анализ?

Этот подход к формированию шкал настроения с использованием Р-анализа, цепного Р-анализа или dR-анализа одобрял Кэттелл, и он был использован для разработки Опросника восьми состояний (Curran, Cattell, 1976). К сожалению, однако, когда корреляции между утверждениями теста подвергают факторному

анализу, они просто оказываются не в состоянии сформировать восемь шкал, которые предсказывал Кэттелл (например, Barton etal., 1972), — ситуация, напоминающая ситуацию с опросником 16-PF, где в высшей степени изощренная методология по какой-то причине оказалась не в состоянии обеспечить технически адекватный тест. Казалось бы, есть множество возможностей для повторения этого исследования с использованием Р-анализа, цепного Р-анализа или dR-анализа, чтобы обнаружить главные факторы настроений, просматривающиеся в тщательно отобранном наборе утверждений, из которого удалены синонимы.

Экспериментальные схемы, упоминавшиеся выше, имеют четкое приложение к определению валидности шкал настроения. Например, в случае dR-анализа ранги поведения (это может быть дрожь, если нас интересует оценка тревожности) можно было бы получить в то же самое время, когда заполняются опросники. Различия между ранжируемым поведением индивидуумов в двух ситуациях можно было бы прокоррелировать с их ответами на задания или с факторами опросника. В случае Р-анализа оценки индивидуумов по каждому из факторов в каждой ситуации можно коррелировать с их уровнем поведения.

Подводя итоги, отметим, что важно обеспечить, чтобы шкалы настроения действительно измеряли настроения, а не личностные черты. Чтобы добиться этого, необходимо выделить группы заданий, ответы на которые возрастают и снижаются параллельно, когда их оценивают в нескольких ситуациях. Три варианта факторного анализа, служащие для достижения этого (Р-анализ, цепной Р-анализ и dR-анализ) обсуждались выше.

Измерение мотивации

Измерение мотивации выглядит обманчиво легким. Может казаться, что мотивация — это совершенно то же самое, что интенсивность интереса или сила установок, и для выявления мотивации необходимо лишь собрать вместе несколько хорошо отобранных тестовых утверждений (например, по шкале от 1 до 5 указать, насколько важны (а) секс, (б) пища, (в) безопасность...), подвергнуть их анализу заданий и факторному анализу и опубликовать шкалу мотиваций. Действительно, это именно то, что делается. Было разработано несколько тестов, чтобы измерять специфи-

ческие аспекты мотивации, например, «мотивацию достижений» (McClelland, 1961), которая предположительно объясняет, почему некоторые индивидуумы «заставляют себя напряженно трудиться», в то время как другие относятся к жизни более расслабленно. Однако, когда эту шкалу вместе с личностными шкалами подвергают факторному анализу, обнаруживается, что она является средством измерения не мотивации, а личности. Последнее в конечном счете вполне очевидно вытекает из природы понятия: не ясно, как мотивация достижений будет возрастать и падать с течением времени (что, как мы уже видели ранее, служит критерием мотивационного состояния). То же самое было установлено для тестов, предназначенных измерять «побуждения», постулированные МакДугаллом (McDougall, 1932) и Мюрреем (Murray, 1938) (для более детального ознакомления см.: Kline, 1993). Проблема заключается в том, что такие теоретики выясняют у людей, как те обычно относятся к сексу, безопасности, напряженной работе, к тому, чтобы производить хорошее впечатление на окружающих и т.д.; перечисленное на самом деле совершенно не выглядит как мотивационное состояние.

Основные критические замечания, направленные против опросников настроений, в равной степени приложимы к тем опросникам, которые претендуют на измерение мотивации. Как упоминалось выше, многие (может быть, все) опросники, предположительно оценивающие мотивацию, в действительности обнаруживают весьма существенные корреляции с главными личностными факторами. Это значит, что они вообще не способны измерять состояние настроения. Подобно этому не существует гарантии того, что утверждения в этих шкалах отобраны случайно (например, из слов, содержащихся в словаре, которые, возможно, могли бы описывать мотивацию) или что синонимы были удалены. Условия, в которых предъявляются опросники, так же, вероятно, влияют на мотивацию, как они влияют на настроение. Даже если индивидуум испытывает сильные похотливые чувства по отношению к человеку, сидящему рядом с ним (высокая степень сексуального влечения), кажется вероятным, что час, потраченный на заполнение скучного мотивационного опросника, повлечет за собой ослабление этих чувств.

Существуют также некоторые другие проблемы, в целом связанные с теорией мотивации. В начале века в качестве объяснения мотивации широкое распространение получили так называемые

теории инстинкта. Например, предполагалось, что люди агрессивны, потому что они наделены инстинктом агрессии. Однако этот подход явно проблема-ричен, поскольку эти теории имеют характер замкнутого круга — понятие агрессии используется для того, чтобы и описывать, и объяснять поведение. Инстинкт агрессии привлекается, чтобы объяснять, почему люди обнаруживают агрессивное поведение, но единственное доказательство существования инстинкта агрессии — это само агрессивное поведение. Более того, потенциально не существует ограничений на число инстинктов, которые могут быть идентифицированы. Существует ли инстинкт, заставляющий «огрызаться» на людей, которые тележкой переехали вам ногу в супермаркете? Или инстинкт, который заставляет есть фасоль? Число потенциальных инстинктов столь же велико, как число вариантов поведения, которые можно наблюдать, и такие инстинкты никоим образом не объясняют, почему возникают разные виды поведения. Таким образом, требуется лучший способ оценки мотивации.

И снова Кэттелл предлагает несколько обоснованных теоретических направлений (например, Cattell, Child, I975; Cattell, Kline, 1977) и утверждает, что необходимо сосредоточиться на двух основных проблемах. Основополагающие допущения таковы.

• Наша заинтересованность в объектах или в каких-то видах деятельности может пролить свет на то, что нас мотивирует. Возможно, что степень нашей заинтересованности в объекте или активности может проявлять себя многими способами (например, слова, срывающиеся с языка, иррациональное поведение, такие ошибки восприятия, как неправильное чтение знаков, когда «видится» название объекта или имя человека, интересующее нас, или ошибочное узнавание, когда незнакомца принимают за кого-то, известного нам) и, следовательно, опросники не могут затронуть все аспекты повышенного интереса.

• Каждая из таких сфер интереса может удовлетворять несколько базисных потребностей. Например, игра в футбол может обеспечить индивидууму компанию, возможность вести себя агрессивно (драчливо), а также получать внутреннее (физиологическое) удовольствие от тренировок.

Прежде всего необходимо иметь возможность выделить (и измерить), что именно мы подразумеваем под «интенсивностью ин-

тереса», а затем взглянуть на специфические цели, которые достигаются, и эмоции, которые переживаются, в процессе следования этим интересам. Например, предположим, что исследование демонстрируетt что агрессия — это «побуждение», которое мотивирует многих людей. В этом случае необходимо исследовать, почему именно агрессивное поведение овладевает некоторыми людьми, каковы цели их действий и эмоциональные последствия.

Предполагается, что аттитюды и интересы дают ключ к выделению основных характеристик мотивации, однако Кэттелл особенно критически относится к узкому взгляду на аттитюды, принятому социальными психологами, и, с моей точки зрения, по весомым причинам. Во-первых, имеются эмпирические доказательства (упоминавшиеся выше), которые дают основание считать, что большинство «мотивационных» опросников в действительности касается стабильных личностных черт и поэтому не говорит нам абсолютно ничего о мотивационных состояниях. Очевидный способ проверить это состоял бы в том, чтобы эмпирически определить, используя для этого обсуждавшиеся выше варианты факторного анализа -- Р-анализ, цепной Р-анализ или dR-анализ, будут ли ответы на утверждения таких опросников варьировать во времени. К сожалению, лишь немногочисленные попытки такого анализа появляются в литературе, и в этой области имеется множество возможностей для исследования.

Во-вторых, он утверждает, что люди могут просто не осознавать природу своих подлинных чувств и поведения, что придает самоотчетам сомнительную ценность. Таким образом, хотя социальные психологи и базирующиеся на клинике теоретики личности — такие, как Келли и Роджерс, выстраивают целостные теории на измерении аттитюдов, Кэттелл призывает к осторожности. Рассмотрим, например, вопрос: «Насколько вы религиозны?», на который надо ответить по шкале от 1 (совсем нет) до 5 (очень сильно). Одни люди могут утверждать, что они в высшей степени религиозны, потому что, как правило, не они первые в доме выключают религиозные программы, транслируемые по радио или телевидению, или потому, что у них есть сильная скрытая убежденность в том, что люди должны быть добры друг к другу, или они верят в какое-либо божество или божества. Другие могут иметь большую коллекцию икон, регулярно принимать участие в организованных религиозных мероприятиях, воздерживаться от пиши, благосостояния и брака ради сохранения духовной чистоты, быть

в высшей степени просвещенными в области учения своей религии и т.д.,.представляя такую степень причастности к обсуждаемой проблеме, которая может быть никогда и не рассматривалась первой группой. Таким образом, может быть, более разумно попытаться сделать заключение о силе интереса на основе поведения людей, а не опираясь на их отчет.

Кэттелл и Чайлд (Cattell, Child, 1975; перепечатано в: Cattell, Юте, 1977) описывают 68 «объективных» способов оценки силы интереса. Они включают предпочтение (например, выражаемое предпочтение молитвы по сравнению с рядом других специфических видов деятельности), круг чтения (доля религиозных книг), неспособность увидеть недостатки (например, невозможность перечислить многие отрицательные стороны выбранной формы религии), различные физиологические изменения (увеличение частоты пульса при виде значимого религиозного символа), количество времени и денег, затрачиваемых на деятельность, связанную с религией, знание религиозных фактов (которое, разумеется, также зависит от интеллекта), лучшее запоминание материала, связанного с религией, по сравнению с нерелигиозным материалом при предъявлении лабораторных тестов на память, убежденность в том, что виды активности, связанные с религией, в определенной степени лучше, чем многие другие (например, «лучше провести лишних 10 минут в молитве, чем проболтать с приятелем»), и т.д.

Предположим, что мы просим большую группу испытуемых выделить некоторые предметы или виды деятельности, по отношению к которъш может, по-видимому, существовать различная степень заинтересованности (их работа, футбольная игра, их религия, аборт, социализм и гастрономия). Используя некоторые или все из 68 способов получения показателей интереса, упоминавшихся в предыдущем абзаце, мы оцениваем выраженность интереса по отношению к каждому из названных видов деятельности. Вопрос заключается в том, насколько согласованно будут изменяться (усиливаться или ослабевать) все показатели интереса для каждого вида деятельности или существует несколько различных способов, посредством которых интерес может себя проявлять. Кэттелл (Cattell, 1957) сообщил только об одном исследовании. Он обнаружил, что, когда корреляции между различными показателями интереса были подвергнуты факторному анализу, появился не один, а семь факторов. Это важно, поскольку дает основание считать, что только одного метода (например, опросников) для измерения выражен-

ности интереса, вероятно, будет недостаточно, поскольку сила интереса сама имеет несколько весьма различных аспектов.

Альфа — это термин, данный Кэттеллом компоненту, который отражает сознательные желания, включая и те, которые нелогичны. Покупка платья, несмотря на ваше понимание того, что вы не можете себе этого позволить, — хороший пример альфа-компонента в вашем интересе к одежде. Бета-компонент отражает сознательные рациональные предпочтения такого типа, который будет выражаться в ответах на опросники, выясняющие, насколько сильно человек любит или не любит определенные виды деятельности. Покупка компьютера, поскольку вы знаете, что это полезное средство, помогающее в занятиях, — пример логической осознанной мотивации бета-типа. Кэттелл и Чайлд полагают, что их третий фактор мотивации, гамма, — форма мотивации, которая возникает потому, что индивидуум чувствует, что ему следует иметь интерес к чему-то. Кто-то может ощущать давление, заставляющее его слушать определенное музыкальное произведение или экспериментировать с наркотическими веществами, не потому, что они особенно хотят делать это, а потому, что они чувствуют, что это вид поведения, который ожидается от них группой их сверстников. Дельта — это чисто физиологический ответ на некоторые стимулы, который (и это заслуживает внимания), по-видимому, совершенно отличается от других аспектов интереса. Оказывается, что определенные зрелища и звуки могут непосредственно привести к изменениям в активности автономной нервной системы. Природа остальных трех факторов не столь хорошо понятна, поэтому я не буду их здесь рассматривать. Таким образом, когда психологи задаются вопросом, почему человек занимается какой-либо определенной деятельностью, они не получают на него однозначного ответа; необходимо рассматривать до семи главных причин, по крайней мере одна из которых является чисто физиологической. Импульсивное внутреннее чувство, логическое предпочтение, ощущение принудительности и возросший уровень физиологической активации — все это может сыграть свою роль, направляя наше поведение. Напряженный интерес к какому-то объекту или виду активности может возникнуть по многим причинам.

Дата добавления: 2015-03-03; просмотров: 927;