Выделяют пять основных этапов процесса проектирования ГИС. 5 страница

- каждый пространственный объект слоя или группы этих объектов имеют пользовательский идентификатор, который присваивается в процессе идентификации объектов;

- каждая запись в таблице атрибутивных данных характеризует пространственный объект или группу пространственных объектов, причем первое поле каждой записи зарезервировано под идентификатор.

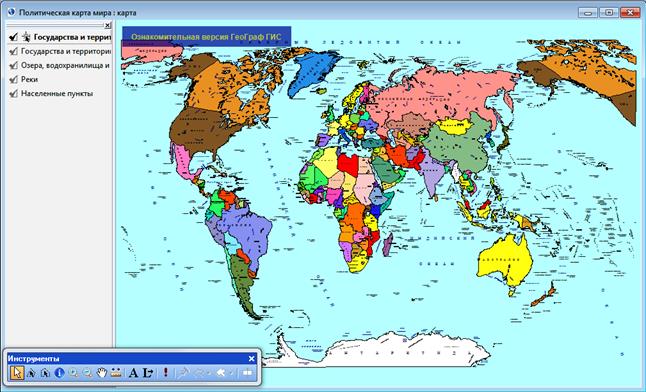

Рисунок 3 – Проект «Политическая карта мира» в ГеоГраф ГИС

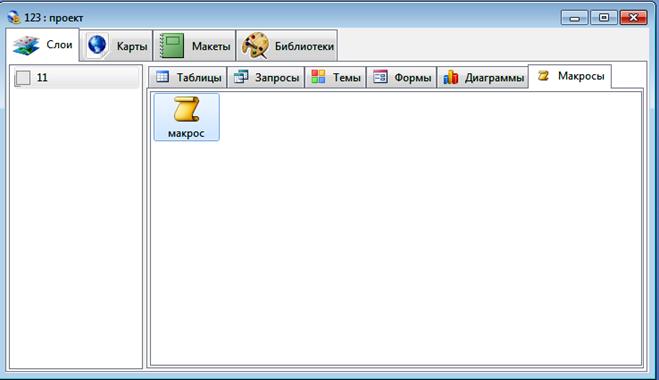

Некоторые из набора слоев в проекте ГеоГраф ГИС могут не иметь атрибутивных таблиц. В этом случае невозможно применение к данным слоям таких операций ГИС, как получение информации об объектах или поиск объекта по его атрибутивной характеристике, тематическое картографирование и др. Кроме таблиц база данных слоя может включать в себя: запросы, темы, формы, диаграммы, макросы.

Таблицы. Готовые таблицы атрибутивных данных в различных форматах могут быть подсоединены к векторным слоям. При ведении ГИС целесообразно использование не менее двух типов таблиц:

- таблицы с паспортными данными, содержащие сведения о том когда, кем, по каким исходным данным, по какой технологии создано координатное описание, какова его точность, достоверность и т.д.;

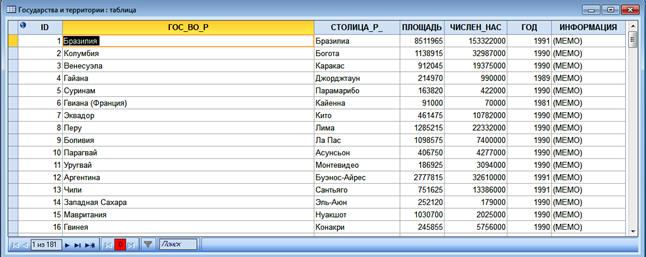

- таблицы с тематическими данными, характеризующими пространственные объекты (например, площадь, год создания, численность населения по странами и др., как показано на рисунке 4) [47].

Рисунок 4 – Таблица тематических данных, характеризующих объект «Страна»

Кроме того, для топологических слоев создаются таблицы пространственных связей объектов.

Структура данных в ГеоГраф ГИС.Основой построения тематических данных является отношение «пространственный объект – атрибуты объекта». Пространственный объект имеет уникальный идентификатор. Таким образом, каждая запись в тематической таблице состоит из поля с идентификатором пространственного объекта и полей, содержащих атрибутивную информацию.

Пространственные данные представляют собой набор слоев, каждый из которых содержит набор пространственных объектов (точек, дуг или полигонов). С каждым из слоев карты можно связать одну или несколько таблиц с атрибутивной информацией по объектам данного слоя. Одна запись в таблице соответствует одному объекту на карте. Пространственный объект может состоять из нескольких элементов, но логически представлять единое целое. В этом случае все составляющие сложного объекта могут иметь один и тот же идентификатор, и, соответственно, в таблице ссылаться на одну и ту же запись. Этот подход годится только в том случае, когда составные части сложного объекта не рассматриваются по отдельности.

Запросы. Они позволяют производить поиск данных в атрибутивной таблице и на карте по некоторому условию, производить вычисления над данными и показывать изменения на карте, а также изменять или удалять данные.

Осуществление запросов для описанной выше структуры данных обычно проводится двумя путями:

- пользователь выбирает объекты на карте для получения связанной с этими объектами атрибутивной информации;

- пользователь задает условия для атрибутов объектов, и объекты, атрибуты которых удовлетворяют заданным условиям, отображаются на карте.

При выборе объектов с карты происходит выборка идентификаторов указанных объектов и осуществляется поиск записей в тематической таблице.

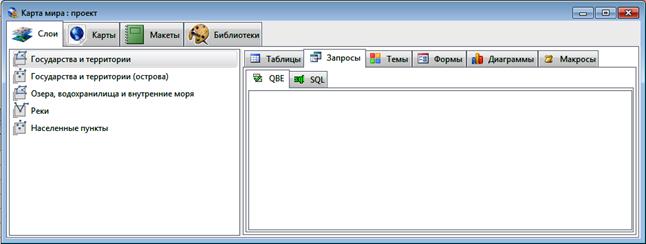

Осуществление запросов от тематических данных к карте является более сложной задачей и требует знание некоторого языка запросов для выражения условий выборки объектов. В настоящее время наиболее распространенными языками запросов для реляционных баз данных являются SQL и QBE, которыми и оперирует ГеоГраф ГИС (см. рисунок 5).

Язык запросов SQL характеризуется достаточно высокой сложностью и гибкостью при создании запросов. Для простого пользователя он слишком сложен и требует времени и усилий на его освоение. Использование данного языка лучше подходит для программиста, разрабатывающего проблемно-ориентированное приложение для базы данных со сложной структурой связей между элементами данных.

Рисунок 5 – Поля в ГеоГраф ГИС для написания запросов QBE и SQL

Язык запросов QBE, наоборот, предоставляет возможность наиболее быстро и эффективно выразить логические условия, по которым необходимо отобрать элементы данных. Поэтому для реляционных баз данных с достаточно простой структурой связей между таблицами использование этого языка предпочтительно для пользователя. Причем сама форма представления запроса является отображением привычной для пользователя табличной структуры данных и отношений между элементами данных.

Каждый из атрибутов объекта характеризуется типом данных, которым он представлен. Как правило, все типы данных сводятся к следующим: числовой тип, текст и дата.

Атрибут пространственного объекта может быть простым (качественное описание, количественная характеристика и т.д.) и сложным (код или ключевое слово для связи с другими таблицами). Например, атрибутом месторождения водоема может являться код (идентификатор) страны или региона, в котором он находится. Это позволит связать таблицу месторождений с таблицей стран или регионов, не хранить избыточную информацию и расширить возможности манипулирования этими данными. Такая связь таблиц называется объединением таблиц по общему полю. Результатом этой операции может являться новая таблица или временная логическая таблица. Для пользователя результат объединения представлен в виде таблицы той же структуры, что и основная таблица, для каждой из записей которой появляются новые поля из подсоединяемой таблицы. При этом данная связь не накладывает никаких дополнительных требований на пользователя при создании запросов и управлении данными, и с объединенной таблицей можно работать так же как и с простой.

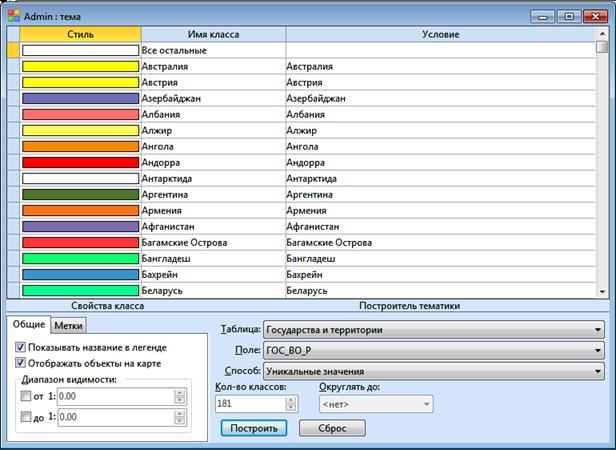

Темы. Результатом тематического картографирования по каждому отдельному слою является тема (см. рисунок 6). Тематическое картографирование включает в себя следующие этапы:

- выбор одной из атрибутивных таблиц, связанных со слоем;

- выбор одного из полей этой таблицы, по которому будет производится тематическое картографирование;

- классификация данных в выбранном поле;

- присваивание каждому классу графической переменной.

Рисунок 6 – Результат тематического картографирования

В результате каждый объект на карте будет отображается графической переменной того класса, в который он попадает.

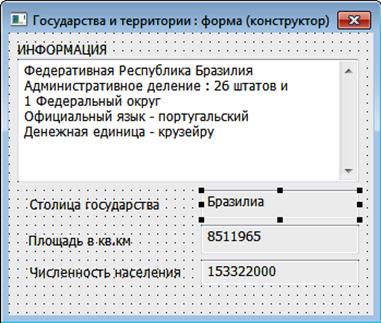

Формы.Они предназначены для просмотра атрибутивной информации об отдельном объекте в виде наглядного отчета. При создании или редактировании происходит автоматический переход в режим конструктора форм, показанном на рисунке 7.

Рисунок 7 – Конструктор форм

Форма позволяет выводить атрибутивную информацию об объекте. Форма создается в окне проекта, и относится к определенному слою. Для каждого слоя может быть создано множество форм. Формы, созданные для слоя, могут быть использованы в картах и в макетах печати текущего проекта.

Форма может включать в себя:

- данные из атрибутивных таблиц данного слоя

- растровые изображения

- фигуры – объекты, созданные непосредственно в форме

- кнопки, позволяющие выполнить макросы

- прочие элементы, расширяющие возможности представления данных – фаска, панель, группа, набор вкладок [47].

Конструктор форм содержит:

- макет формы;

- панель инструментов;

- инспектор объектов.

Макет формы позволяет сформировать расположение элементов в окне формы и задать их свойства, определять размеры самого окна с формой и его расположение на экране. Так же имеется возможность настроить режимы макета формы при помощи меню «Конструктор», указанных в таблице 1.

Таблица 1. Режимы макета формы

| Название режима | Описание режима |

| Сетка | отображение сетки |

| Выравнивание по сетке | выравнивание элементов по сетке при перемещении или изменении размеров |

| Настройка | задание параметров сетки |

Инспектор объектов содержит список свойств формы или выбранного элемента (многие свойства требуют выбора из списка). Для некоторых свойств, таких как «Шрифт» или «Рисунок», открывается дополнительное окно для выбора установок или загрузки внешних файлов. Некоторые свойства (например, «Имя») необходимо задавать вручную.

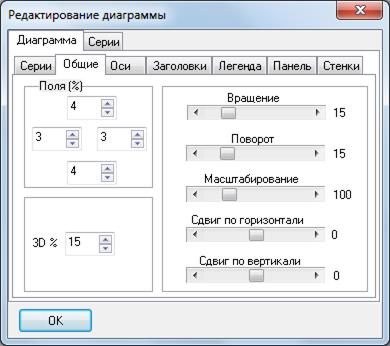

Диаграммы. В поле вкладки «Диаграммы» можно создать, просмотреть, отредактировать диаграмму, основанную на данных из таблиц.

Диаграмма представляет собой графическое представление атрибутивных данных, и наглядно показывает соотношение между какими-либо величинами. Диаграммы являются объектами базы данных слоя. Диаграмма может быть построена по данным, полученным после выполнения запроса или построения темы, а также в результате выполнения некоторых функций. Для каждого слоя может быть создано несколько диаграмм.

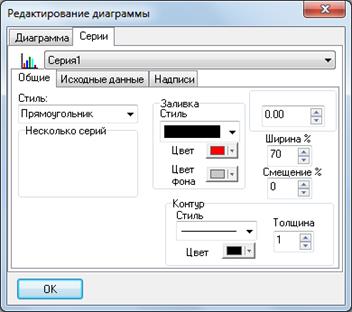

Окно редактора диаграмм содержит две страницы:

1. Диаграмма, с помощью которой происходит задание общих настроек диаграммы (см. рисунок 8);

Рисунок 8 – Страница редактора диаграмм «Диаграмма»

2. Серии, с помощью которой происходит настройка свойств отдельных серий (см. рисунок 9)

Рисунок 9 - Страница редактора диаграмм «Серии»

Каждая из этих страниц имеет ряд вкладок. В процессе проектирования все настройки, сделанные в редакторе, могут быть отображены в окне предварительного просмотра. Это позволяет более наглядно и эффективно осуществлять настройку.

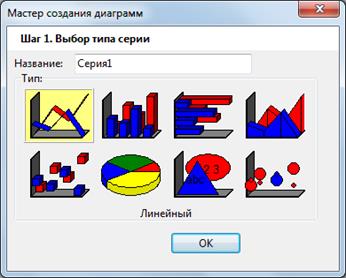

Данные, отображаемые в диаграмме, хранятся в сериях определенного типа (см. рисунок 10). Диаграмма может содержать одновременно несколько серий и не обязательно одного типа.

Рисунок 10 – Типы серий отображения данных

Варианты использования диаграмм:

- открытие окна с диаграммой вручную и помещение его рядом или поверх окна с картой;

- открытие диаграммы при помощи макроса;

- вызов диаграммы из формы;

- включение диаграммы как отдельного фрейма в макет печати.

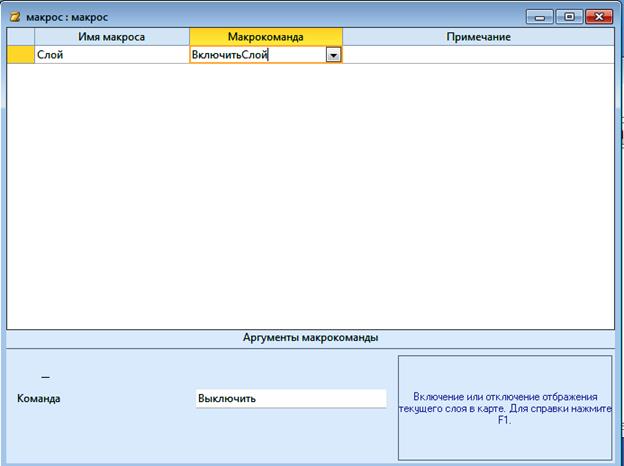

Макросы. Макрос представляет собой последовательность команд и их параметров, которая выполняется над объектами слоя. Макрос (см. рисунок 11) может включать в себя внутренние и внешние команды ГеоГраф ГИС, а также команды из атрибутивных таблиц.

Рисунок 11 – Макрос

Окно конструктора макросов (см. рисунок 12) содержит:

- таблицу команд, содержащую список команд макроса;

- поле аргументов макрокоманды.

Рисунок 12 – Конструктор макросов

Таблица команд состоит из трех столбцов: имя макроса, макрокоманда, примечание. Макрокоманда должна быть выбрана из списка (см. таблицу 2), а остальные поля заполняются произвольно или не заполняется совсем. Каждая команда располагается в отдельной строке.

Таблица 2. Список команд

| Название команды | Действие, осуществляемое командой |

| Запуск приложения | Запустить внешнее приложение |

| Выделить объект | В зависимости от заданных параметров можно снять или не снимать предыдущее выделение |

| Название команды | Действие, осуществляемое командой |

| Включить слой | В зависимости от заданных параметров позволяет: - включить слой для отображения - выключить слой для отображения - переключить в зависимости от текущего состояния. |

| Выделить объекты одного класса | Сселектировать объекты одного класса по найденному текущему объекту |

| Выделить объекты одного типа | Селектировать объекты одного типа по найденному текущему объекту |

| Выполнить запрос QBE | Выполнить QBE-запрос, имя которого указано в качестве параметра (запрос должен быть задан для текущего слоя) |

| Выполнить запрос SQL | Выполнить SQL-запрос, имя которого указано в качестве параметра (запрос должен быть задан для текущего слоя) |

| Выполнить пространственный запрос | Выделить объекты, удовлетворяющие результатам пространственного запроса: «Пересечение», «Полностью содержит», «Полностью попадает» |

| Задать тему | Активизировать тему, имя которой указано в качестве параметра (тема должна быть задана для текущего слоя) |

| Из таблицы | Выбрать файл внешней исполняемой программы или внутренней команды из специально выделенного поля атрибутивной таблицы слоя |

| Название команды | Действие, осуществляемое командой |

| Открыть диаграмму | Открыть диаграмму, имя которой указано в качестве параметра (диаграмма должна быть задана для текущего слоя) |

| Открыть карту | Загрузить карту, ранее созданную в данном проекте |

| Открыть проект | Загрузить в ГеоГраф ГИС файл проекта с расширением .ggp |

| Открыть таблицу | Открыть таблицу, имя которой указано в качестве параметра (таблица должна быть подсоединена к данному слою) |

| Открыть форму | Показать форму, имя которой указано в качестве параметра (форма должна быть задана для текущего слоя) |

| Песочные часы | Придает курсору в режим «песочные часы». Эту команду можно использовать для информирования пользователя, если выполнение макроса занимает продолжительное время |

| Показать выделенные объекты | Показать выбранные объекты текущего слоя или показать выбранные объекты во всех слоях |

| Показать объект | Показать объект на экране в масштабе, знаменатель которого указан в качестве параметра |

| Показать слой | Показать текущий слой в окне карты, если в качестве параметра задано имя слоя |

| Название команды | Действие, осуществляемое командой |

| ПроигратьMCI строку (файл, запись на CD и др. через Media Control Interface) | Например, проиграть видео, записанное в виде файла с расширением .AVI, который указан в качестве параметра; проиграть файл с аудиозаписью и др. |

| Проиграть звук | Проиграть звуковое сообщение, записанное в виде файла с расширением .WAV, который указан в качестве параметра |

| Сигнал | Выполнение макросов сопровождается звуковым сигналом |

| Снять выделение | Отменяет выделение объектов во всех слоях |

| Сообщение | Вывести на экран сообщение |

| Установить текущий идентификатор | Задать новый текущий идентификатор; после этого все последующие команды будут воспринимать его как текущий |

| Установить текущий слой | Изменяет текущий слой; после этого все команды будут выполняться по отношению к этому слою |

Макрос может быть выполнен:

- из окна проекта;

- из конструктора макросов;

- из карты.

Макрос может быть помещен на кнопку в окне «Форма информационной справки об объекте».

Карты. Картой называется композиция слоев. Проект может содержать несколько карт, с разным набором слоев, параметрами визуализации, оформлением объектов и др. Сама карта не содержит пространственных или атрибутивных данных, но определяет, какие слои используются, и каким образом они отображаются. В карту могут быть добавлены слои из числа имеющихся в проекте. При удалении слоя из карты, он останется в составе проекта. В карте могут быть использованы все объекты базы данных слоя – таблицы, запросы, темы, формы, диаграммы, макросы.

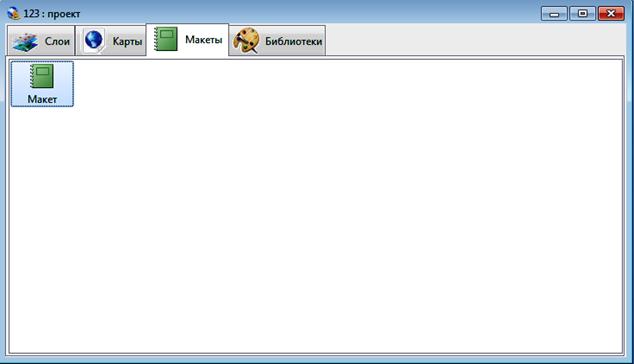

Макеты печати. Очень часто в ГИС появляется необходимость вывода сформированного картографического изображения в виде бумажной копии на принтеры, плоттеры или другие печатающие устройства. Географ ГИС позволяет вывести на печать карты, включая легенды, таблицы, диаграммы и формы, имеющиеся в проекте, а также любые растровые рисунки и текст. Для подготовки к печати формируется макет печати (см. рисунок 13). Для одного проекта можно сформировать несколько макетов печати.

Рисунок 13 – Макет печати

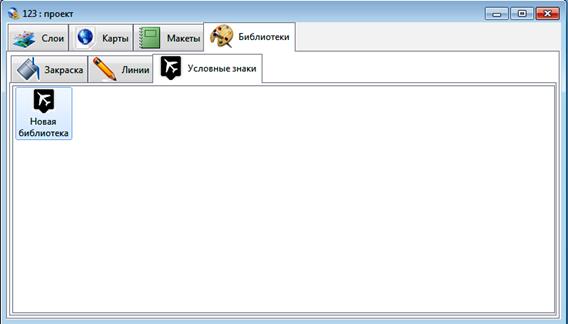

Библиотеки. ГеоГраф ГИС предоставляет пользователям широкие возможности по созданию и редактированию условных знаков для оформления карт (см. рисунок 14). В дополнение к стандартным библиотекам Windows вы можете добавить пользовательские библиотеки для точечных, линейных и полигональных объектов [47].

Рисунок 14 – Библиотеки: вкладка «Условные знаки»

Библиотеки условных знаков хранятся в отдельных файлах, что позволяет использовать одну библиотеку для множества карт, а также создавать и редактировать их отдельно от карты.

Вопросы и задания

1. Сформулируйте назначение ГИС GeoGraph, постройте рейтинг геоинформационных продуктов в мире и покажите место GeoGraph. Составьте таблицу с функциональными возможности GeoGraph.

2. Проведите инсталляцию системы GeoGraph, поясните организацию рабочего места пользователя в дереве директорий.

3. Покажите различные варианты запуска GeoGraph. Покажите, как проводить индивидуальную настройку системы.

4. Что понимается под организацией проекта? Создайте рабочий набор, сохраните данные.

5. Покажите объекты картографирования. Объясните, как производится их представление в ГИС. Покажите геометрические примитивы и охарактеризуйте типы объектов. Покажите структуру организации геоданных в GeoGraph на основе послойной организации цифровой карты.

6. Таблица GeoGraph, картируемые и некартируемые таблицы, открытие (загрузка) существующих таблиц (карт). Функции управления слоями.

7. Интерфейс пользователя, основное меню системы. Инструментальные панели

8. Основные функции и операции работы с существующими таблицами

9. Представление геоинформации в различных окнах

10. Системы координат, проекция карты

11. Создание новой таблицы (карты). Задание проекции, системы координат и единиц измерения. Создание объектов в новой таблице.

12. Управление таблицами и слоями цифровой карты. Установление графических атрибутов объектов карты, подписи на цифровой карте, особенности использования косметического слоя.

13. Сканерные технологии оцифровки карт. Настройка сканера для создания растрового образа бумажной карты. Открытие растрового файла.

14. Основы техники запросов к геоинформационной БД.

15. Сложный SQL – запрос по двум или нескольким таблицам. Пространственный SQL-запрос.

16. Работа с пространственными объектами. Создание буферных зон, комбинирование объектов, обобщение данных, разрезание объектов, удаление части и другие.

Список использованных источников

1. Берлянт А.М. Геоиконика. - М.: МГУ, АЕН РФ, "Астрея", 1996. -208 с.

2. Бугаевский Л.М., Вахромеева Л.А. Картографические проекции. - М.: Недра, 1992.-293 с.

3. Доклад о наиболее важных достижениях в области науки, техники и производства топографо-геодезических и картографических работ в Российской Федерации и за рубежом за 1995 г. - М.: ФСГиК, ЦНИИГАиК, 1995.-56 с.

4. Основы геоинформатики: в 2 кн: Учебное пособие для вузов. Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов – М. Академия, 2004 - 213 с.

5. ГИС в нашей жизни: История ГИС [Электронный ресурс]. – URL:

http://geo-vertex.ru/index.php?content=content/gic/gis_v_zgizn&meta=p_gis_v_zgizn (Дата обращения: 26.11.2012).

6. Ципилева Т.А. Геоинформационные системы: учеб. пособие. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2004. – 162 с.

7. Географ ГИС 2.0: Руководство пользователя. – М., 2002. – 230 с.

8. http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/GEOD/LEK/l18/L2.htm

9. http://www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=536299

10. http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65635a2bd78b5c53a89521206c37_0.html

11. http://www.skgmi-gtu.ru/aoi/Method/Geoinformacionnye_sistemy.htm

12. http://www.javable.com/columns/jdbc/workshop/01/

13. http://www.citymap.odessa.ua/?48

14. http://www.studmed.ru/view/lekcii-geoinformacionnye-sistemy-vilaykin_a1eae2940aa.html

15. http://www.freepapers.ru/22/bazy-dannyh/204725.1275147.list8.html

16. http://www.javatalks.ru/sutra139416.php

17. http://www.fmike.narod.ru/program/jdbc/preparedstatement.doc.html

18. http://edu2.tsu.ru/html/1846_new/text/g1.html

19. http://dcp.sovserv.ru/program/21395/2007/06/18/arcgis/print_comments.html

20. http://zik.at.ua/index/arcgis/0-13

21. http://rgabsolut.ru/ehkologiya/46/

22. http://chodex.ru/principy-ispolzovaniya-instrumentov-geoobrabotki-v-arcgis-api-for-silverlight/

23. http://www.economic-lib.ru/biznes-43-2/33.htm

24. http://ht.com.ua/index.php?page=content&content_id=57

25. http://www.mosclassific.ru/mExtra/termind.php?id=1401441

26. http://www.gisa.ru/13021.html

27. http://www.nirograf.ru/bookinfo-pivnyaka-gg/pivnyaka-gg-tolkovyy-slovar-po-informatike-razdel-4.html?start=80

28. http://www.bibliotekar.ru/biznes-43-2/33.htm

29. http://www.compress.ru/article.aspx?id=9696&iid=409

30. http://www.resolventa.ru/data/tregeinform/tr509.pdf

31. http://terraingis.ru/catalog/read/vizualizatsiya.html

32. Кошкарев А.В., Каракин В.П. Региональные геоинформационные системы. – М.: Наука, 1987.

33. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. – М.: Картгеоцентр геодезиздат, 1993.

34. Кузнецов О.Л., Никитин А.А. Геоинформатика – М.: Недра, 1992.

35. Линник В.Г. Построение геоинформационных систем физической географии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.

36. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.

37. Трофимов А.М., Панасюк М.В. Геоинформационные системы и проблемы управления окружающей средой. – Казань, 1984.

38. Цветков В.Я. Геомаркетинг: прикладные задачи и методы. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 238 с.

39. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии – М.: Финансы и статистика, 1998. – 288 с.

40. Шайтура С.В. Геоинформационные системы и методы их создания. – Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 1998. – 252 с.

41. Экоинформатика. Теория, практика, методы и системы. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992.

42. Демерс, Майкл Н. Географические информационные системы: пер. с анг. – М.: Дата+, 1999г.

43. Журкин И.Г., Шайтура С.В. Геоинформационные системы. – Москва: КУДИЦ-ПРЕСС, 2009.

44. Geoinformation, Geodaten, Geoinformatik. Lernmodul 1. Projekt im Rahmen des BMBF-Programms „Neue Medien in der Bildung“. Online-ресурс: http://www.geoinformation.net/, 29.03.2012.

45. ГИС в нашей жизни: История ГИС [Электронный ресурс]. – URL:

http://geo-vertex.ru/index.php?content=content/gic/gis_v_zgizn&meta= p_gis_v_zgizn (Дата обращения: 26.11.2012)

46. Ципилева Т.А. Геоинформационные системы: учеб. пособие. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2004. – 162 с.

47. Географ ГИС 2.0: Руководство пользователя. – М., 2002. – 230 с.

48. Thomas Brinkhoff, Geodatenbanksysteme in Theorie und Praxis, Wichmann Verlag 2005

49. Rigaux, Scholl, Voisard: Spatial Databases with Application to GIS, Morgan Kaufmann Publisher 2002

Дата добавления: 2015-01-13; просмотров: 2278;