Общий, предельный и средний продукт труда при производстве обуви

| Число занятых в день рабочих | TPL в день (десятки пар) | MPL (MPL= AQ /AL) | APL (APL=Q/L) |

| 0,5 | 0,5 | 0,5 | |

| 1,2 | 0,7 | 0,6 | |

| 2,1 | 0,9 | 0,7 | |

| 3,5 | 1,4 | 0,87 | |

| 4,5 | !,0 | 0,9 | |

| 4,8 | 0,3 | 0,8 | |

| 4,8 | 0,68 | ||

| 4,6 | -0,2 | 0,57 | |

| 4,3 | -0,3 | 0,47 | |

| 3,6 | -0,7 | 0,36 |

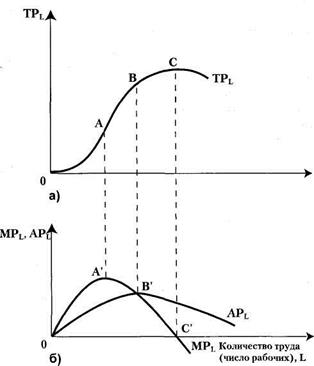

На основе данных таблицы 2 построим кривые общего, предельного и среднего продукта переменного фактора и проанализируем их.

Как видно из рисунка 2а, кривая общего продукта (ТР) проходит три стадии, каждой из которых соответствуют отрезки кривой, ограниченные точками А, В, С, представляющими особый интерес. Следует заметить, что каждая из этих трех точек имеет свою проекцию на кривых предельного и среднего продукта - точки А', В', С' (см. рис. 2).

|

Рис.2. Общий, предельный и средний продукт переменного фактора

Точка А на отрезке ОА представляет собой точку изгиба, где кривая общего продукта изменяет свою выпуклость. Это связано с тем, что рост общего продукта ускоряется до этой точки (в нашем примере ей соответствует общий продукт, равный 3,5 десятков пар обуви), так как предельный продукт переменного фактора L на отрезке ОА устойчиво и быстро растет. Это означает, что каждая дополнительная единица фактора L увеличивает общий объем производства на большую величину по сравнению с предыдущей. Именно точка А на кривой общего продукта соответствует максимальному значению предельного продукта (в нашем примере он равен 1,4 десятка пар обуви).

На отрезке АС рост общего продукта замедляется, так как предельный продукт фактора L начинает устойчиво снижаться, хотя и имеет положительное значение. Это означает, что каждая дополнительная единица фактора L увеличивает общий объем производства на меньшую величину по сравнению с предыдущей. Поэтому на отрезке АС кривая общего продукта изменяет свою выпуклость по отношению к отрезку ОА. Точка В на кривой (TPL) показывает тувеличину общего продукта, при которой предельный и средний продукт равны. В точке С общий продукт достигает своего максимального значения (в нашем примере 4,8 десятка пар обуви), а предельный продукт равен 0.

После точки С кривая общего продукта начинает снижаться, так как предельный продукт принимает отрицательные значения. Это означает, что дальнейшее увеличение количества переменного фактора приведет к сокращению величины общего продукта.

Существует определенная зависимость между предельным и средним продуктом переменного фактора, что хорошо видно на графике (см. рис. 26). Предельный продукт достигает своего максимального значения раньше, чем средний продукт. Когда величина предельного продукта превышает величину среднего продукта, тогда кривая АРL возрастает и наоборот, когда величина предельного продукта меньше величины среднего продукта, кривая АРL убывает. Из этого следует, что кривая предельного продукта (МРL) пересекает кривую среднего продукта (APL) в точке максимума последнего.

Рассмотренные выше кривые общего и предельного продукта отражают тенденцию, известную как закон убывающей предельной производительности (доходности) факторов производства.Этот закон гласит, что, по мере увеличения количества переменного фактора при неизменном количестве всех остальных будет достигнут такой рубеж, после которого предельный продукт переменного фактора начнет уменьшаться. Данный закон не имеет четкой системы доказательств, он основан на здравом смысле и эмпирических наблюдениях.

Закон убывающей предельной производительности факторов можно проиллюстрировать на примере нашей обувной фабрики (см. таблицу 2). Если фирма наймет одного рабочего, то при существующей технологии он не сможет обслуживать одновременно все семь станков. Очевидно, что при такой комбинации труда и капитала выпуск продукции будет весьма невелик. Если фирма привлечет несколько дополнительных рабочих, так, чтобы они смогли использовать все семь станков, то выпуск обуви резко увеличится. Это означает, что предельный продукт каждого дополнительною рабочего возрастает. Если фирма будет продолжать увеличивать количество рабочих, то станочный парк окажется слишком маленьким для них, и предельный продукт каждого из этих рабочих начнет постепенно снижаться до тех пор, пока не достигнет нуля. Соответственно, темп прироста общего продукта замедлится. И, наконец, мы столкнемся с ситуацией, когда предельный продукт еще одного дополнительно нанятого рабочего примет отрицательное значение, так как для равномерной загрузки рабочих предприниматель вынужден будет чередовать их работу у станков.

Это неизбежно приведет к потере времени функционирования станков и соответственно к снижению объема выпускаемой продукции. В нашем примере это восьмой нанятый рабочий.

Таким образом, теория предельной производительности факторов имеет исключительно важное значение для определения оптимального сочетания факторов при выпуске продукции.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое общественное производство и какова его структура? Назовите основные моменты процесса труда.

2. Что такое нематериальное производство?

3. Что вы понимаете под факторами общественного производства и какие виды доходов они создают?

4. Что такое общественный продукт и какие стадии в своем движении он проходит?

5. Что такое воспроизводство, каким оно бывает?

6. Чем производительность труда отличается от интенсивности труда? Приведите примеры.

7. Дайте определение понятию «эффективность». В чем она выражается на разных уровнях экономики.

8. Что вы понимаете под экономической эффективностью и экономическим эффектом? Какова их экономическая сущность и методика определения?

9. Охарактеризуйте понятие «производственная функция»? Каковы ее основные общие свойства?

10. Что показывает кривая производственных возможностей?

11. Что представляет собой предельный продукт фактора производства?

12. В чем смысл закона убывающей предельной производительности (убывающей отдачи)? Как он соотносится с законом возрастания вмененных издержек?

Список литературы

1. Куликов Л.М. Экономическая теория: учебник. – М.: Проспект, 2006. – С. 46–75, 103–114.

2. Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. − М.: ИНФРА-М, 2000. − С. 36–39, 150–158.

3. Курс экономической теории: учебник / под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – 5-е испр. и перераб. изд. – Киров: АСА, 2005. – С. 47–56, 220–229.

4. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учеб. пособие / под ред. проф. А.В. Сидоровича. – М.: Дело и Сервис, 2001. – С. 23–27.

5. Попов А.И. Экономическая теория: учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – С. 25–32.

6. Самуэльсон П.Э., Нордхаус В.Д. Экономика: Пер с англ., 18-е изд. – М.: ООО « И.Д. Вильямс», 2009– С. 53–54.

7. Экономика: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.С. Булатова. – М.: Экономистъ, 2005. – С. 81–92.

8. Экономическая теория: учебник для вузов. / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – С. 42–54.

9. Экономическая теория (политэкономия): учебник / под общ. ред. В.И. Видяпина и Г.П. Журавлевой. – 4-е изд., – М.: ИНФРА–М, 2004. – С. 216–239.

10. Экономическая теория: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. – М.: Экзамен, 2004. – С. 49–60.

11. Экономическая теория: учебник / Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова. – М.: Эксмо, 2008. – С. 46–57.

12. Экономическая теория: учебник / С.С. Носова. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 49–51.

13. Экономическая теория: учеб. пособие / В.В. Янова, Е.А. Янова. – М.: Эксмо, 2009. – С. 96–114.

Дата добавления: 2017-01-29; просмотров: 3046;