Пример подсчета запасов по методу геологических блоков

| Номер блока | Категория запасов | Площадь блока, тыс.м2 | Средняя мощность, м | Объем блока, тыс. м3 | Плотность, т/м3 | Запасы руды, тыс.т | Содер- жание меди, % | Запасы металла, тыс.т |

| В | 25,6 | 4,3 | 110,1 | 3,1 | 341,3 | 1,48 | 5,09 | |

| С1 | 44,2 | 2,8 | 123,8 | 3,0 | 371,4 | 1,25 | 4,64 | |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| _________ Итого В | - | - | - | - | 341,3 | 1,48 | 5,09 | |

| С1 | - | - | - | - | 652,4 | 1,34 | 8,75 | |

| С2 | - | - | - | - | 112,0 | 1,10 | 1,23 | |

| _________ Всего В+С1+С2 | - | - | - | - | 1105,7 | 1,36 | 15,07 |

На поисковой стадии для подсчета запасов категории С2 применяется еще один вариант метода геологических блоков - среднеарифметический метод. Он отличается тем, что из-за малого числа разведочных выработок, невысокой достоверности контура рудного тела (и как следствие, результатов подсчета) параметры подсчета – среднюю мощность, среднюю плотность и среднее содержание – находят по упрощенным формулам как среднеарифметические из измеренных значений.

Метод параллельных сечений, который часто называют методом разрезов, - второй по распространенности. Его применяют для подсчета запасов сравнительно мощных рудных тел. Для рудных тел сложной формы, смятых в складки или имеющих сложное внутреннее строение, он является наиболее приемлемым. В зависимости от системы разведки главными чертежами, используемыми для подсчета запасов, являются либо вертикальные геологические разрезы (вертикальные сечения), либо погоризонтные планы (горизонтальные сечения). На этих чертежах проводится оконтуривание подсчетных блоков и измерение их площадей. Контуры подсчетных блоков проводят с учетом геологических границ рудных тел, категорий запасов, а иногда и горно-технических требований. Если указано в кондициях, то отдельно оконтуривают и промышленные сорта руд внутри рудных тел.

Разведочные сечения должна дополнять схема их размещения, которая позволяет определить расстояние между соседними сечениями. Для вертикальных сечений необходимо иметь план расположения разведочных линий, а для горизонтальных сечений - проекции рудных тел и горизонтов горных работ на вертикальную плоскость.

Различают два вида подсчетных блоков. Одни подсчетные блоки заключены между двумя соседними разведочными сечениями (опираются на два сечения), а другие - ограничены только с одной стороны, что обычно имеет место на флангах рудных тел при их выклинивании.

На рис.30 между разведочными линиями 1 и 2 выделены три подсчетных блока: окисленных руд по категории В, первичных руд по категории В и первичных руд по категории С1. Каждому блоку присвоен порядковый номер, который должен быть показан на обоих геологических разрезах. Таким образом, подсчетный блок заключен между двумя параллельными разведочными сечениями.

|

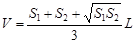

Для примера рассмотрим подсчет запасов в блоке 2-В. Вначале измеряют площади блока в сечениях S1 и S2. Далее по плану расположения разведочных линий определяется расстояние между сечениями L, что позволяет рассчитать объем блока по формуле, применяемой для усеченной пирамиды:

. (9)

. (9)

Если площади S1 и S2 различаются между собой незначительно, менее чем на 40 %, то без потери точности вычислений можно использовать более простую формулу объема усеченного клина

. (10)

. (10)

Зная объем блока, по формулам (7) и (8) вычисляются запасы руды и металла.

Если подсчетный блок ограничен с одной стороны, а в другом разведочном сечении он отсутствует, то подсчет объема блока зависит от принятой гипотезы выклинивания рудного тела. Если рудное тело между сечениями не выклинивается, а ограничено (срезано) разрывным нарушением или интрузивным контактом, то объем вычисляется как объем призмы:

V = SL,

где L - расстояние от сечения до плоскости, ограничивающей распространение оруденения.

Если рудное тело выклинивается в линию на расстоянии L от сечения, то принимается формула объема клина

V = SL/2.

Наконец, в том случае, когда рудное тело выклинивается в точку, используется формула объема пирамиды

Формулу выбирают, исходя из геологических соображений о характере выклинивания рудного тела. Результаты подсчета оформляют в виде таблицы (табл.21).

При использовании формул (9) и (10) раздельный подсчет запасов сортов руд в рудных телах всегда дает меньший объем, чем общий. Чтобы устранить это расхождение, необходимо либо ввести поправочный коэффициент к объемам сортов руд, либо производить их статистический подсчет, используя коэффициент рудоносности для каждого сорта.

Таблица 21

Дата добавления: 2016-05-05; просмотров: 2918;