Путь к новой системе макрорегулирования

Мы находимся сейчас в самом начале пути к новой системе регулирования национального хозяйства России. В связи с этим приходится говорить о стартовом отрезке еще не пройденной дороги и о нерешенных проблемах.

Исходной являетсяпроблема выбора макроэкономического регулятора.

В самом начале экономических реформ- уже в 1992г.- было ясно, пожалуй, только одно: надо уходить вперед от командно-административной системы управления национальным хозяйством. Но какой иной тип макрорегулятора выбрать? По этому поводу у экономистов и государственных деятелей России не было единства и согласия.

Выбор был сделан российским правительством в пользу самого быстрого перехода от одной крайности (командной системы) к противоположной (либеральной рыночной экономике). Реформаторы обосновывали свой выбор, исходя из классической либеральной и новоклассической модели рыночного саморегулировапия. Весь расчет строился на том, что так называемая “невидимая рука” - свободный рынок - возьмет на себя все бремя хозяйственного механизма.

Однако нам хорошо известно, что в 1992 г. в нашей стране появились лишь первые зачатки рыночных отношений, не принявших цивилизованную форму. Что касается развитого конкурентного рынка, способного регулировать хозяйственные связи, то он появится, по-видимому, не скоро.

Другой проблемой преобразования системы управления в России является определениеотношения к институтам плановой организации народного хозяйства.

В 1992г. российское правительство одномоментно уничтожило “до основания” институты административного регулирования производства. Так, был упразднен Государственный плановый комитет (Госплан), который разрабатывал централизованные планы и прогнозы социально-экономического развития. Перестал существовать Государственный комитет по материально-техническому снабжению, который в соответствии с народнохозяйственным планом обеспечивал все отрасли средствами производства. Таким образом, в ожидании “невидимой руки”, образно говоря, отрубили “видимую руку” государственного макрорегулирования. К этому надо добавить, что еще раньше государство утратило контроль за хозяйственной деятельностью тех предприятий, которые находились в рамках государственной собственности.

Правительство Российской Федерации в 1993г. признало, что в итоге реформ государственные предприятия оказались неподконтрольны ни рынку, которого еще не было, ни плану, которого уже не стало, ни государству как собственнику. Надо было находить выход из этой тупиковой ситуации.

По мнению правительства, в первую очередь надо было наладить управляемость макроэкономики. Для этого потребовалось направить государственную деятельность по таким каналам:

а) придать преобразования макрорегулятора институциональное направление, то есть создать государственные и иные институты (органы), которые усиливают управляемость национальной экономикой (развить хозяйственное законодательство, провести демонополизацию, создать институты рыночного хозяйства и т. п.);

б) восстановить управление в государственном секторе, в частности создать казенные предприятия (прямо подчиненные правительству), перевести часть фирм на полный коммерческий расчет (однако здесь государство назначает руководителей), расширить управление предприятиями через акционерную форму (в них государство владеет контрольным пакетом акций);

в) сделать экономику социально ориентированной. Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации (1993 г.) государство в нашей стране обязано обеспечить “достойную жизнь и свободное развитие человека”. В Конституции конкретно указаны обязанности такого “социального государства”.

Однако реформы, сопровождающиеся кризисным спадом экономики, не дали желаемых социальных результатов. В 1992-1995 гг. произошло невиданное в мирное время падение уровня жизни народа. Об этом достаточно красноречиво говорят две цифры. По уровню потребления населением продуктов питания страна откатилась назад на 33 года. Реальная заработная плата в 1994г. составляла только 36% к уровню декабря 1990 г.

Наконец, серьезной проблемой является установлениеэффективных методов экономического регулирования.

Между тем с самого начала экономических реформ стали применяться такие методы регулирования, которые усиливали нестабильность национальной экономики:

а) для покрытия большого бюджетного дефицита государство ввело огромный инфляционный налог. Однако чрезмерно высокие темпы инфляции нанесли сильный удар по экономике;

б) необычайно высокие налоги подорвали нормальную заинтересованность предпринимателей и работников в увеличении производства.

В упомянутом ранее докладе Мирового банка “Государство в меняющемся мире” (1997) говорится, что Россия находится в группе стран с неэффективной и не вызывающей доверия ролью государства.

Стало быть, поныне актуальными являются задачи:

усилить государственное регулирование макроэкономики по ее управленческой вертикали;

более широко применять экономические методы регулирования национального хозяйства;

придать всему хозяйственному развитию социальную направленность.

Данные задачи непосредственно связаны с разработкой и осуществлением государственного бюджета, анализу которого посвящается следующая тема.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Барр Р. Политическая экономия: В 2 т. Т. 2. Тема 1. Подтема 11. М., 1995.

Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. М., 1976. Гл. XXIV, XXV, XXVI.

КейнсДж. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.

Корнай М. Путь к свободной экономике / Пер. с англ. М., 1990.

Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М., 1993.

ЛеонтьевВ. Экономические эссе.М., 1990. С; 11-17, 215-241.

Макмиллан Ч. Японская промышленная система.М., 1988.

Менкью Н. Г. Макроэкономика.М., 1994. Гл. 12, 15.

ПигуА. Экономическая теория благосостояния. М., 1985.

Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. Экономика. М., 1997. Гл. 2.

Фишер С., ДорнбушР., ШмалензиР. Экономика. М., 1993. Гл.4, 1, 22.

Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1992.

ТЕМА 17 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

§ 1. ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Финансы и их роль

Очень важным и эффективным рычагом воздействия на экономику являются финансы, которыми обладает государство.Финансы (лат. fmancia - наличность, доход) - совокупность всех денежных средств, которыми обладают домашние хозяйства, предприятия и государство.

Давайте рассмотрим структуру финансовой системы и взаимосвязи между ее основными частями.

На уровне физических и юридических лиц - на предприятиях и в домашних хозяйствах - образуютсяпервичные финансы. Здесь собственники факторов производства применяют труд и его вещественные условия для получения изначальных доходов, в том числе денежных средств. Эта финансовая деятельность включает два момента: образование денежных средств и их расходование. На уровне низовых звеньев национального хозяйства доходы и расходы балансируются (уравновешиваются) следующим образом. На фирмах состояние финансов отражается в счете прибылей и убытков (затрат). В домашнем хозяйстве полученные доходы (от использования факторов производства) сопоставляются с расходами (затратами на текущие потребление и сбережения).

Вторичные финансы государства образуются в результате последующего распределения (или перераспределения) первичных доходов главным образом с помощью налогов.Налоги - обязательные платежи, которые государство взимает с учетом величины начальных доходов предприятий и населения.

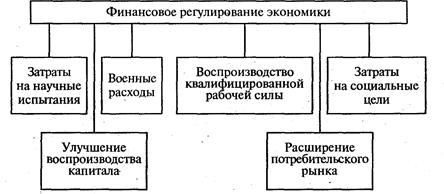

Возрастание регулирующей роли государства привело к абсолютному увеличению объема финансовых ресурсов, которыми оно стало располагать, и относительному возрастанию доли государства в совокупной сумме денежных средств общества. Если в начале столетия в ведущих западных странах через государственные финансы перераспределялось 9-18% национального дохода, то с 60-70-х годов - 50% и более. Новые явления в развитии финансов обусловлены научно-технической революцией, расширением нерыночного сектора экономики, интернационализацией производства и усилением воздействия государства на экономику. В связи с этим можно отметить несколько современных направлений финансового регулирования (рис. 17.1).

Рис; 17.1. Современные направления государственного финансирования экономики

Для расширения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ государство активно проводит инновационные программы в своем секторе и стимулирует техническое обновление производства в других звеньях национального хозяйства. Средства государственного казначейства широко расходуются на кредиты, субсидии (денежные пособия) и дотации предпринимательскому капиталу в соответствии с различными государственными заказами. Важным направлением финансирования являются возросшие расходы на образование, изменение профессиональной структуры и повышение квалификации рабочей силы.

Национальные финансы играют важную роль в расширении государственного потребления, которое создает дополнительный спрос, расширяет внутренний рынок. Этим же целям соответствуют закупки товаров и услуг на военные цели. Расходы государства на оплату военных заказов, крупные налоговые льготы делают очень выгодным производство вооружений.

Регулированию экономики способствуют расходы на социальные цели. Они позволяют расширить потребление товаров и услуг, поскольку ассигнование на социальную инфраструктуру (строительство школ, больниц, жилых домов) расширяет рынок сбыта для многих отраслей хозяйства.

Структура и объемы государственных финансов, их роль в воспроизводстве и распределении национального продукта в странах Запада существенно изменяются в зависимости от характера хозяйственной роли государства. Заметное влияние на последнюю оказывают, экономические теории финансового регулирования.

Во второй половине XX в. современные монетаристы выдвинули новый вариант количественной теории денег -теорию избыточного спроса. Причину инфляции они усматривают не в росте денежной массы, а в увеличении потребительского спроса. Исходя из этого, были разработаны практические методы изъятия избыточного спроса населения: повышение налогов, выпуск займов, замораживание заработной платы, осуществление “принудительных сбережений”. С этих позиций после второй мировой войны в странах Запада проводились денежные реформы, в том числе применялось так называемое блокирование счетов вкладчиков в банках (прекращение выдачи денежных средств вкладчикам). Подобную же политику Международный валютный фонд применял к развивающимся странам, имевшим большую внешнюю задолженность.

В противовес монетаризму современные последователи концепции Дж. Кейнса -новокейнсианцы считают необходимой денежную экспансию (путем выпуска облигаций, государственных займов и других операций на открытом рынке). Они отдают предпочтение таким финансовым рычагам, как предоставление фирмам льготных государственных кредитов (особенно при экспорте товаров), субсидирование крупного капитала в прямой или скрытой форме, дефицитное финансирование государственных закупок товаров и услуг (в первую очередь вооружений). Главное внимание новокейнсианцы уделяют разработке фискальной политики.

Дата добавления: 2016-06-24; просмотров: 666;