ОСНОВЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Издание второе, исправленное и дополненное

В Наставлении излагаются основные сведения из баллистики и теории стрельбы из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов, знание которых необходимо для сознательного и глубокого изучения вопросов устройства и сбережения оружия, приемов и правил стрельбы из него.

Глава I СВЕДЕНИЯ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ

1. Внутренняя баллистика — это наука, занимающаяся изучением процессов, которые происходят при выстреле, и в особенности при движении пули (гранаты) по каналу ствола.

Выстрел и его периоды

2. Выстрелом называется выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

3. При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие явления. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. При сгорании порохового (боевого) заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки ствола и затвор. В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и врезается в нарезы; вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. Давление газов на дно гильзы вызывает движение оружия (ствола) назад. От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит их растяжение (упругая деформация), и гильза, плотно прижимаясь к патроннику, препятствует прорыву пороховых газов в сторону затвора. Одновременно при выстреле возникает колебательное движение (вибрация) ствола и происходит его нагревание.

Раскаленные газы и частицы несгоревшего пороха, истекающие из канала ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом порождают пламя и ударную волну; последняя является источником звука при выстреле.

При выстреле из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола (например, автомат и пулеметы Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, станковый пулемет Горюиова), часть пороховых газов, кроме того после прохождения пулей газоотводного отверстия устремляется через него в газовую камору, ударяет в поршень и отбрасывает поршень с затворной рамой (толкатель с затвором) назад.

Пока затворная рама (стебель затвора) не пройдет определенное расстояние, обеспечивающее вылет пули из канала ствола, затвор продолжает запирать канал ствола. После вылета пули из канала ствола происходит его отпирание; затворная рама и затвор, двигаясь назад, сжимают возвратную (возвратно-боевую) пружину; затвор при этом извлекает из патронника гильзу. При движении вперед под действием сжатой пружины затвор досылает очередной патрон в патронник и вновь запирает канал ствола.

При выстреле из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии отдачи (например, пистолет Макарова, автоматический пистолет Стечкина, автомат обр. 1941 г.), давление газов через дно гильзы передается на затвор и вызывает движение затвора с гильзой назад. Это движение начинается в момент, когда давление пороховых газов на дно гильзы преодолевает инерцию затвора и усилие возвратно-боевой пружины. Пуля к этому времени уже вылетает из канала ствола. Отходя назад, затвор сжимает возвратно-боевую пружину, затем под действием энергии сжатой пружины затвор движется вперед и досылает очередной патрон в патронник.

В некоторых образцах оружия (например, крупнокалиберный пулемет Владимирова, станковый пулемет обр. 1910 г.) под действием давления пороховых газов на дно гильзы вначале, движется назад ствол вместе со сцепленным с ним затвором (замком). Пройдя некоторое расстояние, обеспечивающее вылет пули из канала ствола, ствол и -затвор расцепляются, после чего затвор по инерции отходит в крайнее заднее положение и сжимает (растягивает) возвратную пружину, а ствол под действием пружины возвращается в переднее положение.

Иногда после удара бойка по капсюлю выстрела не последует или он произойдет с некоторым запозданием. В первом случае имеет место осечка, а во втором — затяжной Выстрел. Причиной осечки чаще всего бывает отсыревание ударного состава капсюля или порохового заряда, а также слабый удар бойка по капсюлю. Поэтому необходимо оберегать боеприпасы от влаги и содержать оружие в исправном состоянии.

ч.Затяжной выстрел является следствием медленного развития процесса зажжения или воспламенения порохового заряда. Поэтому после осечки не следует сразу открывать затвор, так как возможен затяжной выстрел. Если осечка произойдет при стрельбе из станкового гранатомета, то перед его разряжанием необходимо выждать не менее одной минуты.

4. При сгорании порохового заряда примерно 25—35% выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения (основная работа); 15— 25% энергии — на совершение второстепенных работ (врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижных частей оружия, газообразной и несгоревшей частей пороха); около40% энергии не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.

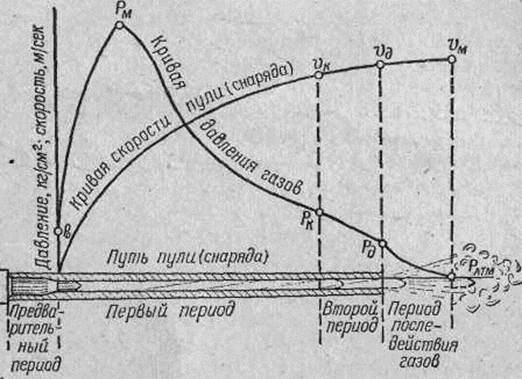

5. Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени (0,001—0,06 сек). При выстреле различают четыре последовательных периода: предварительный; первый, или основной; второй; третий, или период последействия газов (Рис. 1).

6. Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочкипули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление называется давлением форсирования;оно достигает 250—500кг/см2 в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее оболочки' (например, у стрелнового оружия под патрон обр. 1943 г. давление форсирования равно

Рис. 1. Периода выстрела:

Ро - дашение форсирования; Рм —наибольшее (максимальное) давление; Рк и fK — давление газов и скорость пули в момент конца горения пороха; Р$ и-^ — давление газов и скорость пули в момент вылета ее из канала ствола; t>M — наибольшая (максимальная) скорость пули; Р а1м — давление, равное атмосферному около 300 кг/см2). Принимают, что горение порохового заряда в этом периоде происходит впостоянном объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.

7. Первый, или основной, период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся объеме. В начале периода, когда скорость движения пули по каналу ствола еще невелика, количество газов растет быстрее, чем объем запульного пространства, (пространство между дном пули и дном гильзы), давление газов быстро повышается и достигает наибольшей величины (например, у стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г. — 2800 кг/см2, а под винтовочный патрон — 2900 кг/см2). Это давление называется максимальным давлением. Оно создается у стрелкового оружия при прохождении пулей 4—6 см пути. Затем, вследствие быстрого увеличения скорости движения пули, объем запульного пространства увеличивается быстрее притока новых газов, и давление начинает падать, к концу периода оно равно примерно 2/з максимального давления. Скорость движения пули постоянно возрастает и к концу периода достигает примерно 3Д начальной скорости. Пороховой заряд полностью сгорает незадолго до того, как пуля вылетит из канала ствола.

8.Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза — дульное давление — составляет у различных образцов оружия 300—900 кг/см2 (например, у само зарядного карабина Симонова — 390 кг/см2, у станкового пулемета Горюнова — 570 кг/см2). Скорость пули в момент вылета ее из канала ствола (дульная скорость) несколько меньше начальной скорости.

У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных (например, пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактически не происходит.

9.Третий период, или период последействия газов, длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течение этого периода пороховые газы, истекающие из канала ствола со скоростью 1200—2000 м/сек,

продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола. Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха.

Начальная скорость пули

10. Начальной скоростью (v0) называется скорость

движения пули у дульного среза ствола.

За начальную скорость принимается условная скорость, которая несколько больше дульной и меньше максимальной. Она определяется опытным путем с после-1 дующими расчетами. Величина начальной скорости пули указывается в таблицах стрельбы и в боевых характеристиках оружия.

Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия. При увеличении начальной скорости увеличивается дальность полета пули, дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на ее полет.

11. Величина начальной скорости пули зависит от длины ствола; веса пули; веса, температуры и влажности порохового заряда, формы и размеров зерен пороха и плотности заряжания.

Чем длиннее ствол, тем большее время на пулю действуют пороховые газы и тем больше начальная скорость.

При постоянной длине ствола и постоянном весе порохового заряда начальная скорость тем больше, чем меньше вес пули.

Изменение веса порохового заряда приводит к изменению количества пороховых газов, а следовательно, и к изменению величины максимального давления в канале ствола и начальной скорости пули. Чем больше вес порохового заряда, тем больше максимальное давление и начальная скорость пули.

Длина ствола и вес порохового заряда увеличиваются при конструировании оружия до наиболее рациональных размеров.

С повышением температуры порохового заряда увеличивается скорость горения пороха, а поэтому увеличивается максимальное давление и начальная скорость. При понижении температуры заряда начальная скорость уменьшается. Увеличение (уменьшение) начальной скорости вызывает увеличение (уменьшение) дальности полета пули. В; связи с этим необходимо учитывать поправки дальности на температуру воздуха и заряда (температура заряда примерно равна температуре воздуха).

С повышением влажности порохового заряда уменьшается скорость его горения и начальная скорость пули.

Форма и размеры пороха оказывают существенное влияние на скорость горения порохового заряда, а следовательно, и на начальную скорость пули. Они подбираются соответствующим образом при конструировании оружия.

Плотностью заряжания называется отношение веса заряда к, объему гильзы при вставленной пуле (каморы сгорания заряда). При глубокой посадке пули значительно увеличивается плотность заряжания, что может привести при выстреле к резкому скачку давления и вследствие этого к разрыву ствола, поэтому такие патроны нельзя использовать для стрельбы. При уменьшении (увеличении) плотности заряжания увеличивается (уменьшается) начальная скорость пули.

Отдача оружия и угол вылета

12. Отдачей называется движение оружия (ствола) назад во время выстрела. Отдача ощущается в виде толчка в плечо, руку или грунт.

13. Действие отдачи оружия характеризуется величиной скорости и энергии, которой оно обладает при движении назад.

Скорость отдачи оружия примерно во столько раз меньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля легче оружия.

Энергия отдачи у ручного стрелкового оружия обычно не превышает 2 кг/м и воспринимается стреляющим безболезненно.

При стрельбе из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии отдачи, часть ее расходуется на сообщение движения подвижным частям и на перезаряжание оружия. Поэтому энергия отдачи при выстреле из такого оружия меньше, чем при стрельбе из неавтоматического оружия или из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола.

14. Сила давления пороховых газов (сила отдачи)и сила сопротивления отдаче (упор приклада, рукоятки,, центр тяжести оружия и т. д.) расположены не на одной прямой и направлены в противоположные стороны. Они образуют пару сил, под действием которой дульная часть ствола оружия отклоняется кверху (Рис. 2). Величина отклонения дульной части ствола данного оружия тем больше, чем больше плечо этой пары сил.

Кроме того, при" выстреле ствол оружия совершает колебательные движения — вибрирует. В результате вибрации дульная часть ствола в момент вылета пули может также отклониться от первоначального положения в любую сторону (вверх, вниз, вправо, влево). Величина этого отклонения увеличивается при неправильном использовании упора для стрельбы, загрязнении оружия и т. п.

У автоматического оружия, имеющего газоотводное отверстие в стволе, в результате давления газов на переднюю стенку газовой каморы дульная часть ствола оружия при выстреле несколько отклоняется в сторону, противоположную расположению газоотводного отверстия.

Сочетание влияния вибрации ствола, отдачи оружия и других причин приводит к образованию угла между направлением оси канала ствола до выстрела и ее направлением в момент вылета пули из канала ствола; этот угол называется углом вылета (у). Угол вылета считается положительным, когда ось канала ствола в момент вылета пули выше ее положения до выстрела, и отрицательным, когда она ниже. Величина угла вылета дается в таблицах стрельбы.

Влияние угла вылета на стрельбу у каждого экземпляра оружия устраняется при приведении его к нормальному бою. Однако при нарушении правил прикладки оружия, использования упора, а также правил ухода за оружием и его сбережения изменяются величина угла вылета и бой оружия. Для обеспечения однообразия угла вылета и уменьшения влияния отдачи на результаты стрельбы необходимо точно соблюдать приемы стрельбы и правила ухода за оружием, указанные в наставлениях по стрелковому делу.

15. С целью уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия (например, автомат Калашникова) применяются специальные устройства — компенсаторы. Истекающие из канала ствола газы, ударяясь о стенки компенсатора,несколько опускают дульную часть ствола влево и вниз.

Особенности выстрела из ручных (станковых) противотанковых гранатометов.

16. Ручные (станковые) противотанковые гранатометы относятся к динамо-реактивному оружию. При выстреле из гранатомета часть пороховых газов выбрасывается назад через открытую казенную часть ствола и возникающая при этом реактивная сила уравновешивает силу отдачи; другая часть пороховых газов оказывает давление на гранату, как в обычном оружии (динамическое действие), и сообщает ей необходимую начальную скорость.

17. Реактивная сила при выстреле из гранатомета образуется в результате истечения пороховых газов через казенную часть ствола. В связи с тем, что площадь дна гранаты, являющегося как бы передней стенкой

Рис. 3. Образование реактивной силы при действии реактивного двигателя гранаты: / — передняя стенка реактивного двигателя; 2 — сопло ствола, больше площади сопла, преграждающего путь газам назад, появляется избыточная сила давления пороховых газов (реактивная сила), направленная в сторону, обратную истечению газов. Эта сила компенсирует отдачу гранатомета (она практически отсутствует) и придает гранате начальную скорость.

При действии реактивного двигателя гранаты на полете (Рис. 3), в связи с разностью площадей его передней стенки и задней, имеющей одно или несколько сопел, давление на переднюю стенку больше и образующаяся реактивная сила увеличивает скорость полета гранаты.

18. Величина реактивной силы пропорциональна количеству истекающих газов и скорости их истечения. Скорость истечения газов при выстреле из гранатомета увеличивается с помощью сопла (сужающегося, а затем расширяющегося отверстия).

Приближенно величина реактивной силы равна одной десятой количества истекающих газов за одну секунду, умноженной на скорость их истечения.

19. На характер изменения давления газов в канале ствола гранатомета оказывают влияние малые плотности заряжания иистечение пороховых газов; поэтому величина максимального давления газов в стволе гранатомета в 3—5 раз меньше, чем в стволе стрелкового оружия. Пороховой заряд гранаты сгорает к моменту вылета ее из канала ствола. Заряд реактивного двигателя воспламеняется и сгорает при полете гранаты в воздухе на некотором удалении от гранатомета.

Под действием реактивной силы реактивного двигателя скорость движения гранаты все время увеличивается и достигает наибольшего значения на траектории вконце истечения пороховых газов из реактивного двигателя. Наибольшая скорость движения гранаты называется максимальной скоростью.

Дата добавления: 2017-02-04; просмотров: 3049;