История развития техники радиоприема

История развития радиоприемных устройств, как и всей радиотехники, неразрывно связана с именем изобретателя радио Александра Степановича Попова (1859 – 1906).

7 мая 1895 г. в Петербурге А.С.Попов демонстрировал работу «прибора для обнаружения и регистрирования электрических колебаний».

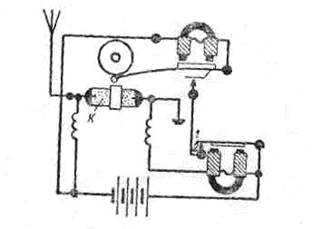

Рисунок 1 – Структурная схема радиоприемника А.С.Попова

Рассмотрим принцип работы этого первенца практической радиотехники. В схему радиоприемника входили: когерер К, батарея Б, электромагнитное реле Р с контактами Кн1, Кн2 и электромагнит М. в качестве выходного устройства использовался электрический звонок, приводимый в действие электромагнитом М.

Когерер представлял собой стеклянную трубку, наполненную металлическими опилками. Под влиянием тока ВЧ, протекающего от антенны А через когерер на землю, опилки слипались и замыкали цепь тока от батареи обмотку реле. Замыкались контакты Кн1и создавалась цепь тока от батареи через контакты Кн1 и Кн2, обмотку электромагнита М на – Б.

Электромагнит протягивал боек звонка, который ударял по чашке Зв. Таким образом воспроизводился принятый сигнал.

Но боек, поворачиваясь около оси О, размыкал контакты Кн2. Цепь тока через обмотку электромагнита М размыкалась. Боек под действием пружины возвращался и ударял по когереру, встряхивая опилки. Их сопротивление увеличивалось, ток через реле Р уменьшался и контакты Кн1 размыкались. Для приведения в действие звонка нужен был новый импульс тока ВЧ.

Функция усиления слабого радиосигнала до импульса, достаточного для приведения в действие электрического звонка, осуществлялась при помощи электромагнитных приборов Р и М.

Избирательными свойствами приемник А.С.Попова не обладал.

Радиоприемным называется устройство, предназначенное для приема сообщений, передаваемых с помощью ЭМВ. РПУ состоит из приемной антенны, радиоприемника и оконечного устройства. В приемной антенне под действием электромагнитного поля возникают электрические колебания, которые являются входными сигналами для приемника. В качестве оконечного устройства, воспроизводящего или регистрирующего переданные сообщения, используют громкоговоритель, кинескоп, буквопечатающий аппарат, электронно-вычислительные устройства и т.д. Основными функциями, выполняемыми приемником, являются:

- выделение принимаемых сигналов из множества сигналов других радиостанций и помех (фильтрация по частоте);

- усиление принимаемых сигналов, мощность которых на входе обычно весьма мала;

- детектирование высокочастотных сигналов для выделения переносимых этими сигналами сообщений;

- обработка принимаемых сигналов с целью уменьшения влияния помех.

В современных системах магистральной связи по радиоприемником понимается его высокочастотная часть (от антенны до детектора), в которой сигнал селектируется, усиливается и преобразуется по частоте. Детектор с устройствами обработки сигнала составляют приемную часть модема, которая называется демодулятором или выходным устройством. В оконечном устройстве осуществляется декодирование и регистрация принимаемых сообщений.

РПУ классифицируют по их назначению, диапазону принимаемых частот, виду модуляции и т.д. Различают также приемники ламповые и транзисторные, стационарные и переносные. Во многом от тех и других отличаются приемники, устанавливаемые на движущихся объектах, - автомобильные, самолетные, спутниковые и т.д. По характеру источника питания приемники разделяют на сетевые и батарейные.

Разнообразные типы радиоприемников, применяемых в настоящее время, принято разделять на две основные группы: радиовещательные и профессиональные.

Радиовещательные приемники предназначены для приема звуковых и телевизионных программ. Радиовещательные приемники, предназначенные для приема звуковых программ, согласно стандарту, работают в диапазонах длинных (150 – 408 кГц), средних (525 – 1605 кГц), коротких (4 – 12 МГц) и ультракоротких (65 – 73 МГц) волн. В диапазонах ДВ, СВ и КВ вещание ведется с помощью АМ, причем верхняя частота модуляции FВ составляет около 5 кГц, а интервал между несущими частотами соседних станций не должен быть меньше D¦ск=10 кГц. В диапазоне УКВ применяется широкополосная ЧМ с максимальной девиацией частоты D¦m=50 кГц. В этом диапазоне осуществляется высококачественное монофоническое и стереофоническое вещание при верхней частоте модуляции порядка 10 – 15 кГц. Интервал между несущими частотами соседних радиостанций, обслуживающих одну и ту же зону, не должен быть меньше D¦ск=250 кГц.

Для передачи сигналов изображения используется АМ с частично подавленной одной боковой полосой частот (FВ=6 МГц), а для передачи звукового сопровождения – ЧМ (D¦m=75 кГц, FВ=12 кГц). Полоса частот телевизионного сигнала составляет около 8 МГц.

Профессиональные приемники, используемые для приема непрерывных или дискретных сигналов (телефонных или телеграфных), называют связными. К профессиональным относятся также приемники для радиолокации, радионавигации, радиотелеметрии и т.д. Они классифицируются по следующим основным признакам:

- по методу построения схемы различают приемники прямого усиления, регенеративные, сверхрегенеративные и супергетеродинные;

- по диапазону волн принимаемых сигналов приемники разделяются на ДВ, СВ, КВ, УКВ и др.;

- по виду принимаемых сигналов приемники делятся на телефонные, телеграфные, телевизионные, локационные и т.д.;

- по способу модуляции принимаемых сигналов различаю приемники, предназначенные для приема сигналов с амплитудной, частотной, фазовой и импульсной модуляцией;

- по степени подвижности приемники могут быть стационарные или подвижные (корабельные, самолетные, танковые и т.п.);

- по протяженности «линии» связи различают приемники предназначенные для работы на магистральных линиях связи и на линиях средней и малой протяженности.

Радиочастотный спектр - это объединенные по определенному правилу в диапазоны частот полосы частотного спектра, классификация которых по частоте и длине волны представлена в таблице.

При организации и планировании частотных каналов радиоспектр следует рассматривать как природный и ограниченный ресурс.

Особенности природного ресурса (свойства):

1) неистощимость;

2) многократность применения;

3) глобальная доступность;

4) неоднородность (неравномерность отдельных участков).

Области применения:

1) длинные волны– радиовещание и связи на большие расстояния;

2) средние– радиовещание и связи, на флоте и в авиации

На l = 600 м– «SOS»;

3) диапазон КВ- магистральные линии радиосвязи;

4) дециметровый и более короткие волны– связь с космическими объектами;

5) метровые и дециметровые волны– телевидение, радиовещание, местной связи и навигации на аэродромах, при связи с подвижными объектами в городах;

6) сантиметровые– радиорелейные линии, радиолокационные системы, системы связи с космическими объектами.

| Номер диапазона | Обозначение полосы | Диапазон частот | Название диапазона волн | Волны |

| Очень низкие частоты (ОНЧ) | 3 – 30 кГц | Мириаметровые | 100 – 10 км | |

| Низкие частоты (НЧ) | 30 – 300 кГц | Километровые (длинные – ДВ) | 10 – 1 км | |

| Средние частоты (СЧ) | 300 – 3000 кГц | Гектометровые (средние – СВ) | 1000 – 100 м | |

| Высокие частоты (ВЧ) | 3 – 30 МГц | Декаметровые (короткие – КВ) | 100 – 10 м | |

| Очень высокие частоты (ОВЧ) | 30 – 300 МГц | Метровые | 10 – 1 м | |

| Ультравысокие частоты (УВЧ) | 300 – 3000 МГц | Дециметровые | 100 – 10 см | |

| Сверхвысокие частоты (СВЧ) | 3 – 30 ГГц | Сантиметровые | 10 – 1 см | |

| Крайне высокие частоты (КВЧ) | 30 – 300 ГГц | Миллиметровые | 10 – 1 мм | |

| –– | 300 – 3000 ГГц | Децимиллиметровые | 1 – 0,1 мм |

В настоящее время существует большое число радиотехнических систем различного назначения. Основными из них являются системы:

Дата добавления: 2016-04-19; просмотров: 1641;