Страна Восходящего Солнца 2 страница

Сгуны играли важную роль в жизни страны. Сгун Токугава Иэясу (1542–1616), к примеру, своею страстью к собиранию древних рукописей напоминал флорентийских Медичи. В имении в Сидзуока он собрал одну из самых богатых библиотек, когда-либо существовавших в стране. Еще большей известностью, как отмечает К. Кирквуд, пользовалась библиотека внука Иэясу, феодального князя провинции Мито. Он не только собрал огромное количество книг, рассеянных ранее по различным синтоистским, буддийским храмам и частным коллекциям (XVII в.), но и привлек ученых к составлению не имеющей себе равных в истории «Дай Нихонси». Замечательной чертой японской культуры является скромность ее ученых и властителей. Так, в литературе и искусстве практически почти отсутствуют мотивы прославления царствующего императора. Даже выдающиеся деятели страны не считали возможным скрывать их недостатки. Упомянутый Иэясу говорил: «Когда я был молод, то слишком много занимался военным делом, на учебу же времени не оставалось, и вот поэтому на старости лет я довольно невежественен». Согласитесь, сегодня редкие правители мира могут позволить себе подобную откровенность.[65]

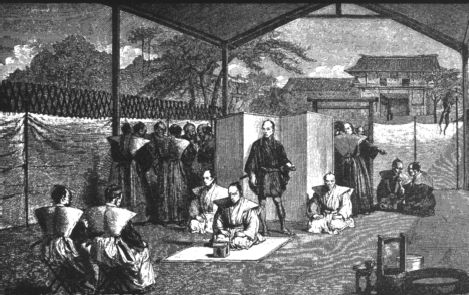

Церемония харакири

Ни о каких конституциях японцы тогда не слыхивали. Все в обществе строилось в соответствии с принципами Конфуция. Он, как уже сказано, ратовал за строгую иерархическую систему, высшую ступень которой занимали воины (самураи). Японских самураев всегда отличали воинственность, четкое следование кодексу чести и, что примечательно, трезвость. Далее на иерархической лестнице располагались крестьяне. Это основная группа населения, которая была обязана трудиться и повиноваться. Затем шли ремесленники. Самую нижнюю ступень иерархической лестницы занимали купцы и торговцы. Существовала и относительно небольшая группа японцев (прослойка), которая не входила в упомянутые нами 4 разряда. Ее можно было бы назвать чиновной интеллигенцией (придворные, священнослужители, врачи, ученые). Имелись и парии общества, выполнявшие самые грязные и непрестижные работы.

Как писал современный исследователь Японии Ч. Данн, некогда самураи принадлежали к крестьянскому роду-племени. Но в конце XVI в. правитель Хидэси, боясь восстаний и мятежей, издал указ, по которому за каждым слоем закреплялись вполне определенные функции. Самураи не могли становиться горожанами, а крестьяне не имели права покидать земель. У крестьян, составлявших главную опору страны, отнимали оружие, дабы те не могли сопротивляться угнетателям («охота Хидэси за мечами»). Известно, что слово самурая ценилось в Японии без всяких письменных гарантий. В этом же ряду «обязательств, писанных кровью», стоит и обычай, известный нам как харакири («сэппуку»). При помощи ритуала самоубийства побежденный, гордый самурай-буддист мог расстаться с жизнью, но сохранял свою честь. В книге «Хакагурэ» («Афоризмы Набэсима») содержатся поучения типа «Вы можете потерять свою жизнь, но честь никогда». Смерть японских императоров в конце XIX в. и в XX в. нередко сопровождалась актом самоубийств приближенных. Страх смерти самураю был чужд.

В обществе возникло социальное расслоение. Так был создан кулак будущего милитаризма. В лице самураев и чиновников правители обрели прочную опору, живя за счет народа (сгун, феодалы, чиновники, самураи получали «пайки», не в деньгах, а в рисе, так сказать, в традиционной восточной валюте). Чтобы удерживать в повиновении крестьян и тружеников, в стране была установлена система наказаний. Законы строги. Суд выслушивал обе стороны. Всех провинившихся ставили на белый песок (сирасу). Тот олицетворял собой истину. И там они выслушивали приговор. Наказания различные – от домашнего ареста, ссылки на далекий остров до смерти путем сожжения или отсечения головы (за убийство, воровство, супружескую неверность). Гулящих женщин обривали, что считалось большим позором. Тюрьмы не считались наказанием. Общественное неравенство и в Японии имело давние прочные корни.

Самыми свободными гражданами Японии считались «ронины» (самураи без определенных занятий). Обычно они обучали молодежь военному искусству, работали охранниками у богатых купцов, служили учителями. А иные из них становились даже писателями. Самая тяжкая ноша ложилась на плечи крестьян. О том, что представляла собой их жизнь, говорят регламентации указа (1649): «Крестьянские работы должны выполняться с очень большим усердием… Крестьяне должны вставать рано и перед работой в поле накосить травы. По вечерам им надлежит плести из соломы веревки и сумки, причем все нужно делать очень аккуратно. Ни крестьяне, ни их жены не имеют права покупать чай или сакэ. Крестьяне должны высаживать бамбук или деревья вокруг дома, а опавшие листья использовать как топливо. Крестьянам необходимо быть предусмотрительными. Поэтому целесообразно не кормить рисом жен и детей во время сборки урожая, а оставлять его на будущее. Вместо риса следует питаться просом, овощами и другой грубой пищей. Листья, упавшие с дерева, нужно собирать, чтобы использовать в пищу в случае голода. Во время сева и сбора урожая, когда крестьяне много работают, питаться нужно лучше, чем обычно. Муж должен работать в поле, а жена – дома, на ткацком станке. Ночью тоже необходимо работать. Если жена пренебрегает своими обязанностями домохозяйки и часто пьет чай или гуляет по окрестностям, то какой бы красавицей она ни была, с ней надо развестись. Крестьяне должны носить одежду только из хлопка или конопли, но не из шелка. Им запрещается курить табак, потому что это вредно для здоровья, отнимает время и стоит денег».[66] А народная пословица гласит: «Вечером пьяница – утром лентяй».

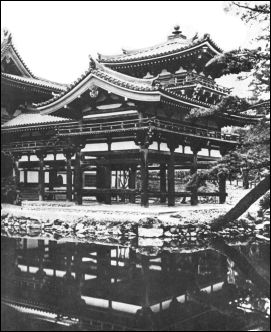

Храм Феникса в Удзи, период Хэйан

Первыми посетили Японию португальцы и испанцы. По одной из версий, путешественников занес на острова свирепый тайфун (1543). По другой версии, сюда и пришел португальский корабль. Огромный интерес вызвало у японцев огнестрельное оружие, неизвестное им (они назвали его «танэгасима»). Ради получения мушкетов вечно воевавшие феодалы открывали гавани португальцам и даже выразили готовность разрешить миссионерам проповедывать христианство. Японцы встретили европейцев с интересом и почтением. Они разглядывали с любопытством их внешность, одежду, манеры, удивлялись, почему те не понимают значения иероглифов. Поэтому они называли португальцев «южными варварами» (намбандзин). Тем не менее диктатор Ода Нобунанга оказал пришельцам всяческую поддержку и разрешил строительство церквей, семинарий и больниц. Постепенно отделения католических миссий появились и в Центральной Японии. С 1582 по1597 годы число японцев-христиан удвоилось, достигнув порядка 300 тысяч. Португалец Ф. Ксавье, прожив в Японии более двух лет, писал о ее народе: «Из того, что мы узнали, живя в Японии, я могу сообщить следующее: прежде всего, люди, с которыми мы познакомились, гораздо лучше всех тех, с кем до сих пор нам приходилось сталкиваться, и я считаю, что среди язычников нет нации, равной японской… Многие здесь умеют читать и писать, что немало способствует быстрому запоминанию ими молитв и вообще восприятию истинной веры. Японцы отличаются доброжелательностью, общительностью и тягой к знаниям». Так считали многие. Вот что говорил в XVI в. о японцах А. Валиньяно: «Люди здесь – благородны, учтивы и чрезвычайно воспитанны, и в этом они намного превосходят все другие известные нам народы. Они умны от природы, хотя науки здесь развиты довольно слабо, поскольку японцы – самая воинственная и драчливая нация на свете. Начиная с пятнадцатилетнего возраста все мужчины, и богатые и бедные, независимо от общественного положения и рода занятий, вооружены мечом и кинжалом. Более того, каждый мужчина, благородного происхождения или низкого, имеет такую неограниченную власть над своими сыновьями, слугами и другими домочадцами, что может, если того пожелает, убить любого из них без малейшего повода и завладеть его землей и добром» (1549–1551).[67] В годы правления Токугава Иэясу тут появились и англичане. Один из них, Уильям Адамс, вскоре стал переводчиком, приближенным сгуна и посредником в торговле (1600). Благодаря ему открылись голландское и английское торговые представительства. Под его руководством в Японии был построен и первый килевой корабль европейского типа. Не раз пытались проникнуть на острова и русские, давно слышавшие, что где-то «на востоце во окияне море» лежит удивительный остров, что «зело велик, именем Иапония». Интерес их с годами возрастал.

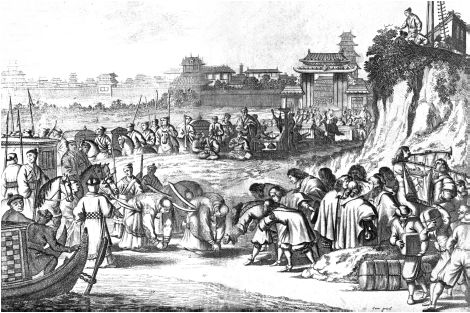

Прием голландского посольства японскими сановниками

Японцы, будучи в жизни прагматиками, ко всем относились ровно. Главы крупных феодальных домов Отомо, Омура, Арима, получая колоссальные барыши от торговли с португальскими купцами, если и приняли христианство, то из практических соображений. Вассалы следовали примеру сюзеренов. Идея равенства всех перед Богом привлекала в христианстве и низшие слои. Важную роль играла культура. Среди миссионеров было немало образованных людей. Иные из них надолго оставались в Японии. Патер Л. Фроиш пробыл здесь более 30 лет. Он овладел японским языком и написал первую «Историю Японии» (в несколько тысяч страниц). Другой португальский автор, Ж. Родригеш, стал автором первой грамматики японского языка (1604). Иезуиты-миссионеры не столько желали привести «заблудшие души» японцев в католическую веру, сколько искали власти и богатства (торговля оружием, шелком, златом).

Этими же мотивами руководствовались все остальные европейцы. Кстати, упомянутый Ф. Ксавье первым стал рассылать в Европу письма из Индии и Японии. Затем письма в многочисленных копиях расходились по иезуитским миссиям. Ему же пришла в голову идея послать в Европу японцев-христиан. С этой целью из знатных японских семей христиан-обращенцев выбрали четырех молодых людей, обучавшихся в католической семинарии (14–16 лет). Они посетили Португалию, Испанию, Италию, всего 70 больших и малых городов. Их приняли два папы, наместник Португалии, король Испании, дожи Венеции и Генуи. В их честь устраивались пышные приемы, процессии. Их сделали римскими патрициями и рыцарями Золотой шпоры. Японцев одарили роскошными подарками. Знаменитый венецианский живописец Якопо Тинторетто исполнил в натуральную величину их портреты. Их поместили в Зале Большого совета, где были развешаны портреты дожей. В высшей степени знаменательно то искусство и тот дипломатический класс, который показала в данном случае католическая Европа. Так она желала заполучить благосклонность детей Востока. В прочитанной в Ватикане молитве говорилось: «Отдалила природа Японские острова от наших мест такими громадными промежутками моря и земли, что в древние времена они были не более, как глухим упоминанием, и лишь некоторые слышали это название; все же остальное было в полной неизвестности. Однако, Святейший Отец, острова не только есть, но их много, они велики и многолюдны и замечательны природными способностями и талантами их обитателей и знанием военного искусства; так что уж кто увидит эти острова, предпочтет их другим восточным народам».

Портрет португальца Ксавье

Эти контакты дали результат. Уже первый объединитель страны Ода Нобунага (1534–1582) поощрял заимствования европейской техники и культуры. Однако этот процесс должен был приобрести более масштабный, энергичный характер, чтобы вывести народ из той изоляции, в которой он находился. Эпоха Токугавы (1603–1867) обещала принести необходимые изменения, динамизм, обновление. Объединение страны способствовало значительному подъему торговли и росту благосостояния населения. В свою очередь это стимулировало образование и культуру. Можно сказать, что уровень образования японцев и в XVI в. ни в чем не уступал европейскому. Японское крестьянство было уже почти поголовно грамотным. В больших городах большинство мужчин и женщин умели читать и писать. О способностях японских детей упоминали многие. Один из миссионеров писал: «Их дети очень быстро схватывают наши уроки и задания. Они овладевают чтением и письмом на нашем языке намного быстрее и легче, чем европейские дети. Низшие классы в Японии не так невежественны и грубы, как в Европе. Здесь они в большинстве своем разумны, хорошо воспитаны, и им легко дается учение». Мореплаватель В. М. Головнин подтверждал это фантастическое стремление японцев к знанию и просвещению. Он даже выделил эту нацию в ряду других цивилизованных народов: «Что касается до народного просвещения в Японии, то, сравнивая массою один целый народ с другим, японцы, по моему мнению, суть самый просвещенный народ во всей подсолнечной. В Японии нет человека, который бы не умел читать и писать».

Их было немало, достойных сынов Японии, что освещали светом знаний умы соотечественников. Среди таковых назовем: незнатного воина Хидэеси Тоетоми (1536–1598), достигшего высшей власти и ставшего покровителем искусств и культуры, императора Гоедзэйтенно (1586–1611), также большого покровителя наук и книголюба, привезшего из Кореи печатные станки с подвижным деревянным шрифтом, удостоенного титула «кокуси» (Учителя страны); Камо Мабути (1697–1769), ученого-кокугакуся, основателя собственной школы Агатай, из которой вышли многие выдающиеся ученые; Мотоори Норинага (1730–1801), врача и ученого, составившего за 35 лет ценнейший комментарий к «Кодзики». Возникло в Японии и свое классическое Возрождение (XVII–XVIII вв.). Феодалы, ученые, священники привозили из Китая редкие сочинения китайских классиков, книги по буддийской и конфуцианской философии. Возвращены были к жизни и древние японские сочинения («Сказание о делах древности», «Анналы Японии» и др.). Подобно древним грекам или римлянам, в «Анналах» («Нихонги») стали излагаться события японской мифологии. Ранее на нее в течение тысячи лет не обращали внимания. Как это было и в Китае, японские поэты воспевали мудрых, но бедных ученых.

Ученый Чжун-вэй любил свой нищенский дом.

Вокруг его стен разросся густой бурьян.

Укрывшись от глаз, знакомство с людьми прервал.

Стихи сочинять с искусством редким умел.

И в мире затем никто не общался с ним,

А только один Лю Гун навещал его…

Такой человек, и вдруг – совсем одинок?

Да лишь потому, что мало таких, как он:

Жил сам по себе, спокойно, без перемен —

И радость искал не в благах, не в нищете!

В житейских делах беспомощный был простак…

Не прочь бы и я всегда подражать ему![68]

Процесс сближения с миром шел трудно. Сближение между разными цивилизациями было не столько делом естественным, сколь неизбежным и невольным. Причем процесс вестернизации шел как бы снизу, от нужд народа. Выяснилось, что научно-технические достижения Запада, в том числе в области вооружений, крайне необходимы для дальнейшего развития страны. Однако не стоит преувеличивать масштабы этого влияния. Так, португальские и испанские священники принесли с собой науки и книги. Но многие из них подверглись гонениям. Проявился страх японцев перед чуждой идеологией. Последовал «указ о закрытии страны». Правительство запретило деятельность западнохристианских миссий в стране (1587). Законы 1636 и 1639 гг. запрещали японцам путешествовать за границу, а португальцам – оставаться жить в Японии. Власти пытались воздвигнуть «бамбуковый занавес» на пути проникновения в страну чуждой идеологии, введя запрет на книги, написанные в Пекине священниками-иезуитами и обращенными в христианство китайцами. Указом от 1630 г. запретили ввоз 32 произведений религиозного и научного содержания, написанных М. Риччи и другими учеными-иезуитами. Экземпляры этих книг были сожжены. Некоторые были упрятаны в специальные хранилища («Элементы» Эвклида, «О дружбе» Цицерона, труды по астрономии или географии, другие книги). Ввели цензуру на печатную продукцию. Строгости стали почти драконовскими с 1685 г., когда лишь за обнаружение на борту судна книг, где упоминалось бы о христианстве, команду изолировали, груз арестовывали, а капитану корабля запрещали появляться в японских водах. Книги на европейских языках (которых в Японии тогда никто еще не знал) не подлежали запрету.[69]

Виной тому нередко были сами миссионеры. Находившийся в плену у японцев ряд лет В. М. Головнин (1811–1813) объяснял причины предпринятых японцами дискриминационных мер против западных «крестоносцев»: «Главной, или, лучше сказать, единственною, причиной гонения на христиан японцы полагают нахальные поступки как иезуитов, так и францисканцев, присланных после испанцами, а равным образом и жадность португальских купцов; те и другие для достижения своей цели и для обогащения своего делали всякие неистовства; следовательно, и менее прозорливый государь, нежели каков был Тейго, легко мог приметить, что пастырями сими управляло одно корыстолюбие, а вера служила им только орудием, посредством коего надеялись они успеть в своих намерениях. Но, несмотря на все это, изгнанные из Японии миссионеры в свое оправдание и по ненависти к народу, не давшему им себя обмануть, представили японцев перед глазами европейцев народом хитрым, вероломным, неблагодарным, мстительным – словом, описали их такими красками, что твари гнуснее и опаснее японца едва ли вообразить себе можно. Европейцы все такие сказки, дышащие монашескою злобою, приняли за достоверную истину». Этот стереотип в отношении других стран и народов стал едва ли не общепринятым для Европы или США. Предприняли попытку завязать торговые отношения с Японией и французы. Но они больше внимания обращали на ритуальную, а не на деловую сторону визита. В «Путешествии Шардена» дается рекомендация: «Самое лучшее свое платье, которое ни разу еще не было надето вами в Японии, а также подобное платье вашей свиты вы должны сохранить до дня представления ко двору, до дня вашей аудиенции. Как скоро вы прибудете туда, распорядитесь, чтобы свита ваша запаслась небольшими кожаными башмаками и туфлями. Полы в японских домах покрыты коврами, и по этой причине, входя туда, вы должны снять башмаки; да лучше иметь башмаки без каблуков, чтобы вы удобнее могли их сбросить». Интерес к Японии проявила и Россия. Первый японец объявился в России в XVII веке. Им был некто Дэнбэй. В 1701 г. его препроводили в Москву и на основании сообщений составили доклад, где описывались географическое положение Японии, государственный строй страны, вооружение, религия, ресурсы, обычаи, ремесла. Так мы впервые узнали о Японии из уст самих японцев. В 1702 г. Дэнбэя принял сам Петр Великий. Его взяли, как говорится, на государственный кошт, крестили, нарекли Гавриилом и присвоили звание «учителя японской школы в России». Пути в Японию русские тогда еще не знали. Известно и пребывание японского купца Кодая со спутниками, попавшими в Россию после кораблекрушения. Екатерина II пожаловала ему золотую медаль, 600 рублей, жилище и стол. Затем было принято решение отправить его в Японию на фрегате «Слава России».[70]

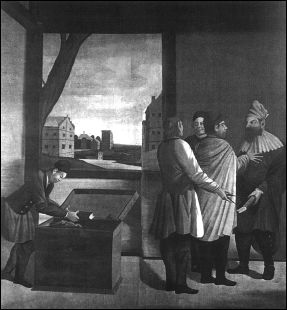

Обсуждение теории Коперника, или Диспут ученых. XVIII век

Эти отношения получат развитие в ходе визита в Японию чрезвычайного и полномочного посланника России Н. П. Резанова (1764–1807). На корабле «Надежда» он совершил первое кругосветное путешествие; а затем туда же прибыла и эскадра адмирала Путятина (1853). Военный корабль «Надежда» вышел в море, оставив Петропавловскую гавань, направился к берегам Японии и прибыл в страну в сентябре1804 г. Н. Резанов обратился к команде с речью: «Россияне! Обошед вселенную, видим мы себя, наконец, в водах японских! Любовь к отечеству, мужество, презрение опасностей – суть черты, изображающей российских мореходов; суть добродетели, всем россиянам вообще свойственной. День сей, друзья мои, знаменит в отечестве нашем (день коронования государя Александра I); но он еще будет знаменитее тем, что сыны его в первый раз проникают в пространства империи Японской, и победоносный флаг России ознакомливается с водами нагасакскими». Казалось, японская сторона вполне созрела для установления связей с Россией. В Японии ждали прибытия русского судна и готовились принять русских. Жизнь требовала налаживания торговых отношений. Японские купцы валом валили в Нагасаки, прослышав о приезде русских. Они предлагали и свои условия торговли. Тем неожиданнее были результаты переговоров. Сгун заявил, что никаких переписок с россиянами иметь нельзя, в города иностранцам заходить запрещено, посольства император принять не может и торговли с Россией не желает и не просит. Ответ был подобен ушату ледяной воды, тем более что ранее были приняты иные решения. На самом деле причиной отказа была смена советников и ориентиров. Прежде, еще во время прибытия в Японию миссии Лаксмана (1792), при дворе тогдашнего сгуна преобладало влияние сановника Девесама, видевшего в сношениях с иностранными державами (в том числе с Россией) залог обновления и развития родины. Его мнение было господствующим, к нему прислушивался и сгун. Тогда духовный император (микадо) был скорее «фантомом власти». Когда же скончался Девесама, возобладали изоляционистские настроения, господствовавшие двести лет. Как всегда бывает в таких случаях, за отказом прослеживалось давление голландской стороны, желавшей сохранить права приоретной торговли и сношений с Японией. Сыграли роль и противоречия между сгуном и императором. Впрочем был свой резон и в мнении, высказанном в «Русской Старине» нашим военным специалистом К. Военским (1895): «Имей мы в то время в Тихом океане эскадру, которая могла бы поддержать наш авторитет в Японии, исход переговоров был бы, вероятно, иной, и честь открытия Японии для европейской торговли, – как это сделано было 50 лет спустя американской эскадрой Перри, – принадлежала бы России».[71]

Различия во вкусах, порядках и нравах не могли не сказаться на взглядах и поведении. Это в свою очередь наложило отпечаток на отношения между представителями различных рас и наций. К примеру, португальцев удивляли некоторые особенности поведения японцев и даже их внешний вид. Если европейские женщины стремились к белизне зубов, то японки видели особый шик в черных зубах (японские модницы делали с помощью железа и уксуса свои рот и зубы черными). Европейцы совершали омовение дома в интимной обстановке. Японцы мылись совершенно открыто (в общественных банях или перед домом). Европейцы меняли репертуар пьес в театрах. Японцы предпочитали однообразие сюжетов. Европейцы любили в музыке богатство, гармонию звуков. Напротив, японцы в песнях, музыке непривычно тянули протяжный мотив («все дружно воют»). Европейцы совсем теряли голову при виде золота, драгоценностей или иных сокровищ, а японцы полагали бесценными самые что ни на есть простые вещи. Они сочли тягу европейцев к дорогим вещам или камням пустой и даже где-то позорной привычкой. Европейцы стремились выразить в живописи батальные сцены или сложные композиции, тогда как японец мог восхищаться даже простым деревцем или певчей птицей. Признаться, и японцы нередко взирали на иностранцев с большим изумлением и опаской. Скажем, в начале XVIII в. самые невероятные слухи ходили о голландцах. Японцы назвали их «красноволосыми» (комо), частенько сравнивая их с демоническими существами буддийского пантеона. Японец, посетивший голландский корабль, к примеру, оставил такое описание странных чужеземцев: «Лица у них темные, болезненно-желтоватые, волосы желтые, а глаза зеленые. Кто же при виде их не обратился бы в бегство от страха?!». Часто их образы и вовсе представлялись самыми невероятными: «Говорят, будто у голландцев нет пяток, что глаза у них, как у зверей, и что они великаны». Впрочем, японцы честно отмечали и те достоинства, которые их поразили в голландцах: «Они самые лучшие в мире мореходы, сведущие в астрономии, географии и предсказаниях. Они также первоклассные медики». Как видите, непонимания, заблуждений и мистификаций хватало с обеих сторон. Причина такого конфликта проста: речь шла о совершенно различных моделях культуры и мировосприятия.[72]

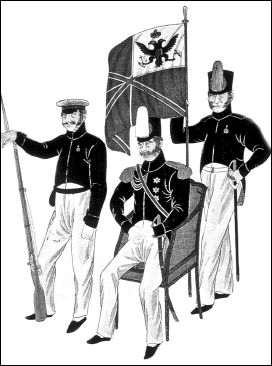

Кавахара Кэйга. Вице-адмирал Путятин со свитой (1853)

Все это, вместе взятое, должно, видимо, объяснить возникновение любого рода «занавесей» в истории взаимоотношений между многими странами. Такой рода «железный занавес» был принят на вооружение и в Японии. Власти там относились крайне настороженно к контакту граждан с иностранцами. Последним вообще запрещалось вступать в контакты с местными жителями. Если кому и разрешалось как-то общаться с голландцами, то это переводчикам, часто выполнявшим полицейско-шпионские функции, или проституткам. У входа на остров Дэсима в гавани Нагасаки, где была фактория, висела надпись: «Только для проституток. Для других женщин вход воспрещен». Так что в некотором смысле и тут самыми первыми культурными посланниками в Японии оказались «жрицы любви»: «Посетивший сегодня и завтра придет, не придет, так другой его место займет». Хотя в отношении замужних дам законы страны были очень строги и, пожалуй, даже чересчур суровы (если ее обнаруживали с другим мужчиной, муж или родственники обычно наказывали бедняжку лютой смертью).[73]

Деспотические установки «кодекса национальной чести» сохранялись в Японии примерно до середины двадцатого века. В известном романе В. Пикуля «Три возраста Окини-сан» дана картина той противоречивой Японии, когда еще в 1880 г. военная эскадра России нанесла визит в японские порты. Русские моряки были потрясены не только ландшафтами страны, умопомрачительной чистотой ее институтов и гимназий, но и утонченной красотой японских девушек. В романе речь идет о любви русского мичмана и японской девушки. В одну из ночей она поведала офицеру о своей горькой судьбе. В японском иерархическом обществе каждый человек должен был знать свое место. Так, женщине, рожденной в год Тора (а к ним принадлежала и Окини-сан), суждено было стать гейшей или работницей на фабрике. И когда спустя четверть века мичман (после трагедии Цусимы) оказался в плену у японцев, он вновь встретил Окини-сан. Япония повела себя сурово не только по отношению к врагу, но и к своим гражданам. Связь японок с русскими пленными офицерами сочли почти что преступлением. После того как заключался временный брак, новобрачных обычно тут же разлучали. Имя офицера публиковалось в газетах, а женщину-японку, осмелившуюся бросить вызов общественной морали, регистрировали в полиции как проститутку.[74] Японцы, стремящиеся к жизненному равновесию и гармонии, любят повторять: «Добро – изнанка зла» и «Страдание – семя радости».

И все же женщина занимает исключительно важное место в японском доме. Это домашнее божество. В Японии дольше, чем где-либо, сохранялся матриархат. Дочка в семье считалась заветным сокровищем, благом, залогом будущего процветания. В Японии особо велика роль цариц и жриц. Они придавали тайну и очарование императорской семье. К примеру, существует легенда о принцессе Ямато-то-то-хи момосо химэ. Считалось, что эта принцесса приходилась супругой самому Богу, приходившему к ней по ночам. Известное женское любопытство побуждало ее увидеть мужа как-нибудь при дневном свете. Вняв просьбам жены, бог Омоно нуси дал ей шкатулку для гребней, посоветовав утром заглянуть в нее, но при этом не пугаться того, что она там увидит. Все женщины в любви бывают слепы, иллюзии в любви – опасны и нелепы. Жена, дрожа от возбуждения и едва дождавшись утра, открыла крышку таинственной шкатулки. И тут же вскрикнула от испуга – там, свернувшись клубком, лежала змея. Муж-бог тут же обиделся и ушел от жены (на гору Мива). Ушел надолго, а, может быть, и навсегда. Принцесса горько затосковала и сошла с ума. Проткнув себе матку палочками от еды, бедняжка умерла. Хотя потомство их сохранялось и продолжало царствовать. В этой легенде виден глубокий смысл. Даже между самыми любимыми супругами всегда есть нечто, что сокрыто до поры до времени. Умные пары обычно стараются и не открывать «шкатулку».

Женщине в Японии отводится почетное место орхидеи или ветки сакуры… Она призвана украшать обитель мужчин, при этом одновременно оставаясь как бы в тени – незаметная и молчаливая. Женщина Востока. Взоры художников не могли миновать этих прелестнейших существ. Уже в период Хэйан (IX–XII вв.) зеркало культуры отражает пленительные женские образы. Разумеется, и сама женщина должна была сказать в искусстве веское слово. Видное место в японской поэзии заняли женщины-поэтессы. Специалисты отмечают, что в «золотой венец» японской литературы того периода «больше вплетено женских имен, чем мужских». Среди них Мурасаки Сикибу, Сэй Сенагон, Митицунано хаха, Идзуми Сикибу, Исэ, Сагами, Оно-но Комати. Японская женщина считается верной подругой. Это вам не коварный мужчина, о чьем отношении к любви можно было сказать словами поэтессы Оно-но Комати:

Он на глазах легко меняет цвет

И изменяется внезапно.

Цветок неверный он,

Изменчивый цветок,

Что называют – сердце человека.

Поэтесса Мурасаки оставила потомкам сборник, включающий 126 стихотворений («танка»). Некоторые писательницы и поэтессы не только имели большой поэтический дар, но и обладали исключительной красотой. Подобной красавицей слыла и прославленная поэтесса Идзуми Сикибу, которую называют также «одним из трех гениев хэйанской литературы». Однако будь она даже красавицей, женщина обязана вести замкнутую жизнь. Знатные дамы редко покидали свои дворцы. Помимо занавесей, штор и ширм их скрывал от чужих глаз занавес кит. Внутри дома их передвижение было ограничено.

С изменением экономических и культурных условий развития японского общества (в том числе и под влиянием Запада), места придворных образованных дам заняли гейши. Институт гейш («жриц любви») возник в XVII–XVIII вв., когда особыми центрами развлечений стали «веселые кварталы» городов. Это было своего рода искусство. От учениц школ («майоко») требовали не только изощренных ласк, но часто глубоких знаний и понимания искусств. Известна фраза: «Вечер с гейшами – это не более как церковный ужин». Это означает, что при встрече с вами гейша отнюдь не обязательно предается любви. Она нальет сакэ (водки), попотчует мудрыми изречениями, расшифрует смысл икебаны, прочтет вам стихи, споет что-нибудь, исполнит танец. Ведь в буквальном переводе гейша означает «человек искусства». К слову сказать, серьезное образование в Японии ранее доступно было одним мужчинам. Иероглифику («отоко модзи» – «знаки мужчин») относили к делам неженским. Считалось, что девушке достаточно знать слоговую азбуку, уметь слегка музицировать, слагать стихи и танцевать. Разумеется, иным канонам следуют высшие слои общества. Кстати говоря, жены и их подруги (дамы полусвета) зачастую приводили мужчин в сферу культуры. Они обычно и становились глашатаями новой и оригинальной моды, надевая изящные кимоно, нарядные туалеты, делая умопомрачительные прически для своих лихих вояк и бандитов.

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 604;