Великая Французская революция – и ее последствия 5 страница

Считаю своим долгом выступить защитником дела энциклопедистов и их продолжателей, великих французских революционеров. Целых два столетия полчища филистеров, обывателей, неучей и нечистых на руку дельцов обрушивают потоки желчи и ненависти на Руссо, Робеспьера, Сен-Жюста. За что?! За то, что посмели объявить крупную собственность причиной многих социальных бед и несчастий («От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы себе подобным: «Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли для всех, а сама она – ничья!»). Но ведь и сам Руссо никогда и никоим образом не отрицал права собственности, напротив: считал ее истинным основанием гражданского общества, важнейшим условием выполнения всех обязательств граждан и государства.

Собственники всех времен и народов должны усвоить нечто очень важное, жизнеполагающее для них и для народа: собственность – это не только право, но и величайшее в мире обязательство. Владеющий ею обязан распоряжаться собственностью умно, честно и толково. Иначе он должен быть лишен её в законном и общепризнанном народом порядке. Должны быть установлены пределы собственности, используемой в личных, корыстных целях. Руссо верно ориентировал будущее общество на мелкую и среднюю частную собственность.[584]

Антуан Сен-Жюст.

Якобинцы произвели на свет «Декларацию прав человека и гражданина» 1793 года. В ней говорилось об «общем счастье». Они решительно высказались против сосредоточения чрезмерной собственности и богатств в руках ничтожного меньшинства народа. Однако искус неправедных богатств, отнятых в ходе революции у дворян и церкви, оказался силен. И это несмотря на горячий призыв Робеспьера: «Я вовсе не отнимаю у богатых людей честной прибыли или законной собственности, я только лишаю их права наносить вред собственности других. Я уничтожаю не торговлю, а разбой монополистов; я осуждаю их лишь за то, что они не дают возможности жить своим ближним». Мудрая и справедливая позиция. Однако её не могли принять «новые богачи», которые пришли в итоге переворота к власти и хотели в полной мере воспользоваться переделом богатств страны. Слова «нация», «суверенитет нации» заменили на слова «демократия», «народ» и «суверенитет народа» – вот и всё! Пустые, ничего не значащие слова. После контрреволюционного переворота буржуа-термидорианцы с наслаждением отдались спекуляциям и коррупции. Налоги на богатых и законы о максимуме были отменены. Из конституции исключили революционные положения Декларации якобинцев (из нее изъяли права народа на восстание, свободу собраний, печати). Простому люду бесцеремонно указали место прислуги – в «прихожей республики».

Что представляли собой люди, свергшие Робеспьера? Обогатившись в ходе приватизации, они нарушили принципы демократии. Satis verborum (лат. «Слов было сказано предостаточно»). Они не способны были поддержать элементарный порядок в стране, но в произволе и воровстве им не было равных. Начались посягательства на свободу граждан. Противников и оппонентов заключали в тюрьмы. Никогда нищета масс не была еще столь ужасающей. Власть отнимала у них детей на войну, взгромоздила на них заботы церкви, а ее административные и финансовые канцелярии «превращались в купеческие и банкирские конторы».

Критика Термидора шла не только слева, но и справа. Французский писатель-эмигрант, граф Жозеф де Местр (1802–1817), которого революция выгнала из Франции в 1792 г., в работе «Рассуждения о Франции» (1797) упрекал тех, кто обогатился в ходе французской приватизации. (Тогда писали ясно и открыто, а не темнили, как темнят и изворачиваются плутократы России.) Местр прямо говорит «новым французам»: ваши расчеты «не остановят контрреволюцию» (читайте, революцию). Ваши злоупотребления во Франции за известный всем анархический период столь велики, что «сделают контрреволюцию неминуемой, а приход ее внезапным» (речь шла скорее о возмездии народа): «Между тем известно, при каких условиях совершались приобретения; известно, какими бесчестными махинациями, какими скандальными agio (повышение курсов ценных бумаг по отношению к номиналу, – В. М.) они сопровождались. Изначальная и продолжающаяся порочность… приобретательства впечатлила всех; таким образом, французское правительство не может не знать, что если оно будет душить налогами этих стяжателей, то общественное мнение окажется на его стороне, а действия правительства сочтут несправедливыми только сами приобретатели; впрочем, при народном правлении, даже законном, стыд глаза не ест из-за несправедливости; можно только прикинуть, каковой она будет во Франции, где правительство, переменчивое, как и сами люди, и лишенное лица, никогда не отказывалось вернуться к своим деяниям, дабы переделать то, что уже было сделано. Значит, покусится оно и на имущество, при первой же возможности. Опираясь на общественное мнение и (о чем не следует забывать) на зависть всех тех, кто не обладает и толикой национального имущества, правительство станет терзать его обладателей или новыми распродажами, по неким образом измененным правилам, или общим судебным пересмотром сделок с повышением их цены, или чрезвычайными налогами; одним словом, обладатели (имущества) никогда не будут в покое».[585]

Упреки народа «в революционности» (со стороны средств информации) являются ничем иным как подлостью «интеллектуалов», щедро оплаченной денежными тузами. Нобелевский лауреат А. Камю осуждает восстание народа («Свобода – это страшное слово, начертанное на колеснице бурь»). Народ отнюдь не жаждет революций, разрушений и мести. Его к тому вынуждают. Кстати, именно народ после победы революции опрокинул в Версале эшафот и разрушил орудие колесования, видя в эшафоте «алтарь религии и несправедливости». Что несуразного в том, если он решил назвать короля Людовика XVI – Последним?! Все правильно! Час королей, царей, президентов давно пробил. Зачем вытаскивать на арену смердящие трупы?! То, что Камю говорит о десакрализации и развоплощении христианства, верно лишь отчасти. Истина конкретна. Революция и есть приближение царства Христа в его зримой, материальной форме. Пора всем понять, что в Англии, Франции, России рубили (и будут рубить) головы не столько королю («человеку слабому и доброму»), а монархизму и деспотии. Скажу еще более определенно: всем тем, кто на земле каждодневно и вполне зримо осуществляет одну сплошную многовековую казнь людей труда! Поэтому даже архиепископ К. Фоше заметил в дни Французской революции: «День откровения наступил. Восстали кости, услышав глас французской свободы; они свидетельствуют против столетнего угнетения и смерти, пророчествуя о возрождении человеческой природы и жизни народов».[586]

Нам ближе всех нобелевских, да и прочих лауреатов, мнение великого французского историка Жюля Мишле (1798–1874). Автор замечательных произведений, сын типографа, сочетавший философию с историей (они «дополняют друг друга»), создал книгу «Народ» (1845). Ни одну из книг не писал он с такой страстью. Он ответил там клеветникам Французской революции, пожелавшим взвалить всю вину на народ. Вопреки бытующей вздорной версии, как мы видели, вожаки эпохи Террора вовсе не были людьми из народа. Это были преимущественно буржуа и дворяне, люди утонченные, образованные, схоласты и софисты. А разве не такой же вывод делаем мы в отношении вожаков другой революции – Октябрьской, в России 1917 года?! Это не только не люди «из народа», но, заметим вдобавок и подчеркнем особо, – еще и не люди из среды Русского народа (во всяком случае, не они стояли во главе!).

Наполеон, осмысливая в изгнании причины французской революции, писал: «Французская революция произошла не от столкновения двух династий, споривших о престоле; она была общим движением массы… Она уничтожила все остатки времен феодализма и создала новую Францию, в которой повсюду было одинаковое судебное устройство, одинаковый административный порядок, одинаковые гражданские законы, одинаковые законы уголовные, одинаковая система налогов… В новой Франции двадцать пять миллионов людей составляли один класс, управляемый одним законом, одним учреждением, одним порядком».[587] Это было замечательное время (несмотря на кровь и казни). Великие свершения имеют место не только в политике, но в науке и образовании. Лавуазье и Кавендиш творят новую химию. Братья Монгольфье открыли эру воздухоплавания. В 1797 г. в небе над Парижем совершен первый прыжок с парашютом.??рат ставил опыты по электричеству. Бытуют и заблуждения. Тот же Марат причислял физика Вольта и знаменитого химика Лавуазье к шарлатанам. Он считал, что академии не нужны, ибо они – нарост на теле державы. Настоящий научный работник, якобы, не нуждается в чинах, званиях и больших гонорарах. Скромный лавровый венец или почетная лента в состоянии более поощрить его труд, нежели все золото мира.

В любой схватке социальных сил неизбежно присутствуют политика с философией (и отражающие их интересы ученые). Между ними всегда существует связь. Как скажет Бриссо: «Самый крепкий монумент нашей революции – это философия». Зарождение «коммунистических теорий» (Морелли, Мабли, Бабефа, Буонарроти) было логичным следствием обострения борьбы «плебеев» и «патрициев» (бедняков и богачей). Уроки тех лет поучительны. для. Ведь, нашим современникам также не мешает усвоить: если массы лишены элементарных средств к существованию, переворот становится неизбежным! Это подтверждает, в частности, история бабувистов («заговора равных»), заслуживающая обстоятельного анализа.

Уже безнаказанно торжествовала алчность спекулянтов и финансистов. Отменен закон о максимуме. На местах царят жуткое воровство, развал, коррупция. Во времена Робеспьера их быстро бы отправили на плаху. Если статистика 1789 г. противопоставляла положение привилегированных 100–300 тысяч «всему народу», то в 1794/1795 гг. в массах уже поговаривают о необходимости истребить миллион купцов, которые доводят до голода «25 миллионов людей». Знаменательный поворот в настроениях. Читатель обязан войти в положение трудящихся. Масса лишены куска хлеба. Рабочие угрожающе ропщут. Женщины кричат, что убьют себя и детей, ибо их нечем кормить. Возникают огромные «хвосты» (les queues) у булочных, становящиеся центрами ненависти и протеста. В 1795 г. голод охватил не только Париж, но и провинцию. Голодные толпы собираются для похода на реакционный Конвент. Еще большую угрозу для «термидорианцев» представляла голодная армия. А ведь известно, 1794 г. во Франции выдался урожайным. Народ убежден, что голод в стране вызван действиями спекулянтов и купцов, осуществляющих совместно с правительством тайные махинации. Он недалек от истины. Поэтому охотно слушает радикальных агитаторов. Вооруженный люд стал разгонять патрули и полицию. «Гроза собирается на «купцов», на «лавки», на «богатых», на спекулянтов», – писал Е. В. Тарле. О четком противоборстве интересов народа и буржуазии говорили уже открыто (Левассер записывает: «с одной стороны – народ, с другой – буржуазия»). История жестко требовала – покончить с термидорианцами во Франции.

Оценку эпохе, наступавшей после поражения революции во Франции (низвержения якобинцев) дал английский историк Т. Карлейль: «Стало быть, тебе, труженик, твоя борьба и отвага в продолжение этих долгих шести лет восстаний и бедствий не принесли никакой пользы? Ты по-прежнему ешь свою селедку и запиваешь водой в благословенный золотисто-багряный вечер». Большинство русских читателей наверняка повторило бы это фразу, обратив её к «либеральным героям» последних десятилетий. А далее Карлейль пишет: «В сущности, какое положение могло бы быть естественнее этого и даже неизбежнее, как не переходное после санкюлотства? Беспорядочное разрушение Республики бедности, окончившейся царством террора, улеглось в такую форму, в какую только могло улечься. Евангелие Жан-Жака и большинство других учений потеряли доверие людей, и что же еще оставалось им, как не вернуться к старому евангелию Мамоны? Общественный договор не то правда, не то нет; «братство есть братство или смерть», а на деньги всегда можно купить стоящее денег; в хаосе человеческих сомнений одно осталось несомненным – это то, что удовольствие приятно. Аристократия феодальных грамот рухнула с треском, и теперь в силу естественного хода вещей мы пришли к аристократии денежного мешка. Это путь, которым идут в этот час все европейские общества. Значит, это более низкий сорт аристократии? Бесконечно более низкий, самый низкий из всех известных. В ней, однако, есть то преимущество, что, подобно самой анархии, она не может продолжаться… А какое великодушное сердце может притворяться или обманываться, будто оно верит, что приверженность к денежному мешку – чувство благородное? Мамона, кричит великодушное сердце во все века и во всех странах, самый презренный из известных богов и даже из известных демонов. Какое в нем достоинство, перед которым можно было бы преклониться? Никакого. Он не внушает даже страха, а, самое большее, внушает омерзение, соединенное с презрением!.. Приведи его в порядок, построй из него конституцию, просей через баллотировочные ящики, если хочешь, – оно есть и останется безрассудством – новая добыча новых шарлатанов и нечистых рук, и конец его будет едва ли лучше начала. Кто может получить что-нибудь разумное от неразумных людей? Никто. Для Франции наступили пустота и всеобщее упразднение, и что может прибавить к этому анархия? Пусть будет порядок, хотя бы под солдатскими саблями, пусть будет мир, чтобы благость неба не пропала даром; чтобы та доля мудрости, которую она посылает нам, принесла нам плоды в урочный час! Остается посмотреть, как усмирители санкюлотизма были сами усмирены и священное право восстания было взорвано ружейным порохом, чем и кончается эта странная, полная событий история, называемая Французской революцией».[588] Просто потрясающе, как История, эта «старая лентяйка», идет почти одними и теми же путями, как она повторяет (или готова повторить!) один и тот же сценарий (сначала во Франции, а спустя двести лет и в России!). И еще в одном был прав Карлейль. Он говорил, что «мысль сильнее артиллерийских парков» и был твердо убежден, что власть мамоны, которая анархична и глупа по своей сути, «не может долго продолжаться». Ей нужна дисциплинирующая, волевая, железная рука мыслителя и творца. Возле каждого денежного туза, говоря образно, должен стоять капрал (хотя б из налоговой полиции).

Итогом революции не всегда была свобода и обязательное благо народов. Однако без «восстания масс» у них нет ни малейшего шанса прекратить действие страшного маховика эксплуатации и насилия. Молчаливые и робкие всегда останутся рабами. Для них просто не будет места в мире хищников, если они с помощью оружия (или законов) не загонят тех в клетку. О. Бланки, «благородный мученик революционного коммунизма», во многом прав, говоря, что «каждая революция – это прогресс»… Вспыхнуло восстание 12 жерминаля. Контрреволюционная буржуазия действует хитро и коварно. Вначале делает вид, что в столице, якобы, ничего не происходит, не предпринимает даже попыток остановить массу народа, не усиливает охраны правительственных зданий. Все её действия говорят об умышленной тактике, цель которой – завлечь массы в расставленную западню. Напрасно патриоты предупреждают: некоторые члены Совета безопасности стали орудиями иностранной интриги. Буржуазия беспощадна и цинична. Она не остановится перед морем крови, чтобы спровоцировать народ на преждевременное выступление. Как писал Тарле, она лезла из кожи вон, дабы «дать монтаньярам время и возможность скомпрометировать и погубить себя». К сожалению, у народа не нашлось умных, решительных и дальновидных лидеров, способных переиграть коварного противника. Мы видели, что на первом этапе революции важную роль в борьбе народных масс против тирании сыграла прогрессивная печать. Однако среди журналистов было немало и тех, кто нес на себе клеймо древнейшей профессии. Если бы патриоты вовремя нейтрализовали этих подлецов («раздавили гадину»), они облегчили бы путь свободе народа. «Видишь этих мошенников? – спрашивал Дюкенуа одного санкюлота, показывая на ложи журналистов. – «Они все подняли оружие против народа, и они никогда не вернутся в свое логовище». Ницше говорил о плетке, якобы, необходимой мужчине для его бесед с женщиной. Эту аллегорию я бы скорее употребил в отношении продажной прессы.

Восстание 1 прериаля не удалось потому, что не были отслежены главари термидорианцев, не захвачены важнейшие комитеты… «Луве подтверждает, что если бы инсургенты во-время захватили комитеты общественного спасения и общественной безопасности, то все было бы кончено и центр правительственного сопротивления был бы уничтожен». Якобинец Брут Манье в 1795 г. открыто сожалел, что «восставшие не догадались арестовать членов правительственных комитетов, равно как главарей термидорианцев в Конвенте» – Фрерона, Тальена, Лежандра, Барраса, Ровера, Дюмона, Тибодо, Оги, Бурсо, Шенье, Дюбуа-Крансэ, Сиейса, обоих Мерленов и всех убийц Робеспьера. Им нужно было бы захватить кучку лидеров в одну ночь (или как-то нейтрализовать всех их вместе). В итоге же, за этим просчетом последовало поражение – и народ вплоть до июльской революции 1830 года, «казалось, подал в отставку». В итоге же, «третий класс» (крупная буржуазия) победил «низшие слои» населения (бедноту). После этого всем уже стало ясно: путь диктатору (во Франции) был открыт.[589]

Каковы же итоги этой победоносной для буржуазии эпохи? Они противоречивы. Утопист Ж. Мелье (1664–1729) упрекал общество: «Никто не догадывается взяться за… просветительскую работу среди народа, вернее, не решается на это, а если кто решился, то его книги и писания не получают широкой гласности, их никто не видит, их умышленно устраняют и скрывают от народа для того, чтобы они не открыли ему, как его обманывают и держат в заблуждении».[590] Изменилось ли что-либо в этом вопросе после 1793 года? Безусловно, хотя перемены и не сразу бросались в глаза. Если основная победа эпохи Просвещения состояла в осознании наличия чудовищной пропасти, разделявшей культурный, властный слой и невежественные массы, а энциклопедисты тревожным звоном колокола сзывали передовую часть общества к «просветительской мессе», то в результате революционных бурь 1789–1795 гг. стали пробуждаться к деятельности и трудящиеся массы. Причем порой дети революции, «взыскующие града», находили истоки своей веры в прошлом. Французские патриоты повторяли имя Катона; Бабеф стал Гракхом (то есть, выбрал себе имя легендарного героя прошлого). Любой сапожник во Франции готов был называть себя не иначе как Сцеволой.

Гракх Бабёф.

Основатель движения «равных», Гракх Бабеф (1760–1797) писал в сочинении «Постоянный кадастр» о том, что образование стало «своего рода собственностью, на которую каждый вправе претендовать». Он убежден, что «в человеческом обществе или совсем не нужно образования, или все люди должны получать равное образование». Пока дела будут обстоять иначе, образованные хитрецы будут надувать менее ловких и неграмотных. Просвещение необходимо, дабы «дать народу возможность защищать права, еще оставшиеся у него от незаконных притязаний просвещенных интриганов…»[591] Тем паче, что сами учителя недалеко ушли от обучаемых. Бабеф говорил: «Нет ничего более обычного, чем учитель, не умеющий читать». Он предлагал принять необходимые законодательные меры, говоря: «В самом деле, для нации было бы величайшим благом, если бы был издан закон, предписывающий вместо примитивных учреждений, созданных повсюду для бедного народа, вместо всех учителей приходских школ, способных прививать своим ученикам лишь варварские представления, поставить учителей, способных по меньшей мере обучать чтению и нравственным правилам. Следовало бы требовать от них совершенного знания правил языка и обязать их преподавать только в соответствии с этими правилами, разумеется, при условии повышения оплаты каждого из этих учителей соответственно тем дополнительным знания, которые им придется приобрести». Бабеф был прав. У народа, который желают поработить всерьез и надолго, в первую очередь отнимают образование! В проекте декрета говорилось о труде ученых и преподавателей. От лиц, занимающихся наукой, педагогическим трудом, требуется подтверждение гражданской честности и порядочности. Лишь в этом случае их труд признается полезным. Суть образовательной доктрины «бабувистов» такова: «Согласно взглядам Повстанческого комитета воспитание должно быть национальным, общественным, равным».[592]

Однако с другой стороны, ведь мечты миллионов рядовых французов так и остались мечтами. Чем завершилась революция, если называть вещи своими именами? Одна группа правящей элиты отняла деньги, власть и собственность у другой. Вот и всё. Широкие слои народа по-прежнему остались нищими. Её политические итоги можно подвести одной фразой Робеспьера: «Республика погибла! Настало царство разбойников!» В 1791 г., когда в стране завершилось формирование конституционных институтов, из 24 млн. человек населения Франции только около 4,3 млн. человек обрели права активных граждан и около 40 тыс. могло быть избрано. Наверху достигли хрупкого согласия между старой и новой властью (дворянством и крупной буржуазией). Выборы во власть отныне становились чисто денежным вопросом: у кого больше доход и состояние, тот и получал теплое место наверху.

Широкий разброс мнений в Европе и мире возник в связи и по поводу Французской революции. Большинство тех, кого принято называть «передовыми мыслителями» в Европе и мире, в основном, приняли революцию во Франции как неизбежный и справедливый акт возмездия. Пейн, Стэнхоуп, Фокс считали её делом всей французской нации. Английский историк Маколей писал, что 24 миллиона человек во Франции избавились «от всего, что унижало здравый рассудок и причиняло страдания». Проповедник Прайс называл «славными» французскую и американскую революции. Пристли был убеждён, что прежняя система правления «стала крайне ненавистной для страны в целом» и отмечал всеобщее и искренее участие в ней народа. Позитивное отношение к революции продемонстрировал и Карлейль. Он никоим образом не считал ее «безумным событием». Напротив: видел в ней величайший и героический акт народа, хотя и отмечал, что событие это выглядит апокалипсично: «В самом деле, без Французской революции мы вряд ли знали, что вообще надлежало делать с таким временем, как наше… Это настоящий, хотя и ужасный, апокалипсис (откровение) для этого изолгавшегося, поблекшего, искусственного времени… Всяким правдоподобностям настал конец, пустой рутине настал конец; многому настал конец. И вот все это было возвещено людям во всеуслышание, подобно трубному звуку в день Страшного суда. Изучите же по возможности скорее этот апокалипсис, и вы станете мудрейшими людьми. Пройдут многочисленные поколения с омраченным сознанием, прежде чем он будет понят надлежащим образом, однако мирная жизнь невозможна, пока это не свершится!»[593]

Далеко не все стояли на позициях поддержки Французской революции. Одним из самых известных её противников был английский публицист и философ Эдмунд Бёрк (1729–1797). Этот сын дублинского адвоката, ирландец и лидер вигов, с неожиданной страстью обрушился на французов. Самым популярным произведением считается работа «Размышления о революции во Франции», где он выдвинул в адрес революции ряд упрёков. Так, отмечая великие успехи Франции во всех областях знаний, промышленности, культуры, он задался вопросом, а столь ли были уж велики пороки старого общества, «чтобы дать право сразу же сравнять с землёй это огромное здание» (1793). Упреки его несправедливы. Во Франции ни о каком «сравнении с землёю» ценностей цивилизации не шло речи. Наоборот. Революция освободила дорогу новым социально-промышленным силам, одновременно убрав с арены тех, кто не смог или не захотел вписаться в новые реалии. Вместе с тем, Э. Бёрку не откажешь в наблюдательности. Он понял, что революцию творит, в основном, активное меньшинство. Всё население в результате революции делится на угнетателей и угнетённых. «Первые распоряжаются всей государственной властью, всеми вооруженными силами, всем бюджетом страны, всей конфискованной у отдельных лиц и корпораций собственностью. Они отрывают люд низкого звания (the lower sort) от повседневных занятий и берут к себе на жалование, формируя из них корпус янычар, дабы держать в страхе тех, у кого есть собственность…» Надо признать обоснованность этих замечаний. Хотя Э. Бёрк и совершенно не касается столь «простого вопроса» как: «Была ли у других хоть малая частица колоссальной собственности, которая имелась у правящего класса и элиты?» Наконец, почему бы Бёрку не спросить и себя: «А разве ранее в аристократической Франции всем не заправляла еще более узкая корпорация угнетателей?!» Как бы там ни было, а Бёрк во многом способствовал изменению отношения английского правительства к мятежным событиям во Франции.[594]

Революция завершилась воцарением плутократии. Разумеется, это был далеко не лучший финал. Не станем и мы безоглядно восторгаться Французской революцией. Оснований для критики в её адрес более чем достаточно. Президент США Дж. Адамс упрекал французов в непоследовательности, в зависимости от императора-диктатора (Наполеона) и церкви (1811): «Французские философы были слишком опрометчивы и торопливы. Они были столь же хитры, как и себялюбивы, и такие же лицемеры, как священники и политики Вавилона, Персии, Египта, Индии, Греции, Рима, Турции, Германии, Уэльса, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Италии или Англии. Они не понимали того, что собирались делать. Они ошиблись в своих силах и возможностях: и в результате были разгромлены со всеми своими теориями. Боюсь, что поспешность и опрометчивость философов задержали прогресс человечества по крайней мере на сто лет… Они вынуждены были искать прибежище у Наполеона, а Гиббон сам стал защитником инквизиции. Какие милые и славные Равенство, Братство и Свободу они установили теперь в Европе!»[595] Возможны разные взгляды на это событие, различно и понимание терминов «революция», «интересы народа», «демократия». Многое, если не все, объясняется классовой, политической позицией. Классики буржуазной психологии и социологии Г. Тард и Г. Ле Бон конца XIX–XX вв. убеждены, что «народные классы, революция представляют собой опасность, которой демократия во Франции не может противостоять».[596] Мы же уверены в обратном: без революций нет и истинной демократии!

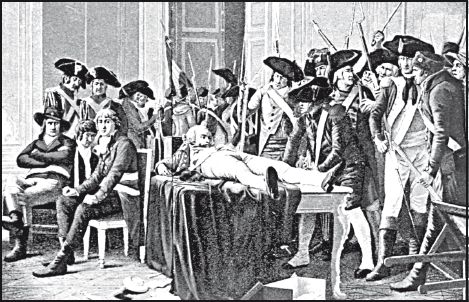

Термидорианская реакция во Франции.

Серьезным и глубоким умам надо попытаться лучше понять логику событий, проникнув взором в суть этого акта… Равенство и братство явились на волнах народного гнева, а свобода подкреплена штыками и гильотиной. Не лучший путь? Согласен. Но избежать этого трудно. Не бывает революций «в лайковых перчатках». Уж слишком полярны и взимоисключающи интересы сторон. А если власть имущие, владельцы огромных состояний не желают пойти на компромисс, на уступки народу, что ж, его праведный гнев рано или поздно настигает их. И здесь вина полностью ложится на правящие слои и на богачей! Роялист граф Жозеф де Местр (1754–1821) заявит в своей изданной «подпольно» книге «Рассуждения о Франции» следующее: «Каждая капля крови Людовика XVI обойдется Франции потоками крови. Четыре миллиона Французов, быть может, заплатят своей головой за великое народное преступление – за противорелигиозный и противообщественный мятеж, увенчавшийся цареубийством» (1797). Написанная после казни Робеспьера и начала термидорианской реакции эта книга откровенна, интересна и поучительна. В схожей ситуации оказалась и Россия, вынужденная заплатить за революцию миллионами жизней её граждан. Де Местр не оставляет камня на камне от демократии, воцарившейся в буржуазной Франции. Система власти там напрочь исключала отправление суверенитета народом. Демократы и республиканцы после ухода Робеспьера приняли законодательство, «лучше расчитанное на истребление прав народа». Он вынужден согласиться даже с якобинцем Бабефом: «Следовательно, был вполне справедлив тот презренный якобинский заговорщик, который откровенно отвечал во время судебного допроса: «Я думаю, что нынешнее правительство является узурпатором власти, нарушителем всех прав народа, который оно ввергло в самое прискорбное рабство. Этот ужасный порядок счастья для немногих, опирающегося на угнетение множеств. Это аристократическое правление так заткнуло народу рот, так опутало его цепями, что разорвать их ему становится труднее, чем когда бы то ни было» (допрос Гракха Бабефа в июне 1796 г.). Что толку в провозглашении конституции, в фиктивном праве избирать представителей, которые неизбежно оказываются далеки от простого народа и его нужд. Самое важное и решающее в нынешней ситуации то, что и при новой власти «народ остается совершенно отстраненным от правления; что он является более зависимым, чем при монархии, и что слова великая республика исключают друг друга, как слова квадратный круг».[597]

Фарисейство буржуазных оракулов безмерно. Сколько яду вылито «цивилизаторами» на могилу Робеспьера, Марата, Эбера, иных известных якобинцев за «грехи террора» (несколько тысяч казненных)! Наполеон уложит в могилу целый миллион – и хоть бы что (в его честь слагаются песни, прах диктатора перенесен в Пантеон). Те, кто относят себя к честным людям, должны были бы сказать, что справедливым актом всемирной истории является: изыскать Народу надежное средство, с помощью которого он надежно упрячет диктатуру крупной буржуазии в «железную клетку» разумного и грамотного народного управления. Декларация прав требовала придания вороватых членов Директории суду народа и наказания «смертью узурпаторов народного суверенитета» (1793). Первое, что сделали «демократы термидора», придя к власти, они тотчас поспешили создать нового грозного бога, что обезопасил бы их от карающей длани Народа. Они желали воровать и грабить, но при этом оставаясь неподсудными! Порядки, установленные контрреволюцией, вызвали у народа отвращение и гнев. Напуганная буржуазия стала судорожно маневрировать, понимая: власть плутократов не сможет держаться вечно.[598] Они стали искать выход. Известный ученый К. Г. Юнг (1875–1961) в «Психологических типах» впоследствии напишет: «Французская революция, вспыхнувшая в то время, явилась столь же живым, сколь и кровавым фоном для этих слов; начавшись под знамением философии и разума, с высоким идеалистическим подъемом, она кончилась хаосом, обагренным кровью, из которого вышел наконец деспотический гений Наполеона. Богиня разума оказалась бессильной перед лицом разнузданного зверя».[599]

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 1262;