Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица и инфляция

1.Экономические циклы.

2.Причины цикличности в экономике и антициклическое регулирование.

3.Безработица: типы, измерения, социально экономические по- следствия.

4.Инфляция: сущность, измерения, виды и последствия.

5.Причины инфляции и кривая Филлипса.

6.Антиинфляционная политика.

Экономические циклы.

Исторический опыт мирового экономического развития по- казал, что развитие идет не по прямой, постепенно и эволюцион- но набирающей высоту. Экономическое развитие индустриальных стран за последние два века показало, что макроэкономическое равновесие постоянно нарушается и что сам процесс экономичсе- кого развития представляет собой чередование эволюционных и революционных периодов. Выдающийся австрийский экономист Йозеф Шумпетер (1883-1950 гг.) синтезировал равновесные и не- равновесные этапы экономического развития и предложил трех- циклическую схему колебательных процессов в экономике, кото- рые осуществляются как бы на трех уровнях рыночной экономи- ки. Речь идет о коротких, средних и длинных циклах.

Короткие циклы, продолжительностью около 4 лет, связа- ны с движением товарно-материальных запасов. Когда размеры реальных инвестиций в основной капитал возрастают, накопле- ние товарных запасов нередко опережает потребность в них: их предложение опережает спрос. В этом случае спрос на них пада- ет, возникает состояние рецессии (от лат. Recessus – отступление),

при котором имеет место замедление темпов роста производства или даже спад. Таким образом, короткие циклы связаны с восстанов- лением равновесия на потребительском и инвестиционном рынке. В экономической литературе называют “Циклами Китчина” по имени английского экономиста и статиста Джозефа Китчина (1861-1932 гг.). Средние циклы, которые часто называют промышленными, име-

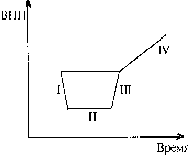

ют продолжительность 8-12 лет. В своем классическом варианте промышленный цикл содержит четыре фазы, которые последователь- но сменяют одна другую: кризис, депрессия, оживление и подъем. Четырехфазная структура промышленного цикла в экономическую

Четырехфазная структура промышленного цикла в интерпритации К. Маркса

науку была введена К. Марксом.

Графически эти стадии среднесрочного экономического цикла представлены на рисунке.

Первый отрезок (1) – фаза кризиса, главным признаком кото- рого является спад производства; второй отрезок (II) – депрессия, когда объем производства уже не падает, но и не растет; третий отрезок (III) – оживление: начинается рост производства, продол- жается до тех пор, пока не достигается объем докризисного пери- ода; четвертый отрезок (IV) – подъем, в процессе которого про- должается дальнейшее поступательное развитие производства.

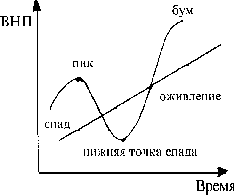

Существуют и среднесрочные циклы европейских ученых, которые подобные циклические изменения называют иначе: “спад”, “рецессия”, “оживление”, “бум”, “пик” и т.п. Эти циклы обычно увязываются с именем французского физика и экономиста Клемен-

Динамика среднесрочного экономического цикла

в интерпритации К. Жюглара

та Жюглара (1819-1908 гг.) и называются “Циклами Жюглара”.

Во второй половине XX в. Средние циклы претерпели существен- ные изменения: процессы перепроизводства стали сопровождаться ростом цен и инфляцией. Причины этих явлений кроются в монополи- стическом ценообразовании, когда монополии сокращают производ- ство, но удерживают высокий уровень цен, а также в чрезмерных государственных расходах, которые предполагают дополнительную эмиссию денег.

Длинные циклы, или длинные волны, закономерность ко- торых была обоснована русским экономистом Николаем Дмит- риевичем Кондратьевым (1892-1938 гг.) вызываются тем, что рыночное хозяйство на индустриальной стадии своего развития проходит через последовательно чередующиеся периоды замед- ленного и ускоренного роста. В период замедленного роста про- мышленные циклы отличаются большей глубиной кризисов, про- должительностью депрессии и слабостью подъемов. Продолжи- тельность каждого такого цикла – около полувека. Н.Д. Кондра- тьев предположил, что научно-технический прогресс является эндогенным фактором этой долговременной цикличности (от греч. endo – внутри + от греч. gemos – род, происхождение). Ос- новная причина этих циклов лежит в механизме накопления ка-

питала, а это обеспечивается техническим прогрессом и структур- ными изменениями.

Следовало бы также обратить внимание на строительные цик- лы продолжительностью 17-18 лет, которые часто называют “цикла- ми С. Кузнеца”. Американский экономист и статистик Саймон Куз- нец (1901-1985 гг.) пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительские расходы, валютные инвестиции в оборудо- вание, здания и др. осуществляют взаимосвязнные двадцатилетние колебания. Основной причиной этих колебаний является обновление жилищ и определенных типов производственных сооружений.

Причины циклического в экономике и антициклическое регулирование.

Традиционным можно признать следующие направления развития цикличности экономики.

1. Монеториская теория вызвана исключительно в денеж- но-кредитных отношениях, в финансовой сфере.

2. Теория перенакопления – в диспропорциональным раз- витии отраслей, выпускающих производственные товары, по от- ношению к отраслям, производящим потребительские товары, т.е. в инвестициях. При этом забывается о потреблении, об об- ратном влиянии потребительского спроса на инвестиции.

3. Теория недопотребления – в чрезмерных сбережениях, так как они ведут к сокращению спроса на потребительские товары, а в условиях депрессии сбереженные средства не могут использо- ваться и для инвестирования; главное внимание сторонники этой теории уделяют рынку потребительских товаров.

4. Психологическая теория – в факторах пессимизма и опти- мизма в склонности к потреблению или к сбережению.

5. Экстремальная теория (от лат. externus – внешний, посто- ронний) – во внешних факторах: войны, революции, крупные научные открытия, миграцией населения, освоение новых терри- торий и т.д.).

6. Теория акселерации – в эффекте акселератора, в том, что воз- растание спроса на предметы потребления порождает ценную реак-

цию, которая многократно увеличивает спрос на оборудование.

7. Существенно также влияние государства на цикличность раз- вития экономики. Одна из целей экономической политики государства

– стабилизация экономического роста. Проведение антикризисной и антициклической политики дает свои результаты -= колебания стано- вятся предсказуемым и менее глубокоми, что снижает потери наци- онального продукта.

8. Коспическая теория предложенная американским экономи- стом, статистом и философом Уильямом Джевонсом (1835-1882 гг.)

– в периодичности возникновения пятен на солнце, приводящих, по его мнению, к неурожаю и общему экономическому спаду.

Антициклическая политика в целом направлена к одному из двух направлений регулирования: неокейнсианскому или нео- консервативному.

1. Кейнсианское направление ориентируется на регулирова- ние совокупного спроса. Сторонники этой политики уделяют большое внимание бюджету (главным образом это связано с уве- личением или уменьшением расходов государства) и налогам (манипуляции с налоговыми ставками в зависимости от состоя- ния экономики).

2. Сторонники неоконсервативных рецептов уделяют боль- шое внимание проблеме денег и кредита. Поэтому в последние годы неоконсервативная политика опирается на монеторийские теории, которые во главу угла ставят вопросы объема денежной массы и его регулирования.

В целом антициклическое регулирование – комплекс госу- дарственных мер воздействия на экономический цикл с целью сглаживания хозяйственной коньюктуры. Основные цели этих мероприятий – обеспечение полной занятости и снижение тем- пов инфляции.

Так в фазе кризиса и спада все мероприятия государства должны быть направлены на поддержание и стимулирование де- ловой активности; в фазе подъема и бума государство проводит политику сдерживания с целью предотвращения “перегрева” эко-

номики.

. Безработица: типы, измерения, социально-экономические последствия.

Безработица – это превышение предложения труда над спро- сом на труд. Взаимодействие спроса на труд с его предложением определяет уровень занятости.

В западной статистике население в возрасте от 16 лет и стар- ше подразделяется на четыре группы:

а) занятые, к ним относят выполняющих любую оплачивае- мую работу и тех, кто имеет работу, но не работает по причине болезни, забастовки или отпуска;

б) безработные, в эту группу включают людей, которые не имеют работы, но активно ее ищут. Согласно определению Меж- дународной организации труда (МОТ), безработным считается человек, который хочет работать, может работать, но не имеет рабочего места;

в) экономически неактивное население (не включаемое в рабочую силу), к нему относятся учащиеся, домохозяйки, пенси- онеры, а также те, кто не может работать по состоянию здоровья или просто не хочет работать;

г) экономически активное население (рабочая сила) вклю- чает тех, кто либо занят, либо не имеет работы.

Уровень безработицы – это количество безработных, делен- ное на общую численность рабочей силы.

На рынке труда выделяют три основных вида безработицы:

1. Фрикционную (лат. frictio – трение), связанную с поиском или ожиданием лучшей работы в лучших условиях. Она предпо- лагает перемещение рабочей силы по отраслям, регионам, в свя- зи с возрастом, переменой профессии и т.п. Ее иногда называют также текущей безработицей.

2. Структурную – результат несовпадения спроса на труд и предложения его в различных фирмах, отраслях, по разным профессиям. Подобное несовпадение может возникнуть из-за того, что спрос на один вид работников растет, а на другой, на- оборот, сокращается, а предложение немедленно приспосабли- вается к таким изменениям. Этот вид безработицы связан с пере-

обучением и сменой квалификации.

3. Циклическую, вызываемую сменой фаз в промышленном цик- ле. Это безработица связанная с невозможностью найти работу по любой специальности в связи с общим низким совокупным спросом на труд.

Сочетание фрикционной и структурной безработицы обра- зует естественный уровень безработицы, соответствующий по- тенциальному ВНП.

Полная занятость не означает абсолютного отсутствия без- работицы. Экономисты считают, что фрикционная и структурная безработицы совершенно неизбежны. Поэтому “Полная занятость” определяется при отсутствии циклической безработицы.

В 60-е годы XX в. М. Фридмен и Э. Фелпс выдвинули тео- рию “полной занятости” и “естественного уровня безработицы”. “Полная занятость” - это поддержание доли незанятых в размере 5,5-6,5% от общей численности рабочей силы. Эти пока-

затели конечно могут колебаться по разным странам.

Норма ( уровень)

безработицы =

Число безработных Численность рабочей силы

´100%

Американский экономист, математик Артур Оукен выразил отношение между безработицей и отставанием ВНП. Это отно- шение показывает, что сокращение безработицы на 1% дает до- полнительный прирост реального ВНП примерно на 2,5%.

Экономическая наука изучая проблему безработицы пита- ется выяснить ее причины:

1. Французский экономист Ж.Б. Сэй рассматривая рынок труда, с учетом взаимодействия спроса и предложения на труд делает вывод, что причина безработицы – чрезмерно высокий уровень заработной платы.

Одновременно следует отметить, что это утверждение весь- ма спорно, которое уже полтора века подвергается полемике.

2. Английский экономист, священник Тома Мальтус (1766- 1834 гг.) утверждал, что и капитал и население в течении значи- тельного периода могут быть избыточными по отношению к спросу на продукцию. Причиной падения спроса является сокра- щение личных доходов, а их уменьшение в свою очередь вызыва-

ется демографическим фактором: темпы роста народонаселения пре- вышают темпы роста производства. Следовательно, причину безра- ботицы надо искать в чрезмерно быстром росте населения.

3. Принципиально иное объяснение причины этого социаль- ного явления дал К. Макс. ПО его мнению, причиной безработи- цы является не рост заработной платы, не быстрые темпы роста народонаселения, а накопление капитала в условиях роста техни- ческого строения промышленного производства. Переменный ка- питал, выделяемый на покупку рабочей силы, растет более мед- ленными темпами по сравнению с постоянным капиталом, инвес- тируемым на покупку средств производства. В этих условиях спрос на труд отстает от темпов роста спроса на средства производства. Другая причина безработицы – банкротство предприятий в усло- виях рынка. Факторами, усиливающими безработицу, являются кризисы и спады, миграция сельского населения в город.

4. Через 100 лет после закона рынка труда Ж.Б. Сэя концеп- ция автоматического равновесия совокупного спроса и совокуп- ного предложения на рынке труда была подвергнута критике Дж.М. Кейнсом. Он утверждал, что при капитализме не суще- ствует механизма, гарантирующего полную занятость, которая скорее случайна, чем закономерна. Причины безработицы кро- ются в отсутствии синхронности потребления, сбережений и ин- вестиций. Субъекты сбережений и инвесторы – это различные социальные группы. Чтобы превратить сбережения в инвестиции, необходимо иметь эффективный спрос – как потребительский, так и инвестиционный. Падение стимулов к инвестированию при- водит к безработице.

5. Английский экономист Артур Пигу (1877-1959 гг.) причи- ну безработицы видел в несовершенной конкуренции, которая действует на рынке труда и ведет к повышению заработной пла- ты. Он пытался утверждать мысль, что всеобщее сокращение де- нежной заработной платы стимулирует занятость.

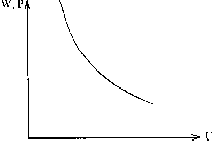

6. Принципиально новый подход к данной проблеме был представлен английским экономистом Албаном Филлипсом (1914-1975 гг.). Он построил кривую, характеризующую взаимо- связь между среднегодовым ростом заработной платы и безра-

Кривая Филлипса

ботицей.

W – темпы прироста номинальной зарплаты. Р – уровень инфляции.

U – уровень безработицы, %.

Кривая Филлипса показывает, что между безработицей и инфляцией существует стабильная и предсказуемая, обратная связь. Это подтверждает и кейнсианский тезис о том, что инфля- ция может быть высокой только при незначительном уровне без- работицы и наоборот. В экономике существует уровень занятос- ти при котором цены практически не растут.

В целях практического сокращения могут быть использова- ны различные методы.

1. Уровень фрикционной безработицы может быть снижен за счет:

- Улучшения информационного обеспечения рынка труда. Это сбор информации у работодателей о существовании вакансий.

- Устранения факторов снижающих мобильность рабочей силы. Это развитие рынка жилья; увеличения масштабов жилищ- ного строительства; устранение административных преград и т.д.

2. Создания условия для роста спроса на товары. Занятость возрастет, а безработица упадет в том случае, если товарные рын- ки предъявят больший спрос и для его удовлетворения надо бу- дет нанять дополнительных работников.

Более разумными способами увеличения спроса являются:

- стимулирование роста экспорта;

- поддержка и поощрение инвестиций в реконструкцию пред- приятий с целью повышения конкурентоспособности продукции;

- поощрение иностранных инвестиций в экономику России. Ре- зультатом таких инвестиций становится либо создание новых произ- водств, либо реконструкция действующих.

3. Создание условий для сокращения предложения труда. Это снижение импорта товара, досрочный уход на пенсию.

4. Создание условий для роста самозанятости. Это возможно- сти открывать собственное дело, поощрение и содействие мало- му бизнесу.

5. Реализация программ поддержки молодых работников. Для помощи молодежи могут использоваться различные ме-

тоды:

- Экономическое стимулирование молодежной занятости – это налоговые льготы фирмам, привлекающие для работы моло- дых людей.

- Создание специальных фирм, предлагающих работу имен- но молодежи.

- Создание центров обучения молодых людей тем професси- ям, которые более востребованы.

Безработица несет ряд негативных последствий:

1. Потеря и недоиспользование экономического потенциала общества и в первую очередь недовыпуск продукции.

2. При длительной безработице работники теряют квалифи- кацию, навыки к работе.

3. Безработица ведет к прямому падению уровня жизни насе- ления, так как пособия по безработице ниже зарплаты.

4. Безработица приводит к политической нестабильности об- щества, недовольство правительством, росту преступности и т.д.

5. Росту психологической напряженности населения, неуверен- ность в завтрашнем дне, болезням, преждевременной смерти, са- моубийства и т.д.

В целях борьбы с безработицей должна быть разработана программа по активизации экономики страны с конкретными ме- роприятиями.

Инфляция: сущность, измерения, виды и последствия.

Инфляция (от лат. inflation – вздутие) – устойчивая тенден- ция к повышению среднего (общего) уровня цен. Она представ- ляет собой долговременный процесс снижения покупательной

способности денег.

В определение инфляции входит понятие уровень инфляции,

который определяется по формуле:

| , |

P-1

где Р – средний уровень цен в текущем году;

Р-1 – средний уровень цен в предшествующем году.

Причем средний уровень цен измеряется индексами цен.

Уровень цен при открытой и скрытой инфляции определя- ется по-разному. В первом случае – темпом прироста уровня цен (индексом цен), во втором – соотношением государственных цен с ценами легального или теневого рынка, объемом вынужденных сбережений и др.

Процесс противоположный инфляции, называется дефляци- ей, а замедление темпов инфляции – дезинфляцией. Уровень цен в будущем с позиции экономических агентов называется инфляци- онными ожиданиями. Инфляция различается по следующим ос- новным критериям:

1. В зависимости от размеров государственного регулиро- вания различают открытую и скрытую инфляцию.

Скрытая инфляция действует в условиях жесткого государ- ственного регулирования и проявляется в росте дефицита това- ров и услуг.

Открытая инфляция действует в условиях свободных цен, свойственных рыночной экономике.

2. В зависимости от темпов роста цен различают инфляцию

умеренную, галопирующую и гиперинфляцию.

Умеренная – это инфляция, годовые темпы которой измеря- ются числом с одним знаком, т.е. до 10%. При умеренной инфля- ции рост цен происходит медленно и предсказуемо, но цены рас- тут быстрее, чем заработная плата.

Галопирующая – инфляция, темпы которой измеряются двух

– или трехзначным числом в пределах от 20 до 200%. Она свиде- тельствует о серьезных нарушениях кредитно-денежной полити- ки в стране. Деньги теряют свою ценность, поэтому хранят толь- ко минимум денежных средств, необходимых для совершения повседневных сделок. Финансовые рынки попадают в депрессию,

ибо капитал уходит за рубеж.

Гиперинфляция – инфляция свыше 50% в месяц, годовой рост которой составляет четырехзначную цифру. Наиболее сильное влия- ние гиперинфляция оказывает на перераспределение богатства. Она вызывает недоверие к деньгам, вследствие чего наблюдается час- тичный возврат к бартеру и переходу от денежной к натуральной за- работной плате.

3. В зависимости от степени предвидения различают ожи- даемую инфляцию и неожиданную инфляцию.

Ожидаемая инфляция позволяет предотвратить или умень- шить потери, вызванные инфляцией. Неожиданная приводит к снижению всех видов фиксированных доходов и перераспреде- лению дохода между кредиторами и заемщиками.

4. В зависимости от факторов, порождающих инфляцию, различают инфляцию спроса и инфляцию издержек.

Инфляция спроса – вид инфляции, вызванный избытком со- вокупного спроса, за которым не успевает производство, т.е. спрос превышает предложение.

Инфляция издержек – вид инфляции, возникающий вслед- ствие увеличения средних издержек на единицу продукции. По- вышение издержек сокращает объем продукции, который фир- мы готовы предложить при существующем уровне цен. В резуль- тате сокращается предложение при неизменном спросе и соот- ветственно повышается уровень цен.

Рост издержек производства обусловлен тремя причинами: а) повышением заработной платы;

б) удорожания сырья, топлива;

в) увеличением косвенных налогов, акцизов.

Сочетание инфляции спроса и инфляции издержек образует инфляционную спираль. В этом процессе ключевую роль играют инфляционные ожидания экономических агентов.

Инфляция на определенном этапе своего развития становит- ся фактором деградации всей экономики. Особенно пагубно ин- фляция отражается на фирмах и предприятиях с медленной обо-

рачиваемостью капитала, сезонным характером производства.

От инфляции страдают все слои населения и особенно с фикси- рованными доходами, так как компенсация инфляционных потерь про- исходит с запаздыванием и не в полной мере.

Убытки терпят кредиторы, арендодатели, предоставившие денежные средства или недвижимость по договорам, особенно средне- и долгосрочным.

В конечном счете инфляция таит в себе реальную опасность социального взрыва, ибо она порождает у народа ненависть к тем, кто наживается на посреднических операциях, на перепродаже товаров и валюты, кто использует власть для личной наживы.

Причины инфляции.

Причины инфляции лежат в общем макроэкономическом рав- новесии между совокупным спросом и совокупным предложени- ем, во всей системе диспропорций по всему хозяйству данной стра- ны. Непосредственными причинами инфляции являются:

1. К внутренним причинам:

а) деформация экономики, проявляющаяся в значительном отставании отраслей, производящих предметы потребителя, от отраслей, производящим средства производства;

б) дефицит государственного бюджета, связанный с увели- чением государственных расходов;

в) диспропорции на микро- и макроуровне, являющиеся про- явлением циклического развития экономики;

г) монополия государства на внешнюю торговлю;

д) монополия крупнейших корпораций, фирм, компаний и установление цен на рынках;

е) высокие налоги, процентные ставки за кредит и др.

2. К внешним причинам относятся:

а) структурные мировые кризисы (сырьевой, энергетический, продовольственный, экологический). Они сопровождаются мно- гократным ростом цен на сырье, нефть и т.д. Их импорт стано- вится поводом для резкого повышения цен монополиями;

б) обмен банками национальной валюты на иностранную. Он вызывает потребность в дополнительной эмиссии бумажных денег,

что пополняет каналы денежного обращения и ведет к инфляции; в) сокращение поступлений от внешней торговли;

г) отрицательное сальдо внешнеторгового и платежного балан- са и др.

По внешним факторам следует отметить, что при структур- ных мировых кризисах, когда товары и услуги пересекают в то же время другие страны и инфляцию.

Антиинфляционная политика.

Антиинфляционная политика включает в себя два принци- пиально различных направления этой политики:

- Регулирование совокупного спроса.

- Регулирование совокупного предложения.

Сторонники первого направления являются кейнсианцы, сторонники второго – монетористы.

Кейсианское направление антиинфляционной политики ос- новное внимание уделяет регулированию совокупного спроса, по- лагая, что эффективный спрос вызывает стимулы роста предло- жения. Факторами эффективного спроса могут быть увеличение государственных расходов и дешевый кредит, которые, в свою очередь, вызывают рост инвестиционного спроса; инвестицион- ный спрос породит спрос предложения; рост предложения при- ведет к снижению цен, т.е. к замедлению или полному устране- нию гиперинфляции, доведя ее до умеренного уровня.

Монеториское направление антиинфляционной политики в центре своего внимания ставит регулирование совокупного пред- ложения. Монетористы полагают, что кейнсианская политика помогает стране досрочно выйти из кризиса, но не позволяет ус- транить все его причины, остаются диспропорции между спро- сом и предложением. Основатель монеторизма полагает, что ин- фляция – это чисто денежный феномен, ее источник – неграмот- ное вмешательство государства в экономику, и поэтому пути выхода из инфляции надо искать не в дополнительных расходах государства, а в росте предложения. Монетористы рекомендуют комплекс мер по сокращению спроса: это денежная реформа, удо-

рожание кредита, сокращение бюджетного дефицита, налоговых ста- вок. Эти мероприятия, по их мнению, должны вызывать уменьшение потребительского и инвестиционного спроса, банкротство неэффек- тивного производства, спад производства, что в свою очередь осво- бодит рыночные ниши от разорившихся производителей, но сохранит их для сильных, конкурентоспособных. Сокращение налоговых ста- вок вызовет рост инвестиций, увеличение товарного предложения и в конечном счете снизит цены.

На практике многие страны применяют компромиссную тактику борьбы с инфляцией, используя и кейнсианский, и моне- тарийский подходы.

Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 1287;