РЕКИ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА

Вода! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь.

Антуан де Сент-Экзюпери

Крым по количеству местных водных

ресурсов (речные и подземные воды) относится к наименее обеспеченным регионам Украины. В Крыму на одного человека приходится 400 м воды, а по Украине 1700 м3, т.е. водообеспеченность Крыма в 4,24 раза меньше, чем в среднем по Украине. Поэтому особенность Крыма большая зависимость от внешнего источника водоснабжения, которым является Северо-Крымский канал, по которому в Крым пришла вода из Днепра в 1963 г. В водохозяйственном балансе Автономной Республики Крым в 2003 г. воды СКК составили 83,5%; в то время как речные воды - 9,5%; подземные - 6,6%; морские воды - 0,4%.

В 1990 г. общий водозабор Крыма достиг 4 км3, а к настоящему времени он снизился в 2,3 раза. Динамика общего водопользования характеризуется снижением в 2003 г. по сравнению с 1990 г. использования воды на орошение в 3,8 раза, на хозяйственно-бытовые нужды в 2 раза; на промышленные нужды в 2,8 раза, сельскохозяйственное водоснабжение примерно в 8 раза. В 2003 г. использованная вода распределилась следующим образом:

- жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание -

18%;

- промышленность - 8%;

- сельское хозяйство - 71%;

- рыбное хозяйство и другое водопользование - 3%.

В территориальной структуре водохозяйственного комплекса Крыма удельный вес суммарного водопотребления в городах Симферополе, Севастополе, Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Феодосии и Ялте составляет около 23%. Здесь сосредоточенно 92% хозяйственно-бытового и 85% производственного водопользования Крыма. К сожалению, возросли потери воды при транспортировке в период 1998 - 2003 г. (в основном, за счёт СКК) с 23% до 52%. Естественно, что эти потери, связанные с фильтрацией вод, приводят к заболачиванию, подтоплению и засолению земель, ухудшая экологическое состояние северных регионов Крыма.

С древних времён и до 1964 г. Крым обеспечивал себя только своими поверхностными и подземными водами. Воды рек аккумулировались в водохранилищах и прудах. До прихода днепровской воды в Крыму на речном стоке было построено 8 крупных водохранилищ общим объёмом более 100 млн. м3 и ряд прудов. Это позволило, помимо водоснабжения населённых пунктов, оросить сельхозкультуры на площади 68,9 тыс. га, что на 70% превышало предвоенную орошаемую площадь. Приход днепровской воды позволил увеличить площадь орошаемых земель почти в 6 раз, что обеспечило увеличение производства сельхозпродукции в Крыму в 4,8 раза. Днепровская вода решила также проблему водоснабжения городов Старый Крым, Судак, Феодосия, Керчь, Симферополь и населённых пунктов Ленинского района, которые веками страдали от недостатка воды. Для этого был построен ряд водохранилищ: Феодосийское (1971 г., объём 15,4 млн.м3), Ленинское (1972 г., 7,7 млн.м3), Сокольское (1972 г., 2,26 млн.м3), Станционное (1975 г., 24 млн.м3), Зеленоярское (1975 г., 3,0 млн.м3), Фронтовое (1978 г., 35 млн.м3), Самарлинское (1978 г., 9 млн.м3), Межгорное (1983 г., 50 млн.м3).

Однако на Южном берегу Крыма, в Бахчисарайском и Белогорском районах, в городе Севастополь и его сельхозоне используется вода только местных водных источников. Чтобы не зависеть от капризов погоды на реках строят водохранилища. Первое в Крыму водохранилище - Аль-минское емкостью 6,2 млн. м3 было построено на балке Базар-Джилга, оно соединялось каналом длиной 5 км с Альмой (первая очередь строительства была завершена в 1929 г., вторая очередь - 1934 г.). В 1935 г. на балке Эгиз-Оба вводится в эксплуатацию Бахчисарайское водохранилище емкостью 6,89 млн. м3, которое питается водами Качи. Для водоснабжения Симферополя сооружается в три очереди Аянское водохранилище (1933 - 1,7; 1936 г. - 2,5; 1956 г. - 3,9 млн. м3). Однако ввод этого водохранилища оказался недостаточным и в 1956 г. было построено русловое Симферопольское  водохранилище объёмом 36 млн. м3 на реке Салгир. Первоначально оно предназначалось для орошения, но затем большая часть воды пошла на водоснабжение города. Симферопольское водохранилище расположено на юго-восточной окраине Симферополя. Максимальная ширина водохранилища 1500 м, площадь зеркала 317 га, средняя глубина 11 м, а максимальная глубина доходит до 32 м.

водохранилище объёмом 36 млн. м3 на реке Салгир. Первоначально оно предназначалось для орошения, но затем большая часть воды пошла на водоснабжение города. Симферопольское водохранилище расположено на юго-восточной окраине Симферополя. Максимальная ширина водохранилища 1500 м, площадь зеркала 317 га, средняя глубина 11 м, а максимальная глубина доходит до 32 м.

Пруд на балке Курцы в селе Константиновка

В водохранилище впадает несколько балок и оврагов, которые в результате заполнения водой превратились в красивые заливы. Обследования, проведенные при проектировании плотины, показали, что известняки и конгломераты в створе плотины, особенно у левого берега Салгира, весьма неплотные и трещиноватые. В целях предотвращения просачивания воды под плотиной было пробурено до 250 скважин глубиной около 25 м каждая, в которые под большим давлением нагнетался цементный раствор. Эта про тивофильтрационная завеса обеспечила прочность плотины. Кроме того, поперек русла, в тело плотины был заложен железобетонный зуб, за ним - стена из глыб конгломератов. Его добывали тут же при строительстве аварийного водосброса у правого берега. Для создания плотины использовалась глина из специального карьера, который затем наполнился водой, и превратился в пруд. Плотина Симферопольского водохранилища имеет высоту 40 м, протяженность 554 м при ширине 10 м. По гребню плотины пролегла дорога с пешеходными дорожками и парапетами. В основании плотины проложена железобетонная галерея (трубы с полукруглым сводом шириной 4 м, высотой 4,5 м), в которой проложены металлические трубопроводы, подающие воду для водоснабжения Симферополя и пос. ГРЭС, часть воды используется для орошения. По правому берегу, в створе плотины находится паводковый водосброс, облицованный железобетонными плитами. Излишки воды по нему сбрасываются в Салгир при помощи подъема сегментных металлических запоров. Видно, что водохранилище является сложным гидротехническим сооружением.

Население Симферополя быстро росло и воды стало не хватать, поэтому в 1966 г. на Альме было построено Партизанское водохранилище объёмом 34,4 млн. м3, а затем, в 1989 г. - Межгорное водохранилище, заполняемое днепровской водой (объём 50 млн.м3).

Для водоснабжения Севастополя сооружено в две очереди Черно-реченское водохранилище на реке Черная. В 1956 г. его объем был 33,2 млн. м3, а в результате наращивания плотины в 1984 г. достиг 64,2 млн. м3. Первоначально вода шла на орошение, а теперь, преимущественно, для водоснабжения.

В окрестностях города Белогорска, на реке Биюк-Карасу создано два водохранилища: в 1938 г. - Тайганское объёмом 13,8 млн. м3 и Белогорское объемом 23,3 млн. м 3 - в 1974 г. Водохранилища ис- пользуются для орошения. Для этих же целей в 1948 г. было завершено строительство Юз-Макского водохранилища (ныне Ленинское водохранилище, заполняемое днепровской водой).

В 1957 г. на реке Чорох-Су построено Старо-Крымское водохранилище, объемом 3,1 млн. м3, вода идёт на водоснабжение населенных пунктов и орошение.

Для водоснабжения ЮБК в 1954 г. не доставало одного млн. м3 воды. Было ясно, что нужное количество воды должно быть подано с Других территорий Крыма. Ещё долго бы решалась эта проблема, если бы в Крым не приехал король Непала Махендра. Когда его жена, будучи в Ялте, захотела принять ванну, ей пришлось воспользоваться минеральной водой из бутылок. И тогда первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв приказал срочно решить водную проблему ЮБК. Так возникла идея строительства гидротоннеля через Ялтинскую яйлу высотой 1300 м для водоснабжения Большой Ялты. В 1961 - 62 гг. отдел карстологии и селей Института минеральных ресурсов под руководством зав. отделом Бориса Николаевича Иванова проводит разведку трассы гидротоннеля. Семикилометровый гидротоннель строился тбилисскими метростроевцами. По этому гидротоннелю вода пошла самотёком к Большой Ялте из комплекса водохранилищ. В верховьях реки Бельбек, на северном склоне Главной гряды в районе сёл Счастливое и Ключевое были построены в 1964 г. три водохранилища: Счастливое - 1, Счастливое - 2 и Ключевское общим объёмом более 12 млн. м3, а на реке Кача - Загорское водохранилище объёмом около 28 млн.м3. Все водохранилища соединены с водохранилищем Счастливое -1, из которого вода и поступает в гидротоннель. В процессе проходки гидротоннеля были обнаружены карстовые воды разного химического состава, в том числе и минеральная вода, известная сегодня под названием "Ялтинская".

Для водоснабжения Алушты сооружены два водохранилища: в 1979 г. Изобильненское на реке Улу-Узень (объемом 13,25 млн. м3) и в 1986 г. Кутузовское на реке Демерджи (объемом 1,11 млн. м3). Кутузовское стало последним водохранилищем, построенным в Крыму. До этого, кроме упомянутых водохранилищ на речном стоке, были построены водохранилища: Белогорское (1971 г., 23,3 млн.м3) на реке Биюк-Карасу, Балановское (1974 г., 5,1 млн.м3) на реке Зуя и Льговское (1977 г., 2.2 млн.м3) на балке Змеиная.

В настоящее время для целей водоснабжения и орошения в Крыму имеется 23 крупных водохранилища с общим объёмом 400 млн.м3 и 1595 прудов объёмом около 200 млн.м3. Из крупных водохранилищ 14 заполняется местным речным стоком, 8 - водами СКК и одно водохранилище (Старо-Крымское) - днепровской водой и водой реки Чорох-Су. Объём водохранилищ местного стока в 1,7 раза больше, чем объём наливных водохранилищ. Количество прудов, наполняемых местными источниками в 2,4 раза больше, чем заполняемых СКК.

После строительства СКК реки Равнинного Крыма стали использоваться в качестве коллекторно-дренажной сети для отвода в моря и озёра дренажных вод с орошаемых земель и подтопленных территорий населённых пунктов. Для этого, как уже отмечалось, русла ряда рек спрямлялись и удлинялись.

При описании рек, уже отмечалось, что реки как украшение ландшафта служат для отдыха человека и для его эстетического восприятия природы:

Вода - прекрасное творенье

Нас окружающей среды,

Источник силы, вдохновенья,

Источник жизни и судьбы.

Животворящая святыня -

Без ней земля была б пуста,

Как обожжённая пустыня

И как алтарь без божества.

Эти слова принадлежат русскому поэту Валерию Яковлевичу Брю-сову (1873-1924 гг.).

Многое дают человеку реки, а как относится человек к ним, показано далее

РЕКИ И ЧЕЛОВЕК

Вода - создание природы, Надёжный жизненный исток, Питает землю и народы, Даря живительный глоток. Вода дана на помощь людям. Она — как вечный эликсир, Как кровь, бегущая по венам И сохраняющая мир.

ИМ. Старовойтова

Реки, к сожалению, становятся приёмниками сточных вод, которые в свою очередь составляют значительную величину - 53% от использованных вод (2003 г.). Недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды в этом же году достигли 30,5 млн. м3(7% от всех сточных вод). Эти сточные воды загрязняют речные воды, ухудшают гидрохимические параметры, отрицательно влияют на биоценозы (сообщества живых организмов) и ухудшают работу очистных сооружений питьевой воды. В маловодные годы растёт отношение сточных вод к водозабору из рек. Так в маловодном, 1994 году, это отношение достигло 102%, т.е. недостаточно очищенные и неочищенные сточные воды сравнялись по величине с водозабором из рек.

Высока антропогенная нагрузка на природные воды Крыма. Если в 1990 г. речные и подземные воды составляли 17% от вод СКК, то в 1997 и 1998 годах - более 40%, в 2002 г. - 37%. В 2003 г. эта нагрузка снизилась до 19%, но осталась выше 1990 г.

Высокий уровень хозяйственного и мелиоративного освоения территории Крыма (59%) нарушает условия формирования речного стока, ухудшает качество вод. Происходит смыв с сельхозугодий загрязняющих веществ, значительная часть которых по рекам поступает в Азовское и Черное моря и их заливы. Речная вода часто не отвечает нормативам ее пригодности для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового, а также и рыбохозяйственного использования. В Крыму с 1992 г. проводилась паспортизация малых рек Крыма длиной более 10 км. В процессе работы были обследованы водосборные площади 33-х рек. Неудовлетворительное состояние территорий водосборных бассейнов вследствие интенсивной деятельности человека негативно сказывается на качестве вод, что и подтверждалось проведёнными во время работы химическими анализами речных вод. Оценка экологического состояния показала, что из этих 33-х рек в неудовлетворительном экологическом состоянии применительно к требованиям хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования находится десять рек, а применительно к требованиям рыбохозяйственного использования - 31 река. Преимущественно это реки, берущие начало с северо-восточных склонов Главной гряды Крымских гор, а также Салгир и его притоки.

Негативное влияние на реки оказывает и невыполнение экологических законов, правил и принципов. К сожалению, экологические закономерности, установленные учёными, часто нарушаются. Одним из важных экологических законов является закон внутреннего динамического равновесия, в соответствии с которым все показатели экосистемы, в данном случае реки, должны функционально соответствовать друг другу. Любое изменение одного из показателей вызывает сопутствующие функционально-структурные количественные и качественные изменения. Несоблюдение этого закона приводит к нарушению экологического равновесия, а при достижении какого-то предела может произойти срыв. Так, например, увеличение сброса сточных вод может не приводить к катастрофическим последствиям до какого-то предела, а затем незначительное его увеличение может вызвать необратимые последствия. Например, река Чурук-Су (гнилая вода), превращена человеком в открытую сточную канаву ещё в XVII в.

Из этого закона вытекают четыре важных следствия:

1) любое изменение среды неизбежно приводит к развитию природных цепных реакций, идущих в сторону нейтрализации произведённого изменения или формирования новых природных систем, обраование которых при незначительных изменениях среды сможет принять необратимый характер. Так, после 60-х годов XX в. усиление человеческой деятельности как в бассейнах рек (высокий процент сельхозосвоенности), так и в их руслах (сбросы сточных вод) привело к необратимому процессу эвтрофикации (зарастанию русел рек);

2) взаимодействие всех компонентов природной системы количественно нелинейно, то есть слабое воздействие или изменение одного из показателей может вызвать сильное отклонение в других или во всей системе в целом. По химическим меркам установленные нормативы на предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ в воде невелики и их превышение в два - три раза тоже невелико, однако эти слабые воздействия вызывают изменение водных растительности и живых организмов;

Заросшее русло реки Суджилка

3) производимые в крупных экосистемах перемены относительно необратимы. Так загрязнение рек ведёт к загрязнению морских вод, потреблению вместе с водой животными и растениями вредных веществ, а в результате происходит деградация человека, питающегося этими животными и растениями и потребляющего загрязнённую воду;

4) любое местное преобразование природы вызывает в глобальной совокупности биосферы и в её крупнейших подразделениях ответные реакции, приводящие к относительной неизменности эколого-экономи-ческого потенциала, увеличение которого возможно лишь путём значительного возрастания энергетических вложений. Это следствие хорошо иллюстрируется проводимой в 70-е годы XX в. компанией по спрямлению и углублению русел рек Крыма. Цель спрямления - увеличение площади пахотных земель, цель углубления — увеличение водности рек. Природа противодействовала этим мероприятиям в силу того, что тысячелетиями сформировалась геологическая обстановка, с которой в динамическом равновесии находились именно существующие реки (с их водностью и размерами). Спрямление рек способствовало образованию оползней, заболачиванию и затоплению поймы, занятой сельхозугодиями. Углубление рек нарушило экологическое равновесие, нарушило системы перекатов и плесов, а в целом - водные сообщества. Выигрыша в экономическом потенциале не получилось, но экосистемы малых рек получили необратимые изменения.

Не менее важным является выполнение закона физико-химичес-когоединства живого вещества,согласно которому всё живое вещество физико-химически едино. Отсюда следует, что вредное, для одних живых организмов, не может быть безвредно для других. То есть поступающие с сельхозугодий в реки пестициды и удобрения вместе с талыми и ливневыми водами отрицательно воздействуют на водные растения и животные, а затем — и на человека.

В литературе иногда встречаются кардинальные предложения: оставить реки в покое и не использовать их воды в хозяйственной деятельности. Такие предложения входят в противоречие с законом развития природной системы за счёт окружающей природной среды. Любая природная система может развиваться только за счёт использования материально-энергетических и информационных возможностей окружающей среды. Поэтому человеческое общество (как природная система) использует, и будет использовать окружающую природную среду. Но при этом необходимо прогнозировать и парировать вредные воздействия человека, в том числе и на реки. Согласно следствию, вытекающему из этого закона, любая высокоорганизованная система, используя и видоизменяя среду жизни, представляет потенциальную угрозу для более низкоорганизованных систем. Другими словами, деятельность человека, касающаяся рек, потенциально (и в действительности) опасна для жизни растительности, животного мира и микроорганизмов в этих реках.

Влияние человека на окружающую природную среду возрастает по мере развития производительных сил согласно закону соответствия между уровнем развития производительных сил и природно-ресур-сным потенциалом. Развитие производительных сил происходит от носительно постепенно до момента резкого истощения природно-ре-сурсного потенциала, который характеризуется как экологический кризис. Кризис разрешается через революционное изменение производительных сил (промышленные и научно-техническая революции). До 60-х годов XX в. водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт местных источников, в том числе рек. Но затем ресурсы вод для развивающегося производства и растущего населения были исчерпаны. Революционным изменением стало строительство Северо-Крымского канала. Доля днепровской воды достигает 85%. Поэтому это резко ухудшило отношение к крымским рекам. Начиная с 60-х годов XX в. отмечается деградация рек Крыма, русла которых часто стали использовать в качестве коллекторов. В 2003 г. сброс коллекторно-дренаж-ных вод составил 255 млн. м3, что в 1,6 раза больше водозабора из крымских рек. Причём, отмечается превышение ПДК по ряду показателей коллекторно-дренажных вод, которые сбрасываются в моря и озёра, нарушая их экосистемы.

В соответствии с законом оптимальности, гласящим, что никакая система не может сужаться или расширяться до бесконечности и с наибольшей эффективностью системы функционируют в некоторых пространственно-временных пределах, в природопользовании необходимо следовать правилу: при эксплуатации природных систем нельзя переходить некоторые пределы, позволяющие этим системам сохранить свойства самоподдержания. В отношении рек Крыма эти пределы были нарушены, что и явилось причиной их неудовлетворительного экологического состояния.

Следует помнить, что экосистема, эволюционно потерявшая или сменившая часть своих элементов, не может вернуться в первоначальное своё состояние согласно закону эволюционно-экологической необратимости. Так как вернуть экосистему к предыдущему состоянию нельзя, то к ней следует подходить как к новому образованию, на которое неправомерно переносить ранее выявленные закономерности. Например, спрямлённые русла рек, интенсивно зарастающие растительностью, требуют систематической расчистки. Учёт этого закона вызывает необходимость паспортизации рек, при которой и выявляются новые, сформировавшиеся к настоящему времени гидрографические, гидрологические, гидрохимические и гидробиологические характеристики рек.

Правило заполнения экологических ниш гласит: пустующая экологическая ниша (место организма в природе, включая положение в пространстве и функциональную роль в сообществе) всегда естественно заполняется более опасными и менее полезными организмами. На при-мере рек Крыма можно наблюдать, что исчезновение высококачественных рыб привело к замене их сорной рыбой и лягушками, появились сине-зелёные водоросли, интенсивно поглощающие растворённый кислород, необходимый для жизнедеятельности растений и организмов, и загрязняющие воду элементами своего распада.

Принципы связи условий и видов включают в себя: принцип разнообразия - чем разнообразнее природные условия, тем больше видов растений и животных обитает в регионе (применительно к рекам этот принцип определяет то богатство, которое досталось человеку); принцип отклонения условий - чем выше отклонения условий от нормы, тем беднее видовое разнообразие и специфичнее виды (принцип даёт объяснение изменениям в реках - в их загрязнённых водах исчезает рыба и другие высокоорганизованные организмы, а из растительности преобладают сине-зелёные водоросли); принцип плавного изменения среды - чем медленнее изменяются условия среды и чем дольше условия не изменяются, тем богаче и стабильнее видовой состав региона. Последний принцип даёт в руки человека оптимальный инструмент его воздействия на окружающую природную среду. Чем медленнее происходит нарастание загрязнения рек, тем больше шансов сохранить живое, дав ему возможность приспособиться к изменению условий существования.

Игнорирование правила интегрального ресурса (отрасли народного хозяйства, конкурирующие в использовании конкретных природных систем, наносят ущерб друг другу тем сильнее, чем значительнее они её изменяют) привело к использованию крымских рек для сброса сточных вод, что повлекло за собой потерю их рыбохозяйственной и рекреационной функций, а также возможности использования вод рек в хозяйственно-питьевом и культурно-бытовом водоснабжении.

Для сохранения экосистем малых рек при хозяйственном использовании рекомендуется пользоваться правилом "мягкого" управления природой. Мягкое управление способно вызвать желательные цепные реакции, приводящие к сохранению экосистемы, восстанавливает экологический баланс. По отношению к малым рекам до наших дней преимущественно использовалось "жёсткое" управление, более простое и будто бы экономичное: сброс в реки неочищенных и недостаточно-очищенных сточных вод, спрямление и углубление русел рек. Эта "экономия" оборачивается необходимостью значительных затрат на восстановление рек. При "мягком" управлении должны строиться очистные сооружения, создаваться водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, а также природно-заповедные территории в бассейнах рек.Из правила "мягкого" управления природой вытекает принцип "что экологично, то экономично". Экологически обоснованные хозяйственные мероприятия в начальный период требуют больших затрат, зато в дальнейшем, в связи с отсутствием негативных экологических последствий, затраты будут невелики. Суммарные издержки меньше, чем при реализации неэкологических мероприятий, при которых начальные затраты сравнительно невелики, но резко возрастают расходы на ликвидацию отрицательных экологических последствий. Экологическое восстановление рек Крыма потребует огромных затрат, так как принцип "что экологично, то экономично" не претворялся в жизнь. При строительстве СКК этот принцип был нарушен. Из соображений экономии 50% длины канала было выполнено в земляном русле. Это привело к фильтрации воды (сейчас потери воды от фильтрации достигают 52%), подъёму уровня грунтовых вод, заболачиванию и засолению земель. Экономия обернулась большими дополнительными денежными и энергетическими затратами. Дренируемая территория занимает сейчас 58% от орошаемых земель, осушается территория 202 населённых пунктов (198 сёл и 4 пгт), в 78-ми населённых пунктов система дренажа не обеспечивает понижение уровня грунтовых вод. Нуждается в осушении 121 населённый пункт, из которых 52 находятся непосредственно в зоне оросительных систем.

Таким образом, можно отметить, что на примере рек Крыма видны негативные последствия несоблюдения основных положений экологии. Поэтому экологические вопросы должны занимать одно из главных мест при эксплуатации природных ресурсов водосборных бассейнов рек.

В настоящее время актуальным для человечества является соблюдение экологического закона постепенного превращения биосферы в ноосферу или закона В.И. Вернадского, который предполагает разумное отношение человека к природе. Соблюдение этого закона, являющегося безальтернативным направлением гармонизации отношений человека и природы, позволит избежать глобальной экологической катастрофы и поможет сохраниться человеку как биологическому виду. Из этого закона вытекают:

• принцип приоритета общечеловеческих интересов над всеми другими;

• принцип необходимости экологической чистоты человеческой деятельности;

• принцип экологической обоснованности принимаемых решений. Дальнейшее использование рек Крыма, прежде всего, должно основываться на последних двух принципах, которые позволят восстановить и поддерживать реки в устойчивом экологическом состоянии.

Мероприятия по восстановлению и сохранению рек можно разделить на следующие группы:

• организационно-хозяйственные направлены на упорядочивание эксплуатации природных ресурсов малых рек;

• агротехнические направлены на рациональный подбор культур и применение прогрессивных методов обработки земли;

• лесо- и лугомелиоративные направлены на снижение эрозионных процессов в бассейнах рек, на уменьшение заиливания рек и интенсивность паводков;

• гидротехнические предназначены для исключения катастрофических паводков на малых реках и на сохранение водных ресурсов. Исследования показали, что при паводках происходит увеличение расходов воды рек Крыма примерно в 400 раз. Поэтому необходимо строительство противопаводковых прудов и водохранилищ, которые будут также играть роль аккумуляторов воды. Использование водохранилищ и прудов позволяет значительно увеличить водопотребле-ние в бассейнах рек Крыма в засушливые годы по сравнению с естественным стоком. Своевременная очистка водохранилищ и прудов от ила, камыша и другой болотной растительности. Нельзя допускать гидротехнических работ по спрямлению и углублению русел рек Крыма, приводящих к эвтрофикации;

• водозащитные мероприятия направлены на предотвращение сбросов в малые реки неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Это диктует острую необходимость разработки и реализации программы, включающей паспортизацию рек, реконструкцию существующих очистных сооружений и строительство новых очистных сооружений с прогрессивными технологиями очистки сточных вод, в том числе поступающих с животноводческих комплексов. Реализация программы должна обеспечить нормативную очистку вод, что будет способствовать улучшению экологического состояния как поверхностных, так и подземных вод;

• социально-психологические мероприятия направлены на разъяснение и широкую пропаганду среди населения экологических знаний и необходимости охраны рек Крыма от засорения, загрязнения и истощения. Одной из причин возникновения экологических проблем является экологическая неграмотность населения, специалистов и руководителей, принимающих хозяйственные решения. По мнению знаменитого Римского клуба, ликвидация экологической неграмотности населения является одним из направлений выхода человечества из экологического кризиса. Разъяснительная работа и экологическое воспитание должно начинаться с детского сада и продолжаться на всех уровнях образования. Однако в последние годы, в частности, в ВУЗах сокращаются объёмы экологических и природоохранных дисциплин, а экзамены заменяются зачётами. Следует повысить роль средств массовой информации и общественных организаций в экологической пропаганде и экологическом образовании населения.

В настоящее время реализуется ряд государственных программ, которые направлены на восстановление рек. Конечно, теперь сложно вернуть первоначальное состояние реки, но те мероприятия, которые проводятся, позволят сохранить реки для будущих поколений.

Водная проблема стоит сейчас очень остро не только в Крыму, но и во всём мире. На Саммите Земли в Йоханнесбурге (2002 г.) среди проблем, которые нужно срочно решать важнейшее место занимает водная. Одень день работы Саммита прошёл под лозунгом: 'Wo water - по future!", что значит "Без воды - нет будущего". Право на чистую воду - важнейшее право человека. Это не просто лозунг, а программа действий, так как 2 - 2,5 млрд. людей уже сегодня остро нуждаются в воде. Недостаток воды усугубляется многими социальными и экономическими проблемами. С качеством воды связывают и здоровье человека. Ежегодно в мире от болезней, связанных с употреблением воды, не отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, умирает 1,5 — 2,0 млн. детей.

Итак, Вы узнали многое о реках Крыма, среди которых большинство "малых". Но, не смотря на их кажущуюся малую значимость, они, как было показано, играли и играют большую роль в нашей жизни. Хочется закончить рассказ о реках Крыма словами поэта Сергея Ост-рового:

...Не говори мне "малая река", Река она иесть река. Любая. Над нею тоже ходят облака, Зеленая она иль голубая, И тот же ветер - некий Чародей Волшебничает с лёгкою водою. Нет малых рек. Все реки для людей, У каждой где-то встреча со звездою.

Авторы надеются, что полученные сведения о наших реках, заинтересуют читателей, и у них появится желание познакомиться с ними наяву, участвуя в природоведческих экскурсиях.

ОЗЁРА И ИХ ИМЕНА

Вот лежу я на Сакской площадке, Подо мной благодетельный ил. И меня он, как полог свинцовый, Всю окутал и плотно закрыл. Под лучом раскалённого солнца Вода озера быстро цветёт, И, покрытая розовой дымкой, Солью белой на берег плывёт.

Е. Горчакова

В Крыму насчитывается более 300 озёр и

лиманов. Почти все озёра солёные и расположены вдоль побережья, в низменной степной части, за исключением малых пресных озёр, находящихся на яйлах Главной гряды Крымских гор, и нескольких опреснённых озёр. Горные озёра крымских яйл чаще являются искусственными водохранилищами. Пресным является Ак-Мечетское озеро на Тарханкутском полуострове. Подавляющее большинство озёр мелководно, в некоторые из них впадают балки и реки Равнинного Крыма. В зависимости от концентрации солей озёра делятся на самосадочные (происходит естественное выпадение солей из раствора - "садка") и несамосадочные. Есть озёра, содержащие лечебные грязи. В летний период некоторые озёра пересыхают.

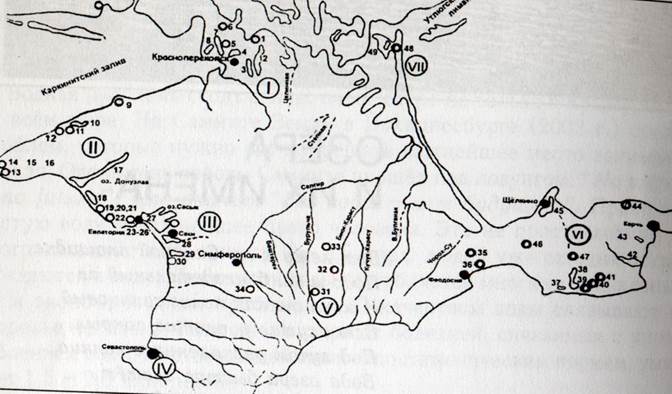

В справочниках все озёра и лиманы Крымского полуострова разделены в зависимости от местоположения на 7 групп-Перекопская,Тарханкутская,Евпаторийская,Херсонеская,Озера на яйлах,Керченская,Геническая(Чангаро-Арабатская,Присивашская). Озера Генической группы,расположены в северной части Арабатской стрелки,которая относится к крымскому полуострову,однако граница АРК отсекает эту часть Арабатской стрелки и проходит значительно южнее села Стрелковое.

Озера Крыма

| I - Перекопская группа 1 - Пусурман 2 - Айгульское 3 - Кирлеутское 4 - Киятское 5 - Круглое 6 - Янгул 7 - Красное 8 - Старое II - Тарханкутская группа 9 - Бакальское Ю - Джарылгач 11 - Ярылгач 12 - Панское 13 - Ак-Мечетское 14 - Лиман 15 - Большой Кипчак 16 - Малый Кипчак 17 - Донузлав | III - Евпаторийская группа 18 - Ойбурское 19 - Аджибайчикское 20 - Аирчинское 21 - Галгасское 22 - Соленое 23 - Б.Ялы-Майнакское 24 - М.Ялы-Майнакскбе 25 - Майнакское 26 - М. Отар-Майнакское 27 - Сасык 28 - Сакское 29 - Кызыл-Яр 30 - Богайлы IV - Херсонская группа озер V - Озера на яйлах 31 - Эгиз-голь 32 - Каратау-голь | 33 - Большой Когей 34 - Тавель-голь VI - Керченская группа 35 - Ачи 36 - Ащиголь 37 - Качик 38 - Узунларское 39 — Кояшское 40 - М. Элькинское 41 - Киркояшское 42 - Тобечикское 43 - Чурбашское 44 - Чокракское 45 - Акташское 46 - Карач-Коль 47 - Марфовское VII — Геническая группа 48 — Зябловское 49 - Геническое |

Перекопская группа соляных озер. Почти все озера имеют неправильные овально-продолговатые формы, вытянутые в направлении с северо-запада на юго-восток, исключая озеро Пусурман, вытянутое в широтном направлении. Южные части озерных котловин несколько сужены, мелководны, северные - более расширены и местами глубоководны. На озерах Кирлеутском и Айгульском много островов. Уровни всех озер ниже уровня Черного моря. Собственные водосборы озёр невелики, только в Айгульское впадает река Неточная с водосбором около 105 км2. Основное пополнение озёр происходит за счет подземных вод, в некоторые сбрасывают сбросные и коллекторно-дренажные воды. Изолированность этих озер от моря привела к тому, что концентрация солей в воде стала выше океанической. Большинство озёр этой группы самосадочных, в них почти ежегодно происходит естественная садка поваренной соли.

Озеро Красное разделено плотиной на северный и южный отсеки. Северный отсек использует ОАО "Крымский содовый завод" в качестве накопителя-испарителя промстоков. Южный отсек является зоной отдыха.

Тарханкутская группа соляных озер. Озёра образованы в результате затопления морем приустьевых участков балок и отсекания их от моря песчано-гравелистыми пересыпями. Вода по химическому составу мало отличается от вод Черного моря, исключение составляет пресное озеро Ак-Мечетское, уровень которого всегда выше уровня моря. В эту же группу входит самое длинное (30 км) и самое глубокое (27 м) озеро Донузлав. Ширина озера у моря 9 км, а затем происходит резкое сужение озера. Берега высокие, крутые, очертания извилистые и напоминают очертания большой реки. Озеро в первобытные времена было заливом, который воспринимался древними мореплавателями как устье глубоководной реки (древнегреческий историк Геродот упоминает о реке Ипокирь).

Евпаторийская группа соляных озер. Все озера этой группы морского происхождения. Концентрация солей летом достигает 10-25%, и происходит садка соли. Озеро Сакское занимает устья двух сходящихся балок. Концентрация солей в нём очень велика, а дно покрыто синевато-чёрной, бархатистой с запахом сероводорода грязью, имеющей целебное значение. Именно благодаря этим целебным грязям, озеро известно очень давно. Уже в I в. н.э. древнеримский ученый Плиний Старший упоминает находившийся в Тав-рике город Парасан (располагался на месте нынешних Сак), где лечатся "землей, исцеляющей всякие раны". Образуется целебная грязь в результате сложного взаимодействия между рапой, микроорганизмами и органическими остатками, которые приносятся в озеро из окружающей степи дождевой водой. Озеро Сасык (Са-сык-Сиваш) - самое большое соляное озеро в Крыму, площадь его зеркала 75,3 км2. Озеро образовалось из морского залива, отделяется от моря узкой пересыпью и по  возрасту моложе других озёр. Сейчас озеро разделено дамбой на северную и южную части. Северная часть опресняется поступлением пресных поверхностных и подземных вод. Из рассолов южной части озера добывают поваренную соль, а рассолы после извлечения соли по трубопроводу поступали на Сакский химический завод, где из них получали бром и хлористый магний. Однако, в настоящее время производство приостановлено. Небольшое озеро Майнакское расположено к западу от озера Сасык (Сасык-Сиваш). Грязи этого озера также широко используются в медицине.

возрасту моложе других озёр. Сейчас озеро разделено дамбой на северную и южную части. Северная часть опресняется поступлением пресных поверхностных и подземных вод. Из рассолов южной части озера добывают поваренную соль, а рассолы после извлечения соли по трубопроводу поступали на Сакский химический завод, где из них получали бром и хлористый магний. Однако, в настоящее время производство приостановлено. Небольшое озеро Майнакское расположено к западу от озера Сасык (Сасык-Сиваш). Грязи этого озера также широко используются в медицине.

Добыча целебных грязей на Сакском озере

Херсонесская группа озер. Озёра, входящие в эту группу, находятся в юго-западной части Крыма, на Гераклейском полуострове. Они очень малы, образованы небольшими устьями коротких балок, отделенных от моря песчаными пересыпями. Наиболее крупные из них: Круглое, Казачье, Камышевое. Питаются преимущественно морскими водами. Соленость рапы летом достигает 7-10 %.

Озера на яйлах. Озёра находятся на Крымский яйлах. Это небольшие и непостоянные по площади и глубине озера с пресной водой, занимающие на закарстованной поверхности нагорья округлые впадины. К постоянным озёрам можно отнести Эгиз-голь на Караби-яйле, там же, вблизи северного склона г. Каратау — Каратау-голь, а в северо-восточной части Караби-яйлы — Большой Когей. В северной части Чатырдагс-кого нагорья находится вытянутое озеро Тавель-голь, а на Демерджи-яйле - озеро Провальное, пересыхающее летом.

Керченская группа соляных озер. Озера морского происхождения, расположены на побережьях Черного моря (Аджиголь, Узун-ларское, Кояшское, Качик, Малое Элькинское, Киркояшское), Азовского моря (Чокракское, Акташское) и Керченского пролива (Чур-башское, Тобечикское). Вдали от морского побережья, внутри Керченского полуострова, находятся небольшие, пересыхающие летом озёра (Марфовское, Ачи, Копты). Главную роль в их питании играют поверхностные воды от снеготаяния и ливней. Наиболее известное Чокракское озеро расположено в котловине среди гор, в 16 км от Керчи и отделено от Азовского моря пересыпью шириной 320 м. Берега его обрывисты и проререзаны впадающими в него балками. Озеро пополняется стекающими со склонов гор водами. В него изливаются также нефтяные и сернистые ключи. Насыщенная солями вода озера значительно тяжелее морской, человек может свободно лежать на ее поверхности также, как в широко известном Мёртвом море (на границе Иордании и Израиля).

Установлено, что еще в античную пору существовали лечебницы, расположенные, вероятно, на берегах озер Чокракское, Тобечикское, Чурбашское.

Геническая (Чонгаро-Арабатская, Присивашская) группа соляных озер. Эта группа включает Восточный Сиваш и озёра на Арабатской стрелке, в том числе крупные, Зябловское и Геничес-кое. Восточный Сиваш отделяется от Западного Чонгарским проливом между полуостровами Чонгар и Тюп-Джанкой.

Озёра Сакское, Чокракское, Оленье, Узунлар, Тобечик, Кояшское, Сасык-Сиваш, Кизил-Яр, Багайлы, Бокальское, Джарылгач, Ярылгач отнесены к лечебным согласно Постановлению Кабинета Министров Украины. Запасы лечебных грязей в этих озёрах составляют 39 млн. м3 и используются при заболеваниях органов опорно-двигательного аппарата; центральной и перефирийной нервной системы; сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, гинекологические заболевания, заболевания кожи.

Ниже в таблице приведены гидронимы крымских озёр, а на рисунке показано их расположение в соответствии с порядковым номером в таблице.

ГИДРОНИМЫ ОЗЁР

| № | Название озера | Определяющие слова |

| I | Перекопская группа | |

| Пусурман (Тюпалгазы) | пусюр-грязный,ман-окончание,образующие название;алгазы - тюркское РПИ;тюп — малый род, народ | |

| Айгульское (БольшоеАйгульское, Кырское,Большой Кырк) | аи - луна; аи, айя - в древнетюркском языке "почитать" (созвучно с гр. аи - святой); кырк — РПИ ногайцев, кара-калпаков; видимо, в названии Кырское утерян звук "к" | |

| Кирлеутское (Кер- леутское, Керлеут) | курлевут - кыпчакское племя | |

| Киятское (Киятт, Тарханское) | кият - племя монгол, каракал-паков; тархан - РПИ туркменов | |

| Круглое (Адаман) | ада - остров, полуостров | |

| Янгул (Айгульское, Айгул, Чюрюмское, Чурюм, Чорюлю, Шорум) | ян - новое, молодое; чюрюк - гнилое; шор - соль | |

| Красное (Асе) | асе - название древних аланов | |

| Старое (Тузлы) | туз - соль, лы - окончание "содержащий" | |

| II | Тарханкутская группа | |

| Бакальское (Бакал) | бакал- РПИ киргизов | |

| Джарылгач | расколовшийся, треснувший | |

| Ярылгач (Карловское) | ||

| Панское (Сасык) | сасык - вонючий | |

| Ак-Мечетское | акмечет - тюркское РПИ | |

| Лиман (Караджа) | лиман - гр. гавань, залив; караджа — РПИ туркменов, караджа — олень, косуля | |

| Большой Кипчак | кипчак (кыпчак) — народ | |

| Малый Кипчак | ||

| Донузлав | донгузли - подразделение туркменского племени салор; донузлав - свинья, кабан | |

| III | Евпаторийская группа | |

| Ойбурское (Ойбургское,Айбурунское, Айбуранское) | ой-ложбина, низина, впадина, котлован; бур- окружить, кружить; ай-луна; бурун - мыс, нос, предгорье; буран от "бур" | |

| Аджибайчикское -(Аджибайчи, Аджи-Байчи) | аджи - горький; бай - богатый; чик уменьшительный аффикс | |

| Аирчинское | ир - отделять, чи - аффикс, характеризующий действие | |

| Галгасское | гал — озеро; race — ИЛ Гази, Газы | |

| Солёное (Терсклы- Конрадское) | терс - РПИ узбеков, клы - окончание, определяющий принадлежность; конрат - РПИ туркменов, казахов, киргизов | |

| Большое Ялы-Майнакское | ялы - берег; майнак - перешеек | |

| Малое Ялы-Майнакское | ||

| Майнакское (Б. Отар-Майнакское, Мойнакское) | отар - пастбище, гурт овец, РПИ | |

| Малое Отар-Майнакское | ||

| Сасык (Сасык-Сиваш) | сасык - вонючее; сиваш — грязь, прилипать | |

| Сакское | ак — древний народ; сака, саке - РПИ киргизов | |

| Кызыл-Яр | кызыл - красное; яр - обрыв, расщелина | |

| Богайлы (Богыйлы, Багыйлы, Кунтуган, Каптуган, Кичик-Бель) | боге, бага — РПИ туркменов; йлы, ыйлы — окончание "принадлежащий", кун - солнце; туган - родившийся; кичик -маленький; бель — холм, перевал | |

| IV | Озёра на яйлах | |

| Эгиз-голь (Эгиз-Тинах) | эгиз - двойня (озеро в межень разделяется на два водоёма); тыйнак - пруд | |

| Каратау-голь | кара-чёрный, тау - гора | |

| Большой Когей (Когуй) | коке - РПИ туркменов и казахов; кокуй - РПИ якутов | |

| Тавель-голь | тавэли - горцы | |

| V | Керченская группа | |

| Ачи | ачи, ащи - горький, солёный | |

| Аджиголь (Ащиголь) | ||

| Качик | качы - РПИ | |

| Узунларское (Узунлар,Узиндар, Кончек,Отар-Алчик) | узунлар - РПИ, конче, кончиёк - РПИ;Отар -ИЛ; Алчин - ИЛ, алчин -РПИ казахов; узун - длинный; дар-узкий | |

| Кояшское (Опукское, Эльконское) | кояш-солнце; опук - удод;эль — местность; кон - солнце | |

| Малое Элькинское (Кури) | элькен - парус; кури -сухой, засохший, высохший | |

| Киркояшское | кир - холмистая равнина, равнина; кояш - солнце | |

| Тобечикское (Тобечик) | тобе-пригорок, верхушка; чик - маленький | |

| Чурбашское(Чурубашское,Камыш-Бурунское) | чурук-гнилой; баш — голова;бурун - нос, мыс, гора | |

| Чокракское(Чокрак, Мессир) | чокрак-источник, родник; мысырлар - РПИ народа юрюки | |

| Акташское (Акташ, Окташ, Як-Таш,Аль-Иль, Альильское) | ак - белый, таш-камень, али-эли - РПИ; як — сторона | |

| Карач-Коль | крач - родовое имя туркменов | |

| Марфовское(Даутель-коль) | даут - тюркское РПИ; ель - край,местность | |

| VI | Геническая (Чонгаро-Арабатская, Присивашская) | |

| Зябловское(Кассырское, Кассарское) | с ногайского: кос —временая юрта,шалаш; сырт - север | |

| Геническое | по г. Геническу, название которого происходит от "Генуя" -купеческая республика Средневековья (современная Италия). В XIII - XV вв. колонии Генуи располагались на побережьях Чёрного и Азовского морей до Тамани |

Дата добавления: 2016-03-05; просмотров: 955;