Способы построения УПТ

Основная проблема, с которой сталкиваются разработчики УПТ, является дрейф нуля. Дрейфом нуля (нулевого уровня) называется самопроизвольное отклонение напряжения или тока на выходе УПТ от начального значения. Поскольку дрейф нуля наблюдается и при отсутствии сигнала на входе на входе УПТ, то его невозможно отличить от истинного сигнала.

К физическим причинам, вызывающим дрейф нуля в УПТ, относятся:

¨ нестабильность источников питания;

¨ временная нестабильность ("старение") параметров транзисторов и резисторов;

¨ температурная нестабильность параметров транзисторов и резисторов;

¨ низкочастотные шумы;

¨ помехи и наводки.

Наибольшую нестабильность вносит температурный фактор. Положение усугубляется наличием гальванической связи между каскадами, хорошо передающей медленные изменения сигнала, что приводит к эффекту каскадирования температурных нестабильностей каскадов от входа к выходу.

Поскольку температурные изменения параметров усилительных элементов имеют закономерный характер (см. подразделы 2.2 и 2.10), то они могут быть в некоторой степени скомпенсированы теми же методами, что и в усилителях гармонических сигналов.

Абсолютным дрейфом нуля  называется максимальное самопроизвольное отклонение выходного напряжения УПТ при замкнутом входе за определенный промежуток времени. Качество УПТ оценивают по напряжению дрейфа нуля, приведенного к входу усилителя:

называется максимальное самопроизвольное отклонение выходного напряжения УПТ при замкнутом входе за определенный промежуток времени. Качество УПТ оценивают по напряжению дрейфа нуля, приведенного к входу усилителя:

.

.

Приведенный к входу дрейф нуля эквивалентен ложному входному сигналу, он ограничивает минимальный входной сигнал, т.е. определяет чувствительность УПТ.

С целью снижения дрейфа нуля в УПТ используются:

¨ глубокие ООС;

¨ термокомпенсирующие элементы;

¨ преобразование постоянного тока в переменный, его усиление и последующее детектирование;

¨ построение УПТ по балансной схеме.

УПТ прямого усиления, по сути, являются обычными многокаскадными усилителями с непосредственной связью. В качестве УПТ может использоваться усилитель, схема которого приведена на рисунке 3.4.

В этом усилителе резисторы  ,

,  и

и  , помимо создания местных и общих цепей ООС, обеспечивают необходимое напряжение смещения в своих каскадах. В многокаскадном УПТ можно обеспечить требуемый режим транзисторов по постоянному току путем последовательного повышения потенциалов эмиттеров от входа к выходу, что обусловлено непосредственной межкаскадной связью "коллектор-эмиттер", потенциалы коллекторов тоже возрастают от входа к выходу. Возможно обеспечение режима каскадов УПТ путем уменьшения

, помимо создания местных и общих цепей ООС, обеспечивают необходимое напряжение смещения в своих каскадах. В многокаскадном УПТ можно обеспечить требуемый режим транзисторов по постоянному току путем последовательного повышения потенциалов эмиттеров от входа к выходу, что обусловлено непосредственной межкаскадной связью "коллектор-эмиттер", потенциалы коллекторов тоже возрастают от входа к выходу. Возможно обеспечение режима каскадов УПТ путем уменьшения  от входа к выходу, однако в том и другом случае следствием будет уменьшение коэффициента усиления УПТ.

от входа к выходу, однако в том и другом случае следствием будет уменьшение коэффициента усиления УПТ.

В многокаскадных УПТ прямого усиления может происходить частичная компенсация дрейфа нуля. Так, положительное приращение тока коллектора первого транзистора вызовет отрицательное приращение тока базы и, следовательно, тока коллектора второго транзистора. На практике полная компенсация дрейфа нуля не достижима даже для одной температурной точки, тем не менее, в УПТ с четным числом каскадов наблюдается его снижение.

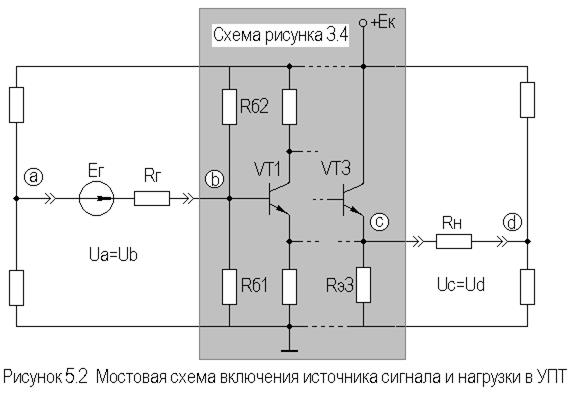

В связи с тем, что данный УПТ имеет однополярное питание, на его входе и выходе присутствует некоторый постоянный потенциал, что не позволяет подключать низкоомные источник сигнала и нагрузку непосредственно между ними и общим проводом. В этом случае используется мостовая схема с включением  и

и  в диагонали входного и выходного мостов (рисунок 5.2).

в диагонали входного и выходного мостов (рисунок 5.2).

Для расчета частотных и временных характеристик УПТ с прямым усилением можно использовать материалы подразделов 2.5 и 3.3, а также подраздела 2.9 в случае построения УПТ на ПТ.

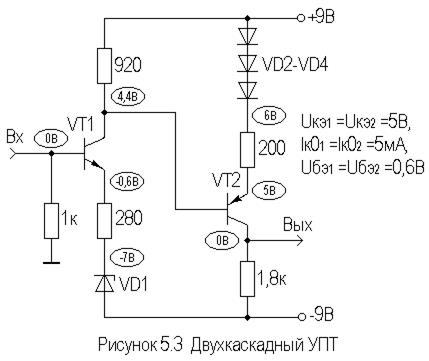

Для целей согласования потенциалов используют транзисторы различной проводимости, для лучшей температурной компенсации применяют диоды и стабилитроны. Применение двухполярного источника питания позволяет непосредственно подключать источник сигнала и нагрузку к УПТ, т.к. в этом случае обеспечены нулевые потенциалы на его входе и выходе. Указанные меры реализованы в схеме УПТ, приведенной на рисунке 5.3.

УПТ с прямым усилением на основе непосредственной связи между каскадами и глубокими ООС позволяют получить  при

при  порядка десятков милливольт. В таких УПТ возникает проблема устранения паразитной ОС по цепям питания, ибо не представляется возможным применение обычных фильтров.

порядка десятков милливольт. В таких УПТ возникает проблема устранения паразитной ОС по цепям питания, ибо не представляется возможным применение обычных фильтров.

УПТ прямого усиления имеют большой температурный дрейф (  составляет единицы милливольт на градус). Кроме температурного дрейфа в таких УПТ существенное влияние оказывают временной дрейф, нестабильность источников питания и низкочастотные шумы.

составляет единицы милливольт на градус). Кроме температурного дрейфа в таких УПТ существенное влияние оказывают временной дрейф, нестабильность источников питания и низкочастотные шумы.

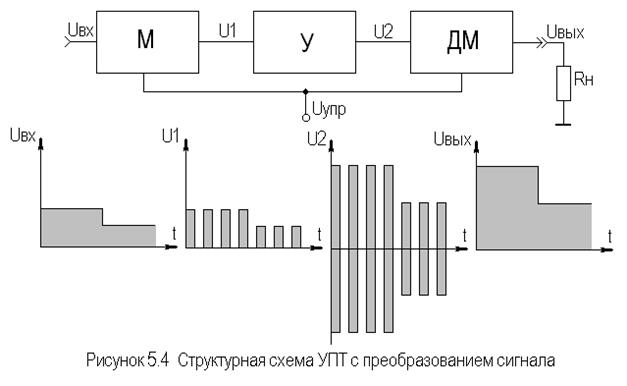

Отмеченные недостатки в значительной мере преодолеваются в УПТ с преобразованием (модуляцией) сигнала.На рисунке 5.4 приведена структурная схема УПТ с преобразованием постоянного тока в переменный и даны эпюры напряжений, поясняющие принцип его работы.

Входной сигнал постоянного напряжения  преобразуется в пропорциональный ему сигнал переменного напряжения с помощью модулятора М, потом усиливается обычным усилителем гармонических сигналов У, а затем демодулятором ДМ преобразуется в сигнал постоянного напряжения

преобразуется в пропорциональный ему сигнал переменного напряжения с помощью модулятора М, потом усиливается обычным усилителем гармонических сигналов У, а затем демодулятором ДМ преобразуется в сигнал постоянного напряжения  . Поскольку в усилителях переменного тока дрейф нуля не передается от каскада к каскаду (из-за наличия разделительных емкостей между каскадами), то в данном УПТ реализуется минимальный дрейф нуля.

. Поскольку в усилителях переменного тока дрейф нуля не передается от каскада к каскаду (из-за наличия разделительных емкостей между каскадами), то в данном УПТ реализуется минимальный дрейф нуля.

В качестве модулятора можно использовать управляемые ключевые схемы, выполненные обычно на ПТ. Простейшим демодулятором является обычный двухполупериодный выпрямитель с фильтром на выходе. Следует заметить, что существует большое многообразие схемных решений как модуляторов, так и демодуляторов, рассмотрение которых не позволяет ограниченный объем данного пособия.

В качестве недостатков УПТ с преобразованием сигнала следует отнести проблему реализации модуляторов малого уровня входного сигнала и повышенную сложность схемы.

Достичь существенного улучшения электрических, эксплуатационных и массогабаритных показателей УПТ можно за счет их построения на основе балансных схем.

Дифференциальные усилители (ДУ)

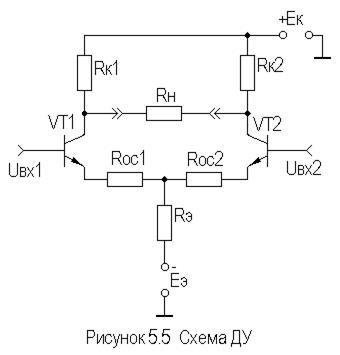

В настоящее время наибольшее распространение получили УПТ на основе дифференциальных (параллельно-балансных или разностных) каскадов. Такие усилители просто реализуются в виде монолитных ИМС и широко выпускаются промышленностью (КТ118УД, КР198УТ1 и др.). На рисунке 5.5 приведена принципиальная схема простейшего варианта дифференциального усилителя (ДУ) на БТ.

Любой ДУ выполняется по принципу сбалансированного моста, два плеча которого образованы резисторами  и

и  , а два других - транзисторами

, а два других - транзисторами  и

и  . Сопротивление нагрузки

. Сопротивление нагрузки  включено в диагональ моста. Резисторы цепи ПООСТ

включено в диагональ моста. Резисторы цепи ПООСТ  и

и  обычно невелики или вообще отсутствуют, поэтому можно считать, что резистор

обычно невелики или вообще отсутствуют, поэтому можно считать, что резистор  подключен к эмиттерам транзисторов.

подключен к эмиттерам транзисторов.

Двухполярное питание позволяет обойтись на входах (выходах) ДУ без мостовых схем за счет снижения потенциалов баз (коллекторов) до потенциала общей шины.

Рассмотрим работу ДУ для основного рабочего режима - дифференциального. За счет действия  транзистор

транзистор  приоткрывается, и его ток эмиттера получает приращение

приоткрывается, и его ток эмиттера получает приращение  , а за счет действия

, а за счет действия  транзистор

транзистор  призакрывается, и ток его эмиттера получает отрицательное приращение

призакрывается, и ток его эмиттера получает отрицательное приращение  . Следовательно, результирующее приращение тока в цепи резистора

. Следовательно, результирующее приращение тока в цепи резистора  при идеально симметричных плечах близко к нулю и, следовательно, ООС для дифференциального сигнала отсутствует.

при идеально симметричных плечах близко к нулю и, следовательно, ООС для дифференциального сигнала отсутствует.

При анализе ДУ выделяют два плеча, представляющие собой каскады с ОЭ, в общую цепь эмиттеров транзисторов которых включен общий резистор  , которым и задается их общий ток. В связи с этим представляется возможным при расчете частотных и временных характеристик ДУ пользоваться соотношениями подразделов 2.5 и 2.12 с учетом замечаний, приведенных в подразделе 4.4. Например, коэффициент усиления дифференциального сигнала

, которым и задается их общий ток. В связи с этим представляется возможным при расчете частотных и временных характеристик ДУ пользоваться соотношениями подразделов 2.5 и 2.12 с учетом замечаний, приведенных в подразделе 4.4. Например, коэффициент усиления дифференциального сигнала  будет равен в случае симметрии плеч (см. подраздел 4.4)

будет равен в случае симметрии плеч (см. подраздел 4.4)  , т.е. дифференциальный коэффициент усиления равен коэффициенту усиления каскада с ОЭ.

, т.е. дифференциальный коэффициент усиления равен коэффициенту усиления каскада с ОЭ.

ДУ отличает малый дрейф нуля, большой коэффициент усиления дифференциального (противофазного) сигнала  и большой коэффициент подавления синфазных помех, т.е. малый коэффициент передачи синфазного сигнала

и большой коэффициент подавления синфазных помех, т.е. малый коэффициент передачи синфазного сигнала  .

.

Для обеспечения качественного выполнения этих функций необходимо выполнить два основных требования. Первое из них состоит в обеспечении симметрии обоих плеч ДУ. Приблизиться к выполнению этого требования позволила микроэлектроника, поскольку только в монолитной ИМС близко расположенные элементы действительно имеют почти одинаковые параметры с одинаковой реакцией на воздействие температуры, старения и т.п.

Второе требование состоит в обеспечении глубокой ООС для синфазного сигнала. В качестве синфазного сигнала для ДУ выступают помехи, наводки, поступающие на входы в фазе. Поскольку  создает глубокую ПООСТ для обоих плеч ДУ, то для синфазного сигнала будет наблюдаться значительное уменьшение коэффициентов передачи каскадов с ОЭ, образующих эти плечи.

создает глубокую ПООСТ для обоих плеч ДУ, то для синфазного сигнала будет наблюдаться значительное уменьшение коэффициентов передачи каскадов с ОЭ, образующих эти плечи.

Коэффициент усиления каждого плеча для синфазного сигнала можно представить как  каскада с ОЭ при глубокой ООС. Согласно подраздела 3.2 имеем:

каскада с ОЭ при глубокой ООС. Согласно подраздела 3.2 имеем:

,

,

.

.

Теперь можно записать для  всего ДУ:

всего ДУ:

,

,

где  .

.

Для оценки подавления синфазного сигнала вводят коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС), равный отношению модулей коэффициентов передач дифференциального и синфазного сигналов.

Из сказанного следует, что увеличение КОСС возможно путем уменьшения разброса номиналов резисторов в цепях коллекторов (в монолитных ИМС - не более 3%) и путем увеличения  . Однако увеличение

. Однако увеличение  требует увеличения напряжения источника питания (что неизбежно приведет к увеличению рассеиваемой тепловой мощности в ДУ), и не всегда возможно из-за технологических трудностей реализации резисторов больших номиналов в монолитных ИМС.

требует увеличения напряжения источника питания (что неизбежно приведет к увеличению рассеиваемой тепловой мощности в ДУ), и не всегда возможно из-за технологических трудностей реализации резисторов больших номиналов в монолитных ИМС.

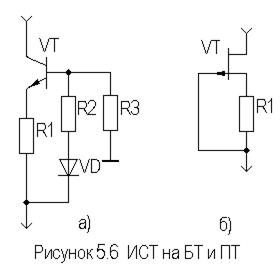

Решить эту проблему позволяет использование электронного эквивалента резистора большого номинала, которым является источник стабильного тока (ИСТ), варианты схем которого приведены на рисунке 5.6.

ИСТ подключается вместо  (см. рисунок 5.5), а заданный ток и термостабильность обеспечивают элементы

(см. рисунок 5.5), а заданный ток и термостабильность обеспечивают элементы  ,

,  ,

,  и

и  (рисунок 5.6а), и

(рисунок 5.6а), и  (рисунок 5.6б). Для реальных условий ИСТ представляет собой эквивалент сопротивления для изменяющегося сигнала номиналом до единиц мегом, а в режиме покоя - порядка единиц килоом, что делает ДУ экономичным по питанию.

(рисунок 5.6б). Для реальных условий ИСТ представляет собой эквивалент сопротивления для изменяющегося сигнала номиналом до единиц мегом, а в режиме покоя - порядка единиц килоом, что делает ДУ экономичным по питанию.

Использование ИСТ позволяет реализовать ДУ в виде экономичной ИМС, с КОСС порядка 100дБ.

При использовании ПТ характер построения ДУ не меняется, следует только учитывать особенности питания и термостабилизации ПТ.

Схемы включения ДУ

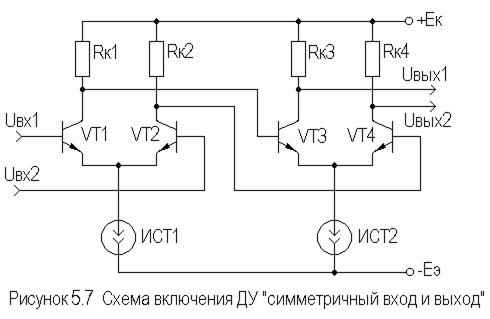

Можно выделить четыре схемы включения ДУ: симметричный вход и выход, несимметричный вход и симметричный выход, симметричный вход и несимметричный выход, несимметричный вход и выход.

Схема включения ДУ симметричный вход и выход приведена на рисунке 5.7 и в особых комментариях не нуждается, такая схема включения применяется при каскадировании ДУ.

Схема включения ДУ несимметричный вход и симметричный выход рассматривалась ранее (см. рисунок 4.9).

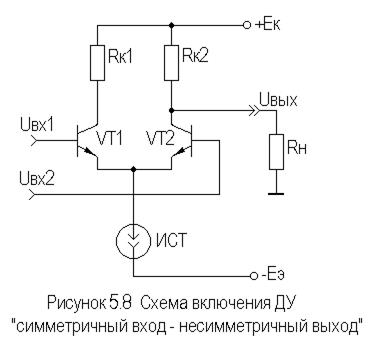

Схема включения ДУ симметричный вход и несимметричный выходприведена на рисунке 5.8.

Такая схема включения ДУ применяется в случае необходимости перехода от симметричного источника сигнала (либо симметричного тракта передачи) к несимметричной нагрузке (несимметричному тракту передачи). Нетрудно показать, что дифференциальный коэффициент усиления при таком включении будет равен половине  при симметричной нагрузке. Вместо резисторов

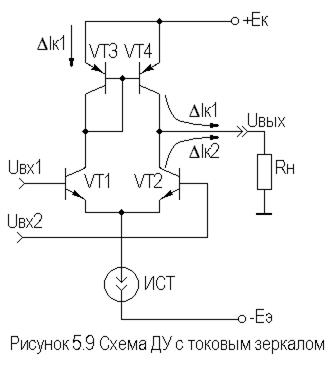

при симметричной нагрузке. Вместо резисторов  в ДУ часто используют транзисторы, выполняющие функции динамических нагрузок. В рассматриваемом варианте включения ДУ целесообразно использовать в качестве динамической нагрузки так называемое токовое зеркало, образованное транзисторами

в ДУ часто используют транзисторы, выполняющие функции динамических нагрузок. В рассматриваемом варианте включения ДУ целесообразно использовать в качестве динамической нагрузки так называемое токовое зеркало, образованное транзисторами  и

и  (рисунок 5.9).

(рисунок 5.9).

При подаче на базу транзистора  положительной полуволны гармонического сигнала

положительной полуволны гармонического сигнала  , в цепи транзистора

, в цепи транзистора  (включенного по схеме диода) возникает приращение тока

(включенного по схеме диода) возникает приращение тока  . За счет этого тока возникает приращение напряжения между базой и эмиттером

. За счет этого тока возникает приращение напряжения между базой и эмиттером  , которое является приращением входного напряжения для транзистора

, которое является приращением входного напряжения для транзистора  . Таким образом, в цепи коллектор - эмиттер

. Таким образом, в цепи коллектор - эмиттер  возникает приращение тока, практически равное

возникает приращение тока, практически равное  , поскольку в ДУ плечи симметричны. В рассматриваемый момент времени на базу транзистора

, поскольку в ДУ плечи симметричны. В рассматриваемый момент времени на базу транзистора  подается отрицательная полуволна входного гармонического сигнала

подается отрицательная полуволна входного гармонического сигнала  . Следовательно, в цепи его коллектора появилось отрицательное приращение тока

. Следовательно, в цепи его коллектора появилось отрицательное приращение тока  . При этом приращение тока нагрузки ДУ равно

. При этом приращение тока нагрузки ДУ равно

, т.е. ДУ с отражателем тока обеспечивает большее усиление дифференциального сигнала. Необходимо также отметить, что для рассматриваемого варианта ДУ в режиме покоя ток нагрузки равен нулю.

, т.е. ДУ с отражателем тока обеспечивает большее усиление дифференциального сигнала. Необходимо также отметить, что для рассматриваемого варианта ДУ в режиме покоя ток нагрузки равен нулю.

При несимметричном входе и выходе работа ДУ в принципе не отличается от случая несимметричный вход - симметричный выход. В зависимости от того, с какого плеча снимается выходной сигнал, возможно получение синфазного или противофазного выходного сигнала, как это получается в фазоинверсном каскаде на основе ДУ (см. подраздел 4.4).

Дата добавления: 2016-01-18; просмотров: 1207;