Длина анкерных участков контактных подвесок на кривых участках пути

| Радиус кривой, м | Максимально допустимая длина анкерного участка, м, для контактной подвески | Радиус кривой,м | Максимально допустимая длина анкерного участка, м, для контактной подвески | ||

| полукомпенсированной | компенсированной | полукомпенсированной | компенсированной | ||

| 1100(1000) 1280(1180) 1400(1300) 1560(1480) | 1150 1200(1160) 1240(1180) 1300(1220) |

Примечание. В скобках даны длины анкерных участков для подвески с двумя контактными проводами.

Чем ближе участок пути, имеющий кривую, к компенсирующим устройствам проводов, тем больше сказывается влияние отклонения консолей и фиксаторов на натяжение проводов. Поэтому анкерные опоры по возможности располагают так, чтобы кривые (особенно малых радиусов) находились ближе к середине анкерных участков. Сопряжения анкерных участков стараются размещать на прямых участках пути. В случае их размещения на кривых угол между анкеруемой ветвью контактного провода и рабочей ветвью не должен превышать 6° (отклонения провода не более 1 м на длине 10 м), на второстепенных путях станций, а также в следующих пролетах после первого угол перелома может быть до 10° (отклонение не более 1 м на длине 6 м).

Средние анкеровки размещают таким образом, чтобы обеспечить примерно одинаковые условия компенсации обеих половин анкерного участка. Среднюю анкеровку контактного провода и несущего троса анкерного участка с одинаковыми условиями трассы (например, полностью прямой или кривой участок пути) делают в середине анкерного участка. Смещение в ту или другую сторону не должно превышать одного пролета. Если анкерный участок частично расположен в кривых, то средняя анкеровка должна быть смещена от середины анкерного участка на один-два пролета в сторону кривой меньшего радиуса так, чтобы условия компенсации (натяжение проводов при изменениях температуры) обеих частей анкерного участка были примерно одинаковыми. Возможные места расположения анкерных опор сопряжений на плане намечают вертикальными линиями, расстояние между которыми в масштабе соответствуют трем допустимым для соответствующего участка пути пролетам. Вертикальными линиями намечают также пролеты со средними анкеровками, чтобы при расстановке опор дать сокращенные пролеты.

Для ограждения изолирующих сопряжений от перекрытия токоприемниками электровозов при снятии напряжения с контактной сети станции (или перегона) они должны быть расположены между входным сигналом или знаком «Граница станции» и первым (с учетом последующего развития станции) стрелочным переводом станции по возможности ближе к входному сигналу* чтобы при отключении контактной сети перегона обеспечивалась возможность перестановки электровозов с одного пути станции на другой. Если невозможно разместить изолирующее сопряжение между входным сигналом и первой стрелкой станции, входной сигнал должен быть перенесен в сторону перегона на необходимое расстояние, определенное проектом.

Нейтральные вставки при переменном токе устраивают с одной стороны станции, на которой располагается тяговая подстанция. Места расположения нейтральных вставок и ограждающих их светофоров выбирают с учетом проверки по тяговым расчетам возможности безостановочного проследования по ним электропоездов со скоростью входа на нейтральную вставку у сигнала «Отключить ток» не менее 20 км/ч.

На главных путях перегонов и станций предусматривают однотипные контактные подвески (компенсированные или полукомпенсированные). При различных типах подвесок их сопряжение осуществляют анкерным участком, одна половина которого работает как полукомпенсированная, а другая — как компенсированная подвеска. Для этого на одном анкерном участке устраивают среднюю анкеровку компенсированной подвески, а по концам анкерного участка — анкеровки проводов в соответствии с принятыми типами подвесок.

Опоры контактной сети на прямых участках однопутных линий Устанавливают со стороны, противоположной предполагаемой укладке второго главного пути. Если сооружение второго пути в ближайшей перспективе не предусматривается, то на кривых радиусом 1000 м опоры располагают на внешней стороне кривой.

На двухпутных линиях для контактных подвесок каждого пути предусматривают отдельные опорные устройства, механически не связанные между собой. В отдельных случаях (например, если намечается укладка третьего пути) в виде исключения устанавливают опоры с двухпутными консолями, жесткие или гибкие поперечины.

Расстановку опор на перегонах и станциях увязывают с расположением искусственных сооружений. При размещении опор у тоннелей, путепроводов или мостов с ездой понизу, имеющих малую высоту, расстояние от ближайших опор до начала искусственного сооружения не должно превышать половины максимально допустимого расстояния для данного участка пролета.

Графические обозначения в схемах и планах контактной сети и ВЛ приведены в приложении 6.

Выполнение планов контактной сети станций и перегонов

Планы контактной сети станций составляют в увязке с существующими объектами и выполняемыми проектами путевого развития станций, мостов и путепроводов, переходов линий электропередачи, водопровода, канализации и других подземных коммуникаций, а также в увязке с генпланами тяговых подстанций, постов секционирования и электродепо. Основным исходным документом для составления плана контактной сети является план станции в масштабе 1:1000. Положение опор контактной сети на плане определяется, как правило, расстоянием от оси ближайшего пути (габаритом) и расстоянием от оси пассажирского здания (вход в здание вокзала), измеренным по оси базисного пути, чаще всего главного. Поэтому ось пассажирского здания принимают за нулевой пикет, и от него в обе стороны тонкими вертикальными линиями через каждые 100 мм (в натуре 100 м) наносят условные станционные пикеты (по счету километров со знаком плюс, в противоположном направлении — со знаком минус).

На плане показывают пути, подлежащие электрификации, а также стрелочные переводы, сигналы, подземные коммуникации, искусственные сооружения, указывая их расположение относительно оси пассажирского здания и ближайших путей. Число и назначение путей, оборудуемых контактной сетью, устанавливают в зависимости от размеров движения, рода поездов, переводимых на электрическую тягу, специализации путей, принятой организации движения и тяги локомотива (тепловоз, электровоз), выполняющего маневровую работу.

При переводе сборных поездов на электрическую тягу на станциях, не обслуживаемых автономными маневровыми локомотивами, должны электрифицироваться не только приемо-отправочные, но и погрузочно-разгрузочные пути.

На участковых, сортировочных и других крупных станциях, обслуживаемых автономными маневровыми локомотивами, контактной сетью оборудуют: пути для приема и отправления поездов с электрической тягой; сортировочные пути, предназначенные для непосредственного приема или отправления с них поездов на электрифицированные участки; пути электровозного и моторва-гонного хозяйств; предохранительные и улавливающие тупики, примыкающие к электрифицированным путям.

Планы контактной сети станций обычно составляют в следующем порядке: намечают места фиксации контактных проводов в горловинах станций; выбирают наилучший вариант расстановки несущих и фиксирующих опор, опор изолирующих сопряжений, опор в средней части станции, у пассажирского здания и искусственных сооружений; выполняют трассировку (разводку) анкерных участков; намечают места для анкерных опор; производят трассировку питающих и отсасывающих линий, ВЛ и других проводов, увязывая их между собой; подбирают типы опор, фундаментов, консолей и пр.

Схемы расположения опор (мест фиксации контактных проводов) у стрелочных переводов показаны на рис. 6.6 и 3.33. В зависимости от марки крестовины стрелочного перевода расстояния от Центра стрелочного перевода до места установки опоры приведены в табл. 3.3.

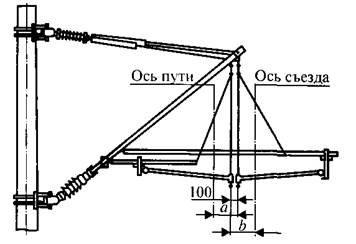

При оптимальных расстояниях от центра стрелочного перевода до места фиксации контактных проводов и при расстоянии между контактными проводами в плане 100 мм зигзаги контактных проводов подвесок основного пути и съезда получаются в пределах 360-400 мм (рис. 6.7).

Места фиксации контактных проводов на перекрестных стрелочных переводах целесообразно наметить в их середине (в точках

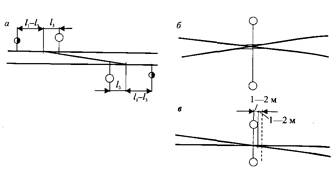

Рис. 6.6. Схемы расположения опор (мест фиксации контактных проводов): а и б — при обыкновенном и перекрестном стрелочном переводах; в — при глухом пересечении путей

пересечения осей съездов и основных путей). Все воздушные стрелки на главных путях должны фиксироваться. На второстепенных путях допускается применять нефиксированные воздушные стрелки.

После того как намечены все необходимые места фиксации контактных проводов, выбирают места, где рационально установить промежуточные, переходные и анкерные опоры.

При расстановке опор в горловинах станции учитывают возможность устройства анкеровок всех проводов с путей, заканчивающихся

Рис. 6.7. Схема расположения контактных проводов воздушной стрелки в местах их фиксации: a, b — зигзаги контактного провода

(или начинающихся) в горловинах, без установки дополнительных анкерных опор и стремятся к максимальному совмещению опор различного назначения (несущих, анкерных и фиксирующих). Воздушные стрелки должны размещаться не ближе двух пролетов от компенсированной анкеровки. Кроме того, учитывают возможность: оптимального размещения секционных изоляторов вблизи опор (в 1/3 пролета), установки и удобного присоединения к проводам контактных подвесок секционных разъединителей в соответствии с принятой схемой секционирования станции, а также подвески питающих и других проводов на опорах контактной сети. После расстановки промежуточных и фиксирующих опор в горловинах станции намечают места установки опор изолирующих сопряжений анкерных участков контактных подвесок станции и примыкающих к ней перегонов. При этом кроме отмеченных выше положений, принимают во внимание следующее:

крайняя опора изолирующего сопряжения должна быть расположена не ближе 5 м от входного сигнала в сторону станции;

длина анкерных участков контактных подвесок главных путей станции не должна быть более 1600 м;

опоры и анкерные ветви контактных подвесок не должны ухудшать видимость сигналов, что следует учитывать при выборе габаритов опор и расстояний от опор до сигналов: анкерные опоры лучше всего располагать не ближе 20—25 м от сигналов;

в качестве анкерной опоры для станционной подвески может быть использована крайняя переходная опора главного пути.

Расположение опор изолирующих сопряжений анкерных участков увязывают с намеченными опорами в горловинах. Для этого размечают зигзаги контактного провода и проверяют правильность принятых пролетов, поскольку длина пролета зависит от размера и направления зигзагов. При этом следует учитывать, что допустимые длины пролетов были определены с учетом разносторонних зигзагов 300 мм.

Схемы изолирующих сопряжений анкерных участков и нейтральных вставок принимают по типовым чертежам в зависимости от вида электрической тяги (электровозная, моторвагонная) и рода тока. При вычерчивании изолирующих сопряжений увязывают зигзаги контактных проводов у опор изолирующих сопряжений и лижайщих к ним воздушных стрелок станции.

При разметке зигзагов может получиться, что на двух смежных опорах зигзаги имеют одинаковое направление. В таком случае так же, как на кривых, зигзаги увязывают, размещая контактный провод у одной из опор без зигзага (с нулевым зигзагом) и сокращая, когда это требуется по условиям ветроустойчивости контактной подвески, длину одного-двух пролетов. После расстановки опор по концам станции расстанавливают опоры в средней части станции. Здесь следует применять максимально допустимые пролеты, стремясь к установке наименьшего числа жестких и гибких поперечин.

При наличии на станции искусственных сооружений сначала выбирают способ прохода контактной сети через эти сооружения, а затем намечают места установки ближайших к сооружениям опор. В качестве поддерживающих устройств для проводов контактной сети при их соответствующих габаритах допускается использовать верхние элементы мостов, своды тоннелей, конструкции путепроводов, пешеходных и сигнальных мостов. В случае использования, например, пешеходного моста в качестве поддерживающего устройства ближайшие к нему опоры располагают на расстоянии близком к допустимому пролету на станции. В том случае, когда пешеходный мост не используют как поддерживающее устройство, ближайшие к нему опоры размещают так, чтобы мост находился по возможности ближе к середине пролета. Выбирают также места установки опор у пассажирских зданий, пакгаузов и т.д.

В качестве основного типа несущих конструкций контактной сети на станциях принимают жесткие поперечины, перекрывающие до семи-восьми путей. На крупных станциях с числом путей более восьми при отсутствии необходимых междупутий для установки опор жестких поперечин и невозможности раздвижки или снятия пути устанавливают гибкие поперечины.

Места установки опор жестких (гибких) поперечин намечают после расстановки опор у искусственных сооружений. При этом длину одного-двух пролетов, расположенных примерно посередине анкерных участков главных путей станции, принимают на 10 % меньше длины допустимого пролета, чтобы разместить в них средние анкеровки контактных проводов. Такая предварительная разметка мест установки опор позволяет выявить наименьшее необходимое количество опор, а также их рациональное размещение.

Пролеты между двумя-тремя жесткими (гибкими) поперечинами, расположенными около горловин станции, предусматривают (сохраняя минимальное необходимое количество опор поперечин) короче допустимых, чтобы не устанавливать специально фиксирующие опоры для фиксации контактных проводов на стрелочных кривых, а также иметь возможность монтировать контактные провода на одной из жестких или гибких поперечин с нулевым зигзагом. Последнее необходимо делать в некоторых случаях для увязки зигзагов контактных проводов на воздушных стрелках, расположенных в разных горловинах станции.

При расстановке опор на станции и в особенности опор гибких и жестких поперечин габариты и мощность опор выбирают с учетом будущего развития станции.

После расстановки опор по всей станции осуществляют трассировку (разводку) анкерных участков контактных подвесок электрифицируемых путей и окончательно выбирают места установки анкерных опор. На съездах, как правило, предусматривают отдельные анкерные участки. Количество анкерных опор должно быть минимальным.

Над главными путями станции предусматривают контактные подвески того же типа и площади сечения, что и на перегонах. Анкерные участки контактных подвесок главных путей обычно трассируют от крайних в сторону перегона анкерных опор изолирующих сопряжений в одном конце станции до таких же опор на другом конце. Если при этом длины анкерных участков превышают допустимые, то контактную подвеску каждого главного пути размещают в двух анкерных участках, устраивая трехпролетное их сопряжение в наиболее удобном для этого месте. Пересечение на воздушных стрелках главных путей станций различных цепных подвесок (компенсированной и полукомпенсированной) не допускается.

После того как все анкерные участки протрассированы, подсчитывают их длину. Анкерные участки длиной более 800 м выполняют с двухсторонней компенсацией контактного провода и несущего троса при компенсированных подвесках или одного контактного провода — в полукомпенсированных. В одном из средних пролетов таких анкерных участков предусматривают средние анкеровки. Если средние анкеровки не попадают в намеченные ранее уменьшенные пролеты, осуществляют соответствующую перестановку опор. В анкерных участках длиной менее 800 м делают одностороннюю Компенсацию проводов контактных подвесок. При этом компенсированную анкеровку проводов обычно выполняют у наиболее удаленной от воздушных стрелок анкерной опоры.

Длину и номер анкерного участка указывают у каждой анкерной опоры. Анкерные участки главных путей обычно нумеруют римскими цифрами, других путей — арабскими и т.д. У каждой опоры на вертикальной линии указывают ее пикет (расстояние от оси пассажирского здания) и габарит установки. На плане показывают все длины пролетов (расстояния между несущими нагрузку опорами), которые для отличия от других цифр подчеркивают одной чертой.

Все опоры, показанные на плане станции (включая специальные опоры для питающих и отсасывающих линий), нумеруют в направлении счета километров, начиная с первой анкерной опоры изолирующего сопряжения на одном конце станции до последней анкерной опоры на другом. При этом стремятся, чтобы опоры, расположенные со стороны четных путей, имели четные номера, а со стороны нечетных путей — нечетные.

Секционные изоляторы располагают так, чтобы при остановке электровоза у светофора исключалось возможность перекрытия токоприемником смежных секций контактной сети. Чтобы улучшить проход токоприемников по секционному изолятору, его врезают в контактную подвеску в первой трети пролета между опорами (по возможности ближе к точке подвеса несущего троса), а на съездах — в средней части между путями.

Секционные разъединители показывают у тех опор, на которых они должны быть установлены. На анкерных железобетонных опорах установка секционных разъединителей не допускается.

Планы контактной сети перегонов составляют в увязке с профилем и планом пути, существующими сооружениями и выполняемыми проектами мостов и путепроводов, переходов линий электропередачи, укладки или переустройства различных коммуникаций.

Основным исходным документом для составления плана контактной сети перегона является подробный профиль электрифицируемого участка, на котором указаны основные элементы плана и профиля пути. План перегона для расстановки опор обычно подготавливают в схематическом виде в масштабе 1:2000.

В зависимости от числа путей на перегоне на плане вычерчивают одну или две прямые линии (на расстоянии 10 мм друг от друга), представляющие оси путей. Тонкими вертикальными линиями размечают через каждые 50 мм (в натуре 100 м) пикеты и нумеруют их в направлении счета километров. Условными обозначениями показывают искусственные сооружения (мосты, трубы, переезды) и сигналы.

Выше и ниже прямых линий, представляющих оси путей (контактные подвески), вдоль всего перегона размещают таблицы (при однопутном перегоне — только внизу), в графах которых указывают все необходимые данные. Под нижней таблицей вычерчивают спрямленный план линии, на котором условными обозначениями показывают километровые знаки, направления, радиусы и длину кривых участков пути, границы расположения высоких насыпей и глубоких выемок.

Пикеты опор, искусственных сооружений, сигналов, кривых отмечают в таблице в виде дроби (например, 28/72), числитель которой обозначает расстояние в метрах до одного пикета, знаменатель — до другого, в сумме они равны 100 м.

Расстановку опор на перегоне начинают с привязки опор изолирующих сопряжений станций, к которым примыкает перегон. Расположение этих опор на плане должно быть увязано с их расположением на планах станции. Увязку производят по отметке оси пассажирского здания и по входным сигналам, которые обозначены и на плане перегона. Определяют расстояние между сигналом и ближайшей к нему анкерной опорой изолирующего сопряжения по отметкам на плане станции.

Это расстояние прибавляют или отнимают (в зависимости от взаимного расположения анкерной опоры и сигнала) к пикетной отметке сигнала и получают пикетную отметку анкерной опоры. Затем откладывают от этой анкерной опоры расстояния, равные длинам пролетов изолирующего сопряжения, указанным на плане станции, и получают пикетные отметки опор сопряжения на перегоне. После этого вычерчивают изолирующее сопряжение, располагая его провода так, как показано на плане станции; показывают зигзаги контактного провода. Опоры изолирующих сопряжений относятся к станционным опорам, поэтому на плане перегона их выделяют черными кружочками.

При расстановке опор одновременно указывают зигзаги контактного провода. После увязки зигзагов контактного провода окончательно разбивают контактную сеть перегона на анкерные участки и вычерчивают их сопряжения. В пролетах, намеченных для средних анкеровок, показывают средние анкеровки контактного провода, а при компенсированных подвесках — и несущего троса.

Опоры и анкерные участки нумеруют в направлении счета километров, при этом на двухпутных линиях анкерным участкам со стороны первого пути присваивают нечетные номера, а со стороны второго пути — четные. Опоры изолирующих сопряжений станции в нумерацию опор перегона не включают. На плане показывают места установки электрических соединителей, разрядников, ОПН, секционных разъединителей и т.д., а при наличии усиливающих и других проводов — их расположение в местах сопряжений анкерных участков.

В соответствующих графах таблиц, вычерченных на плане, указывают габариты и типы опор, фундаментов, консолей, ригелей, анкеров, кронштейнов, фиксаторов. На плане контактной сети перегона приводят спецификации опор, анкерных участков контактных подвесок, фиксирующих тросов, а также длины усиливающих проводов, групповых заземлений, линий продольного электроснабжения и общую длину электрифицируемых путей.

Фрагменты планов контактной сети приведены в приложении 6.

Контрольные вопросы

1. Какие основные расстояния контактного провода над УГР?

2. Какие требования к уклонам контактного провода?

3. Какие наименьшие расстояния от проводов до поверхности земли и между собой?

4. Какие требования к габаритам опор?

5. Как определяются длины пролетов анкерных участков и между опорами?

6. Какие условные обозначения применяются на планах контактной сети?

7. Перечислите требования к составлению планов контактной сети на станции.

8. Перечислите требования к составлению планов контактной сети на перегоне.

Дата добавления: 2015-10-09; просмотров: 5276;