Тема 3 Общие сведения. Географическое положение и история изучения Брестской области 3 страница

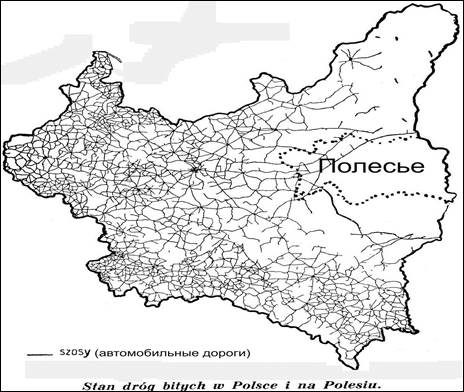

Важнейшей причиной, затрудняющей развитие экономики и туризма в Полесском воеводстве, являлась неразвитость транспортно-коммуникационного комплекса. В качестве негативных показателей, препятствующих развитию туризма, выступали: низкая густота и протяженность шоссейных дорог с твёрдым покрытием (рисунок 2). В Полесском воеводстве протяженность дорог с твердым покрытием составляла всего 710 км, а в Пинском, Лунинецком и Столинском поветах дороги с твердым покрытием отсутствовали. Низкий уровень развития транспортной сети Полесья осложнялся сезонностью эксплуатации многих грунтовых дорог, что связано было с продолжительными половодьями и паводками на реках Полесья, затопляющих значительные площади. К причинам, оказывающим негативное влияние на строительство дорог, относилась также большая болотистость территории, что в свою очередь сдерживало эксплуатацию существующих, а также строительство новых участков дорожной сети. Железные дороги для территории Полесского воеводства играли важную роль, но не являлись полноценным связующим элементом во внутригосударственных и межгосударственных коммуникациях, что было связано с разной шириной колеи, а также с их незначительной протяженностью. Протяженность дорог европейской («нормальной») колеи составляла – 770 км, а узкоколейных – 220 км. Ограничением в использования железных дорог в туристских целях являлось также несогласованность в отправлении и прибытии поездов по ключевым направлениям туристских маршрутов. Общим недостатком функционирования туристско-экскурсионных маршрутов являлись большие временные затраты на посещения туристских объектов. В качестве примера значительных временных затрат может служить маршрут Горынь – Лунинец – Брест. При прохождении маршрута туристам по прибытию из деревни Горынь в Лунинец необходимо было ждать поезд в направлении Бреста в течение 5 часов 35 минут, что обусловило незначительный спрос на данный туристский маршрут.

Рисунок 2 – Обеспеченность шоссейными дорогами с твердым покрытием

в Польше на Полесье (1935 г.)

Водные магистрали (Припять, Ясельда, Горынь и Стырь), а также Королевский и Огинский каналы в связи с незначительным количеством речных пассажирских судов имели важное значение лишь для перевозки грузов внутри воеводства. Водные пути выступали в качестве осей, вокруг которых концентрировались различные населенные пункты и туристские объекты. Они связывали ключевые туристские дестинации Брестского, Пинского, Столинского поветов, то есть именно те поветы, в которых отсутствовали дороги с твердым покрытием. Водные пути, кроме транспортной функции, представляли интерес как историко-инженерные объекты познавательного туризма, а также использовались для спортивного туризма (байдарочного, каячного и др.).

Лимитирующим фактором использования водных путей для развития туризма являлась сезонность гидрологических явлений, проявляющаяся в затоплении прилегающих территорий, либо обмелении русла в межень. Кроме того, значительными были затраты для поддержания рек и каналов в функционирующем состоянии (чистка дна и берегов, углубления русла).

По причине густой речной сети исследователи называли Полесье «польской Голландией», а непроходимые леса «полесскими джунглями». Густая речная сеть, видовое разнообразие растительности и животного мира полесских ландшафтов и значительный историко-культурный потенциал выступали в роли ресурса для развития водных видов туризма. Развитием водного туризма на территории Полесского воеводства занимались в различной степени несколько учреждений и министерств: Министерство коммуникаций и Министерство экономики, государственное учреждение физического воспитания, а также организации: «Союз пропаганды туризма», «Лига поддержки развития туризма», «Польский союз каячного спорта» (ПСКС) и другие туристские и краеведческие организации. Водный туризм определял во многом туристскую специализацию региона и выступал в качестве потенциального связующего элемента транспортной сети Полесья и Польши, а также в перспективе мог выступить в качестве вида туристской специализации и на межгосударственном уровне. Важную роль для организации водного туризма сыграл ПСКС. Начальная стадия развития организованного туризма опиралась на наименее требовательных, не предъявляющих запросов к высокому уровню развития индустрии гостеприимства и туристской инфраструктуры туристов. Такими туристами являлись туристы-спортсмены и самодеятельные туристы. При анализе влияния ПСКС на развитие водного туризма в Полесском-Волынском регионе необходимо отметить низкий уровень организационных связей между ПСКС и администрацией восточных земель. Единственными контактирующими организациями оставались воеводские туристские комиссии в Бресте и Луцке.

Ключевыми городами, участвующими в развитии туризма, являлись: Пинск, Брест, Городище и Давид-Городок. Важнейшим туристским узлом для водных туристов, путешествующих по Полесью, являлся город Пинск. Пинск представлял собой отправной и принимающий пункт целого ряда водных маршрутов для всего Полесско-Волынского региона. Из Пинска можно было попасть в любую часть Полесья по водным магистралям Припяти, Ясельды, Щары, Горыни, а также Огинскому и Королевскому каналам. В связи с этим на конференции, посвященной проблемам развития туризма в Полесско-Волынском регионе, было принято решение о создании пункта контроля водных туристских потоков, задачей которого являлся сбор статистической информации для ПСКС. Кроме этого, он должен был выступать в качестве информационного центра организации туристских поездок и обеспечения техническими средствами для прохождения маршрутов. Статистическая информация собиралась по следующим характеристикам: дата поездки, характеристика транспортных средств (речной корабль, моторная лодка, катамаран, каяк и т.п.), количество туристов и принадлежность к туристскому клубу. Туристская статистическая информация должна была передаваться в ПСКС и в Министерство Коммуникаций.

В Полесско-Волынском регионе в ПСКС были зарегистрированными следующие клубы (данные на 20.03.1936 г.):

– секция водного спорта в Луцке;

– секция водного спорта клуба гребного спорта «Темида» в Луцке;

– секция клуба водного спорта «Стрелец» в Яновой Долине;

– секция водного туризма в Коштополе.

На основании вышеприведенного перечня секций можно сделать вывод о том, что Полесское воеводство не представлено в списке организаций, занимающихся развитием водного туризма. В Полесском регионе существовало несколько самодеятельных «диких» клубов водного туризма, не входящих в единую систему развития туризма в регионе и отказывающихся от сотрудничества с ПСКС. Данное нежелание привело к отсутствию программ финансирования и слабому развитию в целом водного туризма в регионе. По причине недостатка финансовых средств, обновление и содержание в исправном состоянии снаряжения и объектов материально-технического обслуживания туристов локальными самодеятельными клубами не осуществлялось. Отсутствовала также пропаганда водного туризма для туристов западной части Польши и для иностранных туристов. Возникали сложности при проведении рекламных водных туров в связи с несогласованной работой отдельных клубов. Примером несогласованности Пинского и Слонимского клубов является провал речного сплава «Путем Сапегов». Существовала сложность в отношениях с «дикими клубами» и их слабой активности при сборе краеведческих сведений о регионе, а также выполнении сбора информации на запросы Министерства коммуникаций. При всех проблемах, возникающих при организации водного туризма, были и позитивные результаты. Удачным примером является осуществление рекламного водного тура, своеобразного речного круиза: Висла – Нарев – Западный Буг – Мухавец – канал Королевский – Пина – Ясельда – канал Огинского – Щара – Неман – Черная Ганча – канал Августовский – Бебжа – Нарев – Висла. Организация водного туризма на территории воеводства требовала предоставления туристам информации о маршруте, а именно: особенностях гидрологического режима рек, остановках, достопримечательностях маршрута и др. Такого рода информация предоставлялась в центрах туристского обслуживания в Пинске и Городище.

Наибольшее число туристов использовали для сплавов р. Стырь и Горынь при путешествиях в направлении с юга на север, а также Припять, канал Королевский и Ясельду – с северо-запада на юго-восток Полесья.

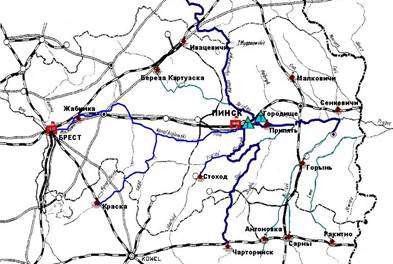

Список наиболее востребованных водных маршрутов выглядел следующим образом (рисунок 3):

1. Пинск (р. Пина) – Городище (р. Ясельда) – Поречье (канал Огинского) – озеро Выгонощанское – р. Щара – Слоним (р. Щара).

2. Пинск – Нырча – Давид-Городок (р. Горынь) – Антоновка.

3. Пинск – озеро Выгонощанское – Городище – Телеханы (р. Пина – Ясельда – канал Огинского – озеро Выгонощанское) – р. Щара (до Доманова).

4. Пинск (р. Пина) – р. Стырь – Старые Кони – Чарторийск.

5. Пинск (р. Пина) – Городище – Мотоль (р. Ясельда) – Спорово (озеро Споровское и озеро Черное).

6. Пинск (р. Пина) – канал Королевский – р. Мухавец – Брест.

7. Ковель – Любаж – Нобель (по р. Турья).

8. Влодава – Кодань – Брест (по р. Зап. Буг).

9. Нырча – Давид-Городок – Горынь (по реке Горынь).

10. Столин – Давид-Городок (р. Горынь) – Нырча (р. Припять) – Пинск (р. Пина).

11. Краска – Ратно (р. Припять) – озеро Белое – Селище – канал Белоозерский – Королевский канал – Пинск.

12. Любешов (р. Стоход) – Нобель (озеро Нобель) – Пинск (р. Пина).

13. Ратно – р. Горная Припять (р. Турья до устья Припяти) – канал Выжевского – озеро Святое – озеро Волянское – озеро Белое – канал Королевский – Пинск (р. Пина в р. Струмень).

14. Луцк – Волчица (р. Стыр) – Старые Кони (р. Простырь) – Пинск (р. Струмень).

15. Береза Картузская – Рудка – Городище (р. Ясельда) – Пинск (р. Пина).

При организации водного туризма как спортивного, так и позновательного, рекомендовалось внедрять элементы других видов туристкой деятельности. Результатом этого явилось объединение и комбинирование разных видов туристской деятельности. Прохождение маршрута на байдарках, либо лодках целесообразно было совмещать с остановками на территории складывающихся рекреационных зон, которые в свою очередь были приурочены к озерам. Такими зонами являлась Шацкая группа озер; озера Белое, Рогознянское, Меднянское – при прохождении маршрута по реке Западный Буг, а озера Споровское, Черное, Белое – при прохождении маршрута по реке Ясельда. Кроме рекреационных видов туризма, сложились объективные предпосылки для развития в качестве вида туристской деятельности рыболовства. Рыболовство как вид туристской деятельности выступало, с одной стороны, как собственно рыбалка, заключающаяся в деятельности, дополняющая отдых вблизи водного объекта, с другой, как спортивная деятельность, при которой выловленная рыба выпускалась обратно в среду своего обычного обитания либо в виде трофея отдельно выкупалась у владельца места стоянки. Мерой, способствующей развитию туристского рыболовства, явилось строительство в местах водных туристских станций исскуственных бассейнов либо ограждение участка озера, реки для сохранения выловленной живой рыбы. Рыболовство как вид туристской деятельности предполагалось только для приезжих туристов из других воеводств Польши либо иностранцев, так как рыболовство рассматривалось местным населением в качестве вида хозяйственной деятельности, а не отдыха.

|

| Условные обозначения |

|

| Рисунок 3 – Объекты водного туризма и речная туристская сеть |

Мерой, определяющей развитие всех видов туристской деятельности и в частности водного туризма, являлось строительство туристских станций, обеспечивающих кратковременное проживание туристов, а также временное перепрофилирование различных учреждений для приема туристов. Строительство велось с учетом того, что в состав туристских групп входило не более 5–15 человек, а при прохождении маршрута количество групп не превышало 2–3. Таким образом, единовременная вместимость туристского объекта проживания составляла 50 человек. К туристским станциям краткосрочного проживания, специально организованным, в связи с возникшей потребностью на ключевых туристских маршрутах относились:

1. Станция в городе Бресте.

2. Станция над рекой Мухавец в Бресте. Собственность харцерской организации.

3. Станция в Кобрине в здании полицейского поста.

4. Станция в Пинске в здании школы.

5. Станция в Телеханах.

6. Станция в Песках.

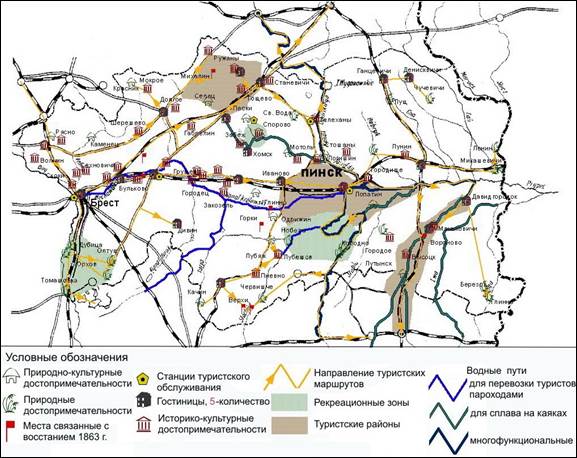

Все специализированные станции проживания туристов могли единовременно принять 132 человека. Кроме специализированных станций предусматривалась аренда домов или комнат у местного населения, прежде всего сельского. Аренда помещений у местного населения решала проблему мест стоянок и проживания на территориях, удаленных от административных центров. Совместная единовременная вместимость специализированных станций и арендованных у населения помещений составляет 542 места. В целом собственный воеводский фонд объектов проживания туристов составлял всего 24,6% от совокупного. Кроме того, для размещения туристов использовались частные гостиницы, которых насчитывалось 59 (рисунок 4). Количество и вместимость частных гостиниц во многом было обусловлено величиной и статусом населенного пункта, в котором они находились. В Пинске количество частных гостиниц составляло 13, а средняя вместимость составляла 63 человека, в Ивацевичах была всего одна гостиница, готовая принять лишь 21 человека. Частные гостиницы, представляющие собой гостинично-ресторанные комплексы самого высокого уровня, которые существовали в Полесском воеводстве в то время, оказывали не только услуги по проживанию туристов, но и обеспечивали питанием на базе собственных ресторанов.

Рекреационная деятельность на территории Полесского воеводства осуществлялась также в рамках организации летних детских лагерей. Созданием детских лагерей занимались: министерство образования, профсоюзные организации, общественные, в том числе и благотворительные организации (таблица 4).

Таблица 4 – Населенные пункты в Брестском повете, в которых были организованы детские летние лагеря

| Учреждение –организатор | Тип лагеря | Месторасположение |

| Воеводская комиссия по делам летних лагерей | Стационарного/длительного пребывания | Дубица |

| Общество опеки над еврейскими детьми г. Пинска | Стационарного/длительного пребывания | Домачево |

| Общество «Тоz» в г. Бресте | Стационарного/длительного пребывания | Домачево |

| Общество «Тоz» в г. Бресте | Краткосрочного/временного пребывания | Брест |

| Общество Матери Школьной в Бресте | Стационарного/длительного пребывания | Имение Скоки |

Организация школьных поездок в различные регионы Польши финансировалась школьным туристским фондом, который складывался из взносов учеников и государственных дотаций в соотношении 20:80. Ученики самостоятельно выбирали регион посещения. Полесский регион занимал, как правило, одно из последних мест в рейтинге посещений. Однако ситуация изменилась в связи с тем, что ученикам было предложено осуществлять не одну, а несколько поездок в год. Ввиду этого администрация школ распределяла бюджет поездок таким образом, чтобы кроме самых популярных регионов (Поморье, Краков, Татры) школьники посещали и слаборазвитые с туристской точки зрения регионы, но наиболее экзотические и привлекательные с познавательной точки зрения. Кроме фактора познавательной аттрактивности природы, значительную роль играл экономический фактор – стоимость поездок. Так, стоимость поездки в Полесско-Волынский регион составляла 65% стоимости поездки в Татры для школьников из Варшавы. Снижение стоимости поездки осуществлялась на основании анализа структуры расходов (таблица 5).

Таблица 5 – Структура расходов во время 8-дневной туристско-экскурсионной поездки

| № | Источники туристских расходов | % от общей доли |

| Билеты на железнодорожные и автобусные перевозки | ||

| Питание | ||

| Проживание | ||

| Водный транспорт | 1,5 | |

| Связь (почта, телеграф) | ||

| Экскурсоводы/проводники | ||

| Медицинская помощь | 0,5 | |

| Другие более мелкие источники | ||

| Итого |

Анализ таблицы 5 показывает, что основная часть расходов, осуществляемых во время туристских поездок, приходилось на покупку железнодорожных билетов и питание. Для сокращения расходов вводились льготы, составляющие до 80% стоимости проезда на железнодорожном транспорте, а продолжительность срока действия льгот на билеты удваивалась. Стоимость питания для школьников составляла всего лишь 5 грошей за порцию. Эти мероприятия способствовали двукратному увеличению количества школьных туристских поездок, приносивших экономический эффект лишь в том случае, если количество туристов в группе превышало 500 человек. Невысокая стоимость школьных туристских поездок была связана с тем, что в качестве мест проживания использовались помещения краеведческих станций, школ и домов сельских жителей. Основное количество школьных поездок в Полесском регионе осуществлялось школами Полесья. Поездки носили не только познавательную, но также описательную и поисковую функции. Собранный материал во время поездок представлял собой основу при разработке экскурсионно-туристических маршрутов для последующих туристских путешествий.

Целенаправленная туристско-краеведческая работа осуществлялась в кружках. Так, работа краеведческого кружка в гимназии г. Пинска осуществлялась по следующим основным направлениям:

1. Сбор материалов о природе, культуре, населении, хозяйстве Полесья.

2. Издание брошюр.

3. Написание статей для краеведческих изданий «Полет орла» и «Рядом и издалека».

4. Сбор экспонатов для музея Полесья.

5. Организация курсов подготовки экскурсоводов и проводников.

6. Организация и обеспечение необходимым оборудованием приезжих туристов, путешествующих по Полесью.

7. Обмен опытом краеведческой работы с другими обществами и кружками через участие в конференциях.

8. Организация поездок по территории Польши.

9. Составление картографического материала для территории Полесья и отдельных его уголков.

На территории Полесского воеводства туристскую деятельность осуществляли также туристские фирмы. Спектр видов услуг туристских фирм отличался от современного и основывался преимущественно на предложении по оказанию помощи в оформлении документов и покупке билетов для отъезжающих лиц в Северную и Южную Америку и в Австралию. Данную деятельность нельзя назвать туристской, так как поездка клиентов турфирм осуществлялась на постоянное жительство. В целом деятельность туристских агентств того времени была обусловлена экономическими и политическими обстоятельствами и в перечне оказываемых услуг не значилась, за редким исключением, организации поездок внутри страны.

Рисунок 4 –Туристская карта Полесского воеводства, 1933 г.

Организация туристской деятельности в Полесском воеводстве в 1920–1930 гг. имела ряд особенностей, что обусловлено различиями в экономико-географическом и политико-географическом положении Полесского региона, входившего в качестве административной единицы в состав Польши. Отражением этих различий являлась смена ориентации на центры туристских потоков, а также влияние внешних условий на формирование туристского продукта. В силу общности возникающих проблем, связанных с формированием транспортной сети, а также поиском путей эффективного размещения населения и организации производства туристское освоение региона тесным образом было переплетено с хозяйственным освоением. Цель развития туризма, как и всего хозяйства Полесья, заключалась в необходимости получения максимального экономического эффекта от организации любого вида деятельности. Необходимо было преодолеть значительный контраст в социально-экономическом развитии региона в сравнении с западными землями Польши. Осознание туризма как многогранного процесса создало условие для развития определенного набора видов туристской деятельности, которые положили основу для формирования позитивного имиджа региона. Научно-исследовательская работа имела определяющее значение, так как состояла не только в накоплении и анализе информации о Полесье, но и в пропаганде знаний о регионе среди туристских организаций и учреждений, а также среди потенциальных туристов. С учетом низкого социально-экономического развития региона перспективными видами туризма в Полесском воеводстве являлись водный туризм экскурсионного либо спортивного направления, рекреационно-оздоровительный туризм, основанный на природных ресурсах полесских ландшафтов. Основными потребителями туристского продукта являлись школьная и студенческая молодежь, туристы-спортсмены, люди среднего и старшего возраста, предпочитающие уединенный отдых с рыбалкой.

На территории Брестской области в 20–30 гг. широкое развитие получило скаутское движение, а также спортивно-водные клубы в Давид-Городке, Пружанах, Бресте и др. Большая роль в изучении и пропаганде знаний о Полесье принадлежит Полесскому товариществу краеведов со штаб-квартирой в Варшаве, которое ставило своей целью познание природы, экономики, демографии и культуры Полесья. С этой целью создавались краеведческие секции и кружки, организовывались съезды, конференции, туристические базы и многочисленные походы по достопримечательным местам региона.

Краеведческие товарищества были созданы в Пинске, Бресте и др. Основной целью товариществ являлась организация поездок, посещение музеев на территории края.

В 1936 г. в Бресте начал работу «Союз развития туризма», который кроме организации экскурсий и походов занимался строительством турбаз в Городище и Выгонищах, проводились ярмарки «Дни Полесья», выставки.

Самостоятельной организацией содействия развития туризма на территории Полесья был «Союз туристской пропаганды», который вел активную агитационно-информационную деятельность не только на территории Полесья, но и за ее пределами: Англии, Италии, Германии. «Союз» ставил своей целью:

– обрабатывать информацию, следить за организацией и потребностями туристического движения;

– открывать турбюро, турстанции для приезжающих туристов;

– повышать культуру местных жителей, предоставлять информацию о памятниках и древностях, других достопримечательностях;

– устраивать туристов, обеспечивать гостиницами и экскурсиями, предоставлять информацию о музеях, выставках, театрах, концертах, спортивных клубах.

В эти годы издаются и отдельные книги. В 1936 г. кружком туристов гимназии г. Пинска издана книжка «Полесье и турист». В книге дается описание Полесья, ее достопримечательных мест. Л. Гроджицкий в книге «Полесье» дает описание Полесья как уникального туристического региона и резервата природы, каких немало есть в Европе.

Великая Отечественная война послужила причиной прекращения на территории области деятельности туристских организаций, однако туристская деятельность все же продолжалась хоть и в другом ракурсе. Введенное во время войны всеобщее военное обучение использовало в своем активе туристские навыки как важное средство военно-прикладной физической подготовки.

В первые послевоенные годы встала задача по восстановлению здоровья населения. В связи с этим туристские мероприятия осуществлялись в большей степени в оздоровительных целях. Возрастала роль туризма в проведении общественно-политических мероприятий. Организовывались массовые звездные походы, посвященные выборам в Верховный Совет СССР.

Развитие туризма области неразрывно связано со всей туристско-рекреационной системой Беларуси. В 1951 г. была создана Минская экскурсионная база Центрального туристско-экскурсионного Управления ВЦСПС. Этот год считается годом рождения туристско-рекреационных организаций Беларуси. В 1958 г. Минская экскурсионная база была преобразована в Белорусское республиканское бюро путешествий. В 1958 г. на берегу озера Нарочь начала свою деятельность первая туристическая база в Беларуси на 80 мест. На основании постановления ВЦСПС приказом ЦТЭУ от 10 апреля 1959 г. республиканское бюро путешествий было преобразовано в Белорусское республиканское туристско-экскурсионное управление.

На территории Брестской области дальнейшее развитие туризма происходило в 60-е годы, когда согласно постановлению «О дальнейшем развитии туризма» Президиум Белорусского республиканского совета профсоюзов реорганизовал Белорусское республиканское туристско-экскурсионное управление в Белорусский республиканский совет по туризму и экскурсиям, который в свою очередь издал постановление о создании в 1965 г. Брестского областного совета по туризму и экскурсиям.

Основными целями областного совета по туризму и экскурсиям были:

–организация свободного времени (досуга) населения;

–патриотического и идеологического воспитания населения;

– исследование территории в туристских целях. Осуществление данной цели тесным образом было связано с реализацией краеведческой деятельности в туризме;

– экономическое развитие отраслей народного хозяйства;

– подготовка и аттестация общественных туристско-экскурсионных кадров;

Отражением выполнения целей являлся спектр видов туристского предложения, которым обладали организации и учреждения, входившие в состав Брестского областного совета по туризму и экскурсиям. В связи с ростом числа туристских учреждений происходил рост количества видов услуг, которые предоставлял населению области Брестский областной совет по туризму и экскурсиям.

Брестское бюро путешествий и экскурсий, основанное в 1965 г., стало, исходя из современной терминологии и состава туристского продукта, первым туроператором на территории Брестской области. Первоначально вся деятельность бюро сводилась к экскурсионной деятельности и организации массового туризма (при бюро действовал прокат туристского оборудования), а также организации туров выходного дня. Туристское предложение было основано на том, что Брестская область обладала и значительными экскурсионно-туристскими ресурсами. Важнейшими из них являлись: «Брестская крепость – герой», «Беловежская пуща» и музей природы, музей А.В. Суворова в г. Кобрине, а также промышленные предприятия городов Бреста и Барановичей. Немаловажным являлся тот факт, что на основе туристско-экскурсионного объекта «Брестская крепость – герой» был создан в 1968 г. кемпинг «Брестский», который работал до 1981 г. За период своей деятельности показатель обслуживания туристов составил 1786440 чел/дней. В советский период Брестскую крепость посещало большое количество экскурсантов и туристов. Только за 1969 г. крепость посетило 53768 человек, а Беловежскую пущу в том же году посетило всего лишь 3786 человек. Именно этот показатель обусловил необходимость в создании кемпинга в Брестской крепости. На базе кемпинга осуществлялось обслуживание экскурсантов (питание, проживание в палаточном городке или в летних щитовых домиках).

Экскурсионная деятельность Брестского бюро путешествий и экскурсий делилась на три вида: городские, загородные, производственные и музейные экскурсионные туры. На первом этапе вся экскурсионная деятельность первоначально концентрировалась в Брестском бюро путешествий и экскурсий (рисунок 5). Важным аспектом деятельности бюро являлась также работа с кадрами. При бюро существовали курсы по подготовке и переподготовке экскурсоводов и специалистов в области туризма. Значительное внимание уделялось организации туров выходного дня, к которым относились дальние экскурсионные туры (Брест – Минск – Брест, Брест – Березовская ГРЭС – Брест), либо самодеятельный краткосрочный отдых за городом. Кроме того, Брестское бюро занималось организацией различных туристских маршрутов: автобусных, теплоходных, железнодорожных, авиационных и комбинированных. Особое внимание заслуживают железнодорожные маршруты (туристские поезда «Дружба»), которым в настоящее время невозможно найти аналога ни в Беларуси, ни за рубежом. Именно они являлись особенностью советского периода развития туризма. Маршруты турпоездов были разнообразными: от непродолжительных, таких как Брест – Новгород – Ленинград – Брест и Брест – Минск – Гомель – Брест до тринадцатидневных маршрутов Брест – Киев – Кишинев – Одесса – Херсон – Севостополь – Феодосия – Новороссийск – Волгоград – Брест. Примечательным является также то, что поезда представляли собой своеобразные «турбазы». В зависимости от продолжительности маршрута в состав обслуживающего персонала турпоезда входили повара, организаторы культурно-массовых мероприятий, инструктора и др. Кроме туристских маршрутов, Брестское бюро путешествий и экскурсий занималось организацией туристско-рекреационной деятельности на арендованных туристских базах. Примерами такого рода деятельности являлись арендованные базы «Гурзуф» в Ялте, «Аркадия» и «Ильичевка» в Одессе и другие турбазы на Черном, Азовском морях, а также на Кавказе. В обязанности Брестского бюро путешествий и экскурсий входила реализация путевок на Всесоюзные маршруты, которых насчитывалось около 200 и в том числе на маршруты, которые проходили по территории Брестской области – 6 (маршруты № 538, 539 – зимний и летний по юго-западу Украины и Беларуси, № 369, 370 – по Прибалтике и Беларуси, № 708, 711 – по западу Беларуси, № 367 – по партизанским местам, № 402 – по местам боевой славы советского народа).

Дата добавления: 2015-07-06; просмотров: 1429;