КЛАСС НАСЕКОМЫЕ

Насекомые — единственная группа беспозвоночных животных, обладающая способностью к полету. Это самый многочисленный класс животных на Земле.

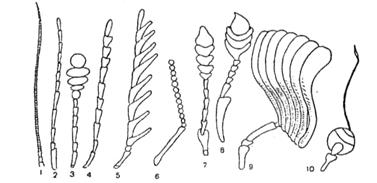

Тело насекомых состоит из головы, груди и брюшка. Сегменты головы слиты вместе. Сверху и с боков голова одета хитиновой капсулой. По бокам головы расположены два сложных глаза, между которыми могут находятся простые глазки. На голове имеется пара членистых усиков. У разных представителей усики различаются по длине и форме (рис.III.21). На усиках находятся осязательные и обонятельные рецепторы.

| Рис.III.21. Усики насекомых. 1 — цетинковидные; 2 — нитевидные; 3 — булавовидные; 4 — пильчатые; 5 — гребенчатые; 6 — коленчатые; 7 — булавовидные; 8 — головчатые; 9 — пластинчатые; 10 — щетинконосные |

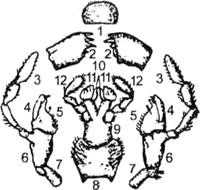

На брюшной стороне головы расположен рот, окруженный видоизмененными конечностями, — ротовым аппаратом. В зависимости от характера пищи и способа питания ротовые аппараты насекомых сильно отличаются друг от друга, однако имеют общий план строения, который можно проследить на примере ротового аппарата грызущего типа (рис. III.22). Грызущий ротовой аппарат имеют жуки, тараканы, кузнечики, гусеницы бабочек и т.д. Он состоит из верхней губы, верхней челюсти, нижней челюсти и нижней губы. К ротовому аппарату относится также язык — хитиновое выпячивание дна ротовой полости.

| Рис.III.22. Ротовые органы грызущего (жующего) типа. 1 — верхняя губа; 2 — верхние челюсти; 3—7 — нижняя челюсть (3 — нижнечелюстной щупик; 4, 5 — наружная и внутренняя жевательные лопасти; 6 — стволик, 7 — основной членик); 8—12 — нижняя губа (8 — подподбородок; 9 — подбородок; 10 — язычок, внутренняя лопасть; 11 — придаточный язычок, наружная лопасть; 12 — нижнегубные щупики) |

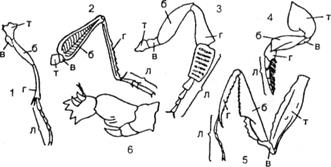

Грудь состоит из трех сегментов. С брюшной стороны к грудным сегментам причленяются три пары членистых ходильных ног. Строение конечностей связано со способом движения насекомых (рис.III.23).

На спинной стороне второго и третьего сегментов груди находятся крылья —двуслойные складки стенки тела. В крыле проходят трахеи и нервы. Там, где они залегают, образуются утолщения — жилки. Степень развития крыльев в группах насекомых различна.

| Рис.III.23. Типы ног насекомых. 1 — бегательная (у жужелицы); 2 — прыгательная (у саранчи); 3 — собирательная (у медоносной пчелы); 4 — плавательная (у плавунца); 5 — хватательная (у богомола); 6 — роющая (у медведки); т — тазик; в — вертлуг; б — бедро; г — голень; л — лапка |

Приблизительно одинаково развиты обе пары крыльев у примитивных насекомых, например стрекоз. У жуков и тараканов первая пара крыльев превращается в жесткие надкрылья. У двукрылых (мухи, комары) развита только первая пара крыльев, а вторая превращена в жужжальца — органы стабилизации при полете. Среди насекомых есть первичнобескрылые виды, которые относятся к древним, примитивным группам. Существуют и вторичнобескрылые насекомые, утратившие крылья в связи с особенностями образа жизни, например блохи, вши и др.

Брюшко состоит из разного числа сегментов. У примитивных насекомых в состав брюшка входят 11 сегментов и анальная лопасть. В других группах один или несколько сегментов редуцированы. На брюшке конечностей нет, но могут присутствовать их рудименты: грифельки, церки, яйцеклады.

Кутикула насекомых имеет дополнительный липопротеиновый слой, уменьшающий испарение воды. На поверхности кутикулы расположены подвижные волоски, чешуйки, щетинки. Кутикулу выделяет покровный эпителий, он же образует железы различного назначения: ядовитые, вонючие, линочные, восковые.

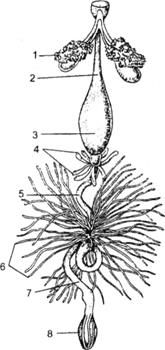

Рот ведет в ротовую полость, куда впадают протоки нескольких пар слюнных желез. Ротовая полость переходит в глотку, за которой следует пищевод, иногда расширяющийся в зоб. Желудок мускулистый, четко отграничен от пищевода. Вышеперечисленные отделы образуют переднюю кишку. Средняя кишка обычно короткая, в ней происходит переваривание и всасывание пищи. Задняя кишка длинная, в ней формируются каловые массы и идет обратное всасывание воды. Печень у насекомых отсутствует (рис.III.24).

| Рис.III.24. Пищеварительная система черного таракана. 1 — слюнные железы; 2 — пищевод; 3 — зоб; 4 — пилорические придатки; 5 — средняя кишка; 6 — мальпигиевы сосуды; 7 — задняя кишка; 8 — прямая кишка |

Органы выделения — мальпигиевы сосуды, расположенные в месте перехода средней кишки в заднюю. В выделении принимает участие жировое тело, функционирующие по типу почки накопления. Здесь же откладываются в запас питательные вещества, благодаря чему насекомые могут долго голодать. Жировое тело служит также источником метаболической воды, образующейся при расщеплении жира. Видоизмененные участки жирового тела у некоторых насекомых (жуки-светлячки) образуют органы свечения. Нервная система представлена головным мозгом, окологлоточным нервным кольцом и брюшной нервной цепочкой. Максимального развития достигают нервные узлы грудных сегментов, иннервирующие ноги и крылья. Органы чувств насекомых сложны и многообразны: насекомые отличаются высоким уровнем организации и сложным поведением. Имеются органы осязания, обоняния, вкуса, зрения и слуха.

Дыхание насекомых только трахейное. Трахеи начинаются парными дыхательными отверстиями, расположенными по бокам двух последних сегментов груди и сегментов брюшка. Внутри тела сегментов трахеи ветвятся и оплетают все внутренние органы.

Кровеносная система развита относительно слабо. Сердце трубчатое, расположено на спинной стороне брюшка. Полость сердца разделена на камеры с парой отверстий в каждой. Гемолимфа обычно бесцветна. В связи с развитием трахейной системы основная функция гемолимфы — распределение питательных веществ.

Насекомые раздельнополы, выражен половой диморфизм. Половые железы парные, расположены в брюшке. Оплодотворение внутреннее, у самцов может быть развит копулятивный орган. Самки имеют семяприемники, и у некоторых видов (пчел, муравьев и др.) сперма в них долго сохраняет жизнеспособность.

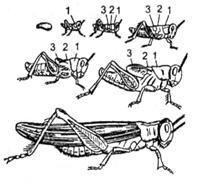

Развитие примитивных насекомых протекает без метаморфоза (прямое). Для высокоорганизованных насекомых характерно развитие с метаморфозом (превращением). Одни насекомые развиваются с неполным, другие — с полным превращением. При развитии с неполным превращением организм проходит следующие стадии: яйцо — личинка — взрослое насекомое. Личинка, вылупившаяся из яйца, имеет сходство со взрослым насекомым по ряду важнейших признаков: общий план строения тела, один и тот же тип ротового аппарата, а следовательно, сходный спектр питания, обычно обитают в одинаковых условиях внешней среды. Отличаются личинки от взрослых насекомых недоразвитием крыльев, неполным числом сегментов брюшка, отсутствием вторичных половых признаков. С неполным превращением развиваются насекомые отрядов Прямокрылые, Тараканы, Полужесткокрылые, Равнокрылые, Вшии др. (рис.III.25).

| Рис.III.25. Неполный метаморфоз у саранчи. 1—3 — сегменты груди |

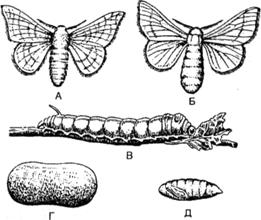

Развитие с полным превращением протекает по схеме: яйцо — личинка — куколка — взрослое насекомое. Личинки таких насекомых принципиально отличаются от взрослых особей по общему плану строения тела, как правило, имеют другой тип организации ротового аппарата и иной спектр питания; личиночные и взрослые формы обитают в разных средах (например, комар и его водная личинка). Личинка после последней линьки переходит в состояние покоя — окукливается. Под оболочкой куколки сначала разрушаются личиночные ткани, а затем образуются ткани и органы взрослого насекомого. С полным превращением развиваются насекомые отрядов: Жесткокрылые, Чешуекрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые, Блохии др. (рис.III.26).

| Рис.III.26. Полный метаморфоз у тутового шелкопряда. А — самец; Б — самка; В — личинка (гусеница); Г — кокон; Д — куколка, вынутая из кокона |

Экологические группировки насекомых чрезвычайно разнообразны, как разнообразна и роль их в функционировании экосистем суши. Насекомые-опылители разносят семена цветковых растений. Насекомые-сапрофаги (детритофаги, копрофаги, некрофаги) ускоряют разложение органических остатков. Велика роль насекомых в почвообразовательных процессах. Насекомые-фитофаги (питаются тканями растений) наносят вред растениям как в природе, так и в сельском хозяйстве. Среди насекомых много эктопаразитов. Паразитировать могут взрослые особи (блохи, вши, комары и т.д.) и личинки (оводы). Паразитические насекомые могут переносить возбудителей опасных заболеваний животных и человека, таких как чума, возвратный тиф, малярия и т.д. Некоторые насекомые служат промежуточными хозяевами гельминтов или переносят их яйца (мухи). Тутовый шелкопряд и медоносная пчела — примеры одомашненных насекомых. Некоторые насекомые — осы, наездники— используются человеком для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений (биологические методы борьбы).

Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 2069;