ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

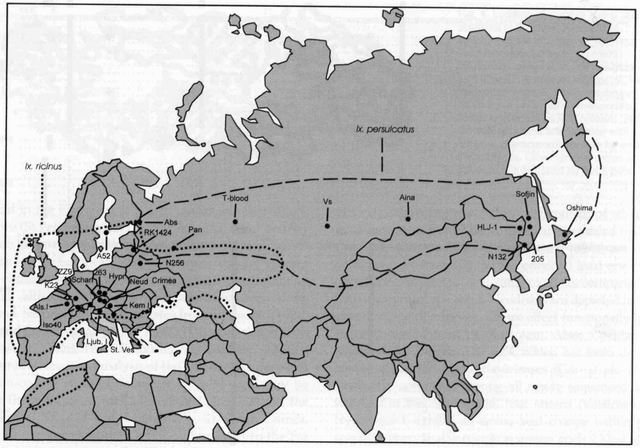

Зона распространения вирусов клещевого энцефалита на евроазиатском континенте широка: от лесотундры и северной тайги с холодным и резко континентальным климатом до лесостепных зон с более мягкими погодными условиями (рисунок 4).

Природный очаг клещевого энцефалита представляет собой популяцию возбудителя, занимающую определенную территорию, со всеми поддерживающими ее существование популяциями членистоногих – переносчиков и основных хранителей инфекции, и теплокровных животных – носителей вируса. Указанные популяции образуют трехчленную паразитарную систему. Основные звенья этой системы – вирус клещевого энцефалита, клещи рода Ixodes и несколько видов мелких млекопитающих.

Рис. 4. Географические зоны распространения иксодовых клещей. I.persulcatus * – штриховая линия. I.ricinus – пунктирная линия [15].

Иксодовые клещи, как ни одна другая группа клещей, широко освоили различные экологические ниши, обитая в тайге и пустынях, высокогорьях и на океанических островах, паразитируя на землеройках и летучих мышах, альбатросах и стрижах. Доказана способность вирусов клещевого энцефалита репродуцироваться во всех фазах развития иксодовых клещей: имаго, яйцо, личинка и нимфа и переходить из одной фазы в другую (трансфазовая передача), включая передачу через яйцо (трансовариальная передача). Ведущее эпидемиологическое значение имеют клещи I.persulcatus и I.ricinus (самка I.persulcatus рисунок 5). В некоторых районах в циркуляции вируса принимают участие клещи рода Dermacenter и Haemaphysalis.

Рис.6. Самка клеща, откладывающая яйца

Ареалы и локальные очаги распространения этих клещей определяют территорию распространения клещевого энцефалита. Циркуляция вируса в природе поддерживается участием в паразитарной системе прокормителей клещей – теплокровных животных, являющихся временным резервуаром вируса. Питаясь кровью один раз в каждой стадии развития, клещи трижды меняют своего хозяина. Основные прокормители клещей - животные, могут быть птицы и даже пресмыкающие. В очагах, удаленных от населенных пунктов, хозяевами половозрелых стадий клеща являются крупные дикие животные: медведь, северный олень, лось, волк, а также лисицы, барсуки, заяц-беляк. Личинки и нимфы нападают, в основном, на мелких млекопитающих и птиц. В условиях обжитой местности основными прокормителями имаго являются домашние животные. У коз при заражении клещевым энцефалитом наблюдается период вирусемии, когда вирус в больших количествах попадает в молоко. У зараженных коров вирусемия кратковременна, однако возможность проникновение вируса в молоко также возможна. Клещ заражается при кровососании на животном с пороговым значением вирусемии и выше. Зараженные клещи длительно сохраняют вирусы в организме и передают их через укус при кровососании далее. Способность сохраняться длительно в организме голодающего или зимующего млекопитающего, определяет сохранение вируса клещевого энцефалита в природе.

Рис. 7. Личинка иксодового клеща под микроскопом

Голодные активные клещи поднимаются по растениям (чаще всего на высоту до 1 метра от земли) и принимают при этом подстерегающую позу. Они нападают на проходящего человека, прицепляясь к одежде. Это может происходить как днем, так и ночью, при чем не только при ясной, но и при дождливой погоде. Напавшие клещи обычно ползут наверх и стремятся приникнуть под одежду. Они могут прикрепляться к любой части тела, но чаще всего клещи присасываются к шее, в складках кожи в области пояса, волосистых частях тела, в паху. С момента наползания клещей до их прикрепления обычно проходит некоторое время (примерно 1-2 часа). Важно иметь в виду, что клещи присасываются не только непосредственно в лесу. Если они остались на одежде или вещах, это может произойти по дороге из леса, в транспорте или уже дома, когда внимание и настороженность людей ослабевает. Нередки случаи присасывания клещей к спящим людям; при этом прикрепившихся клещей долго не обнаруживают.

Момент прикрепления (укуса) клеща ощущается далеко не всегда. Это связано как с различной индивидуальной чувствительностью людей, так и с локализацией укуса. В целом укус клеща мало чувствителен и часто остается незамеченным. На второй-третий день на поверхности тела вокруг присосавшегося клеща в большинстве случаев появляется гиперемия, возникает болезненность в месте укуса (местная реакция на укус). Прикрепившихся клещей, как правило, обнаруживают не позднее этого периода. До этого момента клещи отделяются от хозяина с трудом. Полностью напитавшиеся особи отпадают самостоятельно.

При снятии, раздавливании клеща или расчесывании места укуса также может произойти заражение клещевым энцефалитом в результате втирания возбудителя инфекции в кожу со слюной или тканями клеща.

Наиболее частым путем инфицирования человека вирусом клещевого энцефалита является трансмиссивный, посредством передачи возбудителя взрослым клещом, или нимфами, нападающими на человека в лесу на территории природных очагов, реже в городских парках. Известны случаи заноса клещей из леса в жилые дома на одежде или с цветами, ветками деревьев, а также домашними животными.

Эпидемиологическое значение имеют в основном самки клещей, которые могут присасываться к человеку на несколько дней, вводя при этом значительные дозы вируса. Самцы присасываются на небольшой срок, вводя незначительное количество вируса.

Алиментарный путь заражения человека вирусом клещевого энцефалита реализуется при употребление в пищу сырого молока, чаще козьего, у которых в данный момент отмечается вирусемия.

Количественные и качественные проявления эпидемиологического процесса – заболеваемость и иммунологическая структура населения, определяются интенсивностью заражения, которая в свою очередь зависит от эпизоотической активности природного очага, т.е. агрессивности, численности и зараженности популяции клещей.

Отмечены сезонные изменения агрессивности клещей: подъем в мае и значительное снижение в июле.

Максимум агрессивности клещей наблюдается в годы с сухим и теплым летом. Менее достоверна связь заболеваемости клещевым энцефалитом с обилием клещей.

Эпидемиологическая активность очагов клещевого энцефалита зависит от характера ландшафта, в соответствии с которым выделяют следующие типы природных очагов:

Дата добавления: 2015-05-28; просмотров: 1167;